動態內存管理

- 1. 為什么存在動態內存分配

- 2. 動態內存函數的介紹?

- 2.1 malloc 和 free

- malloc 函數

- free 函數

- 2.2內存泄漏

- 2.3 calloc

- 2.4 realloc

- 3. 常見的動態內存錯誤

- 3.1 對NULL指針的解引用操作

- 3.2 對動態開辟空間的越界訪問

- 3.3 對非動態開辟內存使用free釋放

- 3.4 使用free釋放一塊動態開辟內存的一部分

- 3.5 對同一塊動態內存多次釋放

- 3.6 動態開辟內存忘記釋放(內存泄漏)

- 4. 幾個經典的筆試題

- 4.1 題分析

- 4.2 題分析

- 4.3 題分析

- 4.4 題分析

- 5. 柔性數組(Flexible Array)

- 5.1 柔性數組的特點

- 5.2 柔性數組的使用

- 5.3 柔性數組的優勢

1. 為什么存在動態內存分配

- 已掌握的內存開辟方式及局限:

- 棧上開辟的空間,如

int val = 20;是在棧上分配4個字節,char arr[10] = {0};是在棧上分配10個字節的連續空間。 - 這些方式有明顯局限:

- 空間大小固定,比如

char arr[10]只能開辟10個字節,無法根據程序運行時的需求改變大小,而且棧空間通常有限,不能開辟過大的空間。 - 數組在聲明時必須指定長度,像

int n; scanf("%d", &n); char arr[n];這種在C99之前是不允許的,因為數組的長度需要在編譯時確定,而程序運行時才能知道的長度無法通過這種方式開辟空間。

- 空間大小固定,比如

- 實際開發中,很多場景下空間大小只有在程序運行時才能確定,例如根據用戶輸入的數字來決定需要存儲多少個數據,這時候靜態開辟空間的方式就無法滿足需求,動態內存分配應運而生。

- 棧上開辟的空間,如

2. 動態內存函數的介紹?

2.1 malloc 和 free

malloc 函數

- malloc函數:

- 函數原型

void* malloc(size_t size);的作用是向內存的堆區申請一塊連續可用的空間。- 如果開辟成功,則返回一個指向開辟好空間的指針。

- 如果開辟失敗,則返回一個

NULL指針,因此malloc的返回值一定要做檢查。 - 返回值的類型是

void*,所以malloc函數并不知道開辟空間的類型,具體在使用的時候使用者自己來決定。 - size_t size

表示要分配的內存塊的大小(以字節為單位)。 - 如果參數

size為0,malloc的行為是標準是未定義的,取決于編譯器

- 示例1(正常開辟):

- 函數原型

// 申請可以存儲5個int類型數據的空間,int占4字節,所以總共申請5*4=20字節

int* p = (int*)malloc(5 * sizeof(int));

// 必須檢查開辟是否成功,因為當內存不足時,malloc會返回NULL

if (p == NULL) {// 打印錯誤信息,perror會在字符串后加上具體的錯誤原因perror("malloc failed");return 1; // 開辟失敗,退出程序

}

// 成功開辟后使用空間,給每個元素賦值

for (int i = 0; i < 5; i++) {p[i] = i * 10;

}

- 示例 2(開辟失敗):?

// 申請1000000000個int類型的空間,可能因內存不足導致失敗

int* p = (int*)malloc(1000000000 * sizeof(int));

if (p == NULL) {perror("malloc failed"); // 可能輸出"malloc failed: Not enough space"return 1;

}

- 特性總結:?

- 開辟成功返回指向該空間的指針,由于返回類型是

void*,所以需要根據實際存儲的數據類型進行強制類型轉換,比如存儲int類型就轉為int*。? - 開辟失敗返回

NULL指針,所以使用前必須檢查返回值是否為NULL。? - 當

size為0時,C 語言標準沒有定義其行為,不同的編譯器可能有不同的處理方式,有的可能返回NULL,有的可能返回一塊很小的空間,實際開發中應避免這種情況。

- 開辟成功返回指向該空間的指針,由于返回類型是

free 函數

函數原型void free(void* ptr);專門用于釋放動態開辟的內存,將內存歸還給系統。

- 示例:

int* p = (int*)malloc(5 * sizeof(int));

if (p == NULL) {perror("malloc failed");return 1;

}

// 使用空間...

free(p); // 釋放p指向的動態內存,此時這塊內存歸還給系統,不能再使用

p = NULL; // 釋放后將指針置為NULL,避免成為野指針,野指針指向的內存已無效,使用會導致不可預期的錯誤

-

特性總結:?

- 只能釋放動態開辟的內存,比如

int a = 10; int* p = &a; free(p);這種釋放棧上空間的行為是未定義的,可能導致程序崩潰。? - 當

ptr是NULL指針時,free函數什么也不做,所以釋放后將指針置為NULL是安全的。

- 只能釋放動態開辟的內存,比如

-

malloc和free都聲明在 stdlib.h 頭文件中

2.2內存泄漏

定義: 動態開辟的內存沒有通過 free 釋放,并且指向該內存的指針也丟失了,導致系統無法回收這塊內存,這就是內存泄漏。

- 示例 1(忘記釋放):

void test() {int* p = (int*)malloc(100);// 使用p后沒有調用free(p),函數結束后p被銷毀,再也無法找到這塊內存,導致內存泄漏

}

int main() {test();// 程序運行期間,test函數中申請的100字節內存一直未被釋放return 0;

}

- 示例 2(指針被修改導致無法釋放):

int* p = (int*)malloc(100);

p++; // 指針指向了動態開辟空間的第二個字節,不再指向起始位置

free(p); // 錯誤,無法釋放,因為free需要指向動態開辟空間的起始地址,同時原起始地址丟失,導致內存泄漏

- 危害:內存泄漏不會導致程序立即崩潰,但如果程序長期運行(如服務器程序、嵌入式程序),隨著時間的推移,泄漏的內存會越來越多,最終會耗盡系統內存,導致程序運行緩慢甚至崩潰。?

- 預防:?

- 動態內存使用完畢后,及時調用

free函數釋放,并將指針置為NULL。? - 在函數中申請的動態內存,要確保在函數返回前釋放,或者將指針傳遞出去由外部釋放。?

- 避免在釋放內存前修改指針的指向,如果需要移動指針操作,先保存起始地址。

- 動態內存使用完畢后,及時調用

2.3 calloc

- 函數原型

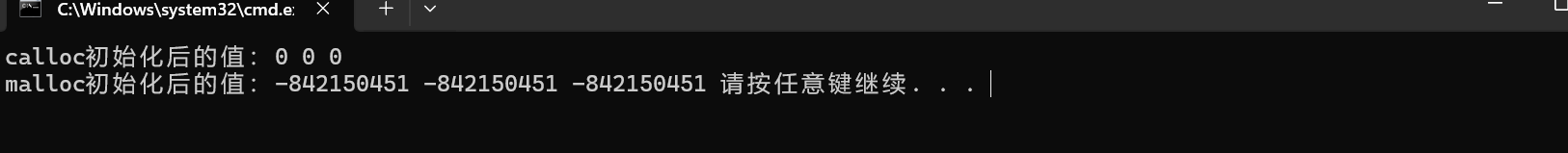

void* calloc(size_t num, size_t size);,其功能是為num個大小為size的元素開辟一塊空間,并且會將這塊空間的每個字節都初始化為0。與函數malloc的區別只在于calloc會在返回地址之前把申請的空間的每個字節初始化為全0。 - 示例(與

malloc對比):

// 使用calloc申請3個int類型的空間

int* p1 = (int*)calloc(3, sizeof(int));

// 使用malloc申請3個int類型的空間

int* p2 = (int*)malloc(3 * sizeof(int));

if (p1 == NULL || p2 == NULL) {perror("malloc/calloc failed");return 1;

}

// 打印空間中的值

printf("calloc初始化后的值:");

for (int i = 0; i < 3; i++) {printf("%d ", p1[i]); // 輸出0 0 0,因為calloc會初始化

}

printf("\nmalloc初始化后的值:");

for (int i = 0; i < 3; i++) {printf("%d ", p2[i]); // 輸出隨機值,因為malloc不會初始化

}

// 釋放空間

free(p1);

p1 = NULL;

free(p2);

p2 = NULL;

輸出結果:

- 與

malloc的區別:?- 參數不同:

calloc需要兩個參數,分別是元素的個數和每個元素的大小;malloc只需要一個參數,即總共需要開辟的字節數。? - 初始化不同:

calloc會將申請的空間每個字節都初始化為 0;malloc不會初始化,空間中的值是隨機的(取決于內存中之前存儲的數據)。?

- 參數不同:

- 適用場景:當需要申請一塊初始化為 0 的動態內存時,使用

calloc更方便,避免了使用malloc后再調用memset進行初始化的步驟。

2.4 realloc

- 函數原型

void* realloc(void* ptr, size_t size);,用于調整已經動態開辟的內存空間的大小,ptr是指向原來動態開辟空間的指針,size是調整后的新大小(以字節為單位)。 - 調整內存的兩種情況:

- 原有空間之后有足夠的空閑空間:這種情況下,realloc會直接在原有空間的后面追加空間,不會移動原有數據,返回原來的指針。

- 原有空間之后沒有足夠的空閑空間:這種情況下,realloc會在堆區重新找一塊大小合適的空間,將原來空間中的數據復制到新空間,然后釋放原來的空間,返回新空間的指針。

- 示例(正確使用):

// 先申請4個int的空間

int* p = (int*)malloc(4 * sizeof(int));

if (p == NULL) {perror("malloc failed");return 1;

}

// 給空間賦值

for (int i = 0; i < 4; i++) {p[i] = i;

}

// 現在需要將空間調整為8個int,用新指針接收realloc的返回值

int* new_p = (int*)realloc(p, 8 * sizeof(int));

if (new_p == NULL) {perror("realloc failed");// 如果realloc失敗,原來的p仍然有效,需要釋放,避免內存泄漏free(p);p = NULL;return 1;

}

// 調整成功,更新指針

p = new_p;

// 使用調整后的空間

for (int i = 4; i < 8; i++) {p[i] = i;

}

// 釋放空間

free(p);

p = NULL;

注意:最好別用要動態修改的指針來接受返回值因為若realloc失敗返回NULL,會導致指針變為NULL,原來的100字節內存無法釋放,造成內存泄漏

- 錯誤示例(用原指針接收返回值):

int* p = (int*)malloc(100);

// 錯誤,若realloc失敗返回NULL,會導致p變為NULL,原來的100字節內存無法釋放,造成內存泄漏

p = (int*)realloc(p, 200);

注意事項:?

realloc的第一個參數為NULL時,其功能相當于malloc,即realloc(NULL, size)等價于malloc(size)。?- 調整后的空間大小可以比原來小,此時會截斷原有數據,只保留前面部分數據。?

- 使用

realloc后,原來的指針可能會失效(當需要移動數據時),所以必須使用realloc的返回值來訪問調整后的空間。

3. 常見的動態內存錯誤

3.1 對NULL指針的解引用操作

- 錯誤原因:當

malloc、calloc或realloc函數開辟內存失敗時,會返回NULL指針,而NULL指針不指向任何有效的內存空間,對其進行解引用操作(如賦值、取值)會導致程序崩潰。 - 示例(錯誤):

int* p = (int*)malloc(1000000000); // 申請過大空間,可能失敗返回NULL

*p = 10; // 對NULL指針解引用,程序會崩潰

避免方法: 在使用動態內存函數返回的指針之前,必須檢查該指針是否為 NULL。

- 示例(正確):

int* p = (int*)malloc(1000000000);

if (p == NULL) {perror("malloc failed"); // 打印錯誤信息return 1; // 不繼續使用指針,避免解引用NULL

}

*p = 10; // 指針非NULL,可安全使用

3.2 對動態開辟空間的越界訪問

- 錯誤原因:訪問動態開辟的內存空間時,超出了申請的范圍,就像數組越界訪問一樣,會導致不可預期的錯誤,可能修改其他內存的數據,也可能導致程序崩潰。

- 示例:

// 申請3個int的空間,共3*4=12字節,有效訪問范圍是p[0]到p[2]

int* p = (int*)malloc(3 * sizeof(int));

if (p == NULL) {perror("malloc failed");return 1;

}

// 循環訪問到了p[3]和p[4],超出了申請的空間范圍,屬于越界訪問

for (int i = 0; i < 5; i++) {p[i] = i; // i=3、4時越界

}

free(p);

p = NULL;

- 危害:越界訪問可能會修改其他動態開辟的內存數據,或者破壞堆區的管理信息,導致后續的內存操作(如

free)出現錯誤。? - 避免方法:訪問動態開辟的空間時,嚴格控制訪問范圍,確保不超過申請的大小。比如申請了 n 個 int 類型的空間,訪問索引就只能在 0 到 n-1 之間。

3.3 對非動態開辟內存使用free釋放

- 錯誤原因:

free函數的作用是釋放動態開辟的內存(堆區的內存),而棧上的局部變量、全局變量等非動態開辟的內存,其生命周期由系統自動管理,不需要也不能用free釋放,對這些內存使用free會導致程序行為未定義,通常會引發程序崩潰。 - 示例(錯誤):

int a = 10; // 棧上的局部變量

int* p = &a;

free(p); // 錯誤,釋放非動態開辟的內存,程序可能崩潰

p = NULL;

避免方法:明確區分動態開辟的內存和非動態開辟的內存,只對通過malloc、calloc、realloc函數申請的內存使用 free 釋放。

3.4 使用free釋放一塊動態開辟內存的一部分

- 錯誤原因:free函數釋放動態內存時,要求指針必須指向動態開辟內存的起始地址,因為內存管理系統需要通過起始地址來回收整個內存塊。如果指針指向的是動態開辟內存的中間位置,free無法正確回收內存,會破壞堆區的內存管理結構,導致程序出錯。

- 示例(錯誤):

int* p = (int*)malloc(4 * sizeof(int)); // p指向動態開辟內存的起始地址

if (p == NULL) {perror("malloc failed");return 1;

}

p++; // p現在指向動態開辟內存的第二個int的位置,不再是起始地址

free(p); // 錯誤,釋放的是內存的一部分,程序可能崩潰

- 避免方法:在釋放動態內存之前,確保指針指向動態開辟內存的起始地址。如果在操作過程中移動了指針,需要先保存起始地址。?

- 示例(正確):?

int* p = (int*)malloc(4 * sizeof(int));

if (p == NULL) {perror("malloc failed");return 1;

}

int* q = p; // 保存起始地址

p++; // 移動指針進行操作

// ... 使用p進行操作

free(q); // 使用保存的起始地址釋放內存

q = NULL;

p = NULL;

3.5 對同一塊動態內存多次釋放

- 錯誤原因:同一塊動態內存被free多次,會導致堆區內存管理結構被破壞,因為第一次釋放后,該內存已經歸還給系統,再次釋放時,系統無法識別該內存塊的狀態,從而引發程序崩潰。

- 示例(錯誤):

int* p = (int*)malloc(100);

free(p);

free(p); // 錯誤,對同一塊內存多次釋放,程序可能崩潰

- 避免方法:釋放內存后,立即將指針置為 NULL,因為 free 函數對 NULL 指針什么也不做,這樣即使不小心再次釋放,也不會出現錯誤。?

- 示例(正確):

int* p = (int*)malloc(100);

free(p);

p = NULL; // 釋放后將指針置為NULL

free(p); // 安全,free對NULL指針無操作

3.6 動態開辟內存忘記釋放(內存泄漏)

- 錯誤原因:動態開辟的內存需要手動通過free釋放,如果使用完畢后沒有釋放,并且指向該內存的指針也丟失了(如指針超出作用域被銷毀),系統就無法回收這塊內存,導致內存泄漏。

- 示例1(函數中忘記釋放):

void test() {int* p = (int*)malloc(100); // 在函數內部申請動態內存// 使用p進行操作,但沒有釋放

} // 函數結束,p被銷毀,無法再釋放申請的100字節內存,造成內存泄漏

int main() {test();// 程序運行期間,test函數申請的內存一直未被釋放return 0;

}

- 示例 2(指針被覆蓋導致無法釋放):

- 危害:對于短期運行的程序,內存泄漏可能不會有明顯影響,因為程序結束后操作系統會回收所有內存;但對于長期運行的程序(如服務器程序、后臺服務),內存泄漏會導致可用內存越來越少,最終程序會因內存不足而崩潰。?

- 避免方法:?

- 動態內存使用完畢后,及時調用 free 釋放,并將指針置為 NULL。?

- 在函數中申請的動態內存,如果需要在函數外部使用,要將指針返回給外部,由外部負責釋放;如果不需要在外部使用,一定要在函數返回前釋放。?

- 避免覆蓋指向動態內存的指針,如果需要重新賦值,先釋放原來的內存。

4. 幾個經典的筆試題

4.1 題分析

- 代碼實現:

void GetMemory(char* p) {p = (char*)malloc(100); // 為形參p分配內存

}

void Test(void) {char* str = NULL;GetMemory(str); // 傳遞str的值(NULL)strcpy(str, "hello world"); // 操作NULL指針printf(str);

}

- 運行結果:程序崩潰。?

- 原因詳解:?

- 值傳遞的局限性:

GetMemory函數的參數p是str的副本(值傳遞),p在函數內被賦值為malloc返回的地址,但這不會改變str的值(str仍為NULL)。? NULL指針解引用:strcpy(str, ...)試圖向NULL指針指向的內存寫入數據,這是未定義行為,會導致程序崩潰。?- 內存泄漏隱患:

GetMemory中malloc分配的內存地址僅存于p,函數結束后p被銷毀,該內存無法釋放,造成內存泄漏。

- 值傳遞的局限性:

4.2 題分析

- 代碼實現:

char* GetMemory(void) {char p[] = "hello world"; // 局部數組,存于棧區return p; // 返回局部數組的地址

}

void Test(void) {char* str = NULL;str = GetMemory(); // 接收已銷毀的局部數組地址printf(str); // 訪問無效內存

}

- 運行結果:打印隨機值或亂碼(行為未定義)。

- 原因詳解:

- 局部變量的生命周期:數組

p是GetMemory函數的局部變量,存儲在棧區,函數執行結束后,棧區內存被釋放,p的地址變為無效(野指針)。 - 野指針訪問:str接收的是無效地址,此時訪問該地址的內存

(printf(str)),讀取到的是棧區殘留的隨機數據,結果不可預期。 - 關鍵結論:不要返回局部變量的地址,其指向的內存會隨函數結束而失效。

- 局部變量的生命周期:數組

4.3 題分析

- 代碼實現:

void GetMemory(char**p, int num) {*p = (char*)malloc(num); // 為二級指針指向的指針分配內存

}

void Test(void) {char* str = NULL;GetMemory(&str, 100); // 傳遞str的地址(二級指針)strcpy(str, "hello"); // 向分配的內存寫入數據printf(str); // 打印"hello"

}

- 運行結果:正常打印

"hello",但存在內存泄漏。? - 原因詳解:?

- 二級指針的作用:

GetMemory的參數p是&str(二級指針),*p就是str本身,因此*p = malloc(...)能正確為str分配內存(str指向堆區的 100 字節)。? - 內存泄漏問題:

str指向的堆區內存未通過free釋放,程序結束前該內存一直被占用,造成內存泄漏(尤其在多次調用時)。? - 改進方案:使用后添加

free(str); str = NULL;釋放內存。

- 二級指針的作用:

4.4 題分析

- 代碼實現:

void Test(void) {char* str = (char*)malloc(100); // 分配堆區內存strcpy(str, "hello");free(str); // 釋放str指向的內存if (str != NULL) { // str仍指向已釋放的內存(野指針)strcpy(str, "world"); // 向已釋放的內存寫入數據printf(str); // 訪問無效內存}

}

- 運行結果:可能打印

"world",也可能崩潰或打印亂碼(行為未定義)。? - 原因詳解:?

- free 后的指針狀態:

free(str)釋放了內存,但str的值并未改變(仍指向原地址),此時str成為野指針。? - 訪問已釋放內存:

strcpy(str, "world")向已歸還給系統的內存寫入數據,這會破壞堆區管理結構,可能導致后續內存操作出錯(如再次malloc時崩潰)。? - 預防措施:釋放內存后應立即將指針置為

NULL,即free(str); str = NULL;,此時if (str != NULL)條件不成立,避免無效操作。

- free 后的指針狀態:

5. 柔性數組(Flexible Array)

- 柔性數組是C99標準引入的特殊數組形式,僅能作為結構體的最后一個成員存在,其大小在結構體定義時無需指定(或指定為0),因此也被稱為“可變長數組成員”。

- 定義示例及編譯器兼容性:

// 方式1:數組大小指定為0,早期C99支持此形式,部分編譯器(如GCC)兼容

typedef struct st_type {int len; // 用于記錄柔性數組的實際長度int data[0]; // 柔性數組成員,必須位于結構體末尾

} type_a;// 方式2:不指定數組大小(空數組形式),是C99推薦寫法,兼容更多編譯器(如MSVC)

typedef struct st_type {int len;int data[]; // 柔性數組成員,同樣位于結構體末尾

} type_a;

- 核心約束:柔性數組成員前面必須至少有一個其他類型的成員(如示例中的

int len),且不能是結構體的唯一成員。這是因為柔性數組本身不占用結構體的固定內存,需要通過前面的成員確定其起始偏移量。

5.1 柔性數組的特點

- 結構成員的位置約束:

- 柔性數組成員必須是結構體的最后一個成員,不能有其他成員跟在其后。

- 錯誤示例(柔性數組后有其他成員):

typedef struct wrong_st {int a;int flex[]; // 柔性數組int b; // 錯誤:柔性數組后不能有其他成員

} wrong_type; // 編譯器會報錯

- sizeof運算符的計算規則:?

- sizeof計算包含柔性數組的結構體大小時,僅計算柔性數組前面所有成員的總大小,完全忽略柔性數組的存在。?

- 示例(基于type_a):

// type_a中僅int len一個非柔性成員,占4字節

printf("sizeof(type_a) = %zu\n", sizeof(type_a)); // 輸出4,不包含data[]的大小

- 原理:柔性數組的大小在編譯期未知,無法納入結構體的固定大小計算,其內存需在運行時動態分配。

- 內存分配的強制性與計算方式:?

- 包含柔性數組的結構體必須通過動態內存分配函數(malloc/calloc/realloc)創建實例,不能在棧上直接定義變量(如type_a obj;是錯誤的,因為無法確定柔性數組的大小)。?

- 分配內存時,總大小計算公式為:結構體固定大小(sizeof(type_a)) + 柔性數組實際所需字節數。?

- 示例(為柔性數組分配 10 個int元素的空間):

// 計算總大小:4(len) + 10*4(data)= 44字節

type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a) + 10 * sizeof(int));

if (p == NULL) {perror("malloc failed");exit(EXIT_FAILURE);

}

p->len = 10; // 記錄柔性數組的實際長度,方便后續訪問

5.2 柔性數組的使用

- 基本使用流程:動態分配內存→初始化成員→訪問柔性數組→釋放內存。

- 完整示例:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>typedef struct st_type {int len; // 記錄柔性數組元素個數int data[]; // 柔性數組成員

} type_a;int main() {// 1. 分配內存:結構體固定大小(4字節) + 5個int(20字節)= 24字節type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a) + 5 * sizeof(int));if (p == NULL) {perror("malloc failed");return 1;}// 2. 初始化:設置柔性數組長度并賦值p->len = 5;for (int i = 0; i < p->len; i++) {p->data[i] = i * 10; // 直接通過結構體指針訪問柔性數組}// 3. 訪問柔性數組元素printf("柔性數組元素:");for (int i = 0; i < p->len; i++) {printf("%d ", p->data[i]); // 輸出:0 10 20 30 40}printf("\n");// 4. 釋放內存(一次free即可)free(p);p = NULL; // 避免野指針return 0;

}

- 柔性數組的動態調整(體現 “柔性”):?

- 通過

realloc函數可以隨時調整柔性數組的大小,原數據會自動遷移到新空間(若空間地址改變)。? - 示例(將上述示例中的柔性數組從 5 個

int擴展到 8 個):

- 通過

// 原p指向24字節空間,擴展為:4 + 8*4 = 36字節

type_a* new_p = (type_a*)realloc(p, sizeof(type_a) + 8 * sizeof(int));

if (new_p == NULL) {perror("realloc failed");free(p); // 若擴展失敗,釋放原有內存return 1;

}

p = new_p;

p->len = 8; // 更新長度記錄// 為新增的3個元素賦值

for (int i = 5; i < p->len; i++) {p->data[i] = i * 10;

}// 驗證擴展后的數據

printf("擴展后元素:");

for (int i = 0; i < p->len; i++) {printf("%d ", p->data[i]); // 輸出:0 10 20 30 40 50 60 70

}free(p);

p = NULL;

- 注意:調整大小時,

realloc的第二個參數必須重新計算(sizeof(type_a) + 新元素個數*元素大小),不能直接基于原有柔性數組的長度累加。

5.3 柔性數組的優勢

以“存儲一段動態長度的整數序列”為例,對比柔性數組與“結構體+指針”兩種實現方式,凸顯柔性數組的優勢:

- 實現方式對比:

- 柔性數組方式(

type_a):

- 柔性數組方式(

// 分配:一次malloc完成所有內存申請

type_a* fa = (type_a*)malloc(sizeof(type_a) + 100 * sizeof(int));

fa->len = 100;// 使用:直接通過fa->data[i]訪問

for (int i = 0; i < fa->len; i++) {fa->data[i] = i;

}// 釋放:一次free即可

free(fa);

fa = NULL;

- 結構體 + 指針方式

(type_b)

typedef struct ptr_type {int len;int* data; // 用指針指向動態數組

} type_b;// 分配:需兩次malloc,分別申請結構體和數組內存

type_b* pb = (type_b*)malloc(sizeof(type_b));

pb->len = 100;

pb->data = (int*)malloc(pb->len * sizeof(int)); // 二次分配// 使用:通過pb->data[i]訪問

for (int i = 0; i < pb->len; i++) {pb->data[i] = i;

}// 釋放:需兩次free,且必須先釋放數組,再釋放結構體

free(pb->data); // 若忘記釋放,會導致內存泄漏

pb->data = NULL;

free(pb);

pb = NULL;:?

- 優勢 1:內存釋放的簡潔性與安全性?

- 柔性數組只需一次

free操作,無需關注內部成員的內存管理,尤其在函數返回動態結構體時,能避免用戶因忘記釋放成員內存(如type_b中的data)而導致的內存泄漏。? - 示例(函數返回場景):

- 柔性數組只需一次

// 返回柔性數組結構體,用戶只需一次釋放

type_a* create_flex_array(int n) {type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a) + n * sizeof(int));p->len = n;return p;

}// 用戶使用

type_a* arr = create_flex_array(50);

// ... 使用后

free(arr); // 簡單安全,無內存泄漏風險

- 優勢 2:內存連續性與訪問效率?

- 柔性數組的所有內存(結構體固定部分 + 柔性數組部分)是連續的,存儲在同一塊內存區域中。這種連續性帶來兩個好處:?

- 減少 CPU 緩存失效:連續內存更可能被一次性加載到 CPU 緩存中,訪問時無需頻繁從內存中讀取,速度更快。?

- 簡化地址計算:訪問fa->data[i]時,編譯器只需通過fa的地址 +sizeof(int)(len的大小)即可定位到data的起始地址,再加上i*sizeof(int)得到目標元素地址,僅需一次地址計算。?

- 結構體 + 指針方式中,結構體與數組內存是離散的,訪問pb->data[i]時,需先從pb中讀取data指針的地址,再計算i對應的偏移量,涉及兩次地址計算,且離散內存更難被 CPU 緩存優化。?

- 柔性數組的所有內存(結構體固定部分 + 柔性數組部分)是連續的,存儲在同一塊內存區域中。這種連續性帶來兩個好處:?

- 優勢 3:減少內存碎片?

- 內存碎片指系統中存在大量零散的、無法被有效利用的小內存塊。柔性數組通過一次內存分配獲取所有所需空間,相比兩次分配(結構體 + 指針)能減少內存碎片的產生,尤其在頻繁創建和銷毀動態數組時,效果更明顯。

的傳統實時數倉方案的優勢)

: Excel 基本操作)

)