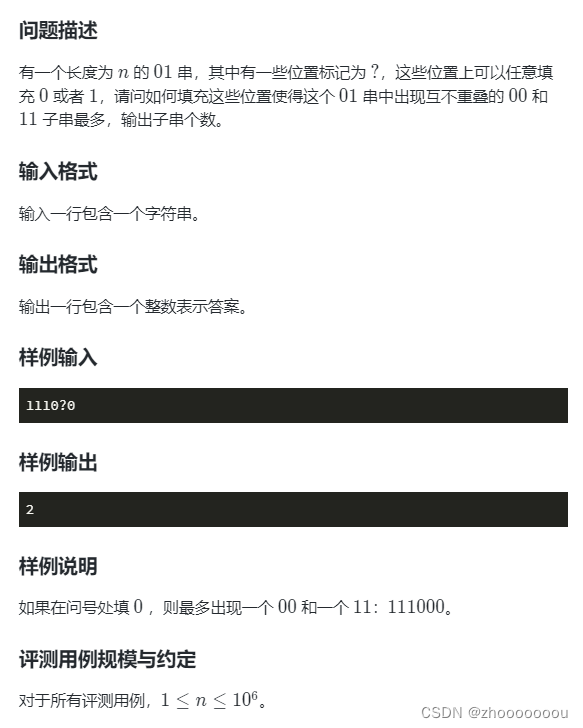

一、每日一題 - 填充

詳細題解

s = input() # 輸入字符串

n = len(s) # 定義字符的長度

judge = ["00", "11", "0?", "1?", "?0", "?1", "??"]

# 把所有的情況一一列舉出來

count = 0 # 設置計數器

i = 1 # 設置循環條件索引值

while i < n:if s[i-1:i+1] in judge: # 在循環中將字符串遍歷進行判斷count += 1 # 如果符合計數器 + 1i += 2 # 并將索引值向后移動2個else:i += 1 # 不符合條件索引值向后移1個print(count) # 最后打印出結果?我覺得最難的在于不糾結?到底是0還是1,而是直接把他看成數字去跟已知情況進行判斷。我一直在糾結?到底應該什么時候是1,什么時候是0,把自己的思路的限制住了。

二、堆排序

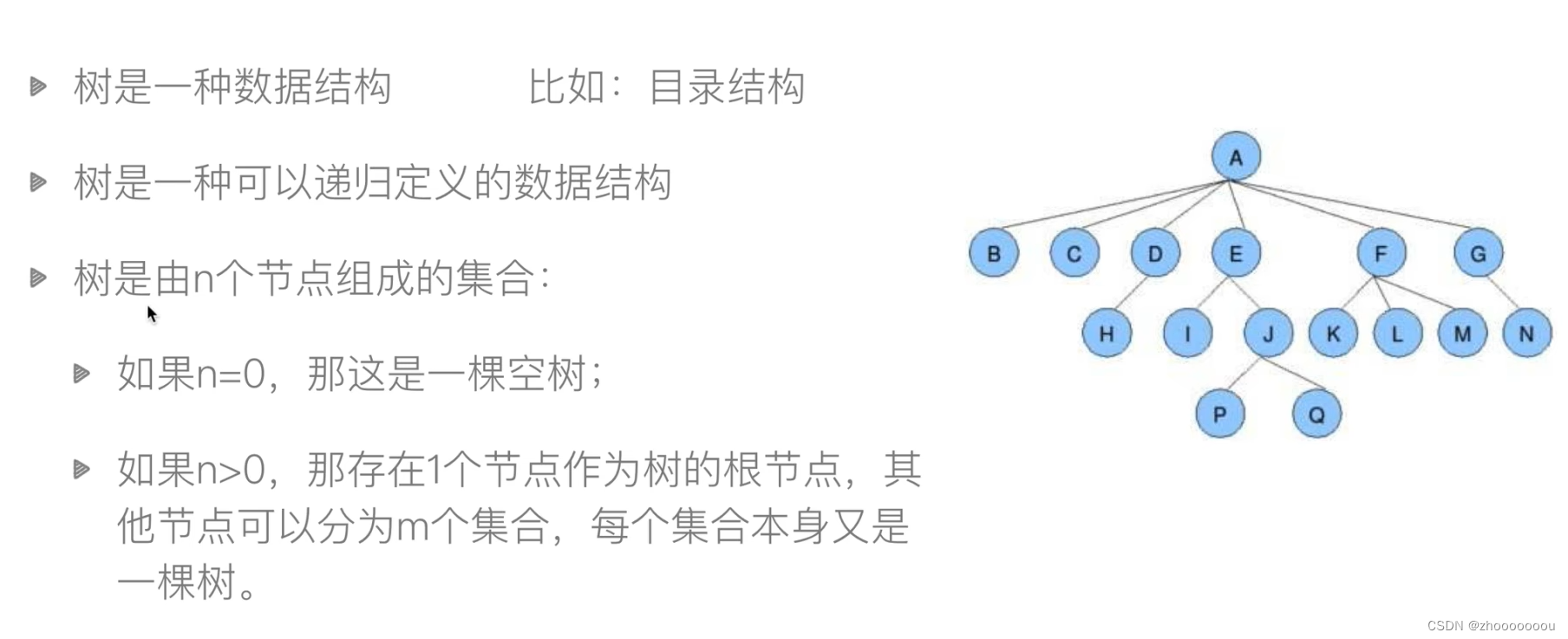

預備基礎知識 - 樹

?一些基本知識:

根節點:每棵樹最上面的單獨的一個節點,如上圖A為根節點。

葉子節點:每棵樹中最末梢的,不再有分支的節點。如上圖B,C,H,I,P,Q,K,L,M,N為葉子節點。

樹的深度(高度):層數是幾,深度(高度)是幾。如上圖樹的深度(高度)是4,因為有4層。

節點的度:某個分叉的節點分了幾個叉,節點的度就是幾。如上圖E的度為2,F的度為3.

樹的度: 節點的度中最大的數,就是樹的度。如上圖節點的度最大為A分了6個叉,所以樹的度為6

孩子節點/父節點:掛在某個節點下面,稱為這個節點的孩子節點,某個節點稱為父節點。如上圖中E是父節點,I,J是孩子節點。

子樹:在樹中單獨拎出來一些節點還能組成樹的,稱為這棵樹的子樹。如上圖中E,F,G單獨拎出來后還是一棵樹,故能稱為是A這棵樹的子樹。

這些都是按照我理解的概念寫出來的,可能不完善也不是很清楚,最好還是參考課本上的定義概念。

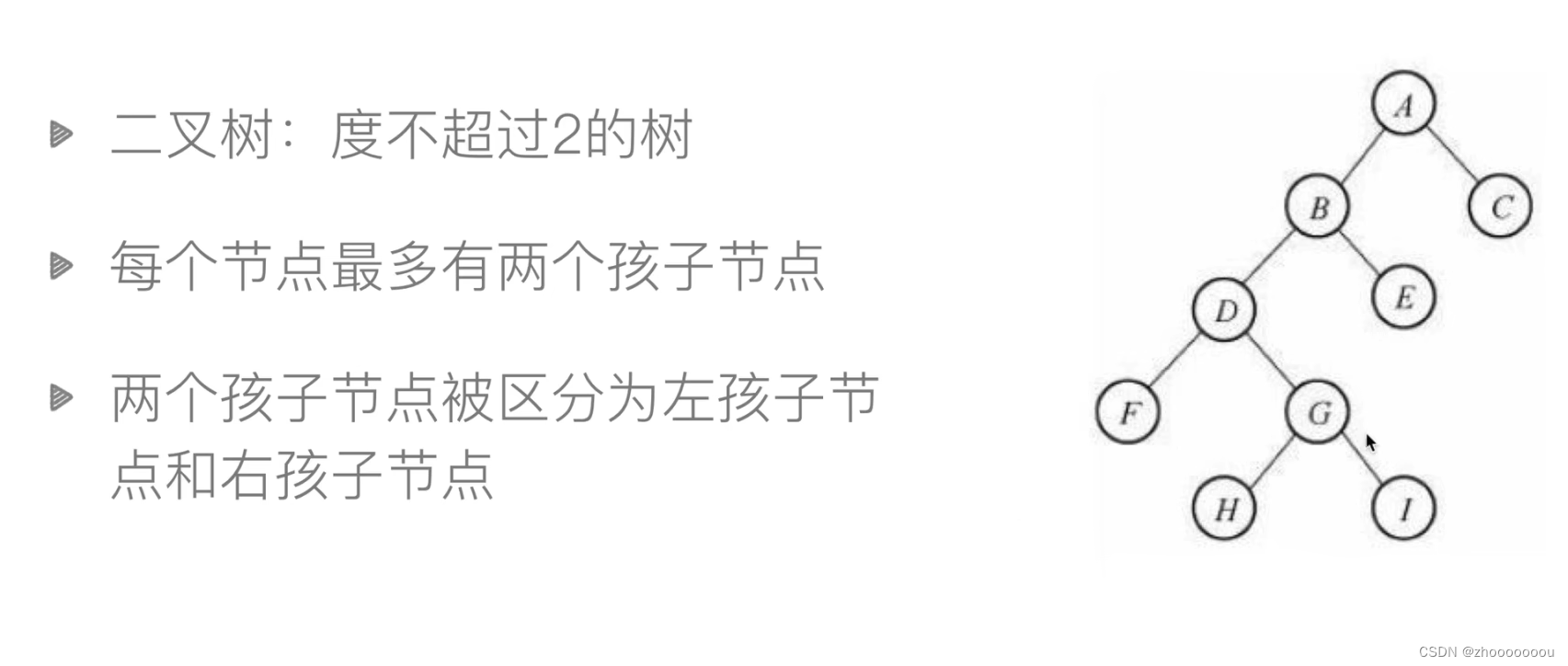

二叉樹

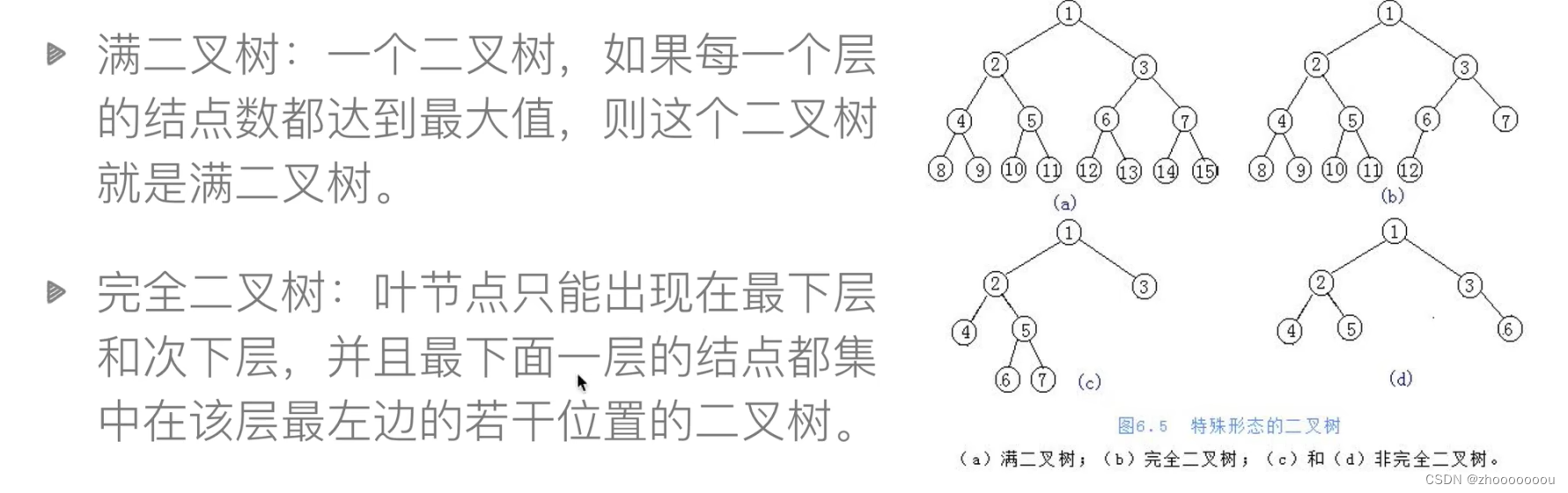

?滿二叉樹、完全二叉樹

?

完全二叉樹:最下一層可以不滿,但節點序號必須按照從左到右排序的方式進行排列

?二叉樹的存儲方式

?因為堆排序要用到二叉樹的存儲方式,所以要了解一下

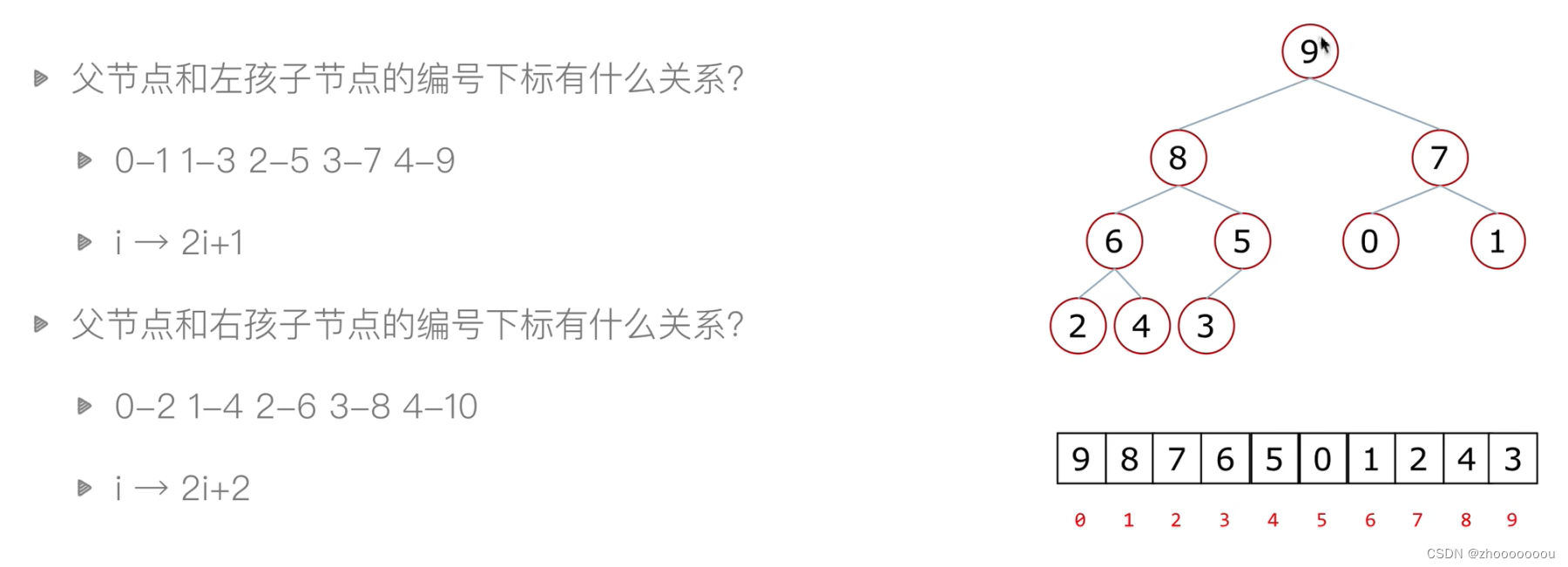

?在堆排序中我們使用順序存儲方式,那么就是把數字放到列表中,在下圖中找到父節點與左孩子和右孩子節點之間的數字關系,以方便我們去尋找數據。

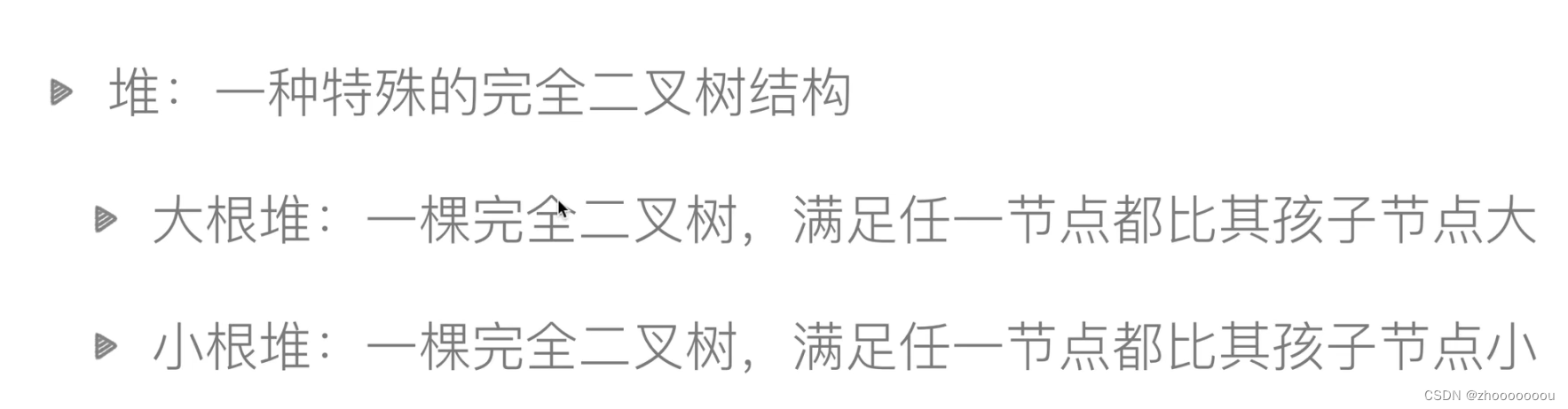

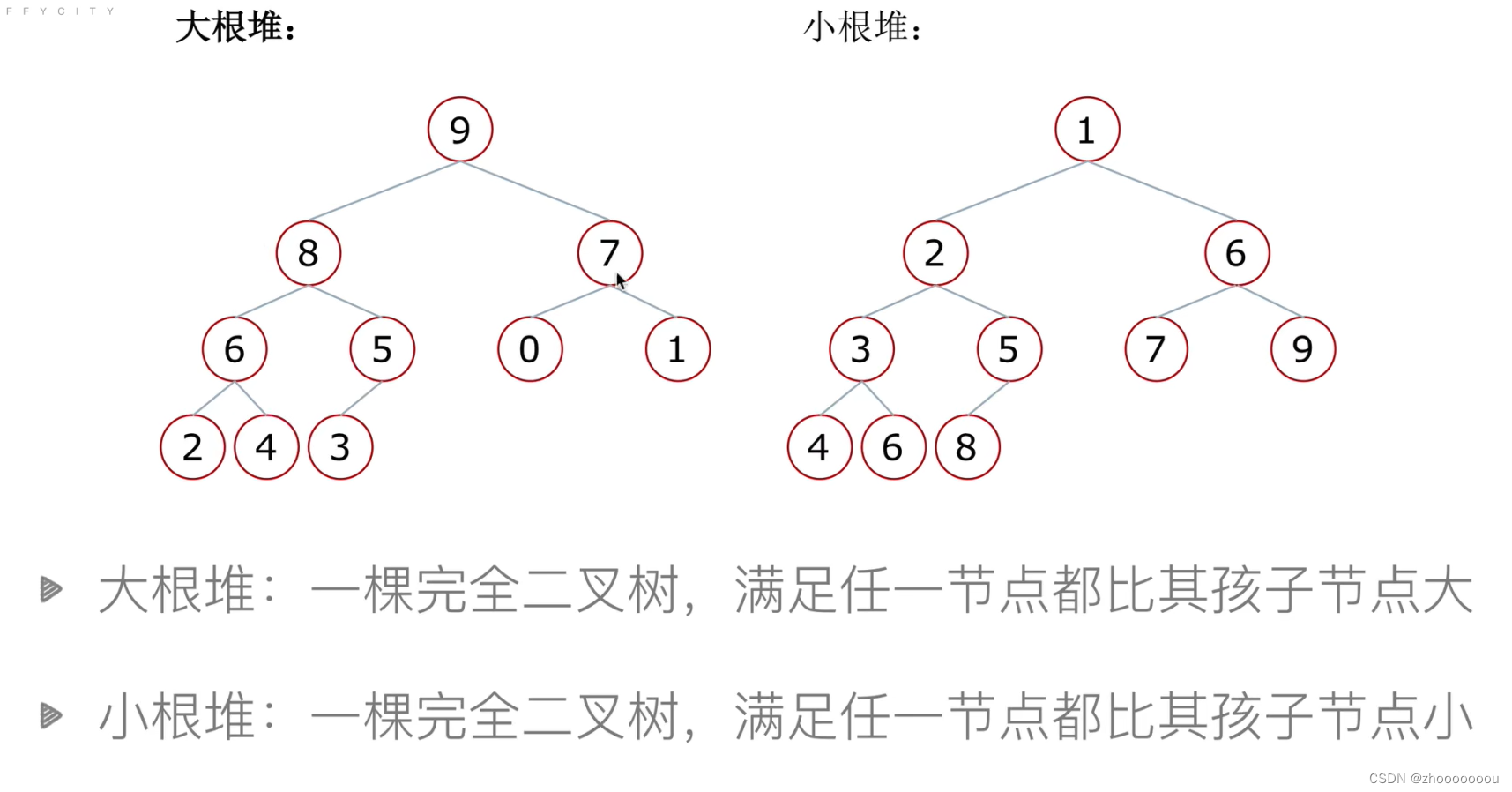

?堆排序 - 什么是堆

?

?

?堆的向下調整

節點的左右子樹都是堆,但自身不是堆,可以通過一次次的向下調整來將其變成一個堆。

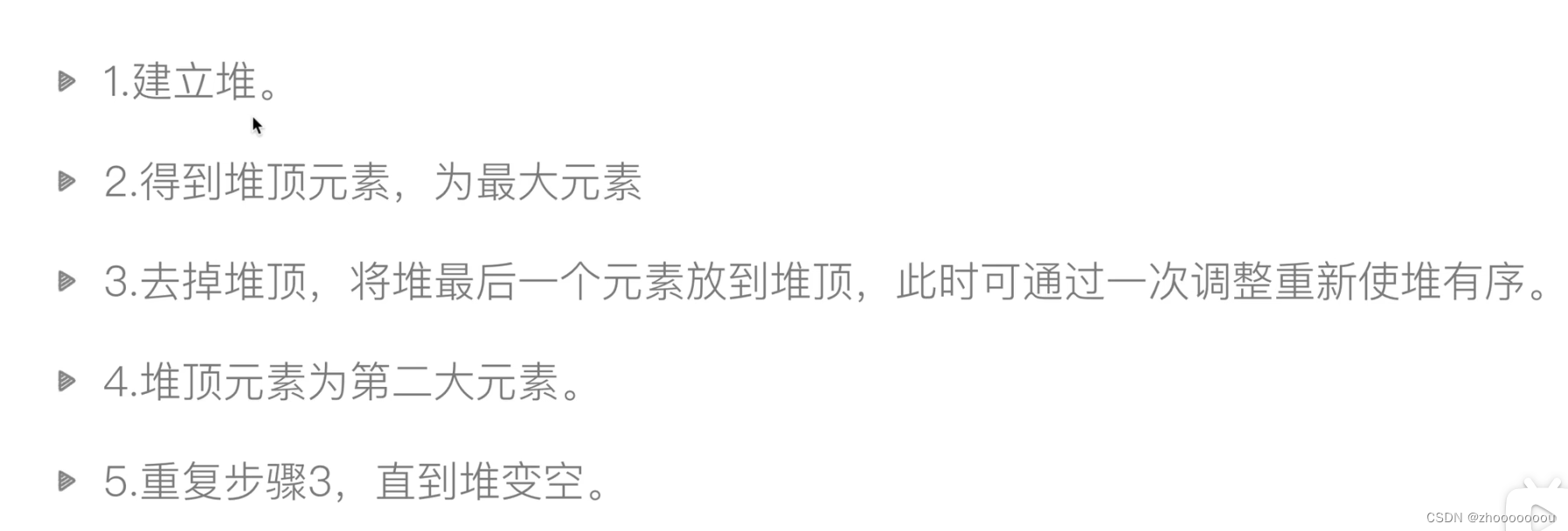

堆排序的過程

ok代碼實現問題明日再學習。

三、學習碎碎念

慢慢開始上難度了,今天上算法課回答問題了,根據之前自己的冒泡排序的筆記,果然是一份耕耘一份收獲啊。也想對自己說別太浮躁,別太著急,慢慢來,一步一個腳印,踏踏實實的,努力的去迎接自己的未來。

GPU Instancing)

:服務器管理(三)之服務器設置和操作)

)

![[SUCTF 2019]EasyWeb --不會編程的崽](http://pic.xiahunao.cn/[SUCTF 2019]EasyWeb --不會編程的崽)

)

)