糖尿病性視網膜病變(DR)的自動化檢測和分期

- 提出背景

- DR的階段及其特征

- 歷年解法

- 計算機視覺方法

- 多分類方法

- 新的解法

- 深度學習方法

- 遷移學習

- 大模型

- 多模型集成

- 全流程分析

- 總結

- 特征1:圖像分割

- 特征2:疾病分級

- 特征3:治療建議生成

- 特征4:實時處理

- 特征5:用戶交互

- 特征6:模型性能評估

- 特征7:訓練和驗證

- 特征8:適應性和可擴展性

- 隱藏的關鍵方法:自適應遷移學習

?

提出背景

論文:https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2401/2401.02759.pdf

代碼:https://github.com/Manoj-Sh-AI/Diabetic-Retinopathy-Detection-and-Clasification-System

問題:糖尿病性視網膜病變(DR)的自動化檢測和分期

DR的階段及其特征

- 輕度非增殖性視網膜病變:最早期,主要特征為微動脈瘤的出現。

- 中度非增殖性視網膜病變:血管輸送血液能力的減弱,血管異常變得更加明顯。

- 重度非增殖性視網膜病變:血液供應不足,血管阻塞增加,刺激視網膜生成新血管以補償血液供應的減少。

- 增殖性視網膜病變:新生血管的增殖,這些新血管沿視網膜內表面生長并延伸到玻璃體膠,填充眼球。

通過對這些階段的分析,研究試圖開發一種能夠自動識別這些階段的系統,旨在解決目前診斷過程中存在的問題。

歷年解法

關于糖尿病性視網膜病變(DR)早期檢測的各種方法。

計算機視覺方法

解法名:計算機視覺和機器學習

- 特征1:使用彩色眼底圖像

- 特征2:通過圖像處理技術提取特征

- 特征3:使用支持向量機(SVM)進行二元分類

之所以使用計算機視覺和機器學習,是因為需要利用傳統圖像處理技術來識別圖像中的關鍵特征。

多分類方法

解法名:多類分類模型

- 特征1:應用主成分分析(PCA)

- 特征2:使用決策樹、樸素貝葉斯或k-NN算法進行分類

之所以使用多類分類模型,是因為需要區分DR的不同階段,這需要更復雜的分類方法。

新的解法

深度學習方法

解法名:基于CNN的深度學習

- 特征1:使用數據增強

- 特征2:自動識別微動脈瘤、滲出和出血等復雜特征

- 特征3:不需要用戶輸入,能自動提供診斷

之所以使用基于CNN的深度學習,是因為其在圖像分類和對象檢測任務中的表現出色,特別是在自動化診斷方面。

在醫學圖像分析,尤其是糖尿病性視網膜病變(DR)檢測的領域中,CNN(卷積神經網絡)和U-Net是兩種常用的深度學習模型。

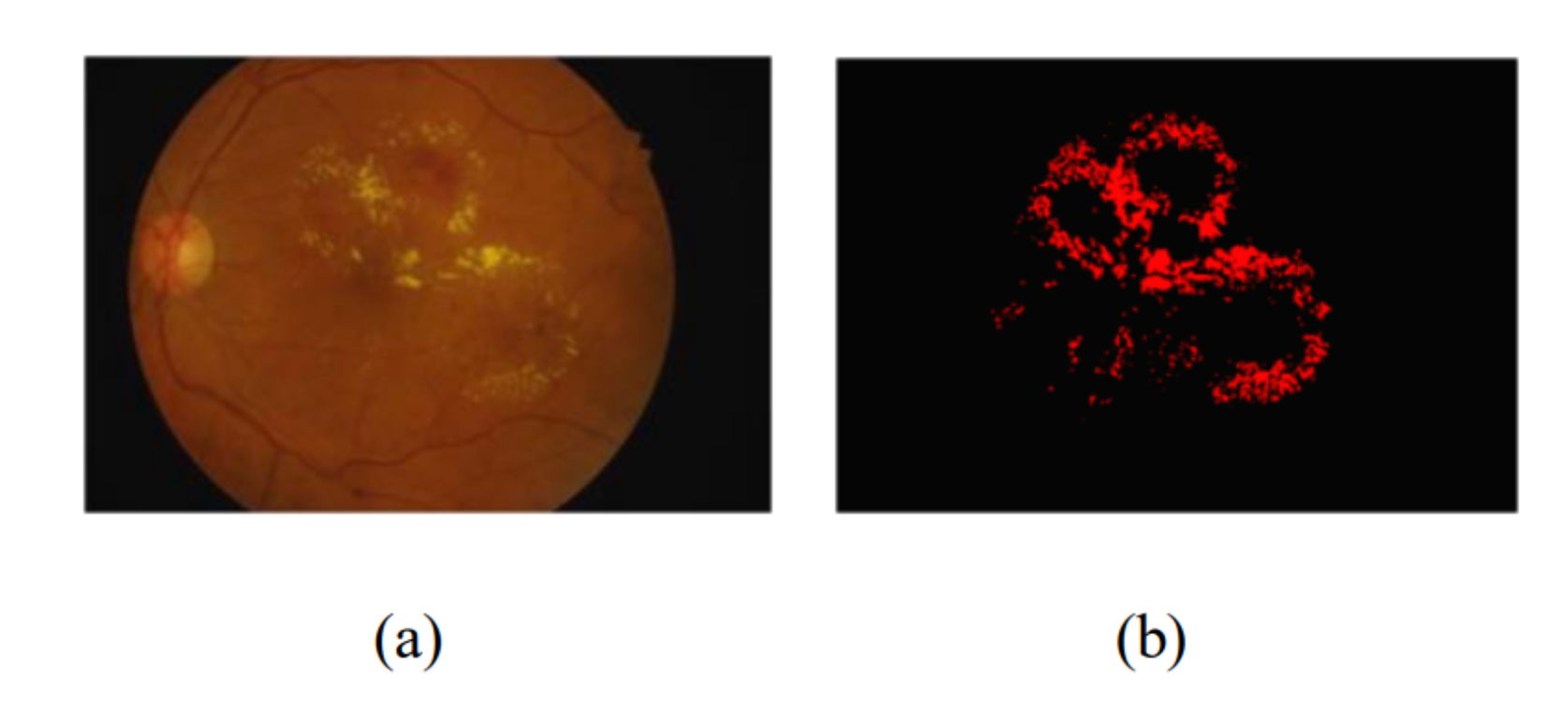

(a) 顯示了原始的眼底圖像。這種圖像通常用于診斷糖尿病性視網膜病變(DR)。

(b) 展示了與原始圖像對應的分割掩膜。紅色區域表示被識別為病變的區域,這種掩膜是通過圖像處理技術生成的,用于指示病變位置。

這個分割過程是通過圖像分割技術實現的,它可以幫助自動識別和量化眼底圖像中的異常特征,這對于自動化疾病診斷非常重要。

在DR檢測系統中,CNN和U-Net可以這樣協同工作:

- 特征提取:首先使用CNN對眼底圖像進行處理,識別并提取出圖像中的基本特征。

- 圖像分割:接著,U-Net使用這些特征進行圖像的精確分割,識別出圖像中與DR相關的各種病變,如微血管瘤、出血和硬滲出等。

- 協同工作:在一些系統中,可能首先使用一個預訓練的CNN來提取特征,然后將這些特征作為輸入傳遞給U-Net來進行更精細的分割。

CNN是一種更通用的特征提取器,而U-Net則是專門用于圖像分割任務的工具。

在DR檢測等復雜任務中,將這兩種模型結合起來可以充分利用它們各自的優勢,提高整體的診斷準確性。

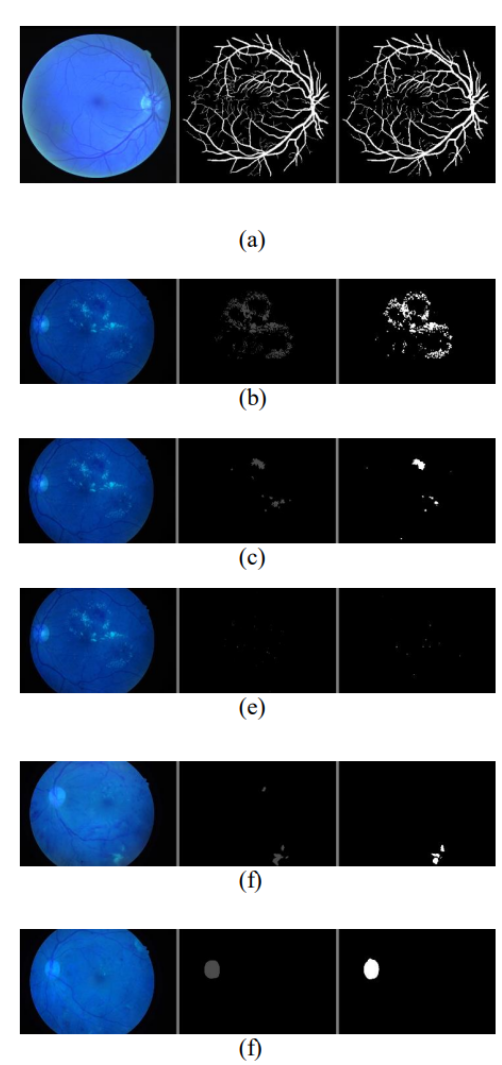

圖是不同類型的眼底圖像分割結果,每個子圖表代表一種特定的視網膜病變或結構的分割:

- (a) 血管分割:展示了眼底圖像中血管的分割結果,其中白色線條代表檢測到的血管。

- (b) 出血分割:顯示了眼底圖像中出血區域的分割結果。

- ? 硬滲出分割:展示了眼底圖像中硬滲出(硬性滲出斑)的分割結果。

- (d) 微動脈瘤分割:顯示了眼底圖像中微動脈瘤的分割結果。

- (e) 軟滲出分割:展示了眼底圖像中軟滲出(軟性滲出斑)的分割結果。

- (f) 視盤分割:顯示了眼底圖像中視盤(也稱為視神經盤)的分割結果。

在每組圖像中,左邊是原始的眼底圖像,右邊是經過圖像處理后突出特定結構的分割圖。

這些分割圖通常用于醫學圖像分析,可以幫助自動化地識別和量化眼底圖像中的各種病變和結構,這對于糖尿病性視網膜病變的診斷和評估至關重要。

遷移學習

解法名:遷移學習

- 特征1:訓練InceptionNetV3進行5類分類

- 特征2:在ImageNet數據集上預訓練

- 特征3:使用APTOS和Kaggle提供的數據集

之所以使用遷移學習與CNN結構,是因為通過預訓練的模型可以更快地適應特定的圖像識別任務,提高模型對新圖像集的泛化能力。

遷移學習在深度學習領域非常有效,尤其是在數據受限的情況下。它涉及采用在大型數據集(如ImageNet)上預訓練的模型,并在特定任務(如DR分級)上進行微調。

- 模型選擇:選擇一個適合圖像識別的預訓練模型,例如InceptionNetV3。

- 預訓練:模型已經在ImageNet數據集上進行了預訓練,這意味著模型已經學會了識別各種圖像特征。

- 微調:將預訓練的模型應用于APTOS和Kaggle提供的特定于DR的數據集,并對其進行微調,以便模型適應新的任務。

- 分類器適配:調整模型的最后幾層,使其能夠輸出5類DR分類。

大模型

作者認為,雖然在早期糖尿病性視網膜病變(DR)檢測方面取得了顯著進步,但是在將傳統方法與新興方法(特別是包含預訓練大型語言模型與圖像分割輸入相結合用于生成測試/治療建議的方法)進行比較時,存在明顯的研究空白。

現有文獻主要強調了像病變分割或DR分類這樣的孤立方面,很少探討視覺分割特征與臨床分類在決策支持系統中的協同作用。

解法名:綜合決策支持系統

- 特征1:結合視覺分割特征和臨床分類

- 特征2:使用預訓練大型語言模型處理多樣化數據輸入

- 特征3:提高決策支持系統在DR管理中的效能

之所以提出綜合決策支持系統這個解法,是因為當前研究缺乏對視覺分割特征與臨床分類相結合的深入探討,也未充分理解這些數據輸入在決策支持系統中如何相互作用。

大型預訓練語言模型(如GPT系列)可以處理和生成文本信息,它們可以被訓練來理解和生成醫學診斷相關的語言。

這樣的模型可以用來提供測試或治療建議:

- 數據準備:收集和準備來自圖像分析的數據,包括DR的分類和分割特征。

- 模型選擇:選擇一個大型的預訓練語言模型,例如ChatGPT或類似的模型,這些模型已經在廣泛的文本數據上進行了預訓練。

- 輸入整合:將圖像分析得到的數據轉化為模型可以理解的格式,例如將視網膜圖像的分割特征和疾病分級信息轉換為文本描述。

- 模型微調:可能需要在特定的醫學數據上進一步微調語言模型,以提高其在生成醫療領域建議時的準確性和相關性。

多模型集成

這種集成通常包括圖像處理模型、疾病分類模型以及決策支持模型等。

比如,糖尿病性視網膜病變檢測的多模型集成系統

在一個用于診斷糖尿病性視網膜病變(DR)的程序中,我們需要集成三個主要模型:

- 圖像分割模型:用于從眼底照片中識別和標記DR相關的病變(如微動脈瘤、出血點)。

- 疾病分級模型:根據病變的嚴重性對DR進行分級。

- 決策支持模型:利用大型語言模型,如ChatGPT,綜合圖像數據和臨床信息來生成治療建議。

整合這些模型,以提供一個用戶友好的界面,醫生可以上傳眼底圖像,自動獲取DR分級,并接收個性化的治療建議。

實施步驟

-

前端用戶界面:

- 開發一個界面供醫生上傳眼底圖像。

- 顯示模型處理的實時進度和結果。

-

后端模型集成:

- 圖像上傳后,首先由圖像分割模型處理,識別出病變區域。

- 然后,疾病分級模型根據分割結果對病變進行評級。

- 最后,決策支持模型綜合圖像分割和分級結果,結合患者的臨床資料,提出治療建議。

優化和協作

- 模型間通信:確保各個模型之間的數據傳遞是流暢和準確的。

- 性能調優:監控每個模型的響應時間,優化算法以

減少延遲,確保快速的結果反饋。

- 用戶反饋機制:允許醫生提供反饋關于模型推薦的準確性,用于模型的持續學習和改進。

結果展示

- 顯示分割的病變區域、疾病分級以及治療建議的可視化,以便醫生可以直觀地理解模型的決策過程。

- 提供詳細的報告,包括模型的置信度評分和解釋性信息,使醫生可以對模型的建議進行最終的評估。

全流程分析

前端用戶界面

- 界面開發:創建一個簡單直觀的用戶界面,允許醫生上傳眼底圖像。

- 實時反饋:在用戶界面上展示模型處理的實時進度,包括圖像上傳、模型處理和結果生成的狀態。

后端模型集成

- 圖像分割模型處理:當圖像上傳到服務器后,圖像分割模型首先對其進行處理,識別出DR相關的病變區域,如微動脈瘤和出血點。

- 疾病分級:隨后,疾病分級模型根據分割模型的輸出對病變進行分類,確定DR的嚴重程度。

- 治療建議生成:決策支持模型(如基于ChatGPT的大型語言模型)將圖像分割和疾病分級結果與患者的臨床資料結合起來,生成個性化的治療建議。

優化和協作

- 模型間通信:確保模型間的數據傳遞順暢無誤,這對于保證最終輸出的準確性至關重要。

- 性能調優:實時監控模型的響應時間和處理能力,對算法進行優化,減少處理時間,提高用戶體驗。

- 用戶反饋機制:提供一個渠道讓醫生對模型的診斷結果提供反饋,這些反饋可用于后續的模型訓練和優化,實現模型的持續改進。

結果展示

- 可視化輸出:將模型識別的病變區域、疾病分級以及治療建議以可視化形式展示給醫生,使其能夠直觀地理解模型的決策過程。

- 報告生成:提供一個詳細的診斷報告,包括模型的置信度評分和解釋性信息,讓醫生可以基于模型的建議做出更加信息化的決策。

總結

自動化檢測和分類糖尿病性視網膜病變 ---- 糖尿病性視網膜病變(DR)檢測系統的主要目標是自動化地識別和分類眼底圖像中的各種病變,從而幫助及早診斷和治療。

解法:多模型集成分析系統

特征1:圖像分割

- 利用U-Net模型進行圖像分割,以識別和量化眼底圖像中的病變。

特征2:疾病分級

- 應用卷積神經網絡(CNN)進行圖像特征提取和疾病階段分類。

特征3:治療建議生成

- 集成預訓練的大型語言模型,如GPT,結合分割和分類結果生成治療建議。

特征4:實時處理

- 系統設計要能夠快速處理輸入的眼底圖像,并提供即時的診斷結果和建議。

特征5:用戶交互

- 提供用戶友好的界面,允許醫生上傳圖像并接收反饋。

特征6:模型性能評估

- 通過APTOS 2019盲視檢測競賽等平臺,對模型進行外部評估。

特征7:訓練和驗證

- 在訓練過程中,使用增強的數據集進行模型驗證和超參數調整。

特征8:適應性和可擴展性

- 系統設計要能夠適應新數據集,以及未來對模型進行更新和擴展。

隱藏的關鍵方法:自適應遷移學習

- 預訓練模型在新的醫學圖像數據集上進行微調,以提高其在特定醫學圖像分析任務上的性能。

?

- 之所以使用圖像分割,是因為需要精確識別眼底圖像中的病變區域。

- 之所以應用疾病分級,是因為需要根據病變的嚴重性進行分類。

- 之所以集成大型語言模型,是因為需要將復雜的醫學圖像數據轉化為具體的治療建議。

- 之所以要實時處理,是因為快速診斷對于糖尿病視網膜病變的治療非常關鍵。

- 之所以提供用戶交互界面,是因為要讓醫生能夠直接使用系統并提供反饋,以便不斷優化模型。

- 之所以進行模型性能評估,是因為需要驗證系統在實際臨床環境中的準確性和可靠性。

- 之所以強調訓練和驗證,是因為良好的訓練過程是高性能模型的基礎。

- 之所以考慮適應性和可擴展性,是因為隨著時間的推移,系統需要更新以處理新的數據類型或病變類型。

這個多模型集成分析系統利用了各種先進技術,提供了一個全面的解決方案,以應對糖尿病性視網膜病變的早期檢測和分類的挑戰。

這種集成方法不僅提高了診斷的準確性和效率,而且還能生成個性化的治療建議,從而有助于改善患者的臨床治療結果。

)

)

)

)

)