一、 需求的優先級怎么定義?

很多產品經理,包括我,一定都會遇到這樣的場景:“ 需求堆如山,什么都想做 ”。

面對各種各樣、來自各個渠道的需求,產品經理的工作職責之一,就是梳理需求的優先級。我們不可能毫無選擇、毫無優先級地挨個實現所有需求,因為無論公司規模大小,時間資源和開發資源往往是有限的。任何事情,都講ROI(投入產出比),追求效率利益最大化的公司,更是如此。因此我們需要篩選出價值最大、影響面最廣、正收益最大的需求來實現,這就要對需求進行優先級排列。

要對優先級進行排序 --> 就不可避免地要對其進行量化

要對其量化 --> 就要搞清楚影響優先級的因素有哪些1. 影響面

首先,這個功能預估會影響多少用戶,很大程度上決定了這個功能的影響面。覆蓋用戶數量越大,重要程度也越大。其次,用戶的使用頻率,在另一個維度上決定了影響面的大小。影響面 = 覆蓋用戶數 x 用戶日使用頻次

例如一個影響500人的功能,每人每天使用10次,與一個影響1000人的功能,每人每天只使用1次,前者影響面可以簡單的計算為500 x 10 = 5000,后者為1000 x 1 =1000。雖然前者覆蓋用戶數量只有后者的一半,但前者的影響面卻要比后者大。2. 體驗提升度

要獲知體驗提升度,就需要按照具體需求類型來看,需求一般大體可以分為:新增功能模塊(如:新增想法Tab,用戶可以分享交流想法)、優化功能(如:多步驟流程,通過預填寫抓取字段來降低用戶的輸入成本)、完善功能點(如: 為用戶的收藏夾提供分類標簽的功能,以便于用戶管理數量較大的收藏內容)

體驗提升度的評估一般由產品、用戶調研來估算。

值得注意的是,這里的“提升度”是一個相對差值,因為在開發某項功能之前,用戶可能已經找到其他的替代方案了,當你開發了一個新的功能后,一定會帶來額外的成本,包括:學習成本(取決于功能在理解層面的復雜程度)、遷移成本(用戶從原有的習慣遷移到新的需要額外付出的成本)、機會成本(例如在收集表單時,預填字段大概率能節省用戶的時間,但是也有可能會給用戶帶來額外成本,當預填字段與用戶想要輸入的內容不符,用戶需要手動刪除,這就是機會成本)。3. 研發成本

有些需求是可以單純客戶端 / 前端就可以完成的,實現成本一般較低,靈活度低(需要發版),例如:將圖片的尺寸放大、緩存記錄用戶的近期輸入數據等;還有一些是需要服務端與前端配合,不需要發版,這種需求相對來說實現成本中等,靈活度適中,例如想要在原生App內嵌套的H5頁面進行優化,不需要發版本,相對靈活,但可能需要服務端的配合;還有一些功能開發需要全端配合,服務端甚至要開單獨的表來寫入讀取數據,這種就需求開發成本大,靈活度低。

除此之外,還要考慮到后續的維護成本、運營成本,這些都是衡量一個需求的研發成本的重要指標。

我們可以簡單抽象為一個公式,來衡量一個需求的收益:

收益(Return) = 待解決問題影響面 x 解決問題后體驗提升度 - 研發成本

二、 對優先級進行排列

有了上面的公式,是不是就代表,我們按照收益得分倒序排列,然后就可以交給開發,依次從上到下實現所有收集到的需求了呢?答案是否定的。

要知道,很多需求,盡管收益得分非常高,但大概率開發成本也是巨大的,甚至需要幾個大版本、數十人的開發團隊,數月的工作才能實現。如果我們將這類需求放置于開發列表的第一條,那就太不劃算了,這就好比,在一場時間有限的考試中,拿到試卷專挑分數最高,但難度也最大的壓軸大題開始下手,啃了半天,時間過去了,會做的題目也沒有時間作答了,這是很不經濟的。

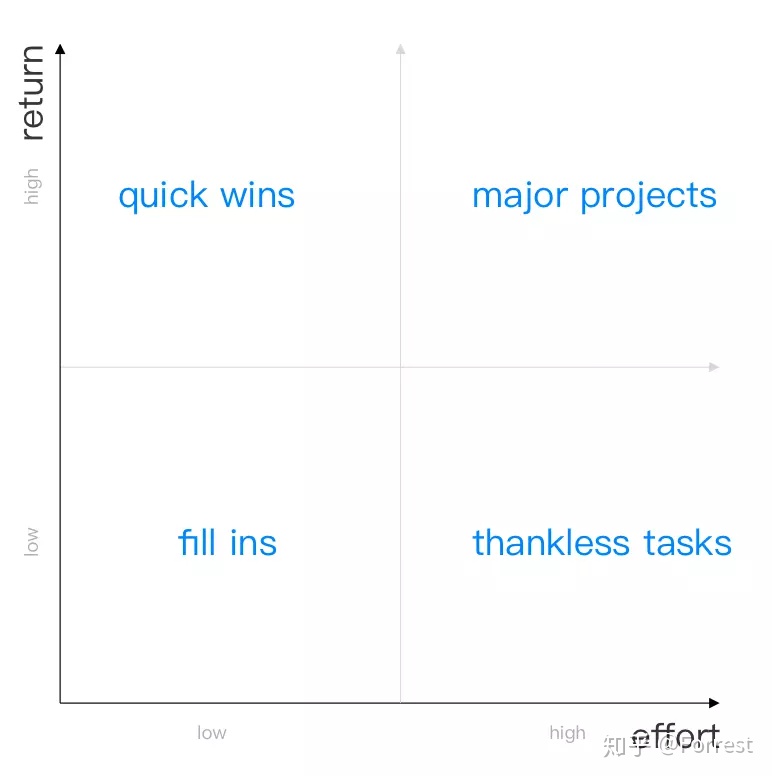

為了解決這個問題,我們創建一個二維圖表,橫軸代表需要投入的成本,縱軸代表預估收益,我們可以將這個二維圖表分成四個部分:

1.Quick wins:屬于投入低、收益高的需求,我們應該盡可能地多發掘這類需求,盡可能多開發實現這類需求;2. Major projects:屬于投入高、收益也高的需求,這類需求意味著投入開發成本會比較高;3. Fill ins:投入低、收益低的需求,有多余資源就做;4. Thankless tasks:投入高、收益低的需求,對于此類需求,我們應該盡可能避免,因為它們會浪費大量的開發資源,卻無法獲得良好的收益。

參考閱讀:The Action Priority Matrix

)

的詳細操作)

)

1. Simulink仿真實現)

![arima模型_[不說人話系列]-ARIMA模型](http://pic.xiahunao.cn/arima模型_[不說人話系列]-ARIMA模型)

模擬卷客觀題...)