計算機網絡概念和功能

概念

是一個將分散的、具有獨立功能的計算機系統,通過通信設備與線路連接起來,由功能完善的軟件實現資源共享和信息傳遞的系統。

計算機網絡是互連的、自治(無主從關系)的計算機集合。

功能

- 數據通信(連通性)

- 資源共享(硬件、軟件、數據)

- 分布式處理:多臺計算機各自承擔同一工作任務的不同部分

- 提高可靠性

- 負載均衡

組成

硬件、軟件、協議

工作方式:

- 邊緣部分:用戶直接使用

- C/S方式:客戶端/服務器方式

- P2P方式:對等服務方式

- 核心部分:為邊緣部分服務

功能組成:

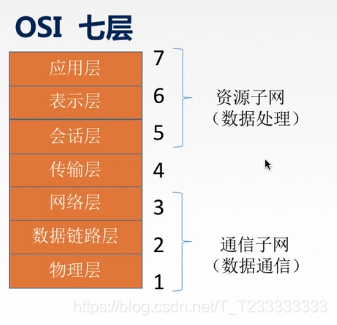

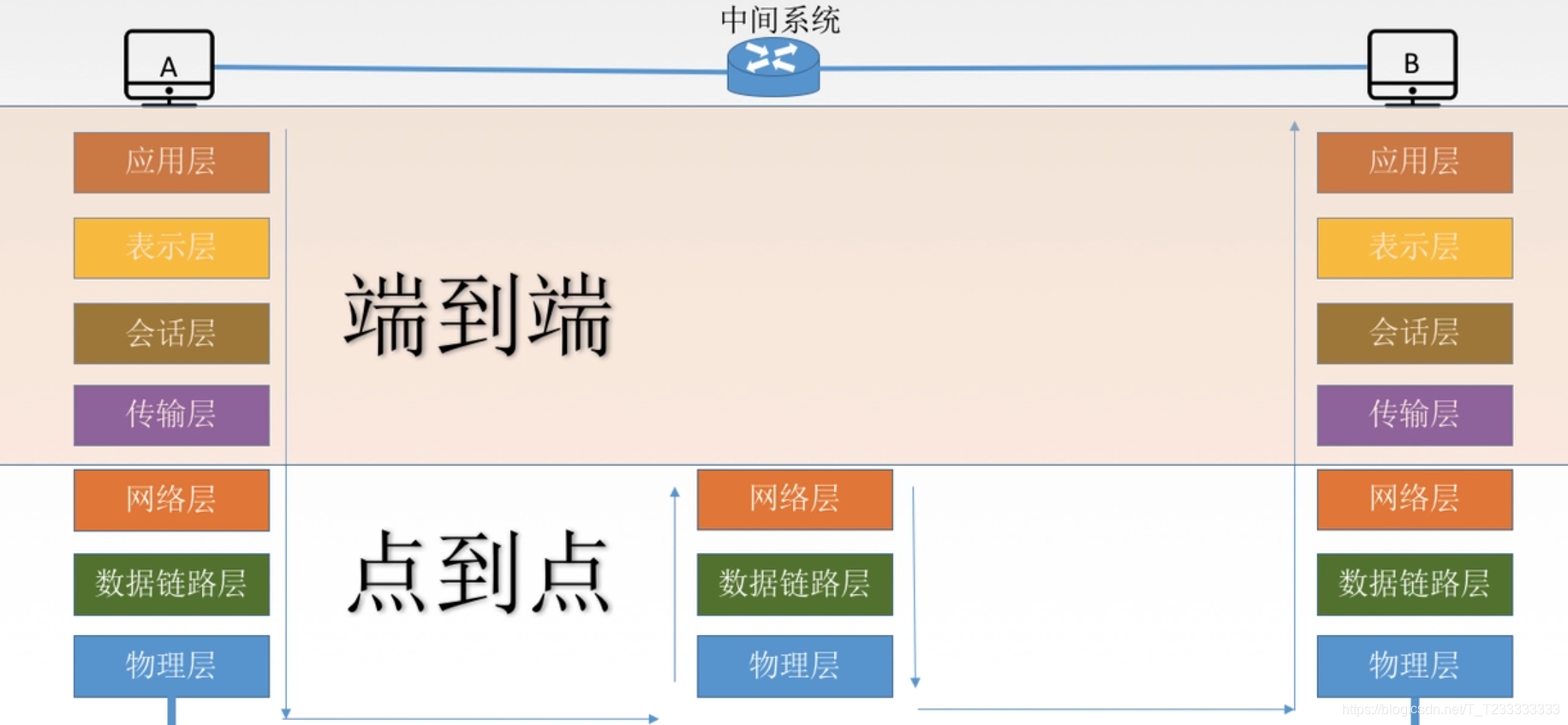

- 通信子網:實現數據通信,物理層(集線器,中繼器)+數據鏈路層(交換機,網橋)+網絡層(路由器)

- 資源子網:實現資源共享/數據處理,會話層+表示層+應用層,實現資源共享功能的設備和軟件的集合

傳輸層是連接通信子網和資源子網的接口

分類

按照范圍分:廣域網WAN(交換技術)、城域網MAN、局域網WAN(廣播技術)、個人區域網PAN

按使用這分:公用網、專用網

按交換技術分:電路交換、報文交換、分組交換

按傳輸技術分:廣播式網絡(共享公共通信信道)、點對點網絡(分組存儲轉發和路由選擇機制)

標準化工作

性能指標

速率:數據率、數據傳輸率或比特率。用來衡量連接在計算機網絡上的主機在數字信道上傳送數據位數的速率。單位是b/s、kb/s、Mb/s、Gb/s、Tb/s,換算為10310^3103的關系

一字節是八比特,存儲容量一般用字節作為度量的標準,

字節的單位是B、KB等換算為2102^{10}210的關系

通信領域的帶寬:原本指某個信號具有的頻帶寬度,即最高頻率和最低頻率之差,單位是赫茲(Hz),多用來表示模擬信號。

在計算機網絡中,帶寬用來表示網絡的通信線路傳送數據的能力,通常是指單位時間內從網絡中的某一結點到另一點所能通過的最高數據率。單位是比特每秒。即網絡設備所支持的最高速度。

鏈路帶寬指的是發送方的發送數據速率,不是在線路上的傳送速率。

吞吐量:表示單位時間內通過某個網絡(或信道、接口)的數據量,單位b/s,kb/s,Mb/s

吞吐量受網絡的帶寬或網絡的額定速率的限制。

可以理解為吞吐量是實際的數據傳輸率,而鏈路帶寬是最大的吞吐量。

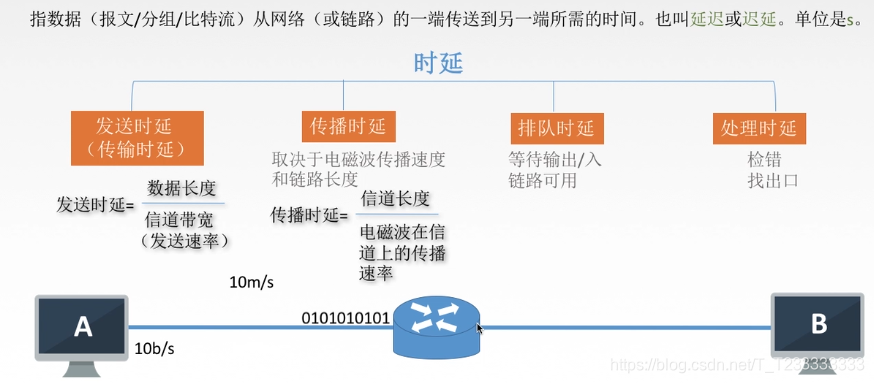

時延:數據從網絡的一端傳送到另一端所需要的時間,也叫延遲或遲延,單位是s

高速鏈路:信道帶寬比較大的鏈路,會降低發送時延,對其他的影響不大。

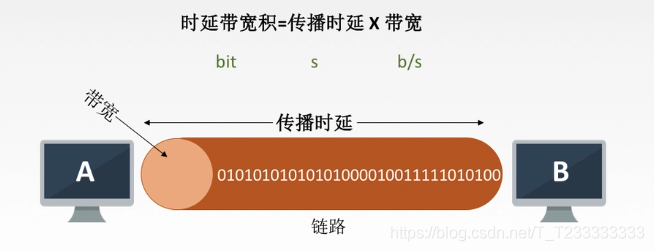

時延帶寬積=傳播時延*帶寬,單位為比特。時延帶寬積又稱為以比特為單位的鏈路長度,即某段鏈路最多有多少比特,描述的是一段網絡的最大容量。

往返時延(RTT):從發送方發送數據開始,到發送方收到接收方的確認(接收方收到數據后理解發送確認),總共經歷的時延。

RTT=傳播時延*2+末端處理時間

需要注意的是RTT和發送時延沒有關系,因為考慮的是剛開始的那個比特。

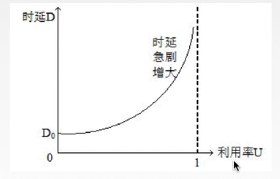

利用率:

- 信道利用率:有數據通過的時間/總時間

- 網絡利用率:信道利用率加權求平均值

分層結構

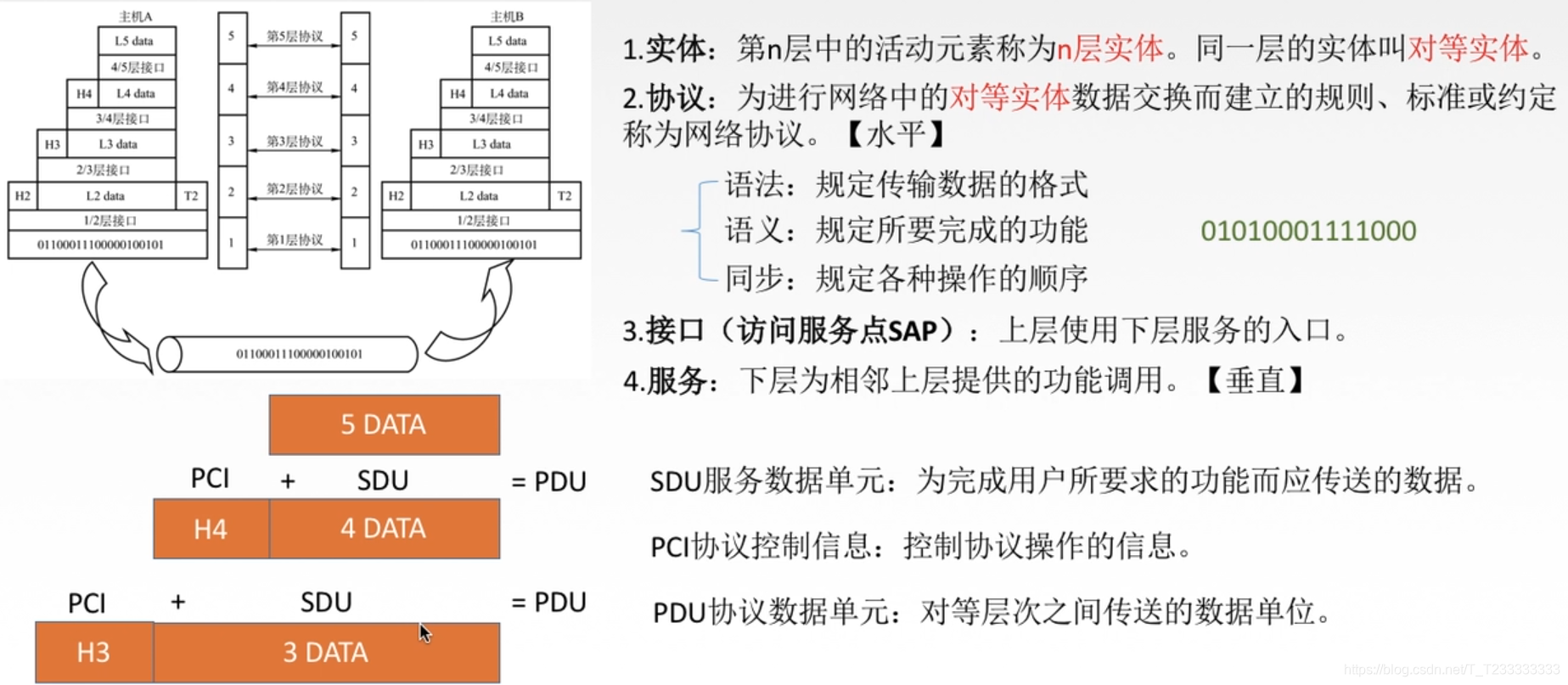

只有對等實體之間才有協議,每兩個層次之間會有接口, 下面的層次會給上面你的提供服務。

分層的基本原則:

- 各層之間相互獨立,每層只實現一種相對獨立的功能。

- 每層之間界限自然清晰,易于理解,相互交流盡可能少。

- 結構上可分割開,每層都采用最合適的技術來實現

- 保持下層對上層的獨立性,上層單項使用下層提供的服務

- 整個分層機構能夠促進標準化工作

網絡體系結構是從功能上描述計算機網絡結構

計算機網絡體系結構簡稱網絡體系結構是分層結構

每層遵循某個/些網絡協議以完成本層功能

計算機網絡體系結構是計算網絡的各層及其協議的集合

第n層在向n+1層提供服務時,此服務不僅包含第n層本身的功能,還包含由下層服務提供的功能。

僅僅在相鄰層間有接口,且所提供服務的具體實現細節對上一層完全屏蔽

體系結構是抽象的,而實現是指能運行的一些軟件和硬件

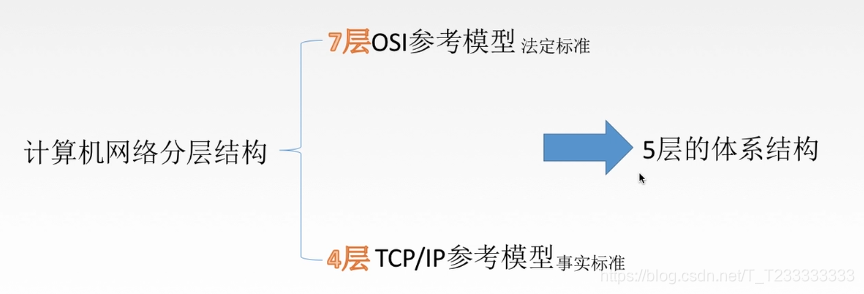

OSI參考模型

物鏈網傳話示用

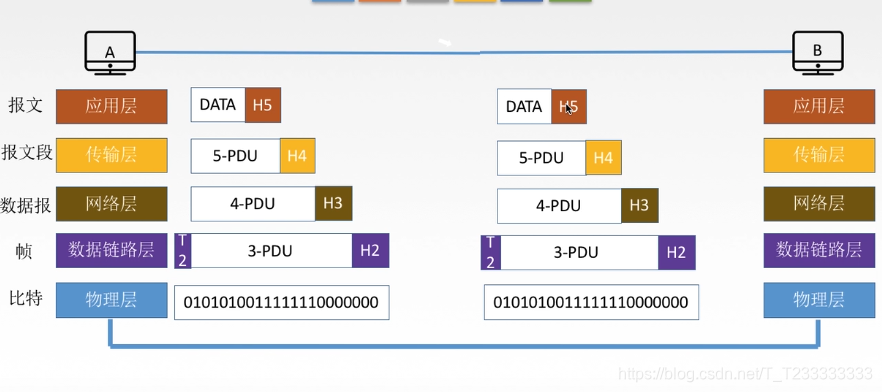

前五層都會添加一個首部,數據鏈路層會添加首部和尾部,物理層是傻瓜式的,不添加數據,直接發送。

應用層

所有能和用戶交互產生網絡流量的程序

典型應用層服務:

- 文件傳輸FTP

- 電子郵件SMTP

- 萬維網HTTP

表示層

用于處理在兩個通信系統中交換信息的表示方式(語法和語義)

- 數據格式變化(翻譯官)

- 數據加密解密

- 數據的壓縮和恢復

協議:JPEG ASCALL

會話層

向表示層實體/用戶進行建立連接并在連接上有序地傳輸數據,也叫做建立同步(SYN)

- 建立、管理、終止會話

- 使用校驗點可使會話在通信失效時從校驗點/同步點繼續恢復通信,實現數據同步。使用于傳輸大文件

主要協議:ADSP、ASP

傳輸層

自下而上第一個進行端到端通信的層次。上面的四層(傳話示用)都是端到端的通信,下面三層(物鏈網)都是點到點通信。傳輸單位是報文段或用戶數據報。

設計到端口號的通信叫做端到端通信

- 可靠傳輸、不可靠傳輸

- 差錯控制:糾正錯誤

- 流量控制:速度匹配

- 復用分用:復用指多個應用層進程可同時使用下面傳輸層的服務,分用指運輸層把收到的信息分別交付給上面應用層中相應的進程。

網絡層

主要任務是把分組從源端傳到目的端,為分組交換網上的不同主機提供服務。

網絡層傳輸單位是數據報

- 路由選擇:最佳路徑

- 流量控制:協調發送端和接收端的速度問題

- 差錯控制:如果能糾錯就糾錯,不能糾錯就扔掉,保證傳輸層接收到的數據是沒有問題的

- 擁塞控制:若所有節點都來不及接收分組,而要丟棄大量分組的話,網絡就處于擁塞狀態,因此要采取一定措施,緩解這種擁塞。

主要協議:IP、IPX、ICMP、IGMP、ARP、RARP、OSPF

數據鏈路層

主要任務是把網絡層傳下來的數據組裝成幀,數據鏈路層的傳輸單位是數據幀

- 成幀,定義幀的開始和結束

- 差錯控制,幀錯+位錯

- 流量控制:發送方和接收方的協調

- 訪問/接入控制:控制對信道的訪問

主要協議:SDLC、HDLC、PPP、STP

物理層

主要任務是在物理媒體上實現比特流的透明傳輸,傳輸單位是比特

透明傳輸:指不管所傳數據是什么樣的比特組合都應當能夠在鏈路上傳送

- 定義接口特性

- 定義傳輸模式:單工、半雙工、雙工

- 定義傳輸速率

- 比特同步

- 比特編碼

主要協議:RJ45、802.3

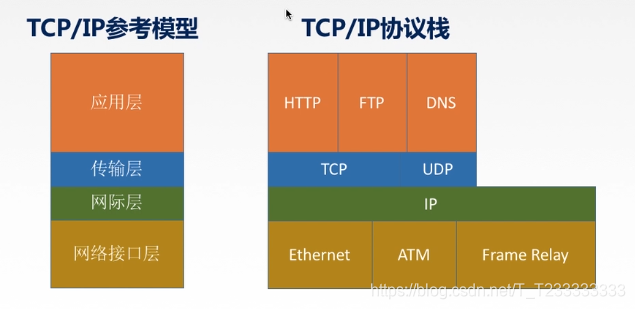

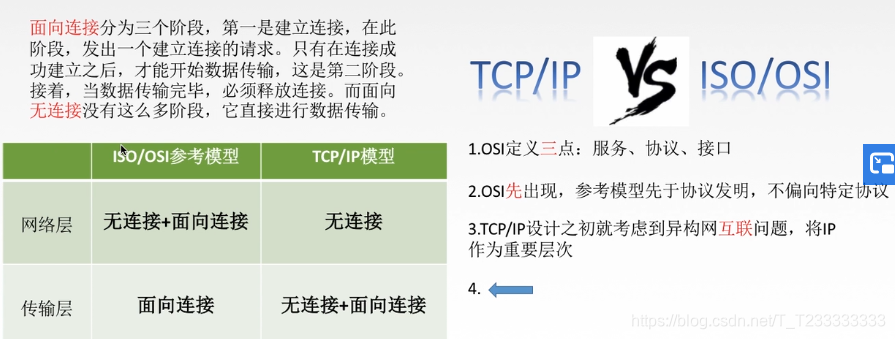

TCP/IP參考模型

TCP/IP參考模型:事實標準

與OSI參考模型的相同點:

- 都分層

- 都是基于獨立的協議棧

- 可以實現異構網絡互聯

不同點:

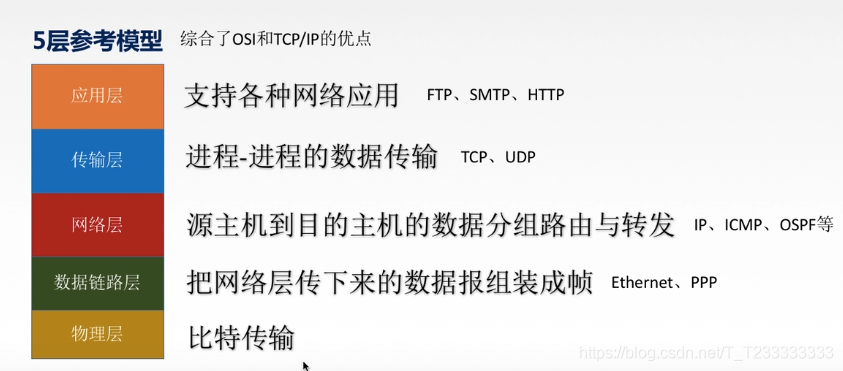

五層參考模型