這篇文章用于整理軟考網絡相關的知識點,囊括了詳細的局域網基礎的考點,能夠讓你認真備考,基礎知識一網打盡,讓后續的學習更加通暢~

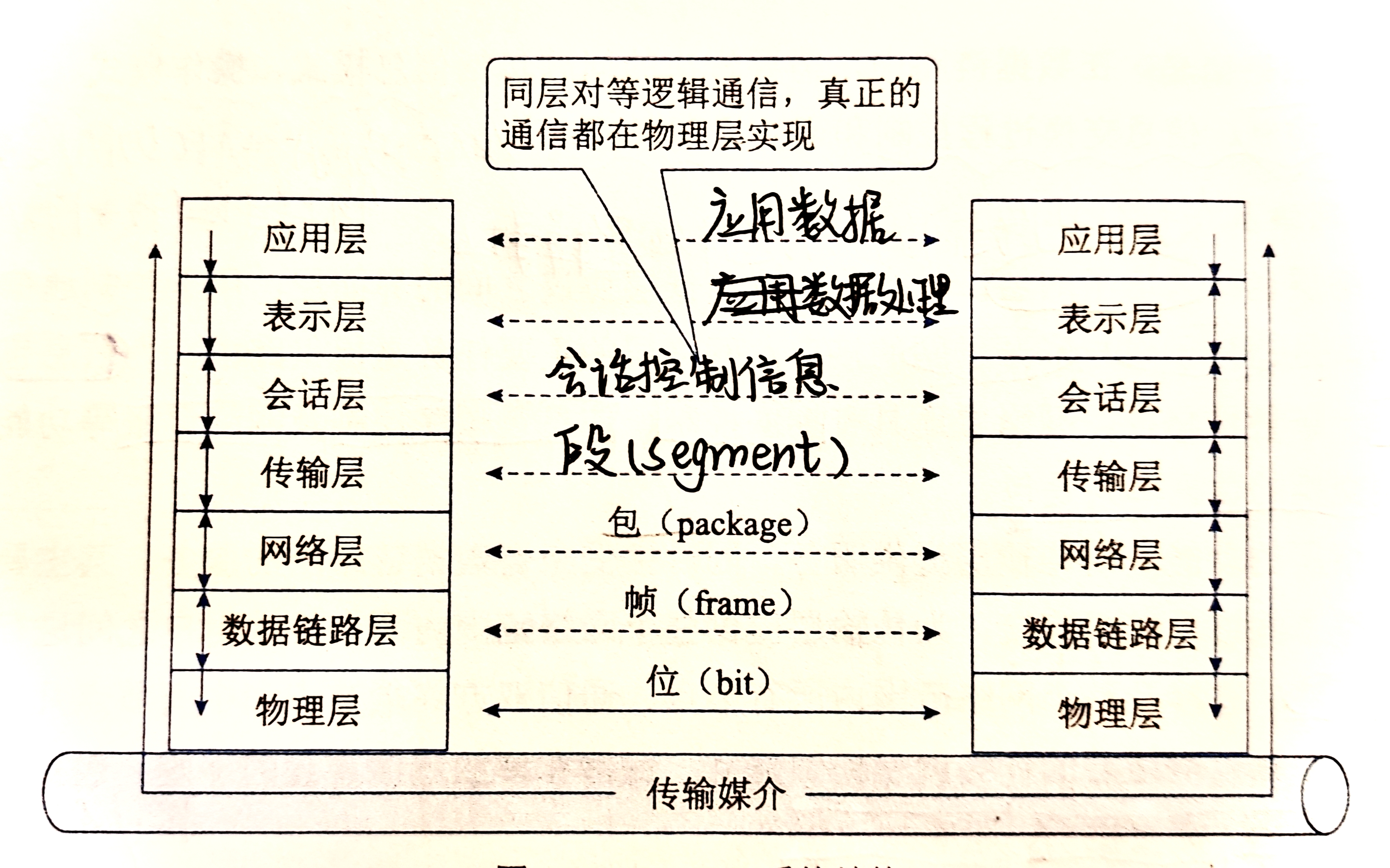

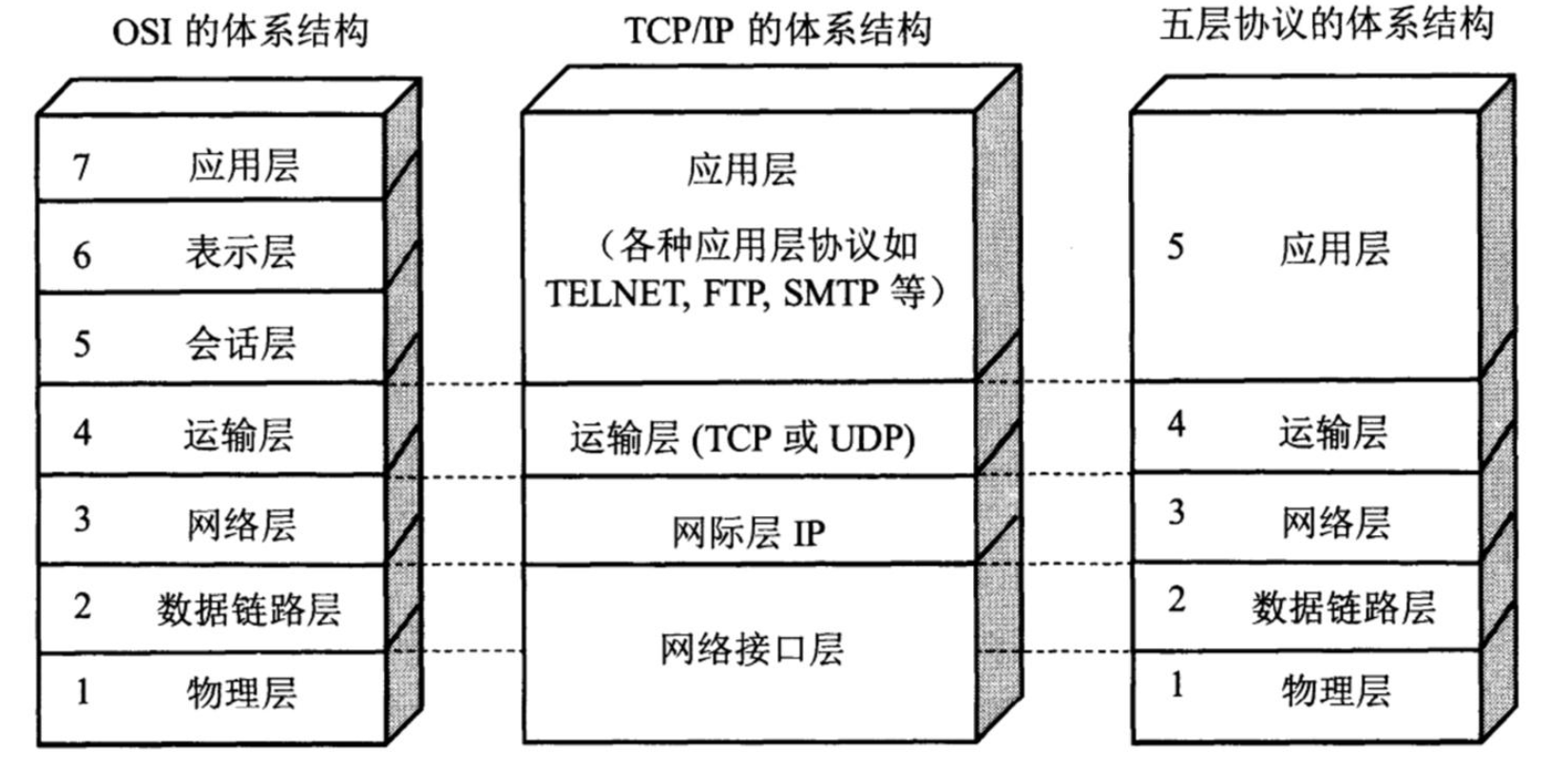

第一部分:OSI七層參考模型

OSI(Open System Interconnection)模型是一個理論框架,它定義了網絡通信所需要的全部功能,并將其劃分為7層。它并不具體實現,而是為我們理解和設計網絡提供了完美的藍圖。

核心思想:?對等通信。每一層都認為它在和遠端的同一層直接對話,但實際上,數據是垂直傳遞的,發送方從高層到低層,接收方再從低層到高層。

?讓我們從頂層開始,向下深入:

第7層:應用層(Application Layer)

作用:?用戶與網絡服務的接口,它是用戶與網絡之間的橋梁,包括用戶實際使用的網絡協議,為用戶提供網絡管理、文件傳輸、事務處理等服務。

協議舉例:

-

HTTP/HTTPS:?網頁瀏覽。

-

FTP:?文件傳輸。

-

SMTP/POP3/IMAP:?電子郵件收發。

-

DNS:?將域名解析為IP地址。

-

Telnet/SSH:?遠程登錄。

第6層:表示層(Presentation Layer)

作用:?充當“翻譯官”。負責數據的格式化、加密/解密、壓縮/解壓縮,確保應用層發出的數據能被另一端的主機理解。在應用過程之間傳送的信息提供的表示方法,只關心信息的語法和語義。解決了不同數據之間的兼容問題。

概念:?JPEG、MPEG、ASCII、加密(如SSL/TLS的部分功能)都在這一層完成。

第5層:會話層(Session Layer)

作用:?建立、管理和終止應用程序之間的會話(Session)。它負責對話的控制(全雙工或半雙工)和同步。

概念:?就像一次通話,它負責撥號、通話和掛斷。

第4層:?傳輸層(Transport Layer)

作用:??承上啟下的關鍵一層。負責端到端(End-to-End)的通信,確保數據完整、無誤地到達目標應用程序。實現對IP數據報的分段和重組(數據切片之后傳給網絡層),獲得網絡層地址(包括虛擬信道和邏輯信道)。

核心協議:

-

TCP(傳輸控制協議):?提供面向連接的、可靠的數據傳輸。像打電話,需要先建立連接,確認對方收到信息。速度慢,但可靠。1.三次握手:建立連接;2.四次揮手:終止連接;3.流量控制、擁塞控制:保證網絡穩定。?

-

UDP(用戶數據報協議):?提供無連接的、不可靠的數據傳輸。像發短信,只管發送,不保證對方一定收到。速度快,開銷小,適用于視頻通話、在線游戲等。

重要概念:?端口號(Port),用于標識主機上的不同應用程序(如80端口對應Web服務),數據段,數據報。

第3層:網絡層(Network Layer)

作用:?負責將數據從源主機跨越多個網絡(路由)送達目標主機。總結就是負責不同網絡之間的路由選擇與邏輯尋址,解決的是“尋址”和“路徑選擇”問題。

核心協議:

-

IP(網際協議):?是整個TCP/IP協議簇的核心。提供無連接的、不可靠的傳輸服務,主要任務是尋址和分組。

-

ICMP(互聯網控制消息協議):?用于發送錯誤和控制消息,如常用的?

ping?和?tracert?命令。 -

ARP(地址解析協議):?將IP地址解析為MAC地址。RARP(逆向地址解析協議):將MAC地址解析為IP地址。

-

RIP, OSPF, BGP:動態路由協議,負責路由器之間的路徑選擇。

重要概念:?IP地址、路由器工作在此層)。

第2層:數據鏈路層(Data Link Layer)

作用:?負責在同一個局域網內(即同一網段)通過MAC地址進行節點到節點(Node-to-Node)的幀傳輸(實體間的可靠傳送)。它處理物理層帶來的錯誤,提供可靠的數據傳輸。

三大功能:封裝成幀、流量控制、差錯矯正。具體可見往期內容:軟考數據鏈路層核心總結

核心概念:

-

MAC地址:設備的物理地址,全球唯一,固化在網卡中。

-

交換機:工作在此層,通過MAC地址表進行數據幀的轉發。

-

網橋:連接局域網,實現局域網之間的通信。

-

網卡:用來允許計算機在網絡上進行通訊的計算機硬件。由于其擁有MAC地址,因此屬于OSI模型的第1層和2層之間。它使得用戶可以通過電纜或無線相互連接。網卡中的MAC地址被寫在其中的一塊ROM中。

重要子層:

-

LLC(邏輯鏈路控制子層):與網絡層接口,標識上層協議。

-

MAC(介質訪問控制子層):控制設備如何共享信道,定義幀格式。

第1層:物理層(Physical Layer)

作用:?定義物理設備的標準,負責在物理介質上傳輸原始的比特流(0和1)。它關心的是電氣特性、接口規范、傳輸介質等。

概念:?網線(雙絞線、光纖)、網卡、中繼器、集線器(Hub)。

功能:按位傳輸,保證按位傳輸的正確性,向數據鏈路層提供一個透明的位流傳輸。

?

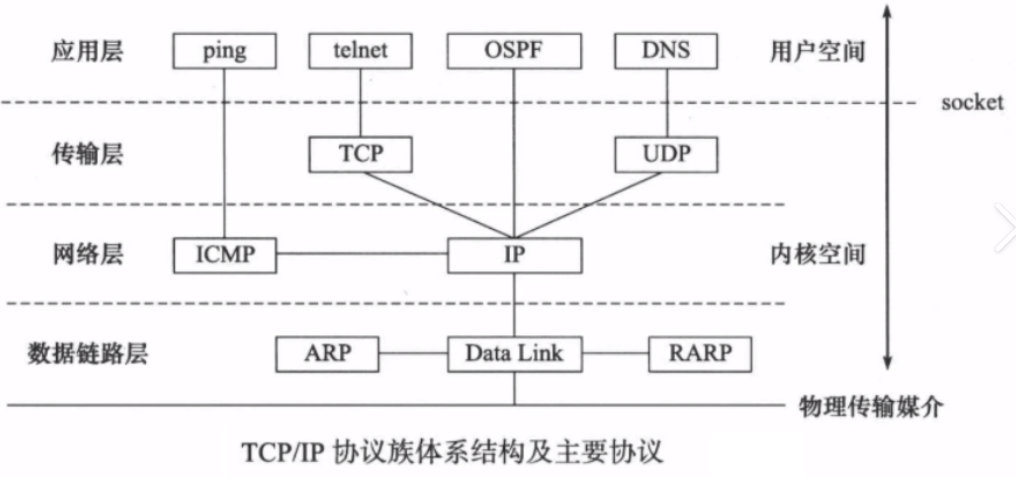

第二部分:TCP/IP四層模型

TCP/IP則是基于此藍圖建成的“現實中的互聯網”。它更簡潔,常被劃分為4層。

每一層的作用

-

應用層?(Application Layer): 產生網絡流量的程序。

-

傳輸層?(Transport Layer): 提供端到端的可靠或不可靠傳輸。核心協議是TCP和UDP。

-

網絡層?(Internet Layer): 負責尋址和路由。核心協議是IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP。

-

網絡接口層?(Network Access Layer): 負責在物理網絡上傳輸幀。

各種模型的對應關系:

傳輸層協議

| 協議 | 全稱 | 特點 | 首部字段/重要機制 |

|---|---|---|---|

| TCP | 傳輸控制協議 |

| 源端口、目的端口、序列號、確認號、窗口大小、SYN、ACK、FIN、RST |

| UDP | 用戶數據報協議 |

| 源端口、目的端口、長度、校驗和 首部長度只有8字節 |

應用場景:

TCP:要求可靠傳輸的應用,如

- Web(HTTP/S)、

- 郵件(SMTP)、

- 文件傳輸(FTP)、

- 遠程登錄(TELNET)。

UDP:

- 實時應用,如實時音頻(RTP/RTCP)、在線游戲;

- 簡單查詢/響應,如DNS查詢;

- 廣播/多播,如TFTP、SNMP、RIP。

網際層協議

| 協議 | 全稱 | 作用 | 關鍵 |

|---|---|---|---|

| IP | 網際協議 | 無連接、不可靠的網絡層核心協議,負責尋址和路由。 |

|

| ICMP | 網際控制報文協議 | 用于傳輸和控制信息,是差錯報告IP協議的輔助協議。 |

|

| ARP | 地址解析協議 | 通過IP地址查找對應的MAC地址。實現邏輯地址和物理地址之間的映射。 | ARP緩存表、ARP請求(廣播)/應答(單播)過程、ARP欺騙原理。 |

| RARP | 反向地址解析協議 | 通過MAC地址查找對應的IP地址。 | 常用于無盤工作站啟動時獲取IP地址,現已被DHCP取代。 |

| OSPF | 開放最短路徑優先 | 內部網關協議(IGP),基于鏈路狀態算法。 | 使用Dijkstra算法計算最短路徑、將自治系統劃分為區域(Area)以減少路由更新流量、hello報文維持鄰居關系、管理距離為110。 |

| RIP | 路由信息協議 | 內部網關協議(IGP),基于距離矢量算法。 |

|

| BGP | 邊界網關協議 | 外部網關協議(EGP),用于在不同自治系統(AS)之間交換路由信息。 | 基于路徑矢量算法、使用TCP 179端口建立連接、路由策略非常豐富。外部路由協議,在AS之間傳遞路由信息以及優化路由信息。 |

應用層協議(按傳輸層協議分類)

基于TCP的應用層協議?(特點:需要可靠性)

| 協議 | 全稱 | 端口 | 作用 | 關鍵 |

|---|---|---|---|---|

| HTTP | 超文本傳輸協議 | 80 | 傳輸網頁內容 | 無狀態協議、請求/響應模型、方法(GET/POST等)。 |

| HTTPS | 安全超文本傳輸協議 | 443 | HTTP over SSL/TLS | = HTTP + SSL/TLS,提供加密、認證和完整性保護。 |

| FTP | 文件傳輸協議 | 20(數據), 21(控制) | 進行文件傳輸 | 使用雙TCP連接(控制連接持久,數據連接非持久)。在客戶端和服務器之間傳輸文件。 |

| SMTP | 簡單郵件傳輸協議 | 25 | 發送郵件 | 用于MTA之間傳遞郵件。郵件從本地郵件客戶端推向郵件服務器,以及在郵件服務器之間傳輸文件。 |

| POP3 | 郵局協議第3版 | 110 | 從服務器下載郵件到本地 | 操作后郵件通常不保留在服務器。 |

| IMAP4 | 互聯網消息訪問協議 | 143 | 在服務器上在線管理郵件 | 操作同步在服務器上,適合多設備。 |

| TELNET | 遠程終端協議 | 23 | 在本地主機上實現遠程命令行管理。 | 明文傳輸,不安全,已被SSH取代。 |

| DNS | 域名系統 | 53 | 域名解析 | 區域傳輸(主從服務器同步數據)時使用TCP。 |

| BGP | 邊界網關協議 | 179 | 外部網關路由協議 | 使用TCP建立連接,保證路由更新的可靠性。 |

?

基于UDP的應用層協議?(特點:簡單、快速、或需廣播)

| 協議 | 全稱 | 端口 | 作用 | 考點 |

|---|---|---|---|---|

| DNS | 域名系統 | 53 | 域名解析 | 普通查詢使用UDP,減少開銷。 |

| DHCP | 動態主機配置協議 | 67(服務器), 68(客戶端) | 動態分配IP地址 | DORA過程(Discover, Offer, Request, Acknowledgement),使用廣播。 |

| TFTP | 簡單文件傳輸協議 | 69 | 簡易文件傳輸 | 比FTP簡單,無認證,常用于網絡設備備份/升級鏡像。 |

| SNMP | 簡單網絡管理協議 | 161/162 | 網絡管理 | Agent使用UDP?161端口接收請求,Manager使用UDP?162端口接收Trap消息。 |

| RIP | 路由信息協議 | 520 | 路由信息交換 | 周期性廣播路由表,使用UDP。路由器掌握鄰接點和鏈路費用信息。 |

特殊說明協議:

| 協議 | 全稱 | 說明 |

|---|---|---|

| RPC | 遠程過程調用 | 不是一個具體協議,而是一種通信模型/框架。它允許程序調用另一臺計算機上的函數。它可以基于TCP或UDP實現。 |

第三部分:IP數據包詳解

ipv4數據包格式

IPv4 頭部是變長的,通常為 20 字節,包含“選項”時最多 60 字節。

| 字段名 | 長度 | 含義與作用 |

|---|---|---|

| 版本 | 4 比特 | 標識 IP 版本,IPv4 該值為 4。 |

| 首部長度(IHL) | 4 比特 | 以?4 字節為單位表示 IP 頭部的長度。把首部長度調整為4的整數倍,數據部分始終是從4字節的整數倍開始。IHL最小為 5(即20 字節)。 |

| 服務類型 | 8 比特 | 8種優先級,默認值000。 第4位:D-低延時;第5位:T-高吞吐量;第6位:R-高可靠性; 第7位:C-低廉費用;第8位:尚未使用。 |

| 段總長度 | 16 比特 | 指整個 IP 數據包(頭部+數據)的總長度,單位為字節。最大 65535 字節。 |

| 標識 | 16 比特 | 發送方分配的編號,用于標識屬于同一個原始數據包的所有分片。 |

| 標志 | 3 比特 | 用于控制分片。 -?第1位:保留。 -?第2位 (DF):不分片。為1時禁止分片。 -?第3位 (MF):更多分片。為1表示后面還有分片;為0表示是最后一個分片。 |

| 段偏移值 | 13 比特 | 指示當前分片在原始數據包中的偏移位置,以8字節為單位。 |

| 生存時間(TTL) | 8 比特 | 數據包可經過的最大路由器跳數。每過一個路由器減1,為0時丟棄。用于防止環路。 |

| 協議 | 8 比特 | 標識數據部分承載的上層協議。 例:1→ICMP, 6→TCP, 17→UDP。 |

| 首部校驗和 | 16 比特 | 只校驗IP頭部,不校驗數據。每經過一個路由器都要重新計算。 |

| 源地址 | 32 比特 | 發送方的 IP 地址。 |

| 目的地址 | 32 比特 | 接收方的 IP 地址。 |

| 選項 | 可變 | 用于安全、源路由、時間戳等附加功能,很少使用。 |

| 填充 | 可變 | 通過填“0”確保 IP 頭部長度是 4 字節的整數倍。 |

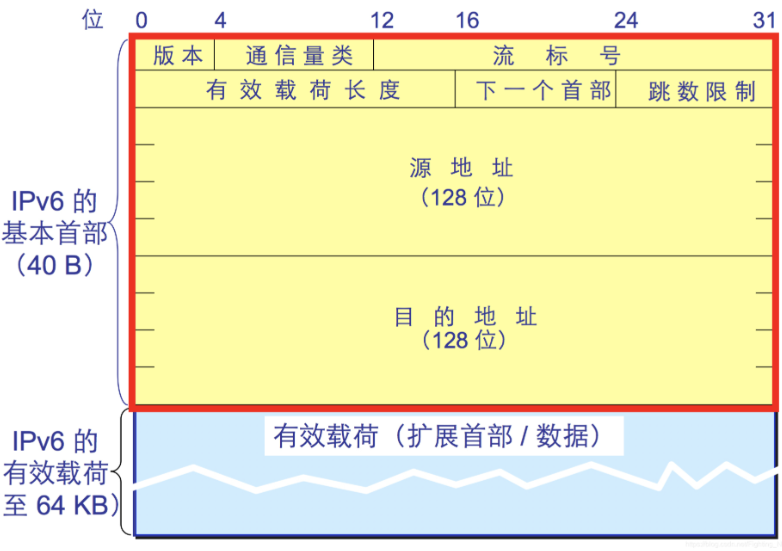

ipv6數據包格式

?

IPv6 頭部是固定長度40 字節,結構大大簡化。

| 字段名 | 長度 | 含義與作用 | 與IPv4對比 |

|---|---|---|---|

| 版本 | 4 比特 | 標識 IP 版本,IPv6 該值為 6。 | 同 IPv4 |

| 流量類別 | 8 比特 | 其中優先級字段占4位。 可擁堵控制(0~7):數據包傳輸速率減慢,可靠性更高。 不可擁堵控制(8~15):發送速度恒定,即使丟包也不重發。 | 同服務類型 |

| 流標號 | 20 比特 | IPv6新增字段。用于標識需要路由器特殊處理的數據流。 屬于同一流的數據包具有相同的流標號。 從同一源站發出的數據包必須具有相同的源地址和目的地址,以及相同的逐跳選項首部(中間路由器處理用的選項信息和拓展首部)和路由選擇首部(控制傳輸路徑的拓展首部)。 | 新增 |

| 有效載荷 長度 | 16 比特 | 指IP基本頭部之外的(擴展頭部+數據)的總長度,單位字節。ipv6數據包的長度是固定的,所以沒必要規定首部長度。 | 類似于總長度,但不含固定頭 |

| 下一個頭 | 8 比特 | 核心字段,有兩個作用: 1. 標識上層協議(如TCP, UDP)。 2. 標識下一個擴展頭部的類型。 | 融合了IPv4的協議和選項功能 |

| 跳數限制 | 8 比特 | 功能同 IPv4 的 TTL,每經過一個路由器減 1。 | 同生存時間 |

| 源地址 | 128 比特 | 發送方的 IPv6 地址。 | 長度擴大 |

| 目的地址 | 128 比特 | 接收方的 IPv6 地址。 | 長度擴大 |

IPv4 與 IPv6 報頭字段對比詳解

頭部長度:

IPv4:變長(20-60字節),有

IHL字段指示。IPv6:固定40字節,更簡潔。

地址長度:

IPv4:32位。

IPv6:128位。

分片與重組:

IPv4:由發送主機和途中的路由器共同完成。涉及標識符

Identification、標志Flags(DF/MF)、段偏移值Fragment Offset字段。IPv6:只能由發送主機完成。路由器不再分片,如果包太大則丟棄并回送ICMPv6超時報文。分片信息放在分片擴展頭部中(在有效載荷字段內)。

校驗和:

IPv4:有首部校驗和

Header Checksum字段,每經過一個路由器都要重新計算。IPv6:取消了頭部校驗和,依賴上層協議(TCP/UDP)和數據鏈路層進行差錯校驗,以提升效率。

選項/擴展:

IPv4:使用選項

Options字段,集成在主頭部中。IPv6:使用擴展頭部鏈,通過下一個頭

Next Header字段鏈接,更模塊化。TTL/Hop Limit:功能完全相同,IPv6中改名為

Hop Limit。協議/下一個頭:IPv4的

Protocol字段 = IPv6的Next Header字段(當它指示上層協議時)。新字段:IPv6獨有的

Flow Label(流標簽)。

?

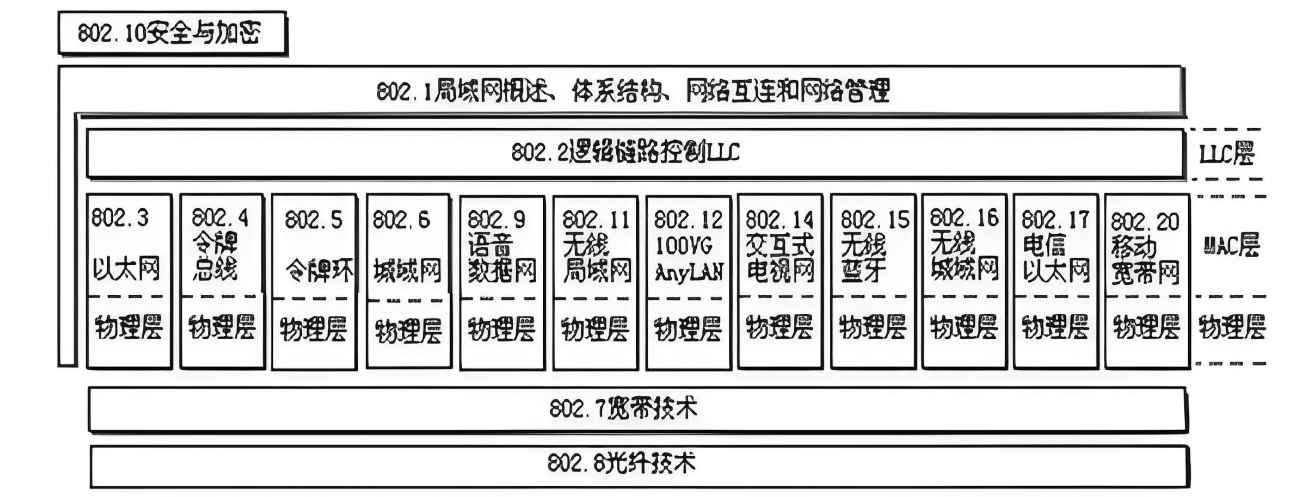

第四部分:局域網的規則之IEEE802標準

IEEE 802標準系列

IEEE 802委員會專門制定局域網(LAN)和城域網(MAN)?的標準,它主要對應于OSI模型的數據鏈路層和物理層。

各層協議詳細解析

- 802.1: 局域網基礎概述和結構。

- 802.2: 數據鏈路控制LLC,載波偵聽多路(CSMA/CD)。

- 802.3:以太網。

- 802.4:令牌總線訪問方法(Token Bus)。

- 802.5:令牌環(Token Ring)。

- 802.6:城域網和物理層規范隊列雙總線網(DQDB)。

- 802.7:寬帶技術。

- 802.8:光纖技術。

- 802.9:語音數據網。綜合話音/數據服務的訪問方法和物理層規范。

- 802.10:互操作LAN安全標準。

- 802.11:無線局域網訪問方法和物理層控制。

- 802.12:100VG Any LAN網。

- 802.14:交互式電視網,包括cable modern。

- 802.15:無線藍牙技術,簡單、低耗能的連接標準。

- 802.16:無線城域網(MAN)標準。

- 802.17:基于彈性分組環(RPR)構建新型寬帶電信以太網。

- 802.20:3.5GHz以上的移動寬帶無線接入系統。

最重要的標準:IEEE 802.3 和 IEEE 802.11

IEEE 802.3 - 以太網標準

MAC方法:?CSMA/CD(載波偵聽多路訪問/沖突檢測)?—— “先聽再說,邊說邊聽”。發送前先監聽信道是否空閑;空閑則發送;發送過程中持續檢測是否發生沖突,若沖突則立即停止,等待一段隨機時間后重發。(現代全雙工交換機環境中沖突已很少見)

?

IEEE 802.11 - 無線局域網標準(Wi-Fi)

MAC方法:?CSMA/CA(載波偵聽多路訪問/沖突避免)?—— 無線環境下難以檢測沖突,所以采用“避免”機制。通過預約信道、ACK確認等方式來盡量避免沖突的發生。

幀結構:以最常用的以太網幀(IEEE 802.3)為例

一個以太網幀就像一封信,有收件人地址、寄件人地址、內容和校驗碼。

以太網幀結構

| 前導碼 (7字節) | 幀起始定界符 (1字節) | 目標MAC地址 (6字節) | 源MAC地址 (6字節) | | 長度/類型 (2字節) | 數據MTU (46-1500字節) | 幀校驗序列 (4字節) |

| 字段 | 長度 | 作用 |

|---|---|---|

| 前導碼 | 7字節 | 同步時鐘(101010...),物理層封裝,不計入幀長。 |

| 幀起始定界符 | 1字節 | 標志幀開始(10101011)。 |

| 目的MAC地址 | 6字節 | 目標設備的物理地址。 廣播幀地址為 |

| 源MAC地址 | 6字節 | 發送設備的物理地址。交換機據此學習MAC表 |

| 類型字段 | 2字節 | 標識上層協議(如0x0800=IPv4,0x86DD=IPv6)。 |

| 數據字段 | 46~1500字節 | 上層數據包(IP包等),數據部分最小46字節(不足則填充)。 |

| 幀校驗序列 | 4字節 | CRC校驗碼(覆蓋目的MAC至數據字段),檢測傳輸錯誤。僅檢錯不糾錯 |

以太網V2幀總長?= 目的MAC(6) + 源MAC(6) + 類型(2) + 數據(46~1500) + FCS(4) =?64~1518字節。

以太網最小幀長:64字節

以太網最大幀長:1518字節

MTU(最大傳輸單元):1500字節,即能夠傳輸的最大的數據量

802.1Q VLAN幀:最小長度64字節;最大長度1522字節(多加了4字節VLAN Tag)

第五部分:網絡的“門牌號” —— IP地址與子網

IP地址是互聯網上的邏輯地址,用于標識一臺設備。

IPv4地址

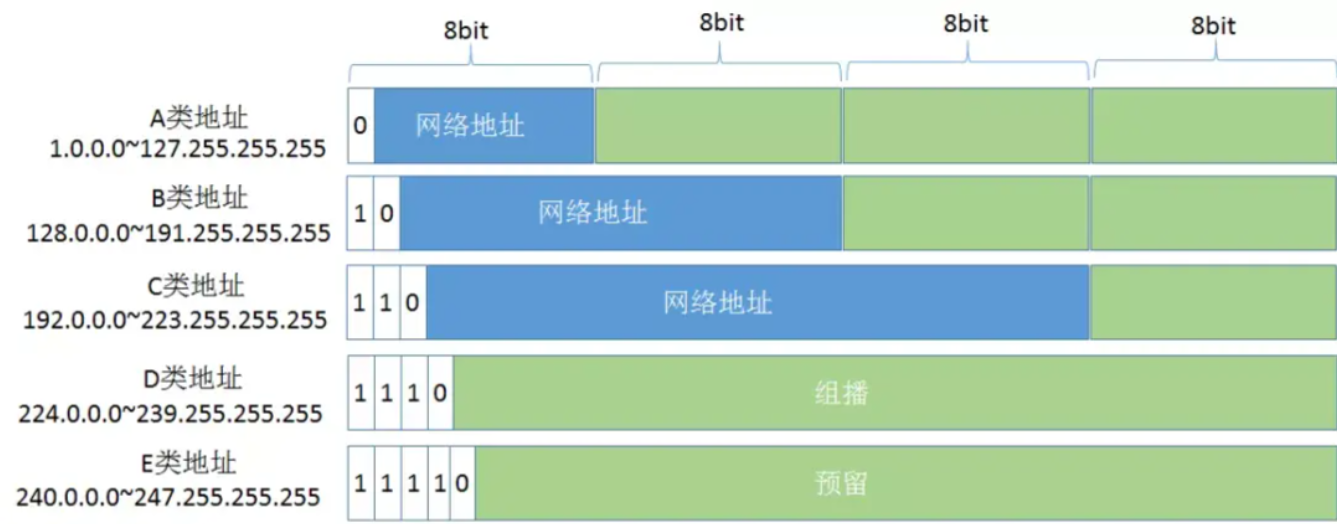

地址分類

| 地址類別 | 首字節范圍 | 網絡號部分 | 地址范圍 | 網絡號個數 | 主機個數 |

|---|---|---|---|---|---|

| A類 | 0 - 127 | 第1個字節(0) | 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255 | 2^7 - 2 | 2^24 - 2 |

| B類 | 128 - 191 | 前2個字節(10) | 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255 | 2^14 | 2^16 - 2 |

| C類 | 192 - 223 | 前3個字節(110) | 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255 | 2^21 | 2^8 - 2 |

| D類 | 224 - 239 | 不區分網絡和主機號 (1110) | 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 | - | - |

| E類 | 240 - 255 | 不區分網絡和主機號 (11110) | 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255 | - | - |

注:A類地址中首字節0和127為保留地址,因此實際可用網絡號為2^7-2(126)個。各類地址中主機位全0和全1的地址有特殊用途,因此每個網絡的主機數量需要減2。

主要用途:

- A類:超大型網絡。

127.0.0.1?為環回地址。- B類:大中型網絡。網絡數量和高容量主機之間的一種平衡。

- C類:小型網絡。網絡數量最多,但每個網絡的主機數量有限。

- D類:組播(Multicast)。用于一對多通信,代表一個組播組。

- E類:保留用于實驗。保留地址,不用于常規網絡通信。

特殊地址

-

網絡地址:?主機位全0的地址,代表一個網段本身(如?

192.168.1.0)。 -

廣播地址:?主機位全1的地址,用于向該網段所有主機發消息(如?

192.168.1.255)。 -

私有地址:?不能在公網使用,用于內部網絡:

-

A類:

10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 -

B類:

172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 -

C類:

192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

-

-

環回地址:?A類地址的 0 和?127?為保留地址,如?

127.0.0.1?為環回地址。

?

IPv6地址

1、地址基礎(表示、壓縮、類型)

地址表示與壓縮

格式:128位,采用冒分十六進制表示(例如?2001:0DB8:0000:0000:FEED:0000:0000:1234)。

壓縮規則:

-

前導零壓縮:每個字段前導的0可以省略。

0DB8→DB8,0000→0。 -

連續零壓縮:連續的一個或多個全0字段可以用雙冒號?

::?代替,但整個地址中只能使用一次。

例題:將?2001:0DB8:0000:0000:FEED:0000:0000:1234?壓縮。

答案:2001:DB8::FEED:0:0:1234?或?2001:DB8:0:0:FEED::1234(均正確)。

地址類型

| 類型 | 前綴 | 特點與用途 | 常見示例 |

|---|---|---|---|

| 單播 | 不固定 | 一對一通信 | ? |

| ??全球單播 | 2000::/3 | 相當于IPv4的公網地址,全球可達 | 2001:...、2408:... |

| ??唯一本地 | FC00::/7 | 相當于IPv4的私網地址(如10.0.0.0/8),本地范圍使用 | FD00:... |

| ??鏈路本地 | FE80::/10 | 每個啟用IPv6的接口自動生成,用于同一鏈路鄰居間通信(如NDP),路由器不轉發 | FE80::1?(本地) |

| 組播 | FF00::/8 | 一對多通信,取代IPv4的廣播 | ? |

| ??被請求節點組播地址 | FF02::1:FFXX:XXXX | 特殊組播,由節點的單播或任播地址衍生而來,用于NDP的地址解析和DAD | 格式固定,需掌握 |

| 任播 | 從單播池分配 | 一對一組中最近的一個,DNS根服務器常用 |

2、地址配置

無狀態自動配置 (SLAAC) 和有狀態配置 (DHCPv6)。

無狀態地址自動配置 (SLAAC)

-

過程:主機通過向鏈路發送路由器請求(RS)?報文,路由器回應路由器通告(RA)?報文。RA中包含網絡前綴等信息,主機結合接口ID生成一個全球單播地址。

-

接口ID生成:常用?EUI-64?規則,將48位MAC地址中間插入

FFFE并反轉第七位(U/L位)。 -

特點:不需要DHCP服務器,效率高。

有狀態地址配置 (DHCPv6)

-

過程:與傳統DHCP類似,需要DHCPv6服務器來分配地址和其他信息。

-

如何觸發:路由器發出的RA報文中的特定標志位(M標記和O標記)會指示主機是否使用DHCPv6。

3、配套協議?(NDP)

NDP:鄰居發現協議。

| 功能 | 替代的IPv4協議 | 使用的ICMPv6報文 |

|---|---|---|

| 地址解析 | ARP | 鄰居請求(NS)、鄰居通告(NA) |

| 路由器發現 | 無直接對應 | 路由器請求(RS)、路由器通告(RA) |

| 重復地址檢測(DAD) | 無 | 鄰居請求(NS)、鄰居通告(NA) |

| 鄰居不可達檢測(NUD) | 無 | 鄰居請求(NS)、鄰居通告(NA) |

重復地址檢測(DAD):主機在給自己配置一個地址前,會發送NS消息詢問該地址是否已被占用,這是IPv6的重要安全機制。

4、過渡技術

實現 IPv4 到 IPv6 共存。

雙棧 (Dual Stack):設備同時運行IPv4和IPv6兩套協議棧。基礎方案。

隧道 (Tunneling):將IPv6報文封裝在IPv4報文中,穿越IPv4網絡。

- 常見技術:6to4、ISATAP、IPv4 over IPv6等。

轉換 (Translation):在IPv4和IPv6之間進行協議轉換。

- NAT64:將IPv6報文轉換為IPv4報文。

- DNS64:與NAT64協同工作,合成AAAA記錄和A記錄。

?

擴展:子網掩碼與無類編址(CIDR)

有類編址浪費嚴重,因此誕生了子網掩碼和VLSM(可變長子網掩碼)技術。

子網掩碼:?一串32位的二進制數,由連續的1和連續的0組成。1對應的部分就是網絡號,0對應的部分就是主機號。

例如:255.255.255.0?(二進制11111111.11111111.11111111.00000000)表示前24位是網絡號。

CIDR表示法:?IP地址/網絡位長度,更簡潔。

例如:192.168.1.100/24?等同于?192.168.1.100?掩碼?255.255.255.0。

通過子網劃分,我們可以把一個大的網絡(如一個C類網)劃分成多個更小的子網,充分利用IP地址空間。

?

本期內容到這里就結束啦,歡迎關注,共同期待下期內容~

指路:軟考知識點總結專欄

?

?

)

(網絡層、網段劃分))

和animation(動畫)——CSS)

![vue2遷移到vite[保姆級教程]](http://pic.xiahunao.cn/vue2遷移到vite[保姆級教程])

物理層數據鏈路層)

)