在數字圖像處理領域,形態學操作是一套基于圖像形狀的非線性處理方法,核心是通過結構元素(Kernel)?與圖像進行交互,實現對圖像輪廓、細節的調整與提取。OpenCV 作為主流的計算機視覺庫,提供了豐富的形態學操作 API,本文將從原理到代碼實戰,詳細講解 7 種核心形態學操作(腐蝕、膨脹、開運算、閉運算、梯度運算、頂帽、黑帽),幫助你快速掌握并應用于實際項目。

一、形態學操作基礎:結構元素(Kernel)

在開始所有操作前,必須先理解結構元素(Kernel)?的概念 —— 它是形態學操作的 “工具”,本質是一個指定大小的矩陣(通常為奇數,如 3×3、5×5),矩陣元素值通常為 1(表示參與運算的區域)。

結構元素的大小和形狀直接影響操作效果:

- 大小:3×3 適用于精細處理,5×5 及以上適用于更顯著的形態改變;

- 形狀:除了代碼中常用的 “矩形(np.ones ())”,還有圓形、十字形等(可通過

cv2.getStructuringElement()生成,例如cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5,5))生成 5×5 圓形結構元素)。

代碼中生成 3×3 矩形結構元素的方式:

import numpy as np

kernel = np.ones((3, 3), np.uint8) # 數據類型必須為uint8(無符號8位整數,符合圖像像素0-255的范圍)

二、核心形態學操作實戰

以下所有操作均基于 OpenCV-Python 實現,需提前安裝依賴(pip install opencv-python numpy)。每個操作將從 “原理”“作用”“代碼”“效果分析” 四部分展開,確保你知其然也知其所以然。

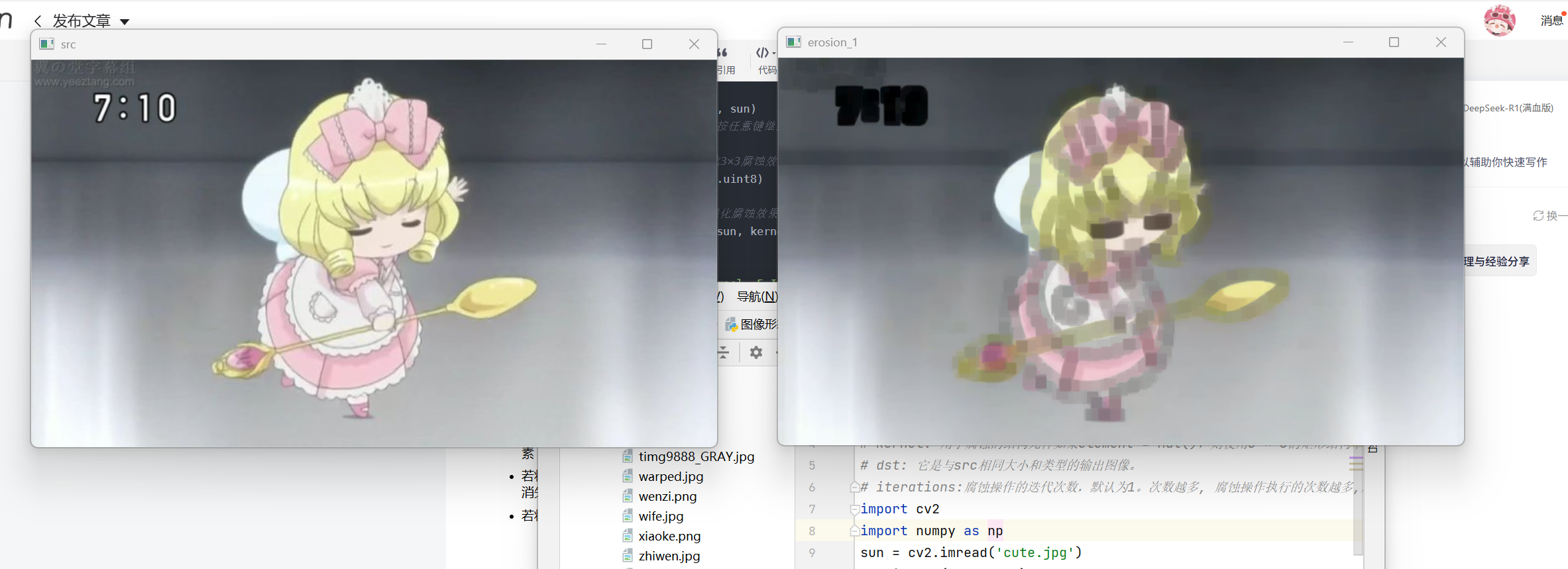

1. 圖像腐蝕(Erosion):“收縮” 前景目標

原理

腐蝕是最基礎的形態學操作之一,核心邏輯是 **“結構元素滑動遍歷圖像,僅當結構元素完全覆蓋前景區域(通常為白色像素)時,中心像素才保留為前景,否則變為背景(通常為黑色像素)”**。可以形象理解為 “用結構元素‘啃食’前景的邊緣,讓前景區域逐漸縮小”。

作用

- 消除圖像中的細小噪聲(噪聲多為孤立的小前景像素,會被結構元素直接 “啃掉”);

- 縮小前景目標尺寸,斷開相鄰目標間的細小連接;

- 突出前景目標中的孔洞(孔洞周圍的前景被腐蝕后,孔洞會更明顯)。

OpenCV API 參數

cv2.erode(src, kernel, dst=None, anchor=None, iterations=1, borderType=None, borderValue=None)

關鍵參數解析:

src:輸入圖像(推薦灰度圖或二值圖,彩色圖會對 RGB 三個通道分別處理,可能導致顏色偏差);kernel:結構元素(決定腐蝕的 “工具大小”);iterations:腐蝕迭代次數(默認 1,次數越多,腐蝕越徹底,前景縮小越明顯);anchor:結構元素的錨點(默認是中心,一般無需修改)。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以love.jpg為例,建議使用前景清晰的圖像)

sun = cv2.imread('love.jpg')

if sun is None: # 避免圖像路徑錯誤導致程序崩潰print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑是否正確!")

else:# 2. 顯示原始圖像cv2.imshow('Original Image', sun)cv2.waitKey(0) # 等待按鍵,按任意鍵繼續(0表示無限等待)# 3. 定義結構元素(5×5矩形,比3×3腐蝕效果更顯著)kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)# 4. 執行腐蝕操作(迭代5次,強化腐蝕效果)erosion_result = cv2.erode(sun, kernel, iterations=5)# 5. 顯示腐蝕結果cv2.imshow('Erosion (5x5 Kernel, 5 Iterations)', erosion_result)cv2.waitKey(0)# 6. 釋放窗口資源(避免內存泄漏)cv2.destroyAllWindows()

效果分析

- 原始圖像中的細線條(如文字邊緣、圖案紋理)會變細甚至斷裂—— 因為邊緣像素被結構元素 “啃食”;

- 若將

iterations從 1 改為 5,前景目標會持續縮小,小的細節(如愛心圖案的尖角)可能完全消失; - 若將

kernel從 5×5 改為 3×3,腐蝕效果會減弱,前景縮小幅度更平緩。

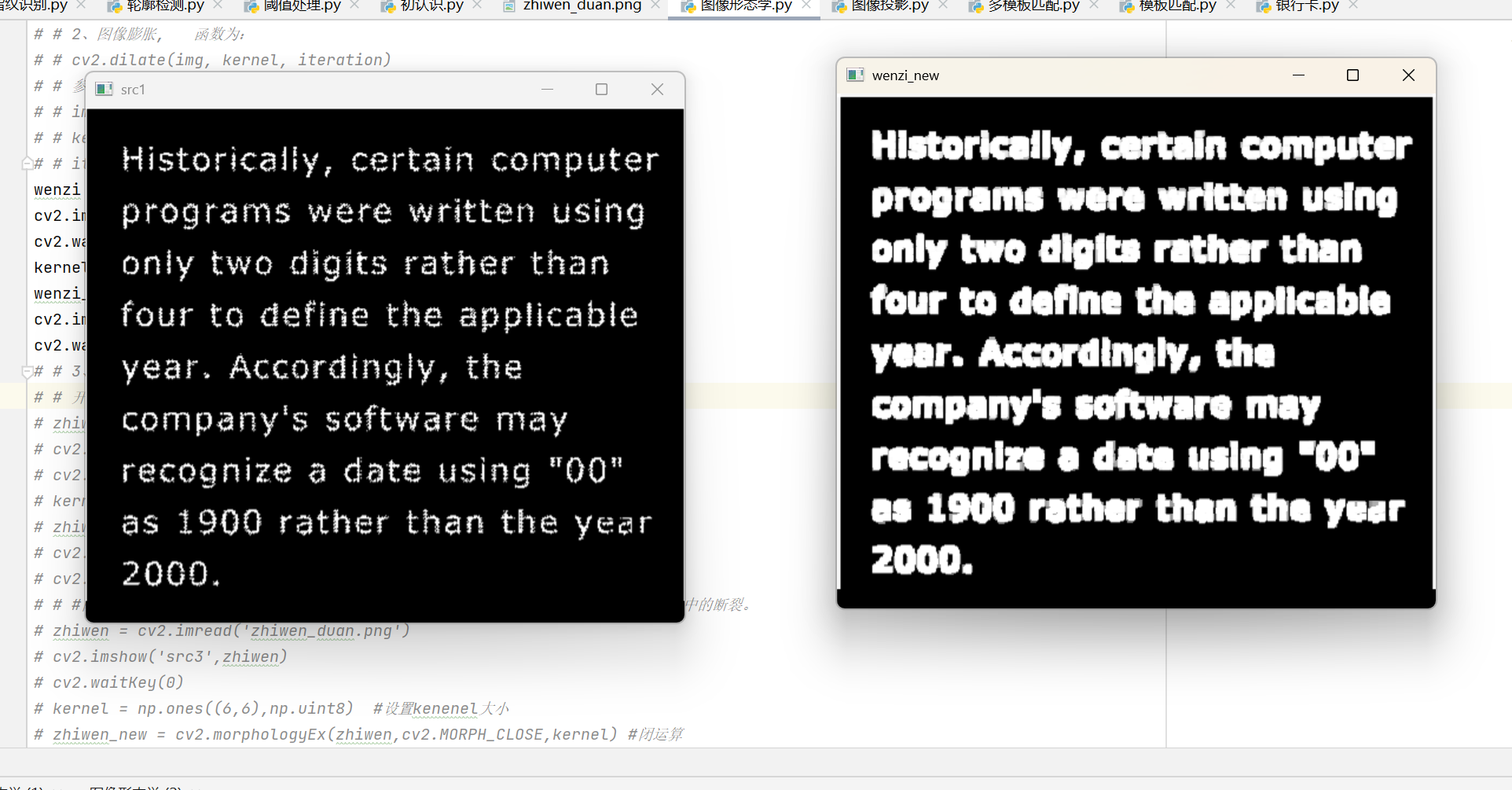

2. 圖像膨脹(Dilation):“擴大” 前景目標

原理

膨脹與腐蝕是 “相反操作”,核心邏輯是 **“結構元素滑動遍歷圖像,只要結構元素與前景區域有任意一點重疊,中心像素就保留為前景”**。可以理解為 “用結構元素‘擴張’前景的邊緣,讓前景區域逐漸擴大”。

作用

- 填補前景目標中的細小孔洞(孔洞邊緣的前景被擴張后,會逐漸覆蓋孔洞);

- 連接相鄰的細小前景區域(原本斷開的前景,擴張后會拼接在一起);

- 增強前景目標的輪廓(但會導致邊緣模糊,因為擴張會 “拉寬” 邊緣)。

OpenCV API 參數

cv2.dilate(src, kernel, dst=None, anchor=None, iterations=1, borderType=None, borderValue=None)

參數與cv2.erode()完全一致,核心差異是操作邏輯相反(一個收縮,一個擴張)。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以文字圖像wenzi.png為例,文字易受膨脹影響)

wenzi = cv2.imread('wenzi.png')

if wenzi is None:print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑!")

else:# 2. 顯示原始圖像cv2.imshow('Original Text Image', wenzi)cv2.waitKey(0)# 3. 定義結構元素(3×3矩形,適合精細膨脹)kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)# 4. 執行膨脹操作(迭代2次,避免文字過度粘連)dilate_result = cv2.dilate(wenzi, kernel, iterations=2)# 5. 顯示膨脹結果cv2.imshow('Dilation (3x3 Kernel, 2 Iterations)', dilate_result)cv2.waitKey(0)# 6. 釋放窗口cv2.destroyAllWindows()

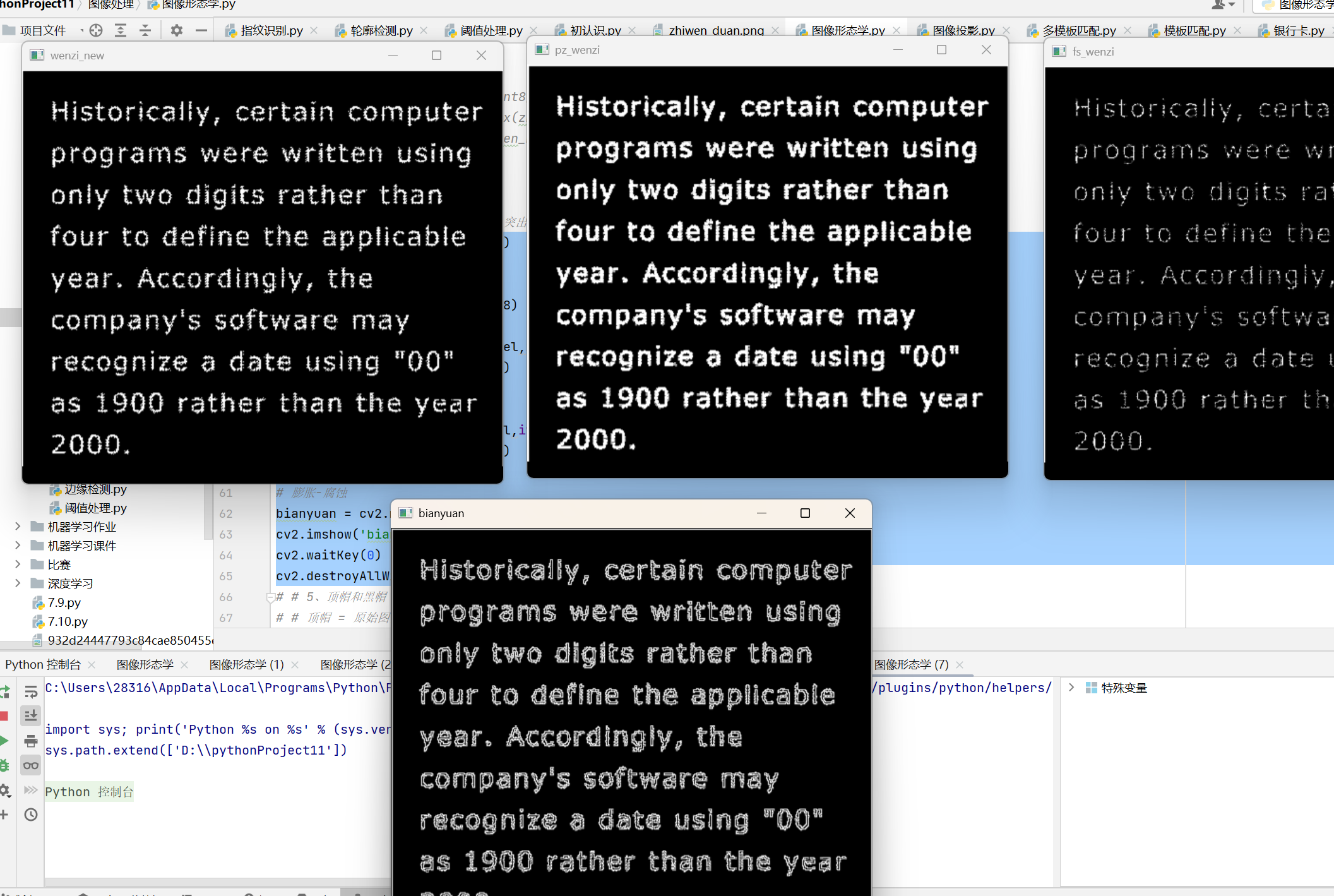

效果分析

- 文字圖像經過膨脹后,文字會變粗—— 文字邊緣的像素被結構元素 “擴張”;

- 若

iterations改為 10,文字會嚴重粘連,單個字符無法區分(如 “你好” 可能變成一個黑色塊); - 若輸入圖像是二值圖(黑底白字),膨脹后文字的 “鋸齒邊緣” 會更明顯,因為擴張會放大邊緣的不規則性。

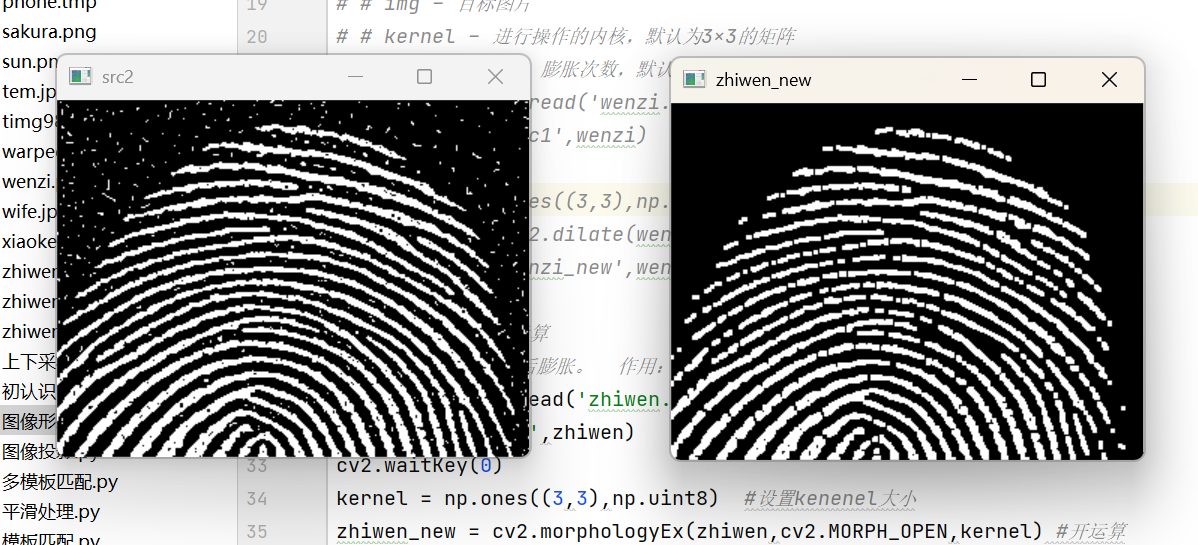

3. 開運算(Opening):先腐蝕后膨脹,消除 “小亮點”

原理

開運算 =?腐蝕操作 + 膨脹操作(先對原始圖像做腐蝕,再對腐蝕結果做膨脹)。

核心邏輯:先用腐蝕 “去掉” 小的前景噪聲(小亮點),再用膨脹 “恢復” 前景目標的原始大小(因為腐蝕縮小的前景,膨脹可以補回來,但被腐蝕掉的噪聲無法恢復)。

作用

- 平滑前景目標的輪廓(消除細小的突出物,如 “毛刺”);

- 斷開前景目標間的細小連接(如兩個相鄰的圓形,中間有細線條連接,開運算會斷開線條);

- 消除圖像中的 “小亮點” 噪聲(前景噪聲),且不改變大前景目標的形狀和大小。

OpenCV API 參數

OpenCV 提供統一的形態學運算函數cv2.morphologyEx(),通過op參數指定操作類型:

cv2.morphologyEx(src, op, kernel, dst=None, anchor=None, iterations=1, borderType=None, borderValue=None)

op=cv2.MORPH_OPEN:指定為開運算;- 其他參數與

cv2.erode()一致,iterations表示 “腐蝕 + 膨脹” 的總次數(默認 1,即 1 次腐蝕 + 1 次膨脹)。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以指紋圖像zhiwen.png為例,指紋易有細小噪聲)

zhiwen = cv2.imread('zhiwen.png')

if zhiwen is None:print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑!")

else:# 2. 顯示原始圖像(可見指紋上有細小亮點噪聲)cv2.imshow('Original Fingerprint', zhiwen)cv2.waitKey(0)# 3. 定義結構元素(3×3矩形,適合精細去噪)kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)# 4. 執行開運算(1次腐蝕+1次膨脹)opening_result = cv2.morphologyEx(zhiwen, cv2.MORPH_OPEN, kernel)# 5. 顯示開運算結果cv2.imshow('Opening (3x3 Kernel)', opening_result)cv2.waitKey(0)# 6. 釋放窗口cv2.destroyAllWindows()

效果分析

- 原始指紋圖像中的 “小亮點” 噪聲會完全消失—— 因為腐蝕先去掉了噪聲,膨脹只恢復了指紋的主體紋理;

- 開運算后,指紋的整體形狀和大小基本不變—— 膨脹補償了腐蝕造成的前景縮小;

- 若結構元素改為 5×5,開運算會消除更大的亮點,但可能導致指紋的細紋理(如小分支)被誤刪。

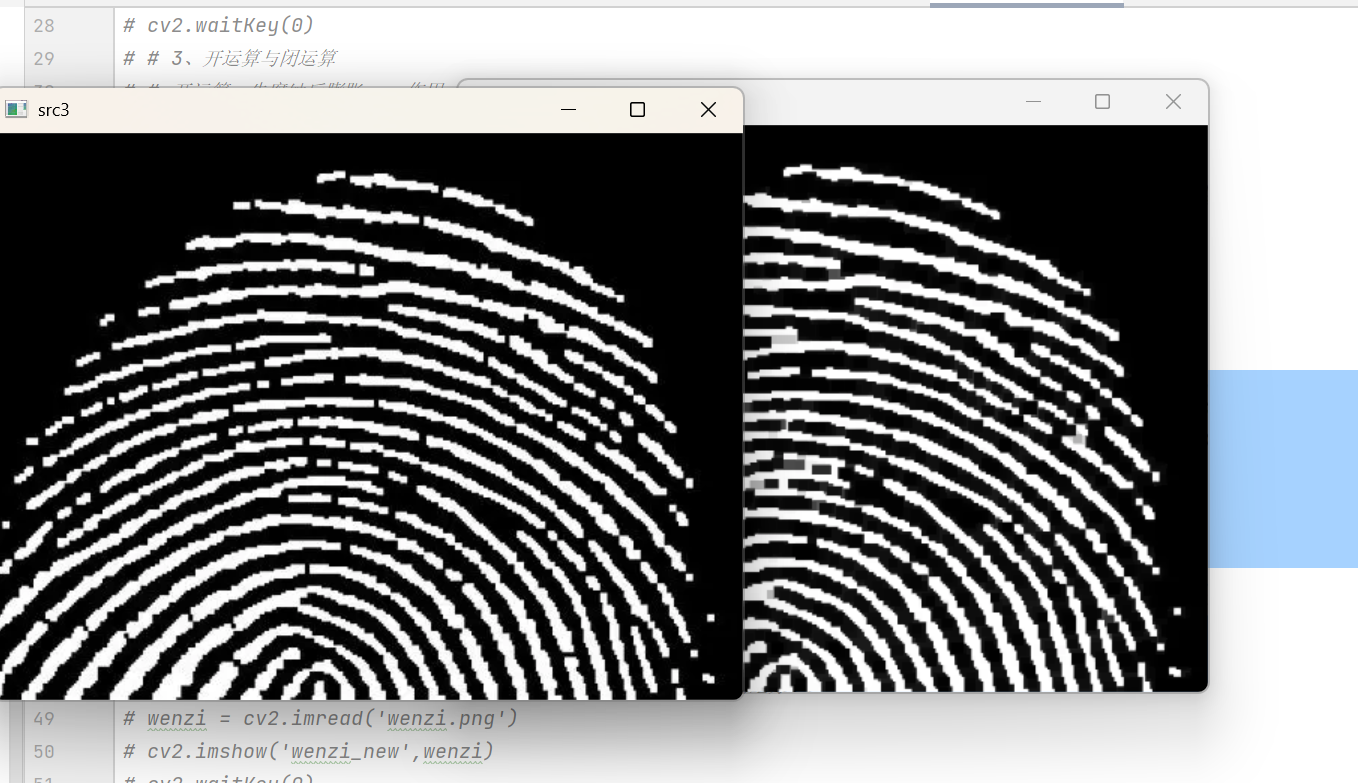

4. 閉運算(Closing):先膨脹后腐蝕,填補 “小黑洞”

原理

閉運算 =?膨脹操作 + 腐蝕操作(先對原始圖像做膨脹,再對膨脹結果做腐蝕)。

核心邏輯:先用膨脹 “填補” 前景中的小孔洞(小黑洞),再用腐蝕 “恢復” 前景目標的原始大小(膨脹擴大的前景,腐蝕可以縮回來,但被填補的孔洞無法恢復)。

作用

- 彌合前景目標中的細小孔洞(如圓形前景中的小黑點,閉運算會填補黑點);

- 連接前景目標間的細小間斷(如指紋中的斷裂線條,閉運算會連接線條);

- 消除圖像中的 “小黑洞” 噪聲(背景噪聲),且不改變大前景目標的形狀。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以有間斷的指紋圖像zhiwen_duan.png為例)

zhiwen = cv2.imread('zhiwen_duan.png')

if zhiwen is None:print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑!")

else:# 2. 顯示原始圖像(可見指紋有細小間斷和孔洞)cv2.imshow('Original Broken Fingerprint', zhiwen)cv2.waitKey(0)# 3. 定義結構元素(6×6矩形,比3×3更適合填補較大孔洞)kernel = np.ones((6, 6), np.uint8)# 4. 執行閉運算(1次膨脹+1次腐蝕)closing_result = cv2.morphologyEx(zhiwen, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)# 5. 顯示閉運算結果cv2.imshow('Closing (6x6 Kernel)', closing_result)cv2.waitKey(0)# 6. 釋放窗口cv2.destroyAllWindows()

效果分析

- 指紋中的細小間斷和孔洞會被填補—— 膨脹先擴大前景,覆蓋孔洞和間斷,腐蝕再縮回到原始大小;

- 為什么用 6×6 的結構元素?因為結構元素越大,能填補的孔洞 / 連接的間斷越寬,3×3 結構元素可能無法覆蓋較大的孔洞;

- 若

iterations改為 2,閉運算會重復 2 次膨脹 + 2 次腐蝕,填補效果更強,但可能導致前景目標邊緣過度平滑。

5. 梯度運算(Morphological Gradient):提取前景邊緣

原理

梯度運算 =?膨脹結果 - 腐蝕結果。

核心邏輯:膨脹會擴大前景,腐蝕會縮小前景,兩者的像素值差值,恰好對應前景目標的 “邊緣區域”—— 因為邊緣是 “膨脹新增的像素” 與 “腐蝕丟失的像素” 的交集,主體區域則會被抵消(膨脹和腐蝕的主體區域像素值相同,差值為 0)。

作用

- 突出顯示圖像中強度變化劇烈的區域(即邊緣);

- 用于目標輪廓提取(如文字邊緣、物體輪廓),是后續圖像分割、特征識別的基礎;

- 相比 Canny 邊緣檢測,梯度運算更簡單,且能保留更完整的輪廓(但抗噪聲能力較弱)。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以文字圖像wenzi.png為例,文字邊緣清晰)

wenzi = cv2.imread('wenzi.png')

if wenzi is None:print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑!")

else:# 2. 顯示原始圖像cv2.imshow('Original Text Image', wenzi)cv2.waitKey(0)# 3. 定義結構元素(2×2矩形,邊緣提取更精細)kernel = np.ones((2, 2), np.uint8)# 4. 分別執行膨脹和腐蝕(驗證梯度的來源)dilate_wenzi = cv2.dilate(wenzi, kernel, iterations=1)erode_wenzi = cv2.erode(wenzi, kernel, iterations=1)cv2.imshow('Dilation Result', dilate_wenzi) # 文字擴大cv2.waitKey(0)cv2.imshow('Erosion Result', erode_wenzi) # 文字縮小cv2.waitKey(0)# 5. 執行梯度運算(直接用morphologyEx,無需手動計算差值)gradient_result = cv2.morphologyEx(wenzi, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)# 6. 顯示梯度結果(文字邊緣被突出,主體為黑色)cv2.imshow('Morphological Gradient (Edge)', gradient_result)cv2.waitKey(0)# 7. 釋放窗口cv2.destroyAllWindows()

效果分析

- 梯度結果中,文字的主體部分消失(變為黑色),只保留了文字的邊緣(變為白色)—— 因為主體區域的膨脹和腐蝕像素值相同,差值為 0;

- 結構元素越大,邊緣越寬—— 因為膨脹和腐蝕的差異更大,邊緣區域的像素更多;

- 若輸入圖像是彩色圖,梯度結果會顯示彩色邊緣(因為 RGB 三個通道分別計算梯度后合并)。

6. 頂帽(Top Hat):提取 “比周圍亮的小區域”

原理

頂帽 =?原始圖像 - 開運算結果。

核心邏輯:開運算會消除 “小亮點”(前景噪聲),并平滑前景輪廓。原始圖像減去開運算結果后,剩下的部分就是 “被開運算去掉的內容”—— 即 “比周圍背景亮的小區域”(如暗背景中的亮噪聲、前景的細小突出物)。

作用

- 提取圖像中的亮噪聲(如黑底白字圖像中的小白點、夜景中的燈光亮點);

- 增強暗背景下的亮細節(如醫學圖像中暗組織里的亮細胞);

- 校正光照不均勻的圖像(若圖像局部偏暗,頂帽可突出該區域的亮細節)。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以sun.png為例,假設圖像有暗背景和亮噪聲)

sun = cv2.imread('sun.png')

if sun is None:print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑!")

else:# 2. 顯示原始圖像cv2.imshow('Original Image', sun)cv2.waitKey(0)# 3. 定義結構元素(2×2矩形,適合提取細小亮噪聲)kernel = np.ones((2, 2), np.uint8)# 4. 先執行開運算(驗證頂帽的來源)open_sun = cv2.morphologyEx(sun, cv2.MORPH_OPEN, kernel)cv2.imshow('Opening Result', open_sun) # 亮噪聲已被消除cv2.waitKey(0)# 5. 執行頂帽運算tophat_result = cv2.morphologyEx(sun, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)# 6. 顯示頂帽結果(亮噪聲被突出,背景為黑色)cv2.imshow('Top Hat (Bright Noise)', tophat_result)cv2.waitKey(0)# 7. 釋放窗口cv2.destroyAllWindows()

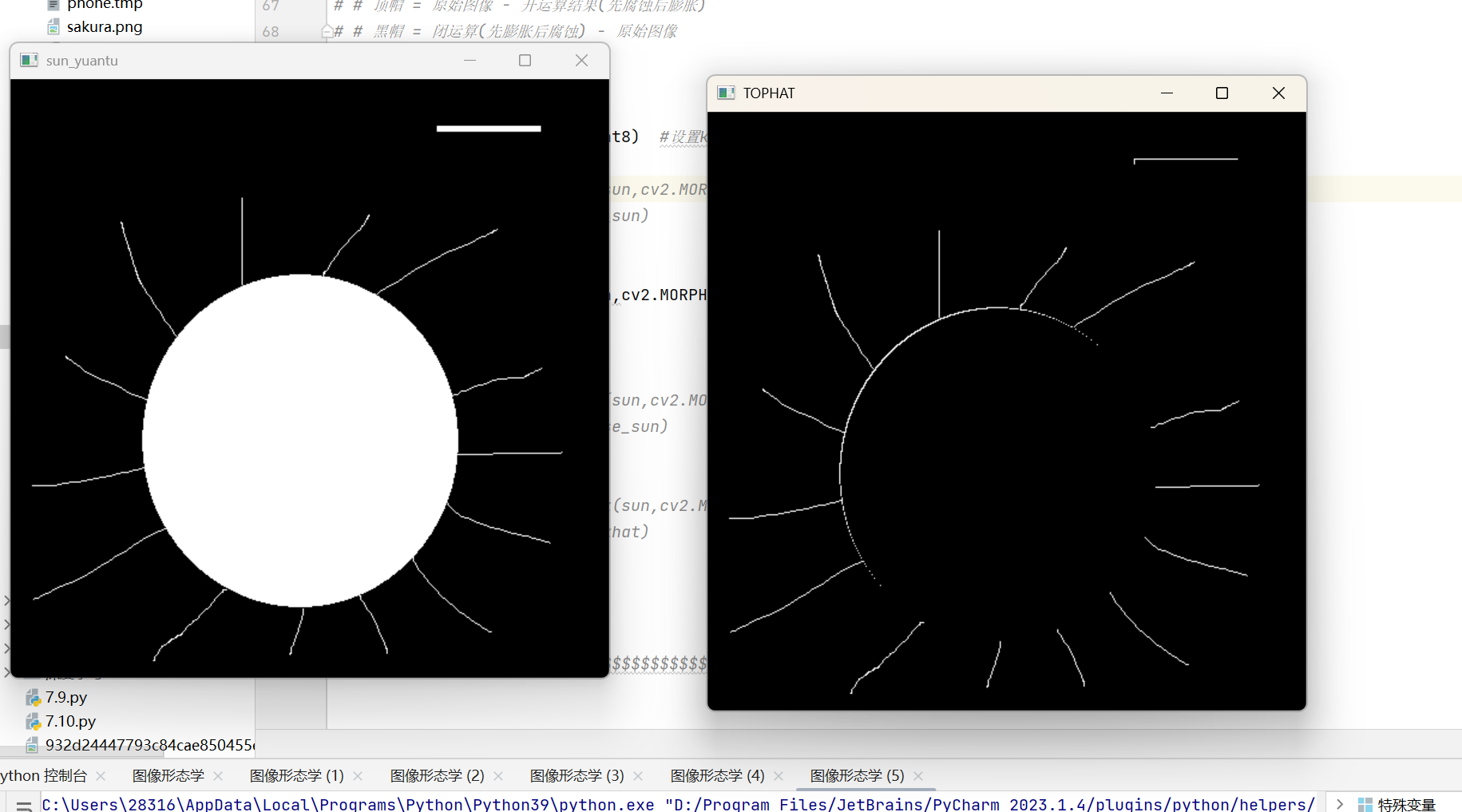

效果分析

- 頂帽結果中,主要顯示的是原始圖像中的亮噪聲—— 因為開運算消除了這些噪聲,原始圖像與開運算結果的差值就是噪聲;

- 若原始圖像沒有亮噪聲,頂帽結果會接近全黑—— 原始圖像與開運算結果幾乎一致,差值很小;

- 若結構元素改為 5×5,頂帽會提取更大的亮區域(如小的亮前景目標),而非細小噪聲。

7. 黑帽(Black Hat):提取 “比周圍暗的小區域”

原理

黑帽 =?閉運算結果 - 原始圖像。

核心邏輯:閉運算會填補 “小黑洞”(背景噪聲),并平滑前景輪廓。閉運算結果減去原始圖像后,剩下的部分就是 “被閉運算填補的內容”—— 即 “比周圍背景暗的小區域”(如亮背景中的暗噪聲、前景的細小孔洞)。

作用

- 提取圖像中的暗噪聲(如白底黑字圖像中的小黑點、白紙中的墨點);

- 增強亮背景下的暗細節(如 X 光圖像中亮骨骼里的暗裂紋);

- 突出前景目標中的孔洞(如零件圖像中的小孔、織物圖像中的紗線間隙)。

實戰代碼

import cv2

import numpy as np# 1. 讀取圖像(以sun.png為例,假設圖像有亮背景和暗噪聲)

sun = cv2.imread('sun.png')

if sun is None:print("圖像讀取失敗,請檢查文件路徑!")

else:# 2. 顯示原始圖像cv2.imshow('Original Image', sun)cv2.waitKey(0)# 3. 定義結構元素(2×2矩形,適合提取細小暗噪聲)kernel = np.ones((2, 2), np.uint8)# 4. 先執行閉運算(驗證黑帽的來源)close_sun = cv2.morphologyEx(sun, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)cv2.imshow('Closing Result', close_sun) # 暗噪聲已被填補cv2.waitKey(0)# 5. 執行黑帽運算blackhat_result = cv2.morphologyEx(sun, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)# 6. 顯示黑帽結果(暗噪聲被突出,背景為黑色)cv2.imshow('Black Hat (Dark Noise)', blackhat_result)cv2.waitKey(0)# 7. 釋放窗口cv2.destroyAllWindows()

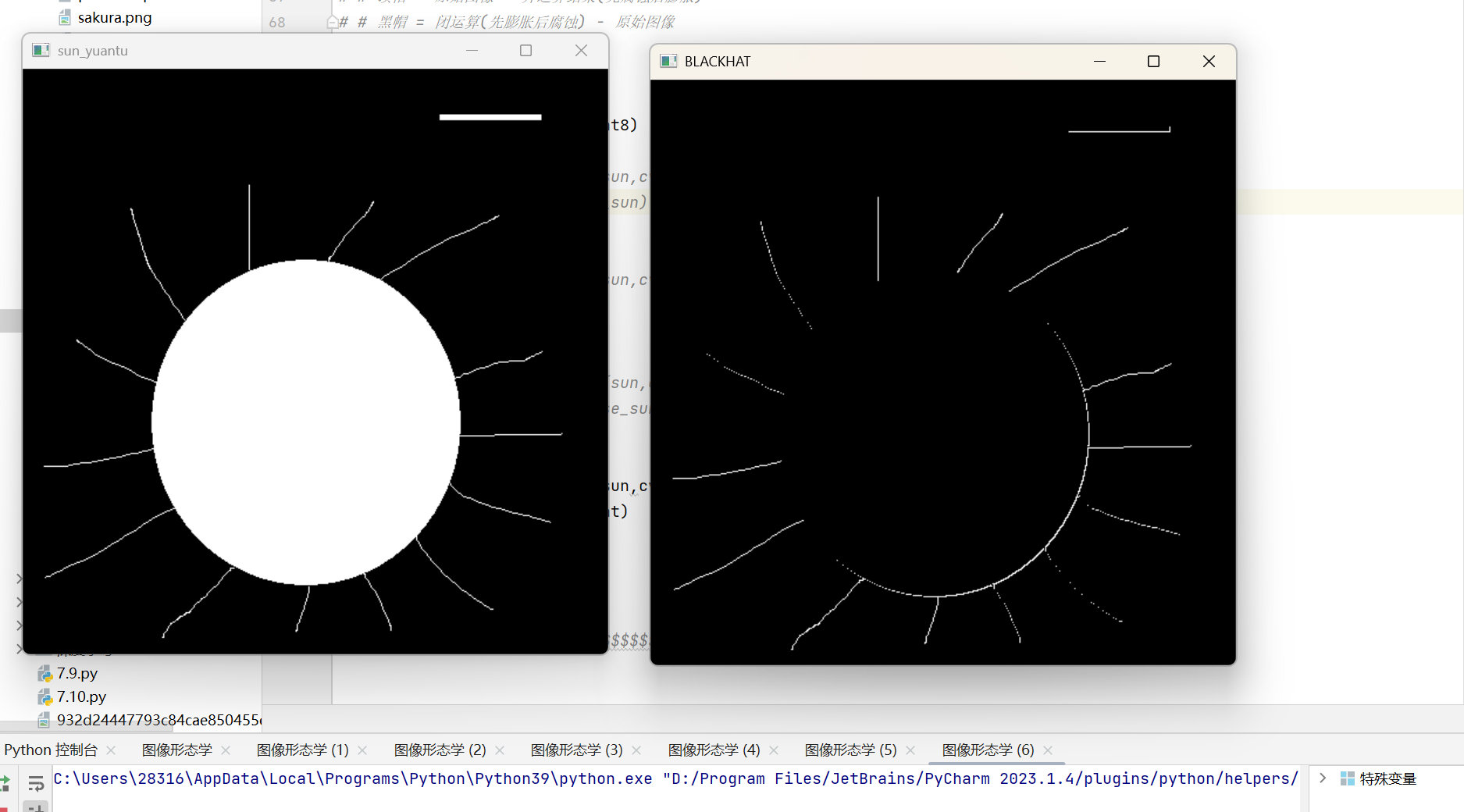

效果分析

- 黑帽結果中,主要顯示的是原始圖像中的暗噪聲—— 因為閉運算填補了這些噪聲,閉運算結果與原始圖像的差值就是噪聲;

- 若原始圖像沒有暗噪聲,黑帽結果會接近全黑—— 閉運算結果與原始圖像幾乎一致,差值很小;

- 頂帽與黑帽的核心區別:頂帽提取 “亮小區域”,黑帽提取 “暗小區域”,兩者互為補充,常用于圖像噪聲的全面檢測。

三、總結:7 種形態學操作對比與應用場景

為了方便大家快速選型,下表整理了 7 種操作的核心邏輯、作用及典型應用場景:

| 操作名稱 | 核心邏輯 | 核心作用 | 典型應用場景 |

|---|---|---|---|

| 腐蝕(Erosion) | 結構元素啃食前景邊緣 | 縮小前景、去亮噪聲、斷連接 | 指紋去噪、文字細化 |

| 膨脹(Dilation) | 結構元素擴張前景邊緣 | 擴大前景、補暗孔洞、連間斷 | 文字加粗、孔洞填補 |

| 開運算(Opening) | 腐蝕 + 膨脹 | 去亮噪聲、平滑輪廓、斷連接 | 車牌去噪、遙感圖像小亮點消除 |

| 閉運算(Closing) | 膨脹 + 腐蝕 | 補暗孔洞、平滑輪廓、連間斷 | 零件圖像孔洞填補、指紋斷紋連接 |

| 梯度運算 | 膨脹結果 - 腐蝕結果 | 提取前景邊緣、輪廓檢測 | 物體輪廓提取、圖像分割預處理 |

| 頂帽(Top Hat) | 原始圖像 - 開運算結果 | 提取亮小區域、增強暗背景亮細節 | 夜景燈光檢測、醫學圖像亮細胞提取 |

| 黑帽(Black Hat) | 閉運算結果 - 原始圖像 | 提取暗小區域、增強亮背景暗細節 | 白紙墨點檢測、X 光圖像裂紋識別 |

四、常見問題與注意事項

圖像讀取失敗怎么辦?

檢查文件路徑是否正確(絕對路徑如C:/images/love.jpg,相對路徑需確保圖像與代碼在同一文件夾),同時檢查圖像格式是否支持(OpenCV 支持 JPG、PNG、BMP 等)。結構元素如何選擇?

- 精細處理選 3×3/2×2,顯著處理選 5×5 及以上;

- 處理圓形目標用圓形結構元素(

cv2.MORPH_ELLIPSE),處理線性目標用十字形結構元素(cv2.MORPH_CROSS)。

迭代次數越多越好嗎?

不是。迭代次數過多會導致前景目標嚴重變形(如腐蝕過度導致前景消失,膨脹過度導致前景粘連),建議從 1 開始逐步調整,觀察效果。彩色圖與灰度圖哪個更適合形態學操作?

優先用灰度圖或二值圖。彩色圖會對每個通道分別處理,可能導致顏色失真,且運算速度更慢;若必須用彩色圖,建議先轉灰度圖(cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2GRAY))。

通過本文的講解,相信你已經掌握了 OpenCV 形態學操作的核心原理與實戰技巧。建議結合實際圖像(如自己拍攝的文字、指紋、零件圖)反復測試,感受結構元素、迭代次數對結果的影響,逐步積累實戰經驗!

)

: invalid multibyte string 9)

文件 IO 和標準 IO)

)

)