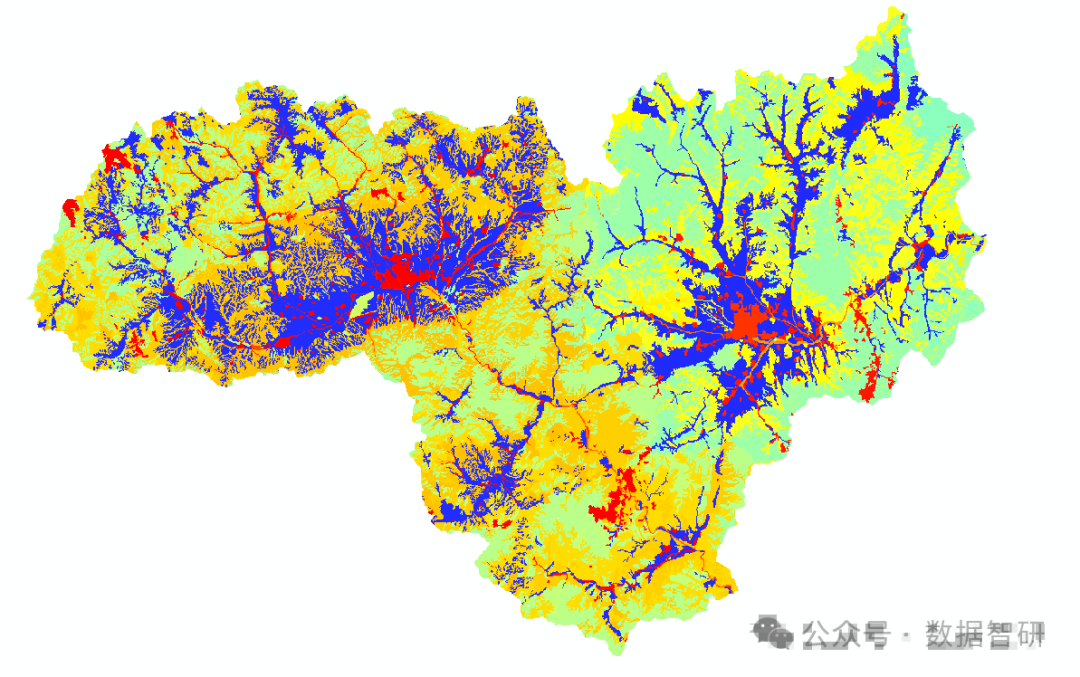

而今天要說明數據就是大清河(大慶河)流域上游土地利用。

數據介紹

大清河,又稱大慶河,作為海河流域的重要支流,其流域上游地區不僅是區域水資源調控的關鍵節點,更是生態保護與經濟發展的重要載體。以下從地理概況、自然特征、生態環境及社會經濟價值等多維度,對該流域上游地區進行系統解析,并聚焦土地利用數據特征,為相關研究與規劃提供參考。

一、地理與區域概況

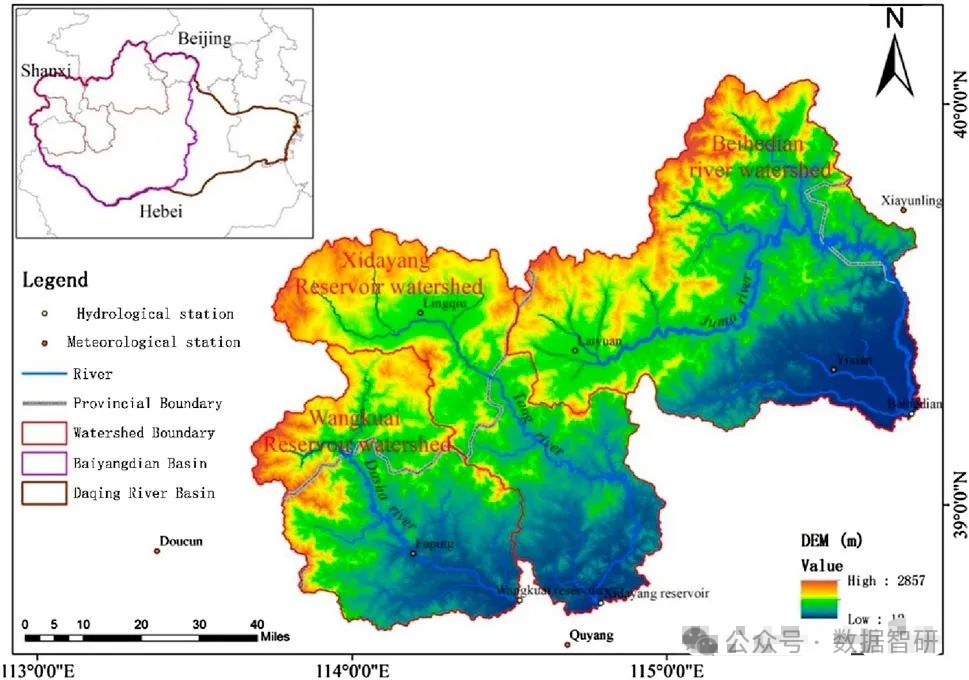

研究區定位與范圍

大清河上游研究區核心位于流域西部上游山區,涵蓋北河店站、西大窯水庫站和望快水庫站三大水文監測節點,地理坐標介于東經 113°39′–115°48′、北緯 38°39′–40°03′之間,總面積達 15,028 平方公里。從宏觀區位看,整個大清河流域地處海河流域中部,西起太行山區,東至渤海灣,北接永定河,南臨子牙河,發源于太行山與恒山南麓,流經山西、河北、北京、天津四省(市),是連接京津冀晉的重要水系紐帶。

地形與空間格局

研究區地形呈現顯著的 “西北高、東南低” 態勢,平均海拔 868.42 米,最高點達 2,857 米,形成了從高山到丘陵再向平原過渡的階梯狀地貌。這種地形格局不僅決定了流域內水流的總體走向 —— 由西北向東南匯集,更深刻影響了氣候、植被及土地利用的空間分異:高海拔山區以林地、草地為主,低山丘陵區多分布耕地與灌叢,而山麓過渡帶則因地勢平緩,成為人類活動(如村落、農田)的集中區域。

從全流域尺度看,地貌可明確劃分為山區和平原兩大類:山區進一步細分為中山區(海拔 1000 米以上,巖石裸露率高)、低山區(海拔 500-1000 米,坡度較緩)及丘陵(海拔 500 米以下,土層相對深厚);平原區則集中在流域下游,與山區形成鮮明的地形對比,為農業發展與城鎮建設提供了基礎。

二、氣候與水文特征

氣候類型與季節節律

研究區屬溫帶半干旱大陸性季風氣候,四季分明且雨熱同期,這種氣候特征對流域水文循環和土地利用具有直接影響:

- 春季

:降水稀少(僅占全年 10%-15%),濕度低,多大風,易引發土壤干旱,對春耕作物構成挑戰;

- 夏季

:受東南季風影響,炎熱多雨,降水量占全年 60%-70%,且多以暴雨形式出現,是洪水高發期;

- 秋季

:晴朗少雨,氣溫適中,晝夜溫差大,利于作物成熟;

- 冬季

:寒冷干燥,降水以降雪為主,僅占全年 5% 左右,河流進入枯水期。

流域年平均降水量為 533 毫米,而年平均潛在蒸散發量(PET)達 817 毫米,蒸發量顯著大于降水量,加劇了區域水資源的緊張態勢。此外,降雨量年際波動劇烈,最大年降水量可達最小年的 3-4 倍,這種不穩定性是導致干旱與洪澇交替發生的重要原因。

水文與水系特征

大清河全長 448 千米,流域總面積 43060 平方千米,多年平均徑流量為 22.3 億立方米(相當于 89 個西湖的蓄水量),平均徑流深 71.5 毫米,水資源總量在海河流域各支流中處于中等水平。

水系構成呈現 “南北分異、湖淀串聯” 的特點:

- 上游支流

:以白溝河(北支)和趙王河(南支)為兩大主干。北支白溝河水系涵蓋南拒馬河、北拒馬河、小清河、琉璃河等,水流湍急,沖刷作用強;南支趙王河水系包括瀑河、漕河、府河、唐河、潴龍河等,流域內農業開發程度高,徑流受灌溉影響顯著。

- 中游湖泊

:以白洋淀為核心,串聯東淀、文安洼等洼淀。其中白洋淀由 143 個淀泊、3700 多條溝壕組成,總面積達 366 平方公里(豐水期),是華北平原最大的常年積水淡水淀泊,兼具調蓄洪水、凈化水質、維持生物多樣性等多重生態功能。

- 下游河道

:東淀以下分為兩支入海 —— 經獨流減河直接注入渤海,或通過海河干流入海,形成了 “上蓄下排” 的防洪排澇格局。

水文動態受氣候與地形共同影響:夏季降水集中導致河流水位快速上漲,易引發山洪或流域性洪水;冬季降水稀少,水位降至全年最低,部分支流甚至出現斷流。此外,上游山區植被覆蓋率較低(約 40%-50%),加之歷史上過度開墾、礦產開采等人類活動,導致河流含沙量較高,年均輸沙量約 1200 萬噸,對水庫淤積和河道整治構成長期壓力。

三、生態環境與生物多樣性

植被與植物資源

流域上游植被以溫帶落葉闊葉林為主,鄉土樹種占絕對優勢,包括楊樹、柳樹、椿樹、榆樹、槐樹等,這些樹種具有耐旱、耐貧瘠的特點,適應了區域半干旱的氣候條件。在河岸帶(河流兩側 50 米范圍內),植物多樣性更為豐富,共記錄到 70 種植物,分屬 34 科 59 屬,既有蘆葦、香蒲等水生植物,也有酸棗、荊條等耐旱灌叢,形成了從水生到陸生的過渡植被帶,對固土保水、凈化水質具有重要作用。

魚類與野生動物

大清河水系孕育了豐富的魚類資源,共統計到 85 種魚類,隸屬于 10 目 20 科 64 屬,其中包括國家二級重點保護野生動物黃線薄鰍和多鱗白甲魚。黃線薄鰍主要棲息于上游山區清澈溪流的礫石縫隙中,對水質要求極高;多鱗白甲魚則適應了山區急流環境,肉質細嫩,兼具生態與經濟價值。此外,流域內還分布有野鴨、水鳥等濕地鳥類,白洋淀等湖淀區域更是成為候鳥遷徙的重要停歇地。

四、經濟社會價值與土地利用數據

多元功能與區域貢獻

- 農業灌溉

:流域平原區(如白洋淀周邊)是華北重要的糧食生產基地,主要種植小麥、玉米、棉花等作物,大清河及其支流通過水庫、灌渠系統,為約 300 萬畝耕地提供灌溉水源,保障了區域糧食安全。

- 航運遺產與現狀

:歷史上,大清河曾是連接京津冀的黃金水道,商船可從天津直達保定,促進了沿岸碼頭(如新鎮、雄縣)的興起;如今,受水資源減少和橋梁阻隔影響,僅部分河段(如白洋淀內部)保留旅游航運功能,年接待游客超百萬人次。

- 旅游資源富集

:自然景觀方面,擁有白洋淀(5A 級景區)、小五臺山國家級自然保護區(華北最高峰所在地)等;人文景觀則包括古渡口遺址、明清橋梁碑刻等,形成了 “山水 + 人文” 的旅游特色,2023 年相關旅游收入占流域內部分縣市 GDP 的 10%-15%。

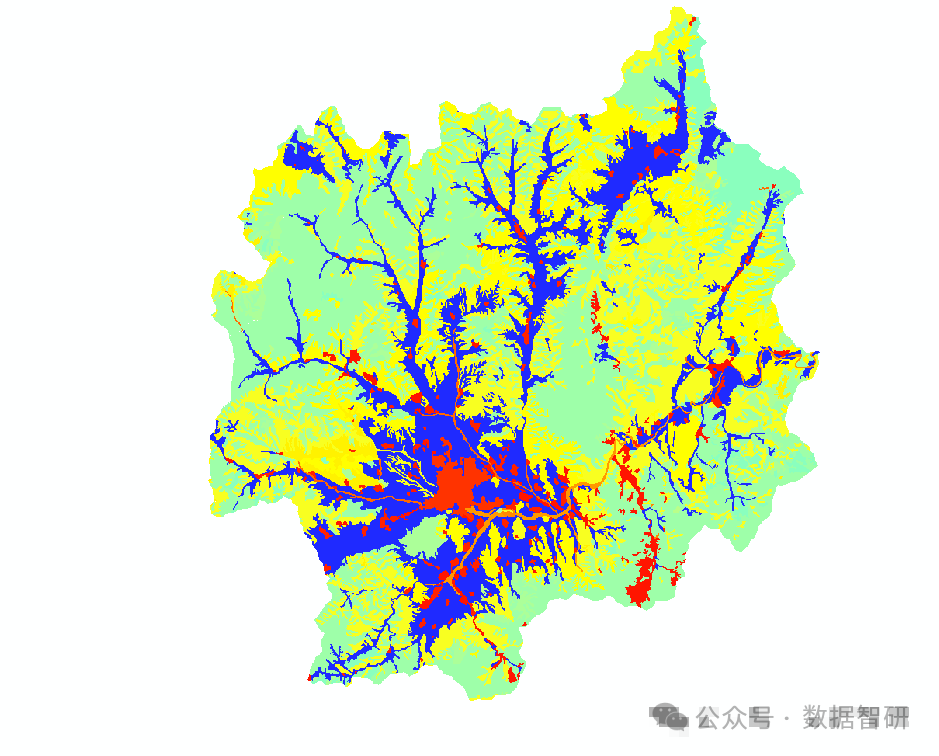

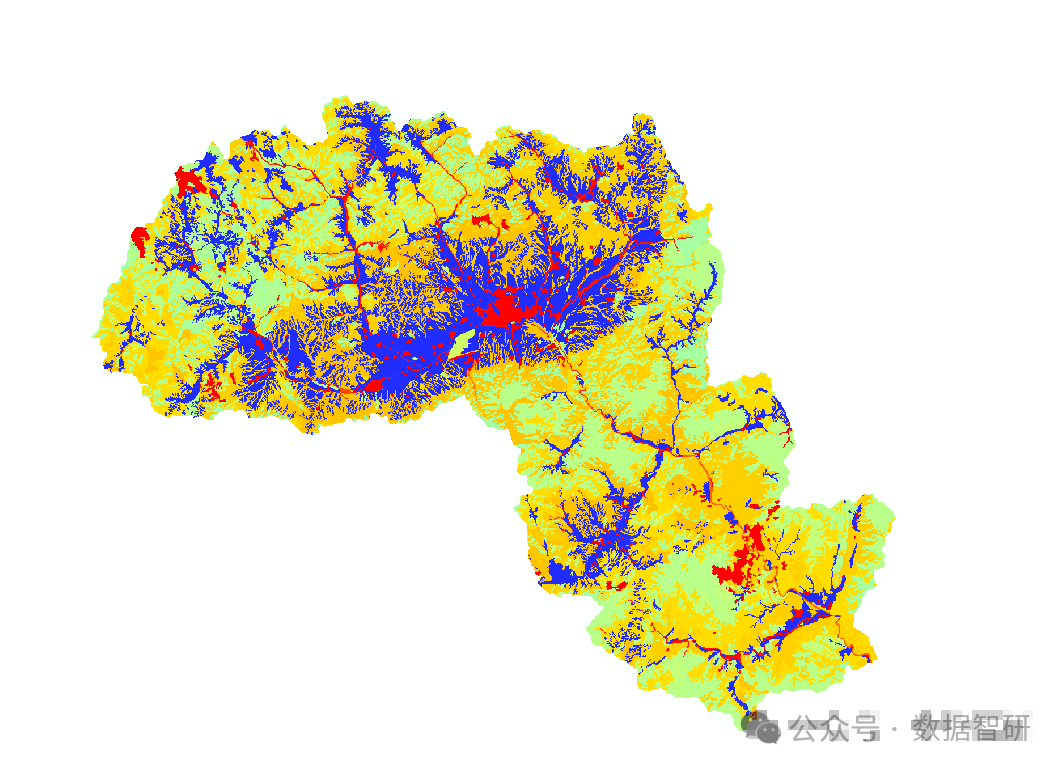

土地利用數據特征

大清河(大慶河)流域上游土地利用數據以 adf 格式存儲,這是一種適用于地理信息系統(GIS)的矢量數據格式,可直接通過 ArcGIS、QGIS 等軟件打開分析。數據涵蓋了耕地、林地、草地、建設用地、水域等土地利用類型的空間分布,精度達 30 米 ×30 米,能清晰反映上游山區 “林地占比高、耕地集中于河谷” 的土地利用格局 —— 據初步分析,上游山區林地占比約 55%,草地占 20%,耕地占 15%,建設用地不足 5%,這種分布既體現了自然條件的約束,也反映了人類活動的適度干預。

這些數據為研究土地利用變化對徑流、水土流失的影響,以及制定生態保護紅線、耕地保護規劃提供了基礎支撐,是流域綜合治理與可持續發展的重要決策依據。

結語

大清河(大慶河)流域上游地區是自然與人文交織的復雜系統,其地形、氣候、水系共同塑造了獨特的生態環境,而土地利用作為人類活動與自然系統互動的直接體現,對流域功能的維系至關重要。未來,通過精準的土地利用規劃與生態保護措施,有望實現該區域生態保護與經濟發展的協同共進。

注:本文中的數據和指標僅為示例,實際數據請參考最新發布的大清河(大慶河)流域上游土地利用。

數據說明

1、數據來源網絡收集

2、本資源僅用作為學習用途,不能用于商業通途

3、大清河(大慶河)流域上游土地利用。數據為adf格式。請自行斟酌使用。

數據獲取方式

點擊關注后臺咨詢

)

進程、線程)

文本預處理:NLP 版 “給數據洗澡” 指南)