一、平面鏡的反射規律

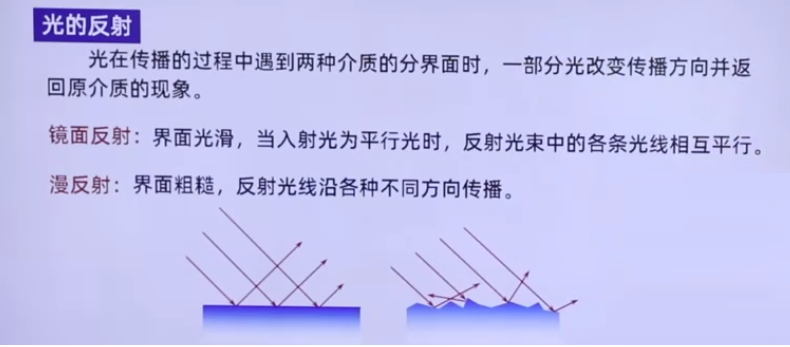

平面鏡的反射遵循鏡面反射定律,即光線在光滑表面(反射面平整度遠大于波長)發生反射時,滿足以下條件:

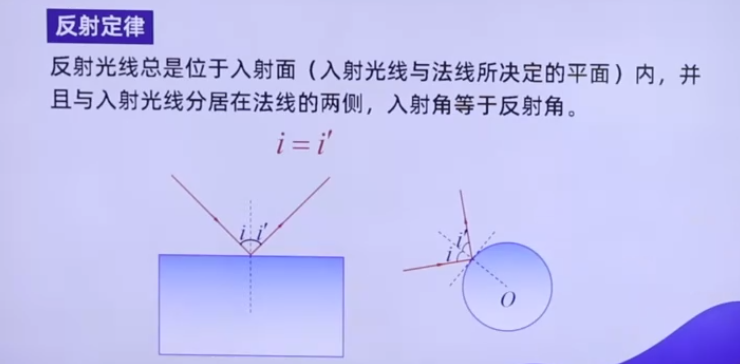

- 反射光線、入射光線與法線共面:反射光線、入射光線和法線(垂直于反射面的直線)位于同一平面內。

- 反射光線與入射光線分居法線兩側:反射光線和入射光線分別位于法線的兩側。

- 反射角等于入射角:反射光線與法線的夾角(反射角)等于入射光線與法線的夾角(入射角),即?θr?=θi?。

- 光路可逆性:若反射光線沿原入射方向射回,則光線將沿原入射光線方向返回。

二、平面透鏡的折射規律

2.1 光的折射

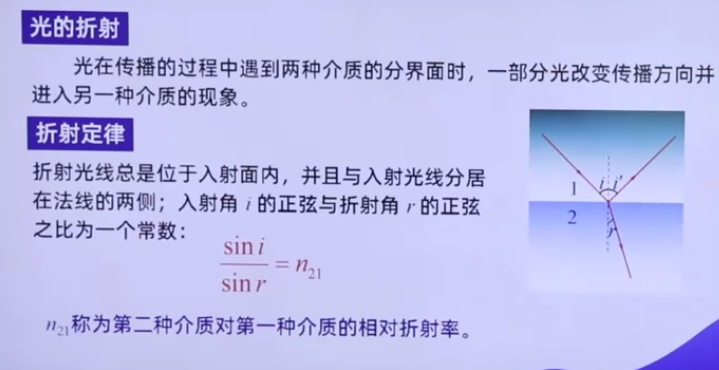

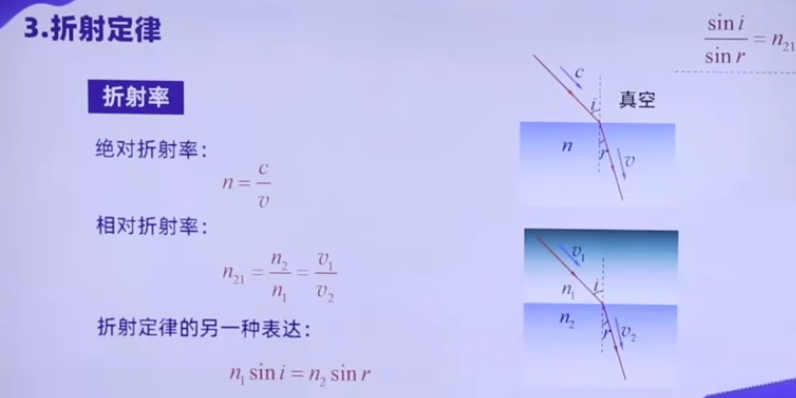

平面透鏡(如平行平板玻璃)的折射遵循斯涅爾定律(折射定律),即光線從一種介質進入另一種折射率不同的介質時,入射角與折射角的關系為:

n1?sinθ1?=n2?sinθ2?

其中:

- n1??和?n2??分別為兩種介質的折射率(如空氣?n1?≈1,玻璃?n2?≈1.5)。

- θ1??和?θ2??分別為入射角和折射角(以法線為基準)。

特殊情況:

- 當光線垂直入射(θ1?=0°)時,折射角?θ2?=0°,光線方向不變。

- 平行平板玻璃:光線通過上下表面各發生一次折射,出射光線與入射光線平行,但會發生側向位移(位移量?d=t?cosrsin(i?r)?,其中?t?為平板厚度,i?為入射角,r?為折射角)。

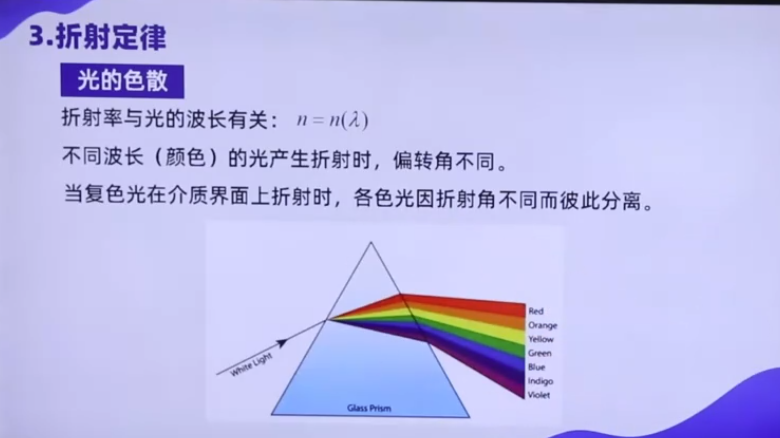

2.2 光的色散

光的色散是光通過介質時,因不同波長(顏色)的光折射率不同,導致光線分離成彩色光譜的現象。這一現象揭示了光的復合性與波動性,是光學領域的重要基礎。

1、色散的成因

光由不同波長的電磁波組成,當它從一種介質進入另一種介質(如從空氣進入玻璃)時,各波長光的傳播速度變化不同,導致折射角差異。根據斯涅爾定律?n1?sinθ1?=n2?sinθ2?,折射率?n?隨波長?λ?變化(n?與?λ?成反比),因此短波長(如藍光)折射角更大,長波長(如紅光)折射角更小,最終光線分散為連續光譜。

2、自然與實驗中的色散

- 彩虹:雨滴作為天然三棱鏡,陽光進入水滴后發生折射、內部反射和再次折射,不同波長的光因色散分離,形成七色圓弧。

- 三棱鏡實驗:白光通過三棱鏡后,因各色光折射率不同,在屏上呈現從紅到紫的彩色條帶(牛頓首次通過此實驗證明白光由復合色光組成)。

- 光柵色散:利用光柵的周期性結構,通過衍射和干涉效應實現更精確的色散,廣泛應用于光譜儀中分析物質成分。

3、色散的應用

- 光譜分析:通過分解光波獲取物質指紋信息,如天文學中通過恒星光譜判斷元素組成,化學中通過發射/吸收光譜鑒定物質。

- 光學儀器:顯微鏡、望遠鏡的透鏡組需采用低色散材料(如螢石)或復合鏡片(如消色差透鏡),以減少色差,提高成像清晰度。

- 光纖通信:利用色散管理技術(如非零色散位移光纖)控制光脈沖展寬,避免信號失真,提升傳輸容量。

4、色散的局限性

色散可能導致光能分散和信號畸變。例如,在成像系統中,色差會降低圖像邊緣的銳度;在高速通信中,過大的色散會限制傳輸距離。因此,需通過材料選擇(如使用低色散玻璃)或光學設計(如添加色散補償元件)加以抑制。

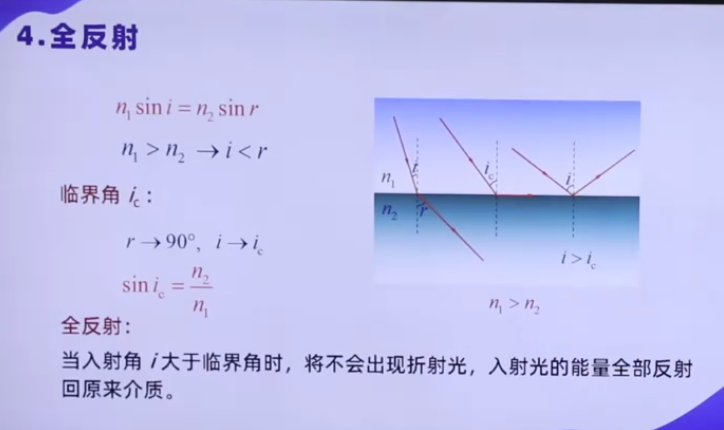

2.3 光的全反射

光的全反射是光從光密介質(折射率較高)進入光疏介質(折射率較低)時,當入射角增大到某一臨界值后,光線不再發生折射,而是全部反射回原介質的現象。這一現象是光學中重要的物理過程,廣泛應用于光纖通信、顯微鏡設計等領域。

1、全反射的臨界條件

全反射的發生需滿足兩個條件:

介質條件:光必須從折射率較大的介質(如玻璃?n1?≈1.5)射向折射率較小的介質(如空氣?n2?≈1)。

角度條件:入射角?θ1??需大于或等于臨界角?θc?,臨界角由斯涅爾定律推導得出:

θc?=arcsin(n1?n2??).

例如,光從玻璃(n1?=1.5)射向空氣(n2?=1)時,臨界角約為?41.8°。當入射角?θ1?≥41.8°?時,光線將發生全反射。

2、全反射的物理機制

當光從光密介質射向光疏介質時,折射光線逐漸遠離法線。若入射角增大至臨界角,折射角達到?90°,此時折射光線沿界面傳播,能量完全集中在反射光中。若入射角進一步增大,折射光線消失,所有能量被反射回原介質,形成全反射。

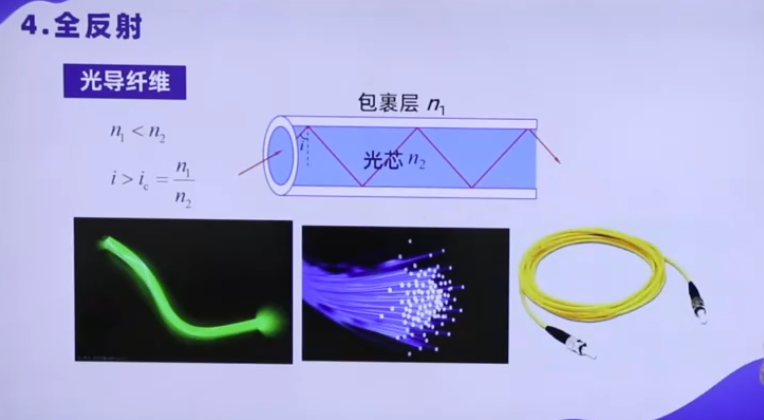

3、全反射的應用

- 光纖通信:光纖由高折射率纖芯和低折射率包層構成,光在纖芯中以全反射方式傳播,實現低損耗、長距離信號傳輸。

- 光學顯微鏡:全反射熒光顯微鏡利用全反射激發樣品表面熒光,提高成像分辨率。

- 棱鏡設計:直角棱鏡通過全反射改變光路,避免傳統反射鏡的能量損失。

- 傳感器:全反射式傳感器通過檢測反射光強度變化,測量液體折射率或表面位移。

4、全反射的局限性

全反射要求嚴格的光密-光疏介質界面,且入射角需精確控制。此外,界面粗糙度或雜質會導致散射,降低反射效率。在實際應用中,需通過鍍增透膜、優化材料純度等手段減少能量損失。

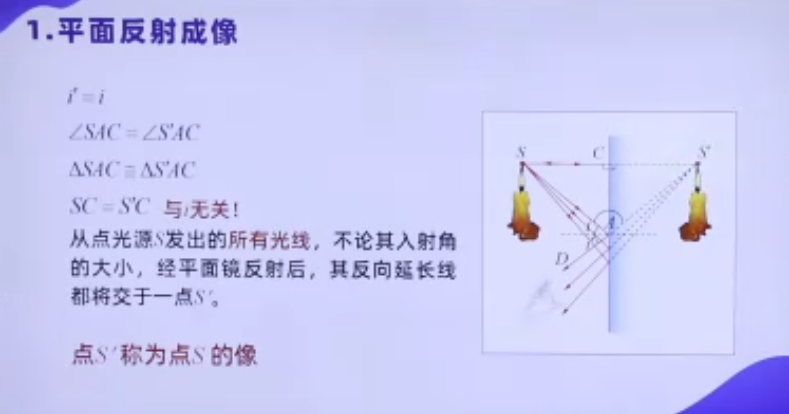

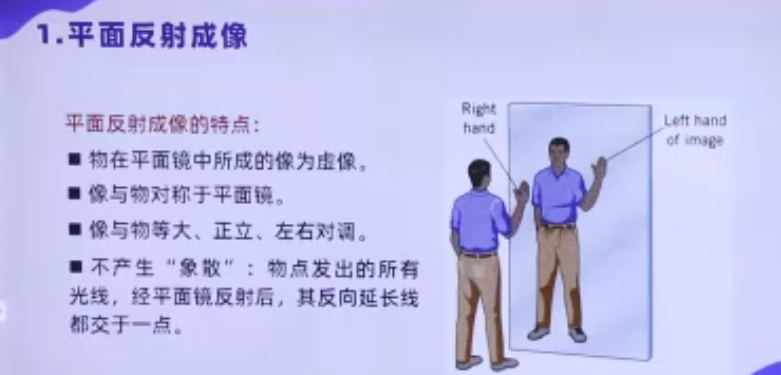

三、平面鏡的成像規律

平面鏡成像由反射光線反向延長線交匯形成,具有以下特性:

- 虛像:像點由反射光線的反向延長線相交產生,無法在光屏上呈現(如鏡子中的像)。

- 等大:像與物體大小相等,視覺上的“近大遠小”僅源于人眼視角變化。

- 正立:像與物體方向一致(上下不顛倒,左右對調)。

- 等距:像到鏡面的距離等于物體到鏡面的距離。

- 對稱性:像與物體的連線垂直于鏡面,且關于鏡面對稱。

成像原理:

- 物體發出的光經鏡面反射后,反射光線的反向延長線交匯形成虛像。

- 成像作圖法:通過反射定律和對稱性可確定像的位置和大小。

四、平面透鏡成像

平面透鏡(如平行平板玻璃)通常不改變光束的會聚或發散狀態,看到的都是原先大小的實像。

只不過光學的強度被吸收,亮度會受損!

平面透鏡(如平行平板玻璃)對光束傳播特性的影響可從幾何光學和能量傳輸兩個層面進行深入分析,其核心結論可歸納如下:

1、幾何光學:光束會聚/發散狀態不變

平行平板的等效折射

當光束以任意角度入射平行平板(厚度為?d,折射率為?n)時,光線會發生兩次折射:- 第一次折射(空氣→玻璃):入射角?θ1?,折射角?θ2?,滿足斯涅爾定律?sinθ1?=nsinθ2?。

- 第二次折射(玻璃→空氣):光線從平板另一側射出時,折射角恢復為?θ1?,出射光線與入射光線平行(方向可能偏移)。

關鍵結論:無論光束原本是會聚、發散還是平行,經過平行平板后,其會聚/發散狀態(即光線的相對角度關系)保持不變,僅整體發生橫向平移(位移量?Δx=d?sin(θ1??θ2?)/cosθ2?)。

成像特性

- 實像位置不變:若原光束會聚于某點?P,經平板后仍會聚于?P,但光線路徑因折射產生側向位移。

- 像的大小不變:由于光線角度關系未改變,橫向放大率?M=1,因此成像大小與原物一致。

- 無像差引入:平行平板為均勻介質,不引入球差、彗差等幾何像差,成像質量僅受材料均勻性影響。

2、能量傳輸:亮度受損的物理機制

吸收損耗

玻璃材料對光存在吸收作用,其強度衰減遵循比爾-朗伯定律:

I=I0?e?αd,

其中?α?為吸收系數,d?為平板厚度。普通光學玻璃(如K9玻璃)在可見光波段的吸收系數極小(α≈10?3~10?4cm?1),但厚平板仍可能導致可測量的亮度下降。

表面反射損耗

每次折射均伴隨表面反射,反射率?R?由菲涅爾公式決定:

R=(n1?+n2?n1??n2??)2,

對于空氣-玻璃界面(n1?=1,?n2?=1.5),單面反射率?R≈4%。光線兩次通過界面時,總反射損耗約為?8%(忽略多次反射)。

減反措施:鍍增透膜(如MgF?,n≈1.38)可將反射率降至?0.5%?以下。

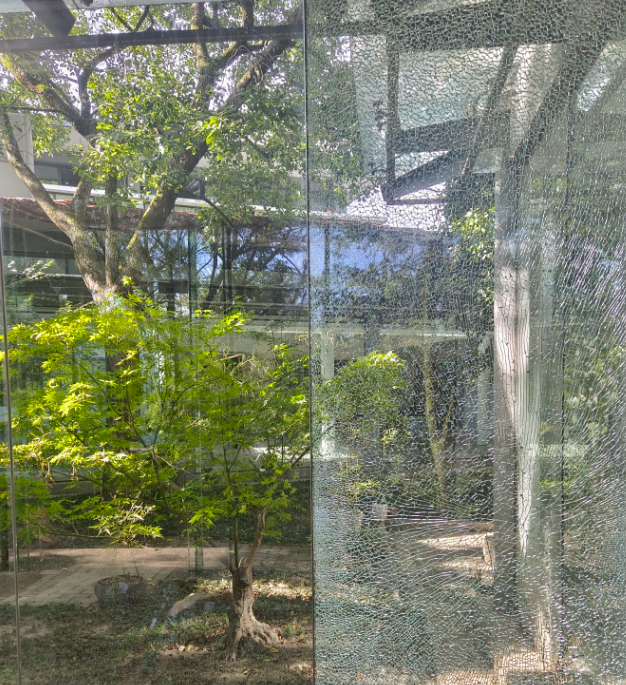

- 散射損耗

材料內部雜質或表面粗糙度會導致光散射,使部分光線偏離原傳播方向。高質量光學玻璃的散射損耗可忽略不計,但普通玻璃或塑料平板可能引入顯著散射。

3、實際應用中的權衡

- 光學儀器設計

- 窗口片:在光譜儀、激光腔等系統中,平行平板作為保護窗口,需選擇低吸收、低散射材料(如熔融石英),并鍍增透膜以最大化透射率。

- 光束位移器:利用平行平板的側向位移特性,可調整光路布局而不改變光束聚焦狀態。

- 亮度優化策略

- 材料選擇:優先使用高透過率材料(如BK7玻璃,透過率?>92%/mm)。

- 鍍膜技術:在空氣-玻璃界面鍍單層或多層增透膜,將總透射率提升至?99%?以上。

- 表面加工:通過超精密拋光(表面粗糙度?<λ/10)減少散射損耗。

總結

平行平板玻璃對光束的幾何特性(會聚/發散狀態、像大小)無影響,但會通過吸收、反射和散射降低光強。其核心優勢在于保持光路方向性,而亮度損耗可通過材料優化和鍍膜技術顯著抑制。這一特性使其成為光學系統中調整光路、保護元件的理想選擇。

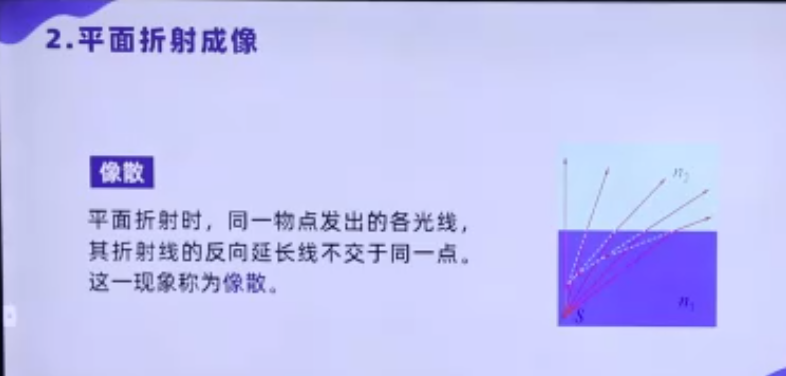

五、平面折射成像與像散

像散是光學系統中一種典型的成像缺陷,其本質是同一物點發出的光線經過系統折射后,因方向依賴性折射差異,無法匯聚于單一像點,導致像的模糊與重疊。這一現象可拆解為以下關鍵環節:

1、光線分裂:子午與弧矢方向的“分道揚鑣”

當光線通過非理想光學系統(如傾斜的透鏡或曲面不對稱的鏡組)時,系統對不同方向的光線折射能力出現差異:

- 子午光線(位于含光軸的截面內)與弧矢光線(垂直于光軸的截面內)因經過的曲面曲率不同,折射角度產生偏差。

- 例如,一束平行光入射時,子午光線可能聚焦在像面前方,而弧矢光線聚焦在后方,形成兩條分離的焦線(子午焦線與弧矢焦線)。

- 同一物點發出的所有光線因此被“分裂”為兩組,其延長線在像空間無法相交于一點,而是形成一條短線或橢圓光斑。

2、像的退化:從“點”到“彌散斑”的模糊

像散的直接后果是物點的像被“打散”:

- 點擴散函數(PSF)變形:理想系統中,物點應形成對稱的艾里斑;而存在像散時,PSF沿子午/弧矢方向延展為交叉的線狀或橢圓,能量分散導致像的對比度下降。

- 離軸像模糊加劇:像散強度通常隨視場角增大而增強,導致圖像邊緣區域像質顯著惡化(如廣角鏡頭邊緣的星點拖尾)。

- 像重疊與混淆:不同物點的彌散斑部分重疊,使圖像細節“發虛”(如顯微鏡中細胞結構的邊界模糊)。

3、視覺表現:清晰像的“破碎感”

觀察者會感知到:

- 方向性模糊:像的模糊程度隨方向變化,例如水平線條在垂直方向更模糊,反之亦然。

- 局部清晰與整體模糊的矛盾:在子午或弧矢焦線附近,像可能短暫清晰,但其他方向仍模糊,形成“撕裂感”。

- 動態場景中的拖影:在高速成像或振動環境中,像散會加劇運動物體的拖尾效應。

4、類比理解:光線的“路徑分歧”

可將像散類比為:

- 多車道匯流:若不同方向的車流(光線)在交匯點(像點)因道路坡度(折射率)不同,導致車輛(光子)無法同時到達,形成擁堵(光斑)。

- 透鏡的“偏食”:系統對特定方向的光線“偏愛”(折射更強),而對其他方向“忽視”,最終像的能量分布失衡。

5、總結:像散的“破壞性”與校正必要性

像散如同將清晰的像“撕成碎片”,其根源在于光學系統對光線方向的非均勻處理。這一現象在精密成像(如天文觀測、半導體檢測)中尤為致命,需通過對稱設計、非球面校正或自適應光學等技術“重組”光線,恢復物點的銳利成像。理解像散,是掌握光學系統像差控制的關鍵一步。

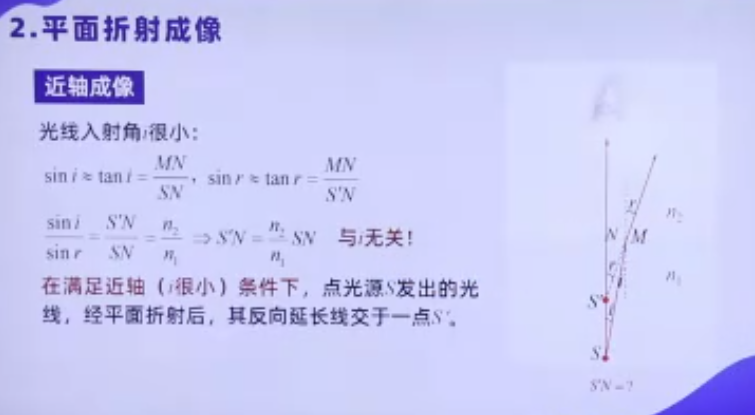

六、平面折射近軸成像

平面折射近軸成像是幾何光學中的重要概念,指光在兩種介質分界面為平面的情況下,以近軸光線(與光軸夾角極小且靠近光軸的光線)成像的過程。以下從成像原理、特點、公式及應用等方面展開介紹:

1. 成像原理

當光線從一種介質進入另一種介質時,由于兩種介質的折射率不同,光線會發生折射。在近軸條件下,即光線與光軸的夾角極小,可利用傍軸近似(如sinθ≈tanθ≈θ)簡化計算。此時,從物點發出的近軸光線經平面折射后,雖然光線方向發生改變,但光束的同心性得以保持,從而形成清晰的像。

2. 成像特點

- 無像差:在近軸近似下,高階像差(如球差、彗差等)被忽略,成像為理想狀態。

- 物像共軛:物點與像點一一對應,滿足特定的物像關系公式。

- 線性關系:橫向放大率恒定,像的幾何形狀與物嚴格相似。

- 軸向位移:平行平板(如玻璃板)在近軸區成像時,僅引起光線的軸向位移(縱向平移),不改變光線的同心性或成像性質,因此在近軸區成完善像(無像差的清晰像)。

3. 成像公式

在近軸條件下,平面折射成像的物像位置關系可通過特定公式計算。對于給定的物點(物距L),其像位置(像距L′)與光線與折射平面法線的夾角U(或入射角I)有關。在近軸近似下,當光線接近垂直于折射平面時(即I=I′≈0),像散差為0,此時成像最為理想。對于平行平板玻璃,其近軸成像的軸向位移ΔL′可表示為:ΔL′=d(1?n1?),其中d為平板厚度,n為平板材料的折射率。

4. 應用實例

- 平行平板玻璃:如玻璃窗、保護玻璃等,在近軸條件下可近似成像,像可認為是由物體經過軸向位移得到。

- 光學儀器:在設計光學儀器(如顯微鏡、望遠鏡等)時,近軸光學公式可用于近似確定像的位置和大小,為方案制定和原理分析提供依據。

- 人眼成像:在眼視光學中,近軸成像原理有助于理解光線經眼球折射后如何在視網膜上形成清晰像。

七、什么是成像

成像是指光學系統或其他物理系統將物體發出的光線(或信號)經過傳遞、轉換后,在特定位置形成與原物體相似或可解析的圖形的過程。它是光學、攝影、顯微技術、遙感等領域的核心概念,本質是信息的空間再分配。以下從原理、類型、應用及關鍵指標四方面展開說明:

1、成像的物理基礎:光線的傳遞與聚焦

成像的核心是光線追蹤,即通過幾何光學或波動光學分析物體發出(或反射)的光線如何被系統處理:

- 幾何光學視角:

- 物體可視為無數點光源的集合,每個點發出的光線經光學系統(如透鏡、反射鏡)折射或反射后,遵循直線傳播規律。

- 若系統能將同一物點發出的所有光線匯聚到像空間的一點(像點),則形成清晰像;否則像模糊。

- 例子:凸透鏡成像中,物距?u、像距?v?與焦距?f?滿足?u1?+v1?=f1?,實現倒立實像或正立虛像。

- 波動光學視角:

- 光具有波粒二象性,成像需考慮衍射效應。即使系統幾何完美,光波通過有限孔徑時也會產生衍射極限(如艾里斑),限制分辨率。

- 例子:顯微鏡的分辨率受波長?λ?和數值孔徑?NA?限制,公式為?d=NA0.61λ?。

2、成像的類型:從理想到實際

根據系統特性與像質,成像可分為以下類型:

- 理想成像:

- 滿足等光程條件(物點到像點的光程相等),像與物嚴格相似(大小、方向可能變化)。

- 例子:平面鏡成像(虛像)、薄透鏡中心區域成像。

- 實際成像:

- 受像差(如球差、色差、像散)影響,像發生變形或模糊。

- 例子:

- 球差:透鏡邊緣光線聚焦于不同位置,導致像點周圍出現光暈;

- 色差:不同波長光折射率不同,像邊緣出現彩色鑲邊;

- 像散(如前文所述):子午與弧矢方向光線無法匯聚,像呈十字形模糊。

- 計算成像:

- 通過算法補償系統缺陷或突破物理限制,如壓縮感知、去卷積、相位恢復等。

- 例子:手機相機通過多幀合成校正手抖模糊;天文望遠鏡用自適應光學抵消大氣湍流。

3、成像的應用:從微觀到宏觀

成像技術貫穿人類探索世界的各個尺度:

- 微觀成像:

- 光學顯微鏡:利用可見光觀察細胞、微生物(分辨率約200nm);

- 電子顯微鏡:用電子束替代光束,實現原子級分辨率(如掃描隧道顯微鏡,STM)。

- 宏觀成像:

- 攝影與攝像:記錄可見光場景,藝術與科學記錄工具;

- 遙感成像:通過衛星或飛機搭載傳感器,獲取地表信息(如多光譜成像監測植被健康)。

- 特殊波段成像:

- X射線成像:醫學CT掃描,觀察人體內部結構;

- 紅外成像:夜間監控或熱成像,檢測物體溫度分布;

- 超聲波成像:醫學B超,利用聲波反射生成組織圖像。

4、成像質量的關鍵指標

評價成像系統性能的核心參數包括:

- 分辨率:系統能分辨的最小細節尺寸(如顯微鏡的瑞利判據);

- 對比度:像中明暗區域的亮度差異,反映細節可見性;

- 畸變:像的幾何變形程度(如桶形畸變、枕形畸變);

- 信噪比(SNR):有效信號與背景噪聲的比值,影響圖像清晰度;

- 景深:系統能同時清晰成像的物空間深度范圍。

5、總結:成像——連接物理與信息的橋梁

成像不僅是“光的匯聚”,更是物體信息通過物理系統的編碼與解碼過程。

從古代小孔成像到現代量子成像,其發展始終圍繞兩個核心目標:

- 提高保真度:減少像差與噪聲,逼近理想成像;

- 拓展能力邊界:突破分辨率、波段、速度等物理限制(如超分辨顯微技術)。

理解成像的本質,有助于我們設計更精密的光學系統,或開發創新的計算方法,最終揭示自然界的隱藏細節——無論是納米級的細胞結構,還是光年外的星系演化。

)

)

(索引、事務、MVCC))