文章目錄

- 概覽

- 基礎框架解讀

- 線速度估計

- 觀測結構

- 仿真實驗

- 點足式步態設計

- 步態相位與接觸狀態建模

- 步態接觸獎勵

- 動作延遲

- 我的改進

- Point-goal Locomotion

- 觀測修改

- 獎勵修改

- 預訓練地形編碼器

- Sliced Wasserstein AutoEncoder

- 模型訓練與結果

- 參考材料

概覽

這篇博客記錄了我參加逐際動力創學營2025期間的技術總結。

傳送門:逐際動力開源運控 tron1-rl-isaacgym:https://github.com/limxdynamics/tron1-rl-isaacgym

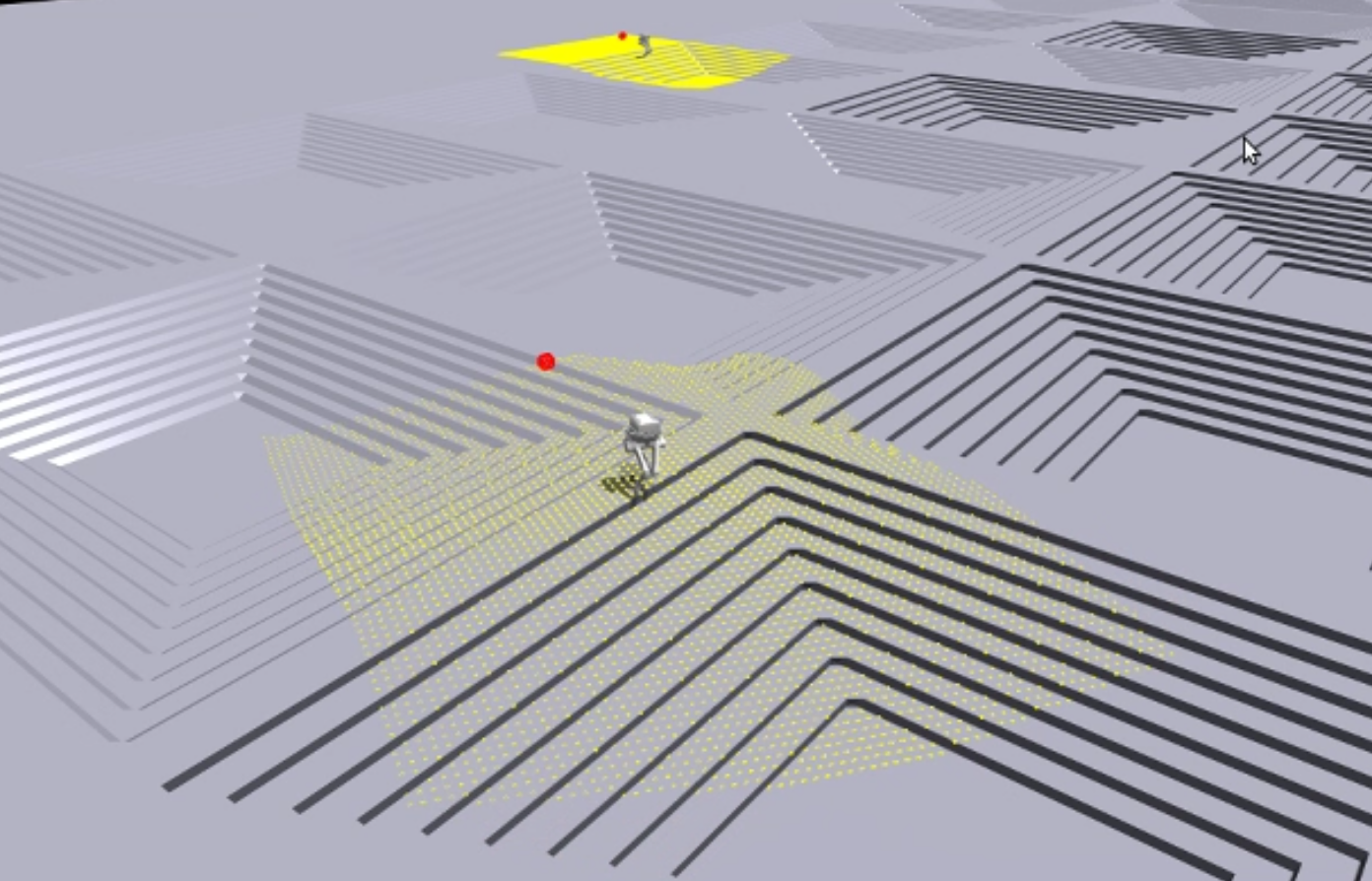

項目基于legged_gym框架進行開發,主要對envs(環境)和algorithm(算法)模塊進行了修改。其中,algorithm部分基于rsl-rl改造,envs模塊則采用了一個環境對應一個機器人任務配置的設計方案。本文將重點介紹點足式機器人的相關內容。下面是框架的整體流程圖。

基礎框架解讀

線速度估計

觀測結構

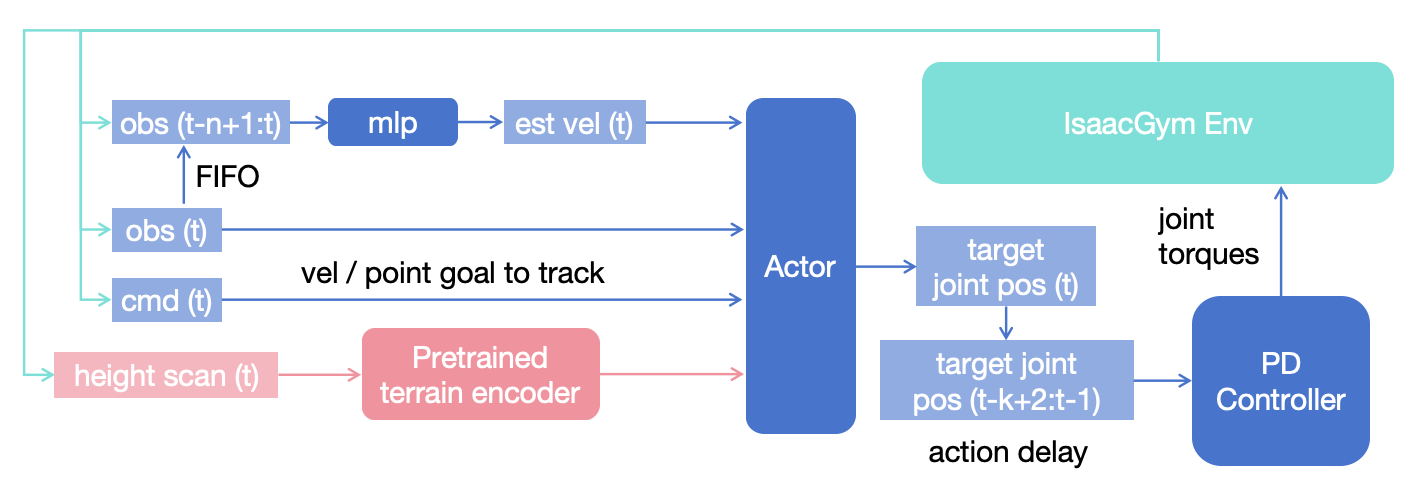

與legged_gym不同的是,在compute_group_observations函數中,移除了環境觀測obs_buf的線速度信息。這是因為直接獲取線速度存在較大難度且噪聲干擾嚴重,通常需要通過SLAM或狀態估計技術才能準確獲得。該框架采用狀態估計方法,通過一個MLP網絡來估計線速度。網絡的輸入是連續n幀的觀測數據,輸出為3維線速度估計值。Actor網絡的最終輸入由三部分組成:torch.cat((est, obs, commands)),即估計線速度、當前幀觀測數據和速度跟蹤指令。為了計算損失函數,在critic觀測數據的最前面加入了從仿真器獲取的線速度真值base_lin_vel。

- Actor 觀測量

obs_buf組成

| 順序 | 張量 | 維度 | 縮放因子 | 含義 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | base_ang_vel | 3 | obs_scales.ang_vel | 機身角速度(rad/s) |

| 2 | projected_gravity | 3 | — | 重力在機身坐標系下的投影 |

| 3 | (dof_pos - default_dof_pos) | 6 | obs_scales.dof_pos | 關節位置偏差 |

| 4 | dof_vel | 6 | obs_scales.dof_vel | 關節速度 |

| 5 | actions | 6 | — | 上一步動作(關節目標) |

| 6 | clock_inputs_sin.view(num_envs, 1) | 1 | — | 步態時鐘輸入:sin 分量 |

| 7 | clock_inputs_cos.view(num_envs, 1) | 1 | — | 步態時鐘輸入:cos 分量 |

| 8 | gaits | 4 | — | 當前步態參數(頻率、相位偏移、占空比等) |

- Critic 觀測量

critic_obs_buf組成

| 順序 | 張量 | 維度 | 縮放因子 | 含義 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | base_lin_vel | 3 | obs_scales.lin_vel | 機身線速度(m/s) |

| 2 | obs_buf | 30 | — | 上表中的 Actor 觀測量 |

在機器人任務中,關節速度、位置和步態信息的時序演變隱含著機器人的構型及正逆運動學(IK)特征。以往我們在使用觀測值堆疊或LSTM/GRU等時序模型時,往往不會過多關注最終輸出向量的物理含義(特別是在游戲類決策環境中),但機器人任務為此提供了良好的切入點。

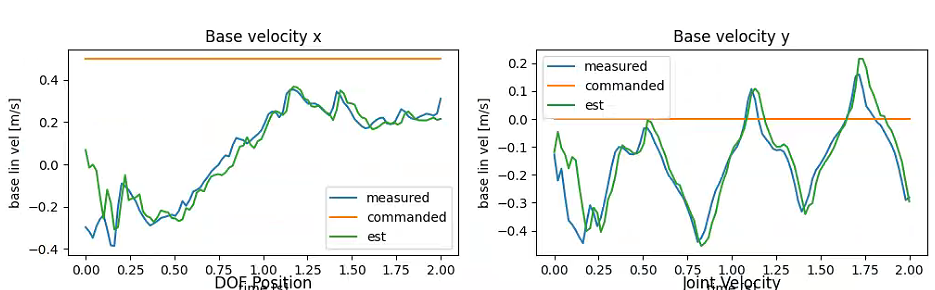

仿真實驗

如圖所示,仿真效果相當理想。

點足式步態設計

我們整合了步態時鐘與步態參數指標的觀測數據,各參數定義如下:

- 步頻 fff

- 相位偏移量 δ\deltaδ

- 占空比 ddd:一周期中有 ddd 的比例處于支撐

- 抬腿高度(似乎沒用到)

步態相位與接觸狀態建模

對應框架中的(

_step_contact_targets函數)

這一過程可理解為:通過調整正弦/余弦函數的形態,使其與期望的接觸狀態隨時間變化的規律相匹配,從而實現跟蹤目標。

i. 步態相位(時鐘)更新

?t+1=(?t+Δt?f)mod1\phi_{t+1} = (\phi_t + \Delta t \cdot f) \bmod 1 ?t+1?=(?t?+Δt?f)mod1

離散時間里用頻率 fff(Hz)推進相位;取模把相位限制在 [0,1)[0,1)[0,1) 的單位圓上。等價的連續形式是 ?˙=f\dot{\phi} = f?˙?=f。這樣能穩定地產生嚴格周期的時鐘信號。

ii. 左右腳相位關系

?L=(?)mod1,?R=(?+δ+1)mod1\phi_L = (\phi) \bmod 1, \qquad \phi_R = (\phi + \delta + 1) \bmod 1 ?L?=(?)mod1,?R?=(?+δ+1)mod1

典型取值:小跑/對角步常用 δ≈0.5\delta \approx 0.5δ≈0.5。

iii. 足部狀態判定

state(?i)={stance(支撐),?i<dswing(擺動),?i≥d\text{state}(\phi_i) = \begin{cases} \text{stance(支撐)}, & \phi_i < d\\[2pt] \text{swing(擺動)}, & \phi_i \ge d \end{cases} state(?i?)={stance(支撐),swing(擺動),??i?<d?i?≥d?

走路常用 d>0.5d > 0.5d>0.5(著地更久),跑步常用 d<0.5d < 0.5d<0.5。

iv. 歸一化相位(支撐/擺動映射到固定半周期)

?′(?)={?stance′=?d?0.5,?<d?swing′=0.5+??d1?d?0.5,?≥d\phi'(\phi) = \begin{cases} \displaystyle \phi'_{\text{stance}} = \frac{\phi}{d} \cdot 0.5, & \phi < d\\[10pt] \displaystyle \phi'_{\text{swing}} = 0.5 + \frac{\phi - d}{1 - d} \cdot 0.5, & \phi \ge d \end{cases} ?′(?)=?????stance′?=d???0.5,?swing′?=0.5+1?d??d??0.5,??<d?≥d?

把原相位區間 [0,d)[0,d)[0,d)(支撐)線性壓縮到 [0,0.5)[0,0.5)[0,0.5);把 [d,1)[d,1)[d,1)(擺動)線性壓縮到 [0.5,1)[0.5,1)[0.5,1)。

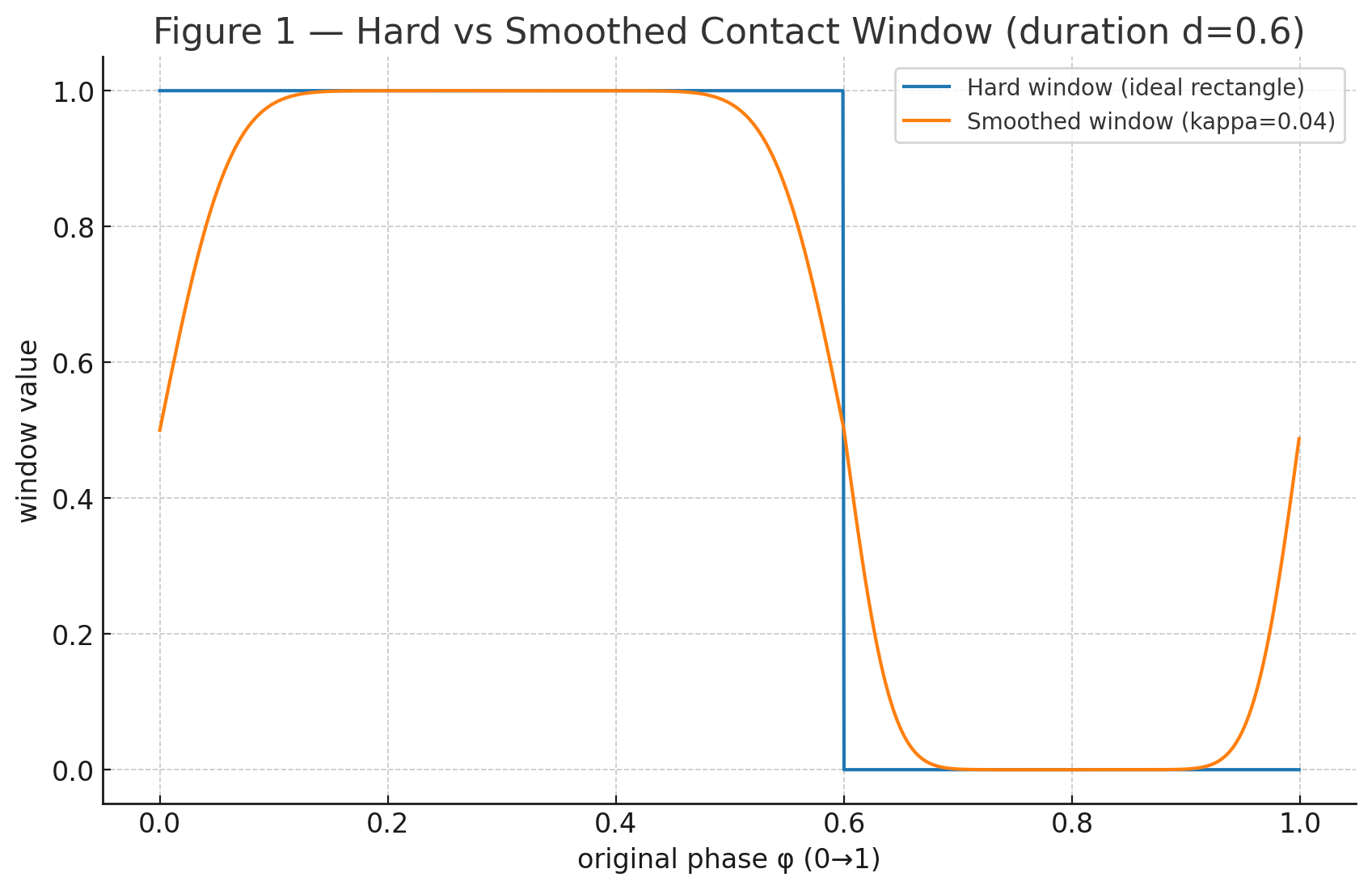

v. 平滑過渡與周期窗函數

把“是否接觸”從硬 0/10/10/1 變成連續平滑的概率/強度,既能做模仿/獎勵加權,也能作為控制器的軟目標,減少硬切換帶來的震蕩。

Φκ(x)=12[1+erf?(xκ2)]\Phi_\kappa(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left( \frac{x}{\kappa \sqrt{2}} \right) \right] Φκ?(x)=21?[1+erf(κ2?x?)]

S(?′)=Φκ(?′)[1?Φκ(?′?0.5)]+Φκ(?′?1)[1?Φκ(?′?1.5)]S(\phi') = \Phi_\kappa(\phi') \, [1 - \Phi_\kappa(\phi' - 0.5)] \;+\; \Phi_\kappa(\phi' - 1) \, [1 - \Phi_\kappa(\phi' - 1.5)] S(?′)=Φκ?(?′)[1?Φκ?(?′?0.5)]+Φκ?(?′?1)[1?Φκ?(?′?1.5)]

-

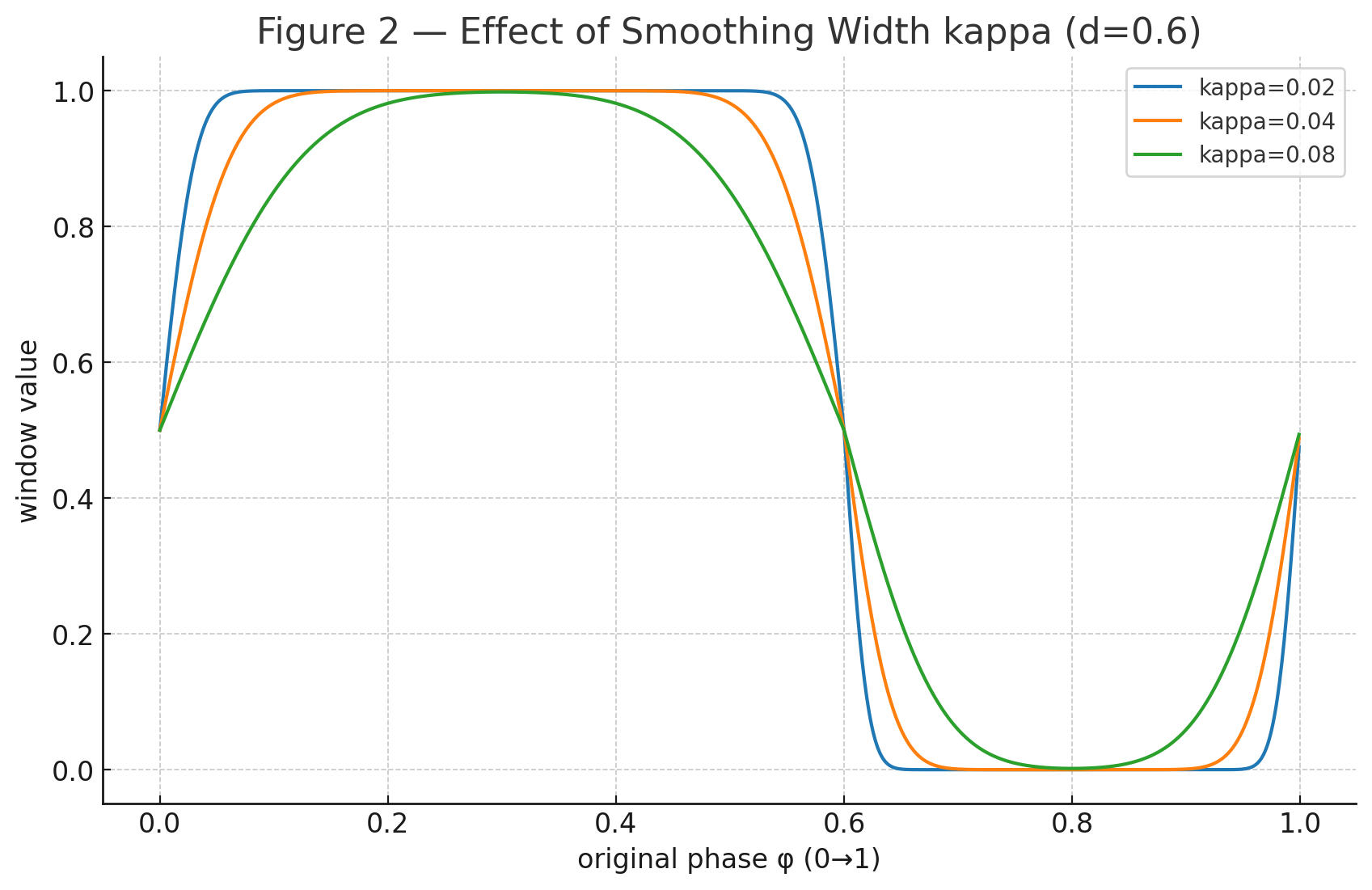

Φκ\Phi_\kappaΦκ? 是平滑階躍(正態 CDF),κ\kappaκ 控制邊界軟硬:κ↓\kappa \downarrowκ↓ 接近硬開關;κ↑\kappa \uparrowκ↑ 過渡更柔和,利于穩定訓練/控制,如圖所示

-

第一項近似選擇 ?′∈(0,0.5)\phi' \in (0,0.5)?′∈(0,0.5) 的矩形窗,但上下沿平滑可微;

-

第二項是周期補償(wrap-around insurance),防止 ?′\phi'?′ 接近 111 時窗函數斷裂。若已保證 ?′∈[0,1)\phi' \in [0,1)?′∈[0,1),該項通常接近 0,可省略。

步態接觸獎勵

對應框架中的(

_reward_tracking_contacts_shaped_force/vel函數)

我們前面定義了接觸狀態的時間窗口,然后可以對不同接觸狀態進行觀測,包括接觸力和接觸點速度。這兩種物理量采用相同的獎勵結構進行約束。

- Xi=FiX_i = F_iXi?=Fi?(接觸力的模長)

- Xi=ViX_i = V_iXi?=Vi?(接觸點的速度模長,通常取水平速度)

獎勵函數結構

-

正向獎勵模式(鼓勵目標行為)

R+=∑i=1NfeetMi?exp?(?Xi2σX2)R^+ = \sum_{i=1}^{N_{\text{feet}}} M_i \cdot \exp\left(-\frac{X_i^2}{\sigma_X^2}\right) R+=i=1∑Nfeet??Mi??exp(?σX2?Xi2??) -

懲罰模式(抑制錯誤行為)

R?=∑i=1NfeetMi?(1?exp?(?Xi2σX2))R^- = \sum_{i=1}^{N_{\text{feet}}} M_i \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{X_i^2}{\sigma_X^2}\right)\right) R?=i=1∑Nfeet??Mi??(1?exp(?σX2?Xi2??))

其中:

- NfeetN_{\text{feet}}Nfeet?:機器人足的數量

- XiX_iXi?:被監控的物理量(力或速度)

- σX\sigma_XσX?:尺度系數,控制敏感度

- MiM_iMi?:接觸狀態掩碼項

- 對接觸力獎勵:Mi=1?SiM_i = 1 - S_iMi?=1?Si?(只關心騰空相的腳)

- 對接觸速度獎勵:Mi=SiM_i = S_iMi?=Si?(只關心支撐相的腳)

物理意義

-

接觸力獎勵:

- 騰空相腳(Si≈0S_i \approx 0Si?≈0)→ Mi≈1M_i \approx 1Mi?≈1,接觸力 FiF_iFi? 越小,獎勵越高;

- 支撐相腳(Si≈1S_i \approx 1Si?≈1)→ Mi≈0M_i \approx 0Mi?≈0,不參與計算。

→ 鼓勵離地腳真正離地、輕盈抬起。

-

接觸速度獎勵:

- 支撐相腳(Si≈1S_i \approx 1Si?≈1)→ Mi≈1M_i \approx 1Mi?≈1,速度 ViV_iVi? 越小,獎勵越高;

- 騰空相腳(Si≈0S_i \approx 0Si?≈0)→ Mi≈0M_i \approx 0Mi?≈0,不參與計算。

→ 鼓勵支撐腳穩固踩地,不滑動。

動作延遲

在將環境建模為MDP(馬爾可夫決策過程)時,本質上忽略了真實環境中的異步特性,如通信延遲、執行延遲和網絡推理延遲等關鍵因素。實際上,環境狀態的動態演變不僅由step函數觸發。為此,需要通過sim-to-sim方法在MuJoCo環境中進行二次驗證。

為提高訓練魯棒性,可采用隨機動作延遲技術(域隨機化)。具體實現是,構建一個先進先出隊列來執行目標位置序列。

我的改進

Point-goal Locomotion

該部分主要借鑒了eth-rsl團隊在《Advanced skills by learning locomotion and local navigation end-to-end》中的工作。傳統方法通常將導航問題分解為路徑規劃、路徑跟隨和運動控制等子任務,這要求機器人具備精確跟蹤指令速度的運動控制能力,但在復雜機器人構型和復雜地形環境下往往難以實現。

為此,《Advanced skills》提出采用端到端的策略訓練方法來解決整個導航問題:不同于持續跟蹤預設路徑,機器人只需在規定時間內到達目標位置即可。任務完成度僅在回合結束時進行評估,這使得策略不必追求最快到達目標,而可以自主選擇行進路線和步態。這種訓練方式拓展了解空間,使機器人能夠掌握更復雜的運動行為。

觀測修改

將原本的目標速度、角速度改為一個機器人坐標系下的目標點即可。目標點被隨機設定在距離機器人初始位置2到8米之間的范圍內。

獎勵修改

移除原本的速度跟蹤的獎勵函數包括_reward_tracking_lin_vel函數以及_reward_tracking_ang_vel函數,增加下面的點跟蹤獎勵函數。

i. 導航任務獎勵( _reward_navigation_task 函數)

rtask={1Tr?11+∥xb?xb?∥2,t>T?Tr0,otherwiser_{\text{task}} = \begin{cases} \displaystyle \frac{1}{T_r}\cdot \frac{1}{1+\|x_b - x_b^{*}\|^2}, & t > T - T_r \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} rtask?=????Tr?1??1+∥xb??xb??∥21?,0,?t>T?Tr?otherwise?

xbx_bxb? 表示當前機身位置(x,yx,yx,y),xb?x_b^{*}xb?? 表示目標位置,TTT 為最大回合時長,TrT_rTr? 為獎勵時間窗長度,ttt 為當前回合已運行時間。該獎勵在末尾 TrT_rTr? 時間窗內生效,值隨與目標的距離減小而增大,最大可達 1/Tr1/T_r1/Tr?。為了讓策略學會在到達目標后穩定停住,而不是“最后一跳”沖過去,TrT_rTr? 需要設置得足夠長。

ii. 導航輔助獎勵( _reward_navigation_bias 函數)

rbias=x˙b?(xb??xb)∥x˙b∥∥xb??xb∥r_{\text{bias}} = \frac{\dot{x}_b \cdot (x_b^{*} - x_b)} {\|\dot{x}_b\| \, \|x_b^{*} - x_b\|} rbias?=∥x˙b?∥∥xb???xb?∥x˙b??(xb???xb?)?

x˙b\dot{x}_bx˙b? 表示當前機身線速度,xb??xbx_b^{*} - x_bxb???xb? 表示指向目標的向量。該獎勵通過計算速度方向與目標方向的余弦相似度來引導策略,僅在速度與目標方向的范數均大于閾值時計算,以避免除零問題。

實際實現僅考慮機器人沿x軸正方向的速度,使其掌握面向目標點前進的運動模式。

當 mean(r_task) 達到 bias_removal_threshold * max_task_reward(論文默認 50%)時,該獎勵會被移除,從而在訓練早期引導機器人朝目標方向探索,達到一定主任務表現后不再束縛最終策略。

iii. 停滯懲罰( _reward_stalling_penalty函數)

rstall={?1,∥x˙b∥<0.1m/s?and?∥xb?xb?∥>0.5m0,otherwiser_{\text{stall}} = \begin{cases} -1, & \|\dot{x}_b\| < 0.1~\text{m/s} \ \text{and} \ \|x_b - x_b^{*}\| > 0.5~\text{m} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} rstall?={?1,0,?∥x˙b?∥<0.1?m/s?and?∥xb??xb??∥>0.5?motherwise?

該邏輯會檢查機器人速度是否小于 0.1 m/s 且離目標距離大于 0.5 m,若滿足條件則給予 -1 懲罰。這樣可以防止策略利用 PPO 的折扣因子在遠離目標時長時間停滯,將負懲罰推遲到回合末,從而抑制“最后一刻沖刺”的行為。

預訓練地形編碼器

我們整合了Local planner與Locomotion policy,相比單一Locomotion policy需要更全面的高程信息支持。為此,我將原框架9×13分辨率(0.1m網格)擴展為64×64網格,覆蓋6.4m×6.4m的局部地形范圍,顯著提升了導航規劃能力。

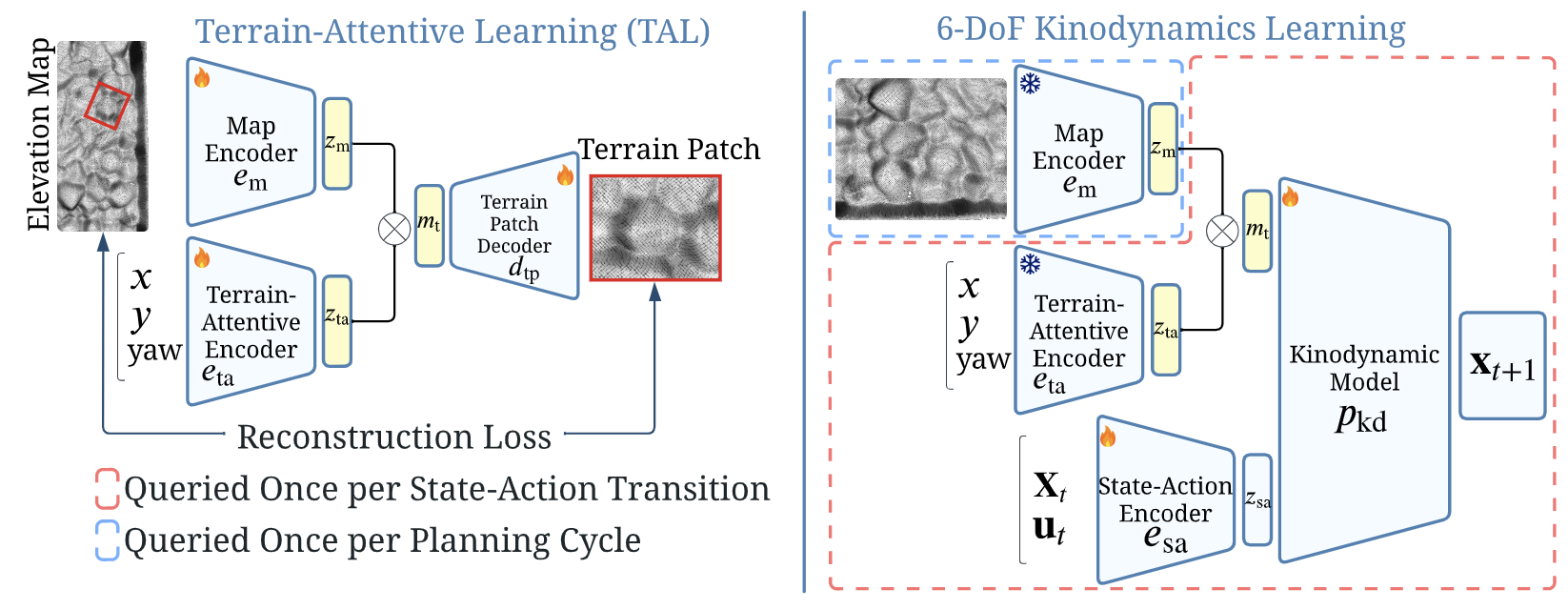

為高效處理這些高程數據,我參考了《Terrain-attentive learning for efficient 6-DoF kinodynamic modeling on vertically challenging terrain》論文中提出的TAL方法,采用基于Sliced Wasserstein AutoEncoder的核心模型,通過自監督學習預先訓練地形特征編碼器。

Sliced Wasserstein AutoEncoder

SWAE 屬于一種改進的變分自編碼器(VAE)結構,其核心思想是:

通過編碼器將輸入映射到潛在空間,再用解碼器重構,同時用 切片 Wasserstein 距離(SWD)來約束潛在分布接近先驗分布。

i. 編碼過程

- 輸入為二維圖像數據

- 通過多層卷積運算提取特征,并逐步降低空間分辨率、增加通道數

- 將最終的高維特征展平成向量

- 用線性映射得到潛在表示向量 z∈Rdz\in \mathbb{R}^dz∈Rd

ii. 解碼過程

- 將潛在向量 zzz 通過線性映射還原為卷積特征圖的形狀

- 通過多層反卷積逐步上采樣,恢復空間分辨率

- 輸出層使用雙曲正切函數,將像素值約束在 [-1, 1] 區間

iii. 切片 Wasserstein 距離(SWD)正則化

- 目標:使潛在分布 q(z)q(z)q(z) 接近先驗分布 p(z)p(z)p(z)(通常是標準正態分布)

- 方法:

- 在潛在空間隨機采樣多個方向向量 {uk}k=1K\{u_k\}_{k=1}^K{uk?}k=1K?,并歸一化

- 將樣本投影到這些方向:

πk(z)=z?uk\pi_k(z) = z \cdot u_k πk?(z)=z?uk? - 對投影結果排序,并與先驗分布投影結果一一對應

- 計算排序后兩組投影的 p-范數距離

- 對所有方向的距離取平均,得到 SWD 值:

SWD=1K∑k=1K∥sort(πk(z))?sort(πk(z′))∥p\text{SWD} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \| \text{sort}(\pi_k(z)) - \text{sort}(\pi_k(z')) \|_p SWD=K1?k=1∑K?∥sort(πk?(z))?sort(πk?(z′))∥p?

其中 z′~p(z)z' \sim p(z)z′~p(z)

iv. 損失函數

L=L重構誤差+λSWD?SWD\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{重構誤差}} + \lambda_{\text{SWD}} \cdot \text{SWD} L=L重構誤差?+λSWD??SWD

其中重構誤差可以是 L1L_1L1? 或 L2L_2L2? 范數。

模型訓練與結果

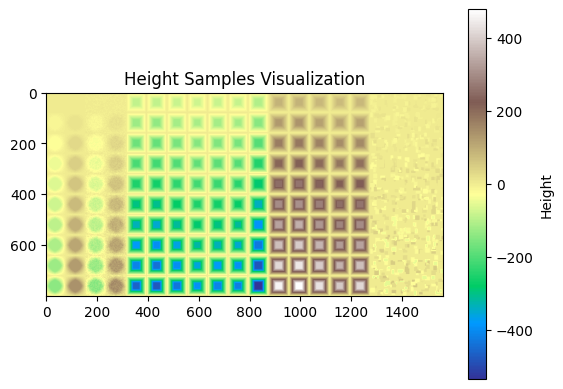

如圖所示,保存框架中地形課程的全部地形數據,基于原框架中_get_heights和_init_height_points函數的高程點采樣邏輯構建訓練數據集。

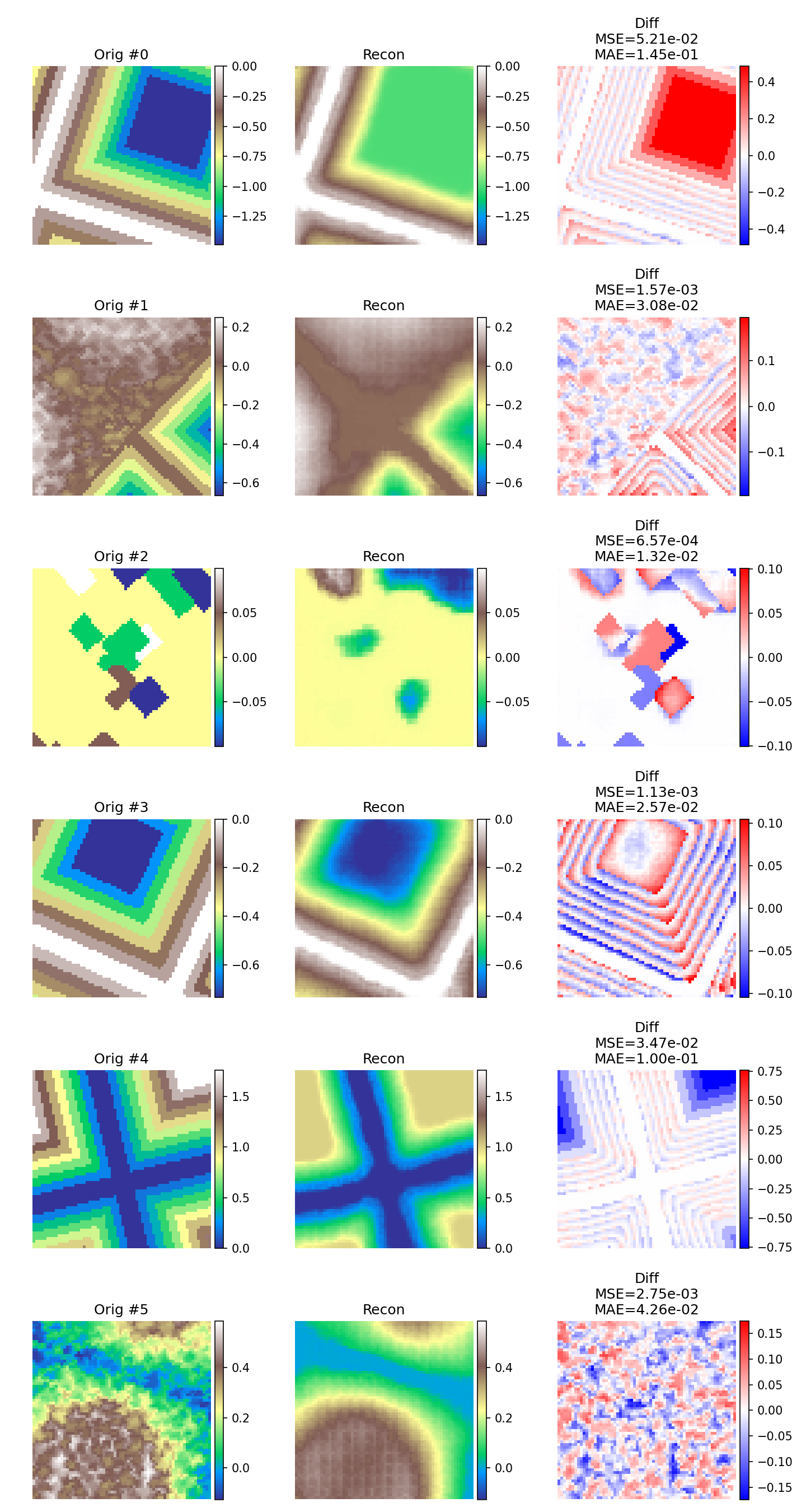

如圖所示,模型在重構中能夠較好地捕捉大尺度結構,尤其是高程分布和主要形狀,但在細節還原上表現不足,高頻紋理和銳利邊緣往往被平滑化,這是卷積自編碼器常見的問題。SWD 正則化在一定程度上促使潛在空間分布更加光滑,從而提升整體結構一致性,但也可能犧牲部分精細還原能力。對于噪聲較多的樣本(如 #1、#5),模型更傾向于生成較為“干凈”的版本,而非精確還原原始紋理。

參考材料

-

逐際動力開源運控 tron1-rl-isaacgym:https://github.com/limxdynamics/tron1-rl-isaacgym

-

Advanced skills by learning locomotion and local navigation end-to-end (iros 2022)

-

Terrain-attentive learning for efficient 6-DoF kinodynamic modeling on vertically challenging terrain (iros 2024)

)

)