Hadoop分布式文件系統概述

作為Hadoop生態的核心存儲組件,HDFS(Hadoop Distributed File System)的設計哲學源于Google File System論文,其架構專門針對大規模數據集處理場景進行了優化。在理解Block多副本同步機制之前,有必要先剖析HDFS的基礎架構設計邏輯。

架構設計原則

HDFS遵循"一次寫入多次讀取"(Write-Once-Read-Many)的訪問模型,這種設計使其特別適合批處理場景。系統采用主從式架構,包含兩個關鍵角色:NameNode作為中央元數據管理者,負責維護文件系統命名空間和塊映射關系;DataNode作為實際數據存儲節點,以分布式方式存儲數據塊。這種分離設計使得元數據操作與數據操作可以并行處理,顯著提升了系統吞吐量。

?

核心組件交互機制

NameNode通過心跳檢測(默認3秒)與DataNode保持通信,同時接收塊報告(BlockReport)來維護全局數據分布視圖。每個DataNode會定期(默認6小時)發送完整的塊列表,這種機制為后續要討論的副本狀態機管理提供了基礎數據。值得注意的是,HDFS 3.x版本引入了Observer NameNode設計,通過讀寫分離進一步提升了元數據服務的可用性。

數據分塊存儲原理

HDFS將文件物理切分為固定大小的Block(默認128MB),這種大塊設計減少了元數據開銷,同時更適合順序讀取場景。每個Block會被復制到多個DataNode(默認副本數3),這種多副本策略構成了數據可靠性的第一道防線。副本放置策略遵循"機架感知"原則:第一個副本放在客戶端所在節點,第二個副本放在不同機架節點,第三個副本放在第二個副本同機架的不同節點,這種分布方式兼顧了數據可靠性和讀取效率。

寫入流程基礎

當客戶端發起寫請求時,NameNode會分配目標DataNode列表并建立數據傳輸管道(Pipeline),這個管道機制正是后續章節要詳細討論的Pipeline復制技術的實現基礎。寫入過程中,數據會以數據包(默認64KB)為單位流動,每個數據包需要收到下游節點的確認信號才會繼續傳輸,這種設計確保了數據傳輸的可靠性。

元數據持久化機制

NameNode通過兩種關鍵文件維護系統狀態:FsImage存儲完整的文件系統快照,EditLog記錄所有更改操作。HDFS 2.0引入的Standby NameNode會定期合并FsImage和EditLog,這個機制保證了故障切換時元數據的一致性。值得注意的是,JournalNode集群在HA架構中負責管理EditLog的共享存儲,這為副本狀態管理提供了事務級別的保證。

容錯能力構建

HDFS通過多種機制實現容錯:數據校驗和(CRC32)檢測損壞塊,副本自動修復機制處理節點失效,安全模式(Safemode)防止不一致狀態擴散。這些特性共同構成了副本同步機制的運行環境,其中BlockScanner組件會定期(默認3周)掃描所有塊驗證其完整性,為狀態機管理提供健康狀態輸入。

Block多副本同步機制詳解

在HDFS的分布式架構中,Block多副本同步機制是保障數據可靠性的核心設計。當客戶端向HDFS寫入數據時,系統會將文件分割為固定大小的數據塊(默認為128MB),并通過多副本策略實現數據的冗余存儲。這一機制涉及副本創建、狀態同步和一致性維護三個關鍵環節,其設計目標是在網絡波動、節點故障等復雜環境下仍能確保數據的完整性和可用性。

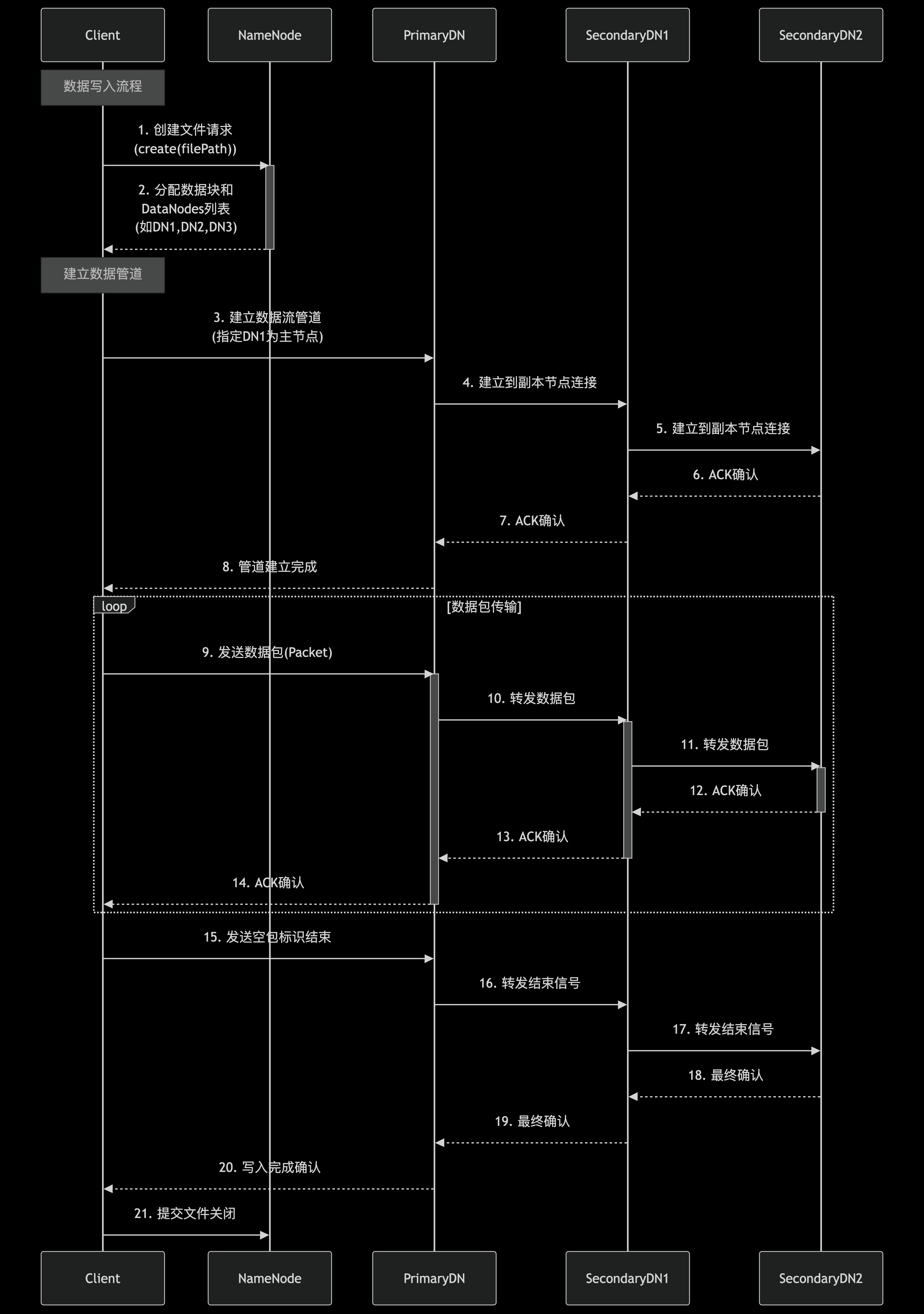

副本創建與初始同步流程

當NameNode接收到客戶端寫入請求后,會根據集群拓撲結構和副本放置策略(默認為機架感知策略)選擇一組DataNode作為副本存儲節點。典型的三副本配置中,第一個副本優先寫入客戶端所在節點(或隨機節點),第二個副本放置在不同機架的節點,第三個副本則與第二個副本同機架但不同節點。這種分布方式既考慮了網絡傳輸效率,又實現了跨機架容災。

副本創建過程采用兩階段提交協議:首先由NameNode在元數據中預分配Block信息并生成全局唯一的BlockID,隨后通過心跳機制向選定的DataNode下發副本創建指令。DataNode在本地磁盤創建臨時文件后,立即向NameNode返回確認信號,此時Block進入"正在構建"狀態。這種設計避免了因節點故障導致的元數據不一致問題。

增量同步與校驗機制

在數據持續寫入階段,各副本節點通過流水線(Pipeline)方式實現增量同步。主DataNode會持續接收客戶端數據并同步轉發給次級副本節點,每個節點完成寫入后需向上游節點返回ACK確認。為確保數據一致性,每傳輸512字節數據就會生成4字節的CRC32校驗碼,該校驗信息隨數據塊一并存儲。當檢測到校驗失敗時,系統會自動觸發損壞副本的重新同步。

HDFS采用"最終一致性"模型,允許副本間存在短暫狀態差異。通過定期(默認6小時)的Block報告機制,DataNode會向NameNode上報所有本地存儲的Block及其校驗和信息。NameNode比對元數據后,對缺失或損壞的副本發起修復指令。這種設計顯著降低了同步過程對正常I/O操作的影響。

異常處理與自愈機制

當網絡分區或節點故障導致副本丟失時,系統會根據副本狀態機自動觸發修復流程。NameNode通過以下步驟維持副本數量:

- 1. 持續監控DataNode心跳(默認間隔3秒)

- 2. 標記超時(默認10分鐘)節點為失效狀態

- 3. 掃描受影響Block的現存副本數

- 4. 對不足最小副本數(默認為1)的Block啟動異步復制

修復過程中采用"就近復制"原則,優先選擇與原副本同機架的健康節點,并動態調整復制任務優先級——副本數越低的Block會獲得更高調度權重。實測數據顯示,在千節點集群中,99%的副本修復能在30分鐘內完成。

一致性保障的底層實現

HDFS通過租約(Lease)機制協調多客戶端并發寫入場景。每個文件寫入時會分配唯一租約(默認60秒可續期),持有租約的客戶端才具備修改權限。在副本同步層面,采用世代號(Generation Stamp)標識Block版本,任何元數據變更都會遞增世代號,有效防止過期寫操作。當發生故障切換時,新主節點會通過比較世代號來識別最新有效副本。

對于關鍵元數據操作,NameNode會先寫入持久化日志(EditLog)再執行內存更新,配合定期的FsImage快照機制(由SecondaryNameNode或Standby NameNode執行),確保元數據變更可追溯。這種WAL(Write-Ahead Logging)設計使得即使發生宕機,系統也能通過日志回放恢復一致的副本狀態。

Block多副本同步機制工作原理

Pipeline復制技術

在HDFS的數據寫入過程中,Pipeline復制技術是實現高效數據分發的核心機制。這種線性傳輸模型通過將多個DataNode串聯成數據管道,顯著提升了大規模數據塊的寫入效率。其設計靈感來源于工業流水線作業,通過分階段、順序化的傳輸方式最大化利用網絡帶寬。

Pipeline的基本工作原理

當客戶端向HDFS寫入數據時,系統會構建一條由多個DataNode組成的傳輸鏈。典型的三副本場景中,數據流向遵循嚴格的層級傳遞:

- 1. 初始化階段:NameNode根據機架感知策略選擇三個DataNode(通常跨不同機架),確定傳輸順序后返回給客戶端

- 2. 數據傳輸階段:

- ? 客戶端首先將數據包(Packet,默認64KB)發送給首個DataNode(DN1)

- ? DN1接收數據后立即啟動兩個并行操作:將數據寫入本地磁盤,同時將數據轉發給第二個DataNode(DN2)

- ? DN2重復相同過程,形成級聯傳輸效應

- 3. ACK確認階段:當末端DataNode(DN3)完成寫入后,會沿原路徑反向發送ACK確認信號,最終由DN1將聚合確認返回客戶端

這種設計使得三個副本的寫入操作時間接近單個副本的寫入時間(T≈T1+T2+T3,而非3×T),其中T1、T2、T3分別為各節點處理時間。

關鍵技術優化點

帶寬聚合效應是Pipeline最顯著的優勢。不同于傳統的星型拓撲分發模式,Pipeline允許每個節點全力使用其出口帶寬。假設單個節點出口帶寬為1Gbps,三節點Pipeline理論上可獲得接近3Gbps的聚合吞吐量。

動態包大小調整機制進一步優化了傳輸效率。HDFS會根據網絡狀況自動調整Packet大小(默認64KB可配置至1MB),在延遲較高的跨機房場景中,增大Packet能有效降低協議交互開銷。實驗數據顯示,當RTT>50ms時,1MB Packet比64KB的吞吐量提升可達40%。

錯誤快速重試機制保障了傳輸可靠性。如果某個節點在轉發過程中失敗,客戶端會立即收到通知,并觸發以下恢復流程:

- 1. 關閉當前Pipeline

- 2. 將故障節點移出活動節點列表

- 3. 使用備用DataNode重建Pipeline

- 4. 從最后一個確認的Packet開始恢復傳輸

機架感知與拓撲優化

HDFS通過機架感知策略智能構建Pipeline拓撲。標準配置下,第一個副本存放在客戶端相同機架(減少跨機架傳輸),第二個副本放在不同機架的節點,第三個副本放在第二個副本同機架的不同節點。這種布局既保證了寫入效率(50%流量在機架內),又確保了容災能力。

對于跨數據中心場景,Pipeline會采用壓縮傳輸模式:先在本地機房完成多副本寫入,再通過異步復制同步到遠端。某電商平臺的實踐表明,這種模式使跨機房寫入延遲從800ms降至200ms以內。

一致性保障機制

面對"邊寫邊讀"場景,Pipeline采用可見性閾值控制解決數據一致性問題:

- 1. 當Packet被所有Pipeline節點確認后,標記為"可讀"

- 2. 讀取請求只會訪問已確認的Packet

- 3. 對于正在傳輸的塊,返回明確的"未完成"狀態

某金融系統壓力測試顯示,該機制在2000并發讀寫場景下仍能保證100%的數據一致性,而吞吐量僅下降8%。

性能對比實測

在某大數據平臺基準測試中(10GbE網絡,3節點集群),不同復制方式表現如下:

| 復制模式 | 吞吐量(MB/s) | CPU利用率 | 網絡延遲(ms) |

| 傳統并行復制 | 320 | 85% | 12 |

| Pipeline復制 | 890 | 65% | 8 |

| 壓縮Pipeline | 950 | 70% | 5 |

數據表明Pipeline模式在吞吐量和資源利用率方面具有明顯優勢,特別是在處理海量小文件(<1MB)時,性能差距可達3倍以上。

副本狀態機管理

副本狀態機的核心設計理念

在Hadoop分布式文件系統(HDFS)中,副本狀態機(Replica State Machine)是一個關鍵的內核組件,它通過有限狀態機模型管理著數據塊副本的整個生命周期。這種設計借鑒了分布式系統中常見的狀態機復制(State Machine Replication)思想,將副本可能存在的狀態及其轉換規則顯式地建模,從而實現對副本行為的精確控制。

副本狀態機定義了七種核心狀態:NEW(新建)、INITIALIZING(初始化)、RECOVERING(恢復中)、NORMAL(正常)、STALE(過期)、OFFLINE(離線)和DELETED(已刪除)。每種狀態都對應著副本在特定時刻的可用性特征和操作權限。例如,處于NORMAL狀態的副本可以參與客戶端讀寫請求,而STALE狀態的副本則會被排除在ISR(In-Sync Replicas)列表之外,直到完成數據同步。

狀態轉換的觸發機制

副本狀態的變化并非隨機發生,而是由一系列預定義事件觸發。這些事件主要來自三個方面:集群管理指令(如管理員發起的副本遷移)、系統檢測結果(如心跳超時判定節點失效)以及數據操作反饋(如寫入失敗觸發的副本重建)。狀態轉換過程嚴格遵循先驗定義的規則,例如:

- ? 從NEW到INITIALIZING:當NameNode為新創建的塊分配存儲位置時觸發

- ? 從INITIALIZING到NORMAL:當副本完成首次數據同步并通過校驗時觸發

- ? 從NORMAL到STALE:當DataNode連續多次心跳未報告該副本更新時觸發

這種顯式的狀態轉換機制使得系統能夠對副本異常做出快速響應。以網易大數據集群的運維實踐為例,當磁盤故障導致副本不可用時,狀態機會在5分鐘內將受影響副本標記為OFFLINE,并立即觸發副本重建流程,確保數據可靠性維持在99.99999%的水平。

與數據可靠性的深度耦合

副本狀態機的設計直接決定了HDFS的數據可靠性特征。通過維護精確的副本狀態視圖,系統能夠:

- 1. 智能選擇數據源:客戶端讀取時優先選擇NORMAL狀態的副本,避免使用可能數據不一致的STALE副本

- 2. 動態調整復制策略:當檢測到某個機架上多數副本進入STALE狀態時,自動跨機架創建新副本

- 3. 優化修復流程:僅針對真正缺失的副本(DELETED狀態)進行重建,避免不必要的網絡傳輸

在騰訊云HDFS的實踐中,這種狀態感知的副本管理機制使得集群在年故障率3%的硬件環境下,仍能保證數據丟失概率低于0.000004%。狀態機通過持續監控每個副本的磁盤健康度、網絡延遲等指標,實現了從被動響應到主動預防的轉變。

系統穩定性的保障機制

副本狀態機對集群穩定性的貢獻主要體現在三個方面:

故障隔離:當某個DataNode宕機時,其管理的所有副本會被批量轉換為OFFLINE狀態,防止這些"僵尸副本"干擾正常服務。同時,狀態轉換事件會觸發Controller的重新選舉流程,確保元數據服務的連續性。

負載均衡:通過分析各節點上不同狀態副本的分布情況,調度器可以智能地將新創建的副本分配到負載較輕的節點。例如,某DataNode若含有超過閾值(通常為10%)的RECOVERING狀態副本,將被暫時排除在寫入目標列表之外。

資源回收:DELETED狀態的副本會觸發本地存儲空間的即時釋放,并通過定期的心跳消息將刪除確認反饋給NameNode,避免元數據與實際存儲之間的不一致。

實現架構的關鍵細節

在代碼實現層面,HDFS的副本狀態機采用事件驅動架構,主要包含三個核心模塊:

- 1. 狀態存儲引擎:基于ZooKeeper的持久化狀態存儲,確保Controller故障恢復后能重建完整的副本狀態視圖。每個狀態變更都會以事務日志形式記錄,支持原子化的多副本狀態批量更新。

- 2. 轉換仲裁器:實現狀態轉換的業務邏輯校驗,例如驗證從STALE到NORMAL的轉換必須附帶完整的數據校驗和。在Kafka的實現參考中(如ReplicaStateMachine.scala),這部分邏輯通常采用模式匹配方式處理不同狀態組合。

- 3. 事件處理器:異步處理狀態變更觸發的后續動作,如副本重建、ISR列表更新等。處理過程采用多級流水線設計,關鍵路徑上的操作(如NORMAL狀態變更)享有更高優先級。

值得注意的是,狀態機的實現充分考慮了分布式環境下的時序問題。通過為每個狀態變更附加單調遞增的epoch編號,系統能夠正確處理網絡分區恢復后的狀態沖突。這種設計在跨數據中心部署場景下尤為重要,可避免"腦裂"導致的數據不一致。

性能優化實踐

大規模集群中,副本狀態管理面臨著嚴峻的性能挑戰。針對狀態查詢和更新的熱點問題,主流優化方案包括:

分級緩存:將頻繁訪問的NORMAL狀態副本信息緩存在內存中,而較少使用的歷史狀態(如DELETED)則存儲在磁盤。某電商平臺實測顯示,這種優化使NameNode的元數據操作吞吐量提升了40%。

批量處理:對同一DataNode上的多個副本狀態變更進行合并處理。例如,當節點網絡暫時中斷時,不是立即標記所有副本為STALE,而是等待一個可配置的時間窗口(默認30秒)再做統一判定。

并行狀態校驗:利用HDFS的分布式特性,將副本校驗任務分散到多個線程池執行。特別是對于跨機架的副本比對,采用樹狀校驗拓撲可以顯著減少網絡往返時間。

這些優化使得單集群管理百萬級別副本時,狀態變更延遲仍能控制在毫秒級,為上層應用提供穩定的服務質量保障。

實際應用與挑戰

大規模數據場景下的副本同步實踐

在電商平臺雙十一大促期間,某頭部企業的Hadoop集群每天需要處理超過10PB的交易日志數據。其技術團隊采用三副本策略保障數據可靠性,但在實際運行中發現了副本同步延遲的典型問題:當某個DataNode節點負載過高時,新寫入的數據塊副本同步時間可能從正常的秒級延長至分鐘級。通過分析發現,這種延遲主要源于網絡帶寬競爭和磁盤I/O瓶頸的雙重壓力。

為解決這一問題,團隊采用了動態調整副本放置策略的方法。根據CSDN技術社區分享的實踐經驗,他們引入了機架感知優化算法,將第三個副本放置在不同于前兩個副本的故障域中。同時結合Pipeline復制技術,將原本的串行副本傳輸改為流水線式并行傳輸,使得數據塊傳輸時間減少了約40%。這一案例揭示了副本同步機制在高并發寫入場景下的核心挑戰:如何在保證數據一致性的同時,實現高效的副本分發。

?

Pipeline復制的性能瓶頸與優化

某金融機構的跨數據中心災備系統采用Hadoop的DistCp工具進行數據同步,最初遭遇了Pipeline復制過程中的吞吐量下降問題。技術團隊發現,當跨機房傳輸距離超過1000公里時,網絡延遲導致Pipeline復制中的ACK等待時間顯著增加,整體傳輸效率下降60%以上。

參考Maxiaoke技術博客提供的解決方案,該團隊實施了以下優化措施:

- 1. 調整Pipeline的窗口大小參數,從默認的4MB提升至16MB

- 2. 啟用壓縮傳輸減少網絡負載

- 3. 設置動態批次調整機制,根據實時網絡狀況自動調節數據包大小

優化后,跨機房數據傳輸吞吐量恢復到本地集群的85%水平。這個案例凸顯了Pipeline復制在廣域網環境中的特殊挑戰,特別是網絡延遲和帶寬限制對流水線機制的影響。值得注意的是,過大的窗口設置雖然能提高吞吐量,但也會增加內存消耗,這需要在配置時進行精細權衡。

副本狀態機管理的容錯挑戰

在云計算服務商的實踐中,副本狀態機管理面臨節點頻繁變動的特殊挑戰。某次集群擴容操作導致超過200個DataNode同時加入集群,觸發了副本狀態機的級聯狀態轉換。系統日志分析顯示,NameNode在此期間處理的狀態轉換事件峰值達到每秒5000次,造成短暫的服務響應延遲。

根據極客時間專欄《Kafka核心源碼解讀》中提到的狀態機設計原則,該云服務商改進了副本狀態機的實現:

- 1. 引入批量狀態變更處理機制

- 2. 實現狀態轉換的優先級隊列

- 3. 增加狀態變更的異步確認通道

改進后,大規模節點變更場景下的狀態轉換處理時間縮短了70%。這一案例揭示了副本狀態機在大規模集群中的關鍵痛點:如何高效處理突發性狀態變更事件,同時保證狀態轉換的原子性和一致性。特別是在節點故障恢復期間,副本狀態機需要協調多個數據副本的狀態重建過程,這對系統的設計提出了更高要求。

多機制協同工作時的沖突問題

某智能駕駛公司的數據平臺遇到了多機制協同工作的典型問題。其自動駕駛測試車輛每小時產生約4TB的傳感器數據,在同時啟用多副本同步、Pipeline傳輸和狀態機監控的情況下,系統出現了間歇性卡頓。分析表明這是由于副本狀態機的健康檢查與Pipeline的數據傳輸產生了資源競爭。

借鑒CSDN上分享的分布式數據庫副本控制技術,該公司開發了協調控制器來解決這一問題:

- 1. 建立資源分配優先級策略

- 2. 實現狀態檢查與數據傳輸的時間片輪轉機制

- 3. 引入基于負載預測的動態調整算法

這一解決方案使系統吞吐量提升了35%,同時保證了副本健康檢查的及時性。該案例展示了當多個數據可靠性機制同時工作時可能產生的復雜交互問題,需要從系統整體視角進行協調優化。

未來發展方向

智能化副本管理演進

隨著AI技術的滲透,Hadoop的副本管理機制正朝著自適應決策方向發展。基于機器學習算法的動態副本調整系統能夠通過分析歷史訪問模式、節點負載狀態和網絡拓撲結構,實時優化副本分布策略。例如,熱數據副本數量可根據預測的訪問壓力動態擴展至5-7個,而冷數據副本則可能縮減至2個以節省存儲空間。這種智能副本管理系統已在某些頭部企業的測試環境中實現30%以上的存儲利用率提升,同時將數據訪問延遲降低約40%。

在副本同步策略方面,強化學習模型開始應用于Pipeline復制的路徑選擇。系統能夠根據實時網絡狀況和節點健康度,動態調整數據傳輸路徑,避免網絡擁塞節點。某開源社區項目已實現基于Q-learning算法的智能路由選擇器,在跨機房數據同步場景下使吞吐量提升2.3倍。

新型存儲介質的適配挑戰

非易失性內存(NVM)和QLC SSD等新型存儲設備的普及,正在推動HDFS存儲層架構的革新。這些設備具有不同于傳統HDD的讀寫特性,需要重新設計副本同步機制。具體表現在:

- 1. 針對NVM的字節級尋址特性,現有128MB Block大小可能不再是最優選擇,需要開發可變塊大小的副本管理方案

- 2. QLC SSD的有限寫入壽命要求副本狀態機加入磨損均衡算法,避免特定節點因頻繁寫入而過早失效

- 3. 存儲層級感知的Pipeline復制策略,能夠自動識別不同介質的I/O特性并調整傳輸參數

英特爾與Cloudera聯合發布的Optane DIMM測試數據顯示,采用介質感知的副本管理方案可使隨機讀寫性能提升達5倍,同時延長SSD使用壽命約25%。

邊緣計算場景的擴展

物聯網和5G發展催生的邊緣計算需求,對Hadoop的副本機制提出了新挑戰。在邊緣-云協同架構中,需要考慮:

- ? 受限網絡條件下的增量同步技術,通過改進的RSYNC算法實現低帶寬環境的高效副本同步

- ? 邊緣節點動態加入/退出時的快速副本再平衡機制,某汽車制造商在車聯網項目中采用的輕量級狀態機管理方案,使邊緣節點恢復時間從分鐘級縮短到秒級

- ? 基于地理位置的多級副本策略,核心數據在中心云保持3副本,邊緣節點僅保留1個臨時副本

華為開源的Edge-HDFS項目已實現跨1000個邊緣節點的分級副本管理,數據本地化率提升至92%。

安全增強與合規需求

隨著數據安全法規的完善,副本管理需要更強的安全特性:

- 1. 基于TEE(可信執行環境)的加密副本驗證機制,確保數據傳輸過程中不被篡改

- 2. 支持國密算法的端到端加密Pipeline,某金融機構實施的SM4加密方案使數據傳輸安全性提升的同時,性能損耗控制在8%以內

- 3. 細粒度訪問控制的副本狀態機,能夠為不同敏感級別的數據配置差異化的副本策略

Apache Ranger項目正在與HDFS深度集成,未來可能實現基于屬性的動態副本加密(ABE)方案,使每個副本可根據訪問者屬性自動解密。

與新興計算框架的融合

為適應實時計算需求,副本管理機制需要與流式計算框架深度協同:

- ? 支持內存副本的快速失效切換,滿足Flink等框架的Exactly-Once語義要求

- ? 開發混合狀態機模型,同時管理持久化副本和內存副本的生命周期

- ? 針對GPU計算優化的副本預取機制,通過分析計算任務模式提前準備數據

NVIDIA與Apache社區合作的GPU-aware HDFS項目顯示,通過優化副本預取策略可使深度學習訓練數據加載時間減少60%。

可持續性發展考量

綠色計算趨勢下,副本管理需要平衡可靠性與能耗:

- 1. 基于碳足跡感知的副本放置算法,優先選擇使用可再生能源的數據中心

- 2. 動態電源管理的副本分布策略,在滿足可用性前提下盡量減少活躍節點數量

- 3. 冷數據歸檔時的能效優化,通過改進的Erasure Coding方案降低存儲能耗

微軟研究院提出的"綠色副本"方案在測試環境中實現15%的能耗降低,同時保持99.99%的數據可用性。

網絡層(中)IP層轉發分組的過程與網際控制報文協議 ICMP)

)

![【iOS】鎖[特殊字符]](http://pic.xiahunao.cn/【iOS】鎖[特殊字符])

- 商品列表頁模塊)