理解文件系統

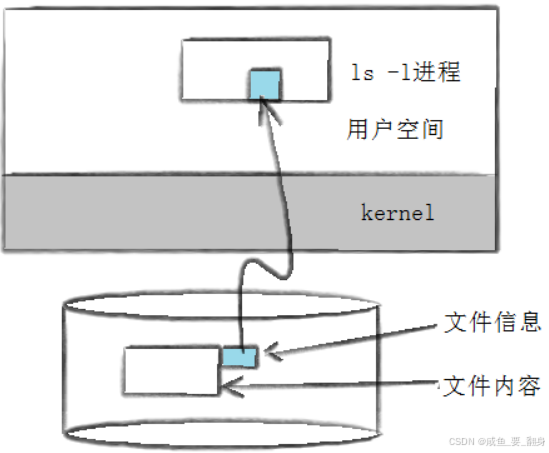

????????我們知道文件可以分為磁盤文件和內存文件,內存文件前面我們已經談過了,下面我們來談談磁盤文件。

目錄

一、引入"塊"概念

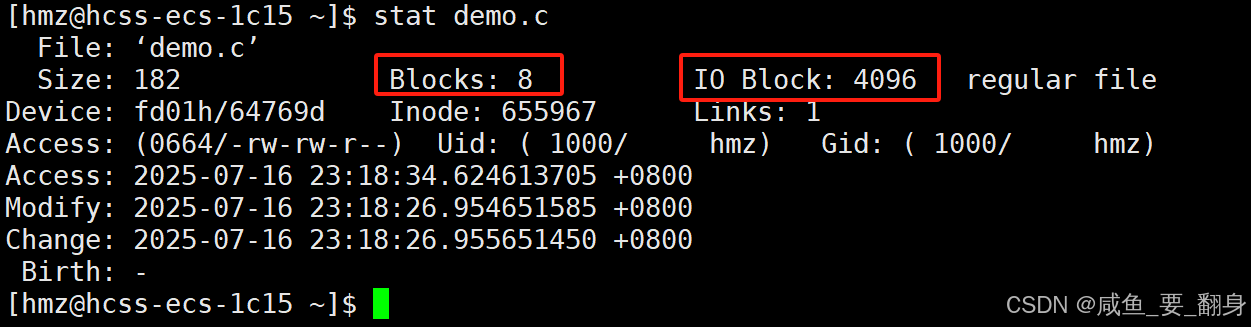

解析?stat demo.c?命令輸出

基本信息

設備信息

索引節點信息

權限信息

時間戳

二、引入"分區"概念

1、在Linux系統中,可通過以下命令查看磁盤分區信息

2、磁盤實現分區

3、磁盤格式化

三、引入"inode"概念

解析?ls -l?命令輸出內容

各字段詳細解析

特殊情況的表示

解析?ls -li?命令輸出

Inode號 (第1列)

注意

請注意

目前大家可能還存在兩個疑問

一、引入"塊"概念

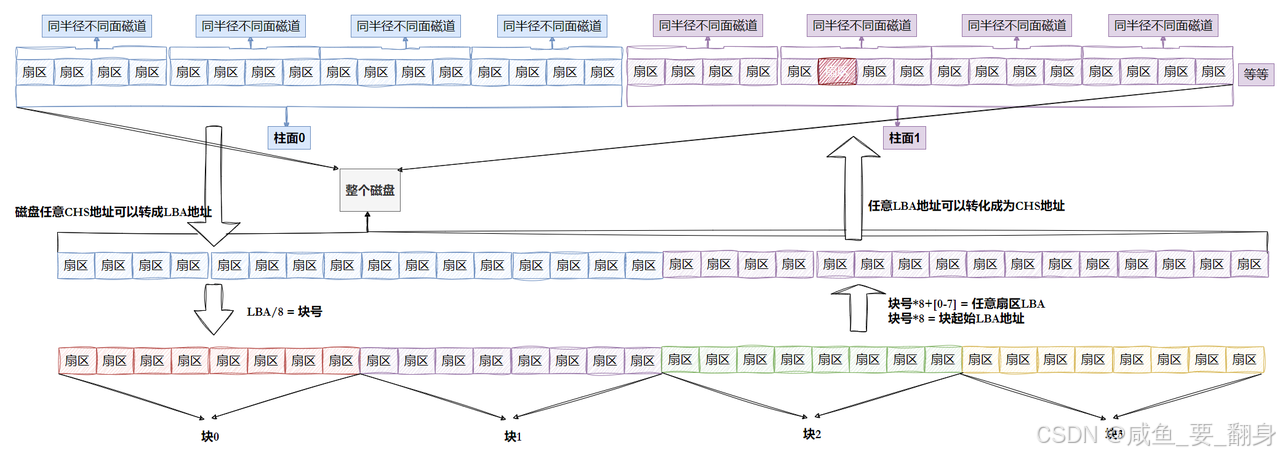

????????硬盤是典型的"塊"設備。操作系統在讀取硬盤數據時,并非逐個扇區讀取(這樣效率太低),而是通過一次性連續讀取多個扇區來實現,這個連續讀取的單位稱為"塊"(block)。

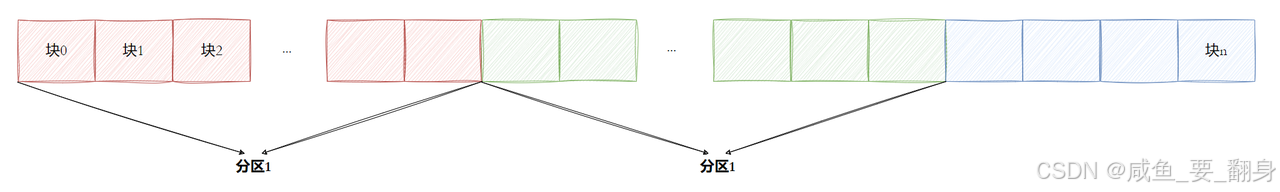

????????每個硬盤分區都被劃分為若干個"塊"。"塊"的大小在格式化時確定且不可更改,最常見的大小是4KB(即連續八個扇區組成一個"塊")。"塊"是文件存取的最小單位。

stat 文件名

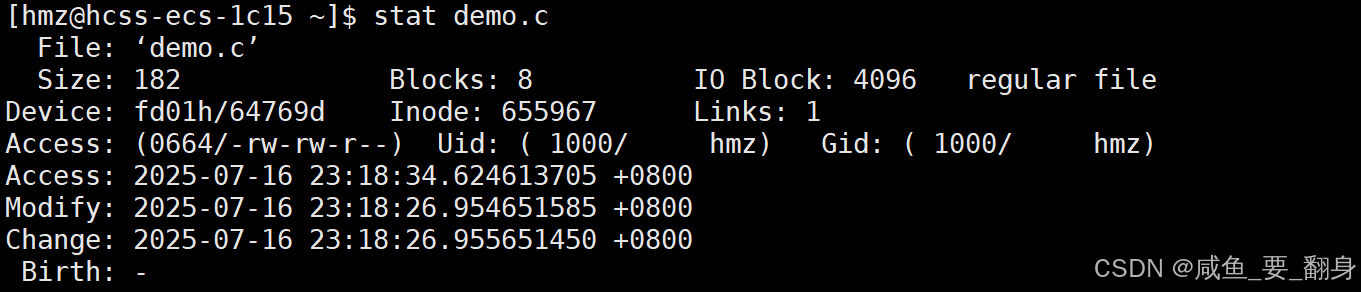

解析?stat demo.c?命令輸出

stat?命令用于顯示文件或文件系統的詳細狀態信息。以下是?demo.c?文件的詳細信息解析:

基本信息

-

文件名: 'demo.c'

-

大小: 182 字節

-

占用塊數: 8 個塊 (通常每個塊512字節,所以占用約4KB空間)

-

IO塊大小: 4096 字節 (文件系統塊大小)

-

類型: 普通文件 (regular file)

設備信息

-

設備號: fd01h/64769d (主設備號fd01h,次設備號64769d)

索引節點信息

-

Inode號: 655967

-

硬鏈接數: 1 (表示沒有其他硬鏈接指向此文件)

權限信息

-

訪問權限: 0664 (-rw-rw-r--)

-

所有者(hmz): 讀寫權限(rw-)

-

所屬組(hmz): 讀寫權限(rw-)

-

其他用戶: 只讀權限(r--)

-

-

所有者: UID 1000 (用戶名hmz)

-

所屬組: GID 1000 (組名hmz)

時間戳

-

最后訪問時間(Access): 2025-07-16 23:18:34.624613705 +0800

-

最后修改時間(Modify): 2025-07-16 23:18:26.954651585 +0800 (文件內容最后修改時間)

-

最后狀態變更時間(Change): 2025-07-16 23:18:26.955651450 +0800 (文件元數據如權限等最后變更時間)

-

創建時間(Birth): - (不支持或未記錄)

注意:

- 磁盤可視為一個三維數組,我們將其抽象為一維數組處理,數組下標對應LBA(Logical Block Address),每個元素代表一個扇區

- 每個扇區都有對應的LBA地址,8個扇區組成一個塊,可以根據LBA計算出塊地址

- LBA與塊號的轉換關系:

- 已知LBA求塊號:塊號 = LBA / 8

- 已知塊號求LBA:LBA = 塊號 * 8 + n(n表示塊內扇區序號)

二、引入"分區"概念

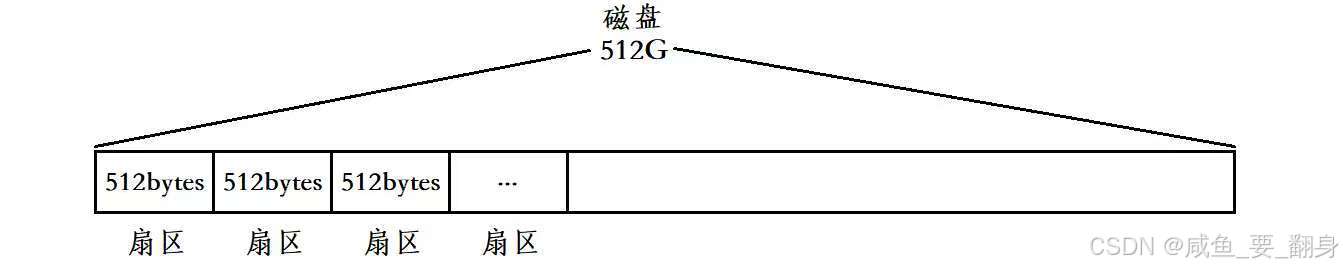

????????磁盤作為典型的塊設備,通常以512字節的扇區為基本單位。以512GB磁盤為例,其包含超過十億個扇區。

????????實際上,磁盤可以被劃分為多個分區(partition)。分區編輯器將磁盤劃分為若干邏輯區域,不同分區可存儲特定類型的目錄和文件。分區越多,文件分類管理就越細致。以Windows系統為例,你可能有一塊物理磁盤并將其劃分為C、D、E盤,這些盤符就代表不同的分區。從本質上說,分區就是對硬盤進行格式化的一種方式。

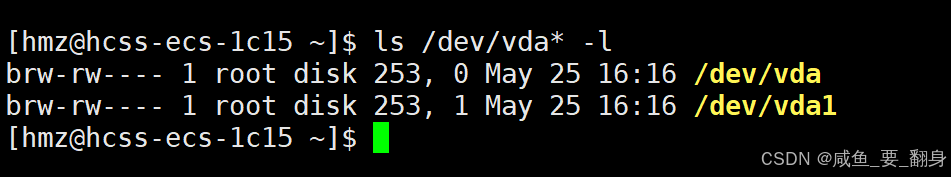

1、在Linux系統中,可通過以下命令查看磁盤分區信息

ls /dev/vda* -l

2、磁盤實現分區

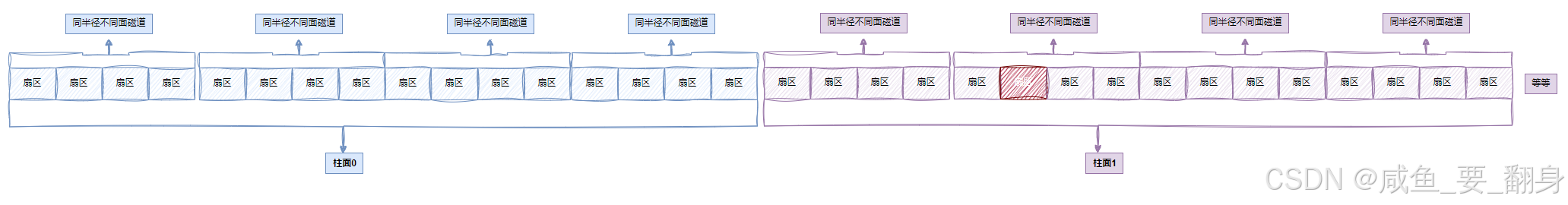

????????在Linux系統中,所有設備都以文件形式存在,那么如何實現分區呢?分區的最小單位是柱面,我們可以通過指定柱面編號來進行分區,具體操作就是設置每個分區的起始和結束柱面編號。

????????為了更直觀地理解,我們可以將硬盤上的柱面(分區)展開,想象成一個平面示意圖,如下圖所示:

注意:

當滿足以下條件時:

-

所有柱面大小一致(即每個柱面包含相同數量的磁道)

-

每個磁道的扇區數相同(即"扇區個位一致")

那么計算分區大小和LBA地址可以簡化為:

-

分區大小計算:

分區大小 = (結束柱面號 - 起始柱面號 + 1) × 每柱面扇區數 × 扇區大小 -

LBA計算:

某位置的LBA = 起始柱面的LBA + (柱面偏移 × 每柱面扇區數) + 磁頭偏移 × 每磁道扇區數 + 扇區偏移 - 1

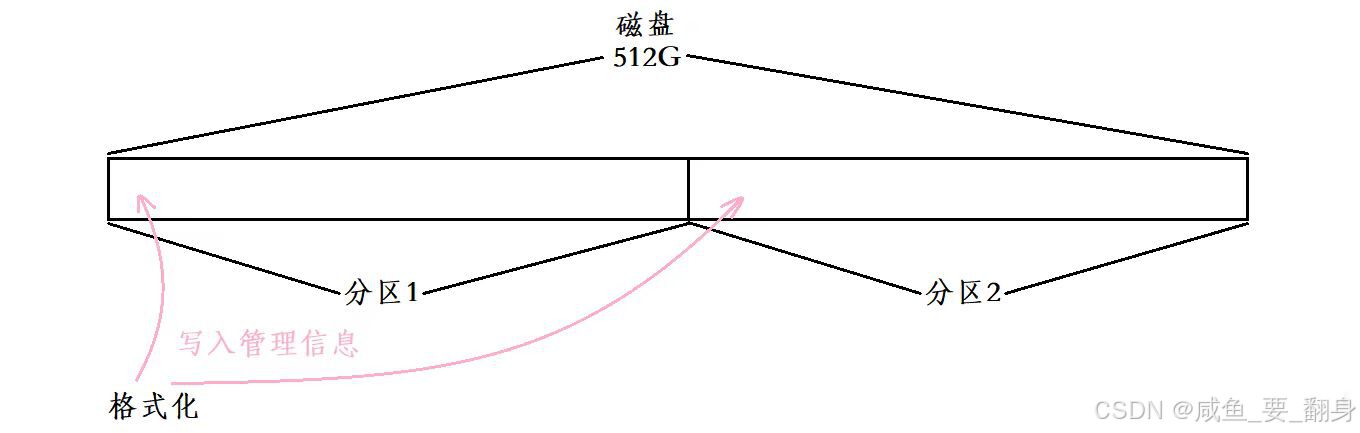

3、磁盤格式化

????????在完成磁盤分區后,還需要進行格式化操作。格式化是對磁盤分區進行初始化的過程,這一操作會清除分區內所有現有文件。

簡而言之,格式化就是在各個分區中寫入相應的管理信息。

????????其中,寫入的管理信息是什么是由文件系統決定的,不同的文件系統格式化時寫入的管理信息是不同的,常見的文件系統有EXT2、EXT3、XFS、NTFS等。 會在后面的博客中進行講解!

三、引入"inode"概念

????????在Linux系統中,文件內容與元數據是分開存儲的。這種存儲元數據的結構稱為inode。由于系統中可能存在大量文件,每個文件屬性集都需要一個唯一標識符,即inode編號。

????????簡而言之,inode就是文件屬性的集合。Linux系統中幾乎所有文件都擁有自己的inode。為了有效區分系統中的眾多inode,每個inode都被分配了唯一的編號。

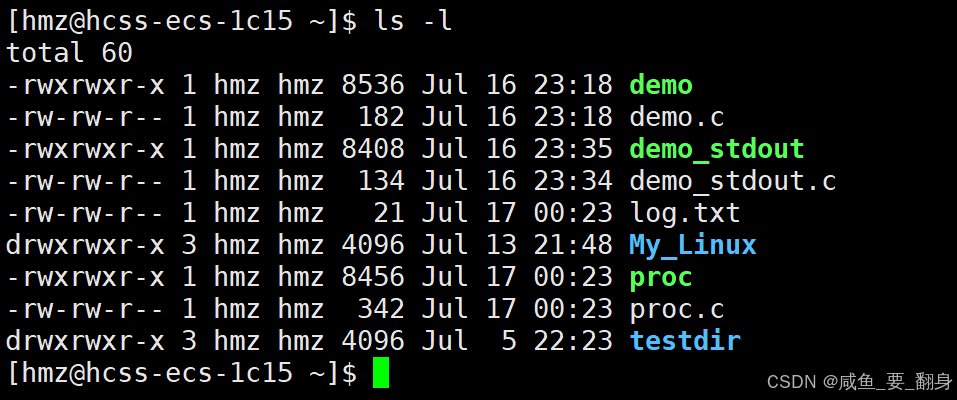

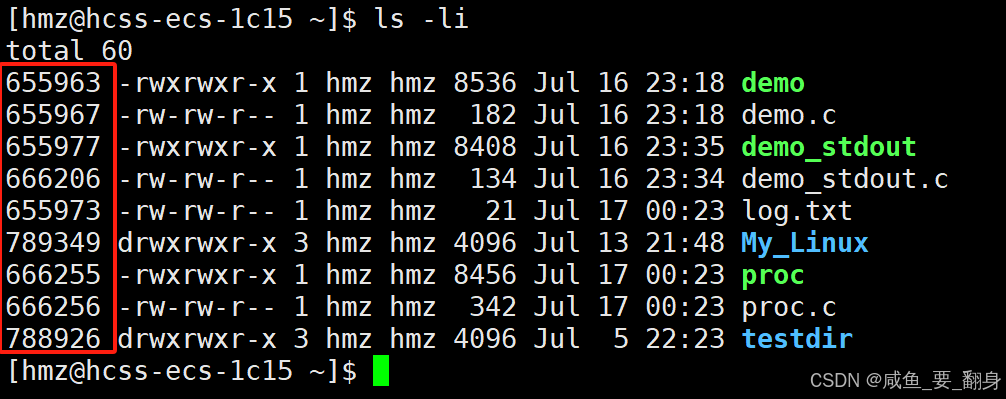

????????正如之前所述,文件由數據和屬性兩部分組成。當我們使用ls -l命令時,不僅能看到文件名,還能查看文件的元數據(即屬性信息)。

ls -l

解析?ls -l?命令輸出內容

? ? ls -l?是 Linux/Unix 系統中常用的命令,用于以長格式顯示文件和目錄的詳細信息。以下是典型輸出的解析:

各字段詳細解析

-

文件類型和權限(第1列)

由10個字符組成,例如?-rwxr-xr--:-

第1個字符:文件類型

標識符 文件類型 說明 -普通文件 常規文件,如文本、二進制文件等 d目錄 文件夾,包含其他文件或子目錄 l符號鏈接 快捷方式,指向另一個文件或目錄(如? link -> target)c字符設備文件 按字符流訪問的設備(如終端? /dev/tty)b塊設備文件 按數據塊訪問的設備(如硬盤? /dev/sda)s套接字文件 進程間通信的套接字文件(如 MySQL 的? /var/run/mysqld/mysqld.sock)p命名管道文件 先進先出(FIFO)管道,用于進程間通信(如? mkfifo?創建的文件) -

第2-4字符:所有者權限(u)

-

第5-7字符:組權限(g)

-

第8-10字符:其他用戶權限(o)

-

權限字符:

字符 權限類型 說明 r讀權限 允許查看文件內容(文件)或列出目錄內容(目錄) w寫權限 允許修改文件內容(文件)或在目錄中創建/刪除文件(目錄) x執行權限 允許執行文件(程序/腳本)或進入目錄(目錄) sSUID/SGID SUID(所有者位置):以文件所有者權限執行

SGID(組位置):以文件所屬組權限執行或繼承父目錄的組權限t粘滯位 僅對目錄有效,用戶只能刪除自己擁有的文件(如? /tmp?目錄)

-

-

硬鏈接數(第2列)

顯示指向該文件/目錄的硬鏈接數量。目錄通常至少有2個鏈接(自身和.)。 -

所有者(第3列)

文件/目錄的屬主用戶名。 -

所屬組(第4列)

文件/目錄的屬組名。 -

大小(第5列)

-

普通文件:顯示字節大小

-

目錄:顯示目錄元數據占用的空間(通常4096字節)

-

-

最后修改時間(第6-8列)

顯示文件/目錄的最后修改時間,格式通常為:-

月份(如Jun)

-

日期(如12)

-

時間(如14:30)

-

如果文件修改時間超過6個月,會顯示年份而非時間

-

-

文件名(最后一列)

文件或目錄名稱。如果是符號鏈接,會顯示?linkname -> targetname。

特殊情況的表示

-

SUID/SGID權限:

-

rwsr-xr-x(所有者x位置變為s表示SUID) -

rwxr-sr-x(組x位置變為s表示SGID)

-

-

粘滯位:

-

rwxr-xr-t(其他用戶x位置變為t)

-

-

大小時單位顯示:

使用?-lh?選項時會以K/M/G等易讀單位顯示大小

ls -l 用于讀取磁盤上的文件信息并顯示詳細列表:

除了通過這種方式讀取信息,還可以使用 stat 命令查看更詳細的內容:

????????這里我們需要思考一個問題:既然文件數據都存儲在"塊"中,那么顯然還需要一個地方來存儲文件的元信息(屬性信息),比如創建者、創建日期、文件大小等。這個存儲文件元信息的區域就叫做inode,中文譯名為"索引節點"。

ls -li

解析?ls -li?命令輸出

? ? ls -li?命令結合了?-i?(顯示inode號) 和?-l?(長格式) 選項,提供比普通?ls -l?更詳細的信息。以下是完整解析:

Inode號 (第1列)

-

唯一標識文件系統內的文件

-

示例:

1234567 -

特點:

-

每個文件/目錄有唯一inode號

-

硬鏈接共享相同inode號

-

刪除文件實際上是減少inode的鏈接計數

-

????????每個文件都對應一個inode,其中存儲著該文件的相關信息。要理解inode的概念,我們需要先深入了解文件系統的工作原理。

注意

- Linux系統中文件采用屬性與內容分離的存儲機制

- Linux通過inode結構存儲文件屬性,每個文件對應一個獨立的inode

- inode中包含唯一的標識符,稱為inode號

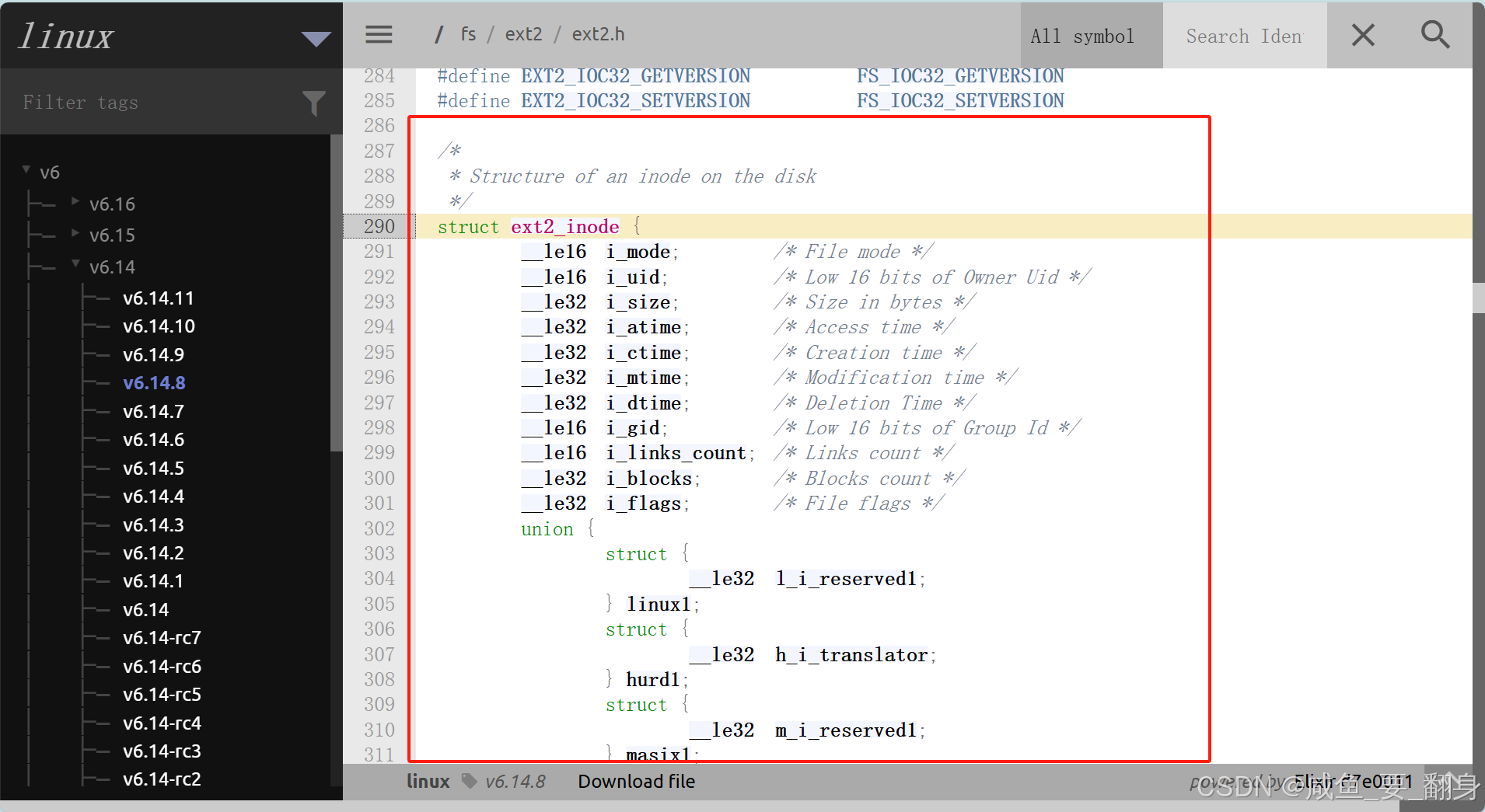

一個文件的 inode 屬性具體是什么樣呢?我們來到源碼中看看對應的結構:

/** Structure of an inode on the disk (ext2文件系統的磁盤inode結構)*/

struct ext2_inode {/* 基礎信息 */__le16 i_mode; /* 文件類型和權限 (rwx) */__le16 i_uid; /* 所有者UID低16位 */__le32 i_size; /* 文件大小(字節) *//* 時間戳(Unix時間戳格式) */__le32 i_atime; /* 最后訪問時間 */__le32 i_ctime; /* 創建時間 */__le32 i_mtime; /* 最后修改時間 */__le32 i_dtime; /* 刪除時間 *//* 所有權信息 */__le16 i_gid; /* 所屬組GID低16位 */__le16 i_links_count; /* 硬鏈接計數 */__le32 i_blocks; /* 占用塊數(512字節為單位) */__le32 i_flags; /* 文件標志(如不可修改、壓縮等) *//* 操作系統特定數據1 */union {struct {__le32 l_i_reserved1;} linux1;struct {__le32 h_i_translator;} hurd1;struct {__le32 m_i_reserved1;} masix1;} osd1;/* 數據塊指針 */__le32 i_block[EXT2_N_BLOCKS]; /* 直接/間接塊指針(共15個) *//* 擴展屬性 */__le32 i_generation; /* 文件版本(用于NFS) */__le32 i_file_acl; /* 文件ACL塊指針 */__le32 i_dir_acl; /* 目錄ACL塊指針 */__le32 i_faddr; /* 碎片地址 *//* 操作系統特定數據2 */union {struct {__u8 l_i_frag; /* 碎片編號 */__u8 l_i_fsize; /* 碎片大小 */__u16 i_pad1;__le16 l_i_uid_high; /* 所有者UID高16位 */__le16 l_i_gid_high; /* 所屬組GID高16位 */__u32 l_i_reserved2;} linux2;struct {__u8 h_i_frag;__u8 h_i_fsize;__le16 h_i_mode_high;__le16 h_i_uid_high;__le16 h_i_gid_high;__le32 h_i_author;} hurd2;struct {__u8 m_i_frag;__u8 m_i_fsize;__u16 m_pad1;__u32 m_i_reserved2[2];} masix2;} osd2;

};/** 數據塊相關常量*/

#define EXT2_NDIR_BLOCKS 12 /* 直接塊數量 */

#define EXT2_IND_BLOCK (EXT2_NDIR_BLOCKS) /* 一級間接塊索引 */

#define EXT2_DIND_BLOCK (EXT2_IND_BLOCK + 1) /* 二級間接塊索引 */

#define EXT2_TIND_BLOCK (EXT2_DIND_BLOCK + 1) /* 三級間接塊索引 */

#define EXT2_N_BLOCKS (EXT2_TIND_BLOCK + 1) /* 總塊指針數(15個) */查看源碼后,我們可以知道inode這個數據結構中包含了很多很多的文件屬性!!!

請注意

- 文件名屬性不包含在inode數據結構中

- inode大小通常為128字節或256字節,后續討論中將統一采用128字節

- 不同文件的內容大小可以各不相同,但其屬性大小始終相同

目前大家可能還存在兩個疑問

-

我們已經知道硬盤是典型的"塊"設備,操作系統讀取硬盤數據的基本單位是"塊"。這些"塊"作為硬盤分區下的結構,它們是如何在分區上有序分布的?系統又是如何快速定位到這些"塊"的呢?

-

前面提到的存儲文件屬性的inode,它們又是如何被組織存放的?

文件系統正是為了解決這些問題而設計的!后面將會講解文件系統的相關知識!!!

虛擬專用網 VPN 和網絡地址轉換 NAT)

![Nordic打印RTT[屏蔽打印中的<info> app]](http://pic.xiahunao.cn/Nordic打印RTT[屏蔽打印中的<info> app])

:開發規范、組件開發方法介紹,快速上手組件開發,創造各種有趣的UI組件!)

與filter()對比)

概述與分類)