K-Means 是一種常用的無監督學習算法,廣泛應用于數據聚類分析。本文將詳細講解 K-Means 算法的原理、步驟、公式以及 Python 實現,幫助你深入理解這一經典算法。

什么是 K-Means 算法?

K-Means 算法是一種基于原型的聚類算法,其目標是將數據集分成K個簇(clusters),使得同一簇內的數據點盡可能相似,不同簇之間的數據點盡可能不同。每個簇由其中心(即質心,centroid)表示。

K-Means 算法的步驟

K-Means 算法的主要步驟如下:

- 初始化:隨機選擇 K個數據點作為初始質心。

- 分配簇:將每個數據點分配到距離其最近的質心對應的簇。

- 更新質心:計算每個簇的質心,即簇內所有數據點的平均值。

- 重復步驟 2 和 3:直到質心不再發生變化(或變化很小),或者達到預設的迭代次數。

詳細步驟解釋

-

初始化:

- 從數據集中隨機選擇K 個點作為初始質心。這些質心可以是數據集中的實際點,也可以是隨機生成的點。

-

分配簇:

- 計算每個數據點到所有質心的距離(通常使用歐氏距離)。對于數據點 ( x i ) \ (x_i ) ?(xi?) 和質心 ( μ j ) (\mu_j) (μj?),歐氏距離計算公式為:

d ( x i , μ j ) = ∑ m = 1 M ( x i m ? μ j m ) 2 \ d(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum_{m=1}^M (x_{im} - \mu_{jm})^2} \ ?d(xi?,μj?)=m=1∑M?(xim??μjm?)2?? - 將每個數據點分配到距離其最近的質心對應的簇,即:

C i = { x p : ∥ x p ? μ i ∥ ≤ ∥ x p ? μ j ∥ , ? j , 1 ≤ j ≤ k } \ C_i = \{ x_p : \| x_p - \mu_i \| \leq \| x_p - \mu_j \|, \forall j, 1 \leq j \leq k \} \ ?Ci?={xp?:∥xp??μi?∥≤∥xp??μj?∥,?j,1≤j≤k}?

- 計算每個數據點到所有質心的距離(通常使用歐氏距離)。對于數據點 ( x i ) \ (x_i ) ?(xi?) 和質心 ( μ j ) (\mu_j) (μj?),歐氏距離計算公式為:

-

更新質心:

- 對每個簇 ( C i ) \ ( C_i ) ?(Ci?),計算簇內所有數據點的平均值,并將該平均值作為新的質心。新的質心計算公式為:

μ i = 1 ∣ C i ∣ ∑ x j ∈ C i x j \ \mu_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x_j \in C_i} x_j \ ?μi?=∣Ci?∣1?xj?∈Ci?∑?xj??

- 對每個簇 ( C i ) \ ( C_i ) ?(Ci?),計算簇內所有數據點的平均值,并將該平均值作為新的質心。新的質心計算公式為:

-

重復:

- 重復分配簇和更新質心的步驟,直到質心位置不再發生變化或達到最大迭代次數。

K-Means 算法的優化目標

K-Means 算法的優化目標是最小化所有數據點到其所屬簇質心的距離平方和。優化目標函數可以表示為:

J = ∑ i = 1 k ∑ x j ∈ C i ∥ x j ? μ i ∥ 2 \ J = \sum_{i=1}^k \sum_{x_j \in C_i} \| x_j - \mu_i \|^2 \ ?J=i=1∑k?xj?∈Ci?∑?∥xj??μi?∥2?

該目標函數也稱為聚類內的總平方誤差(Total Within-Cluster Sum of Squares,簡稱 TSS)。

K-Means 算法的優缺點

優點

- 簡單易懂:K-Means 算法原理簡單,容易實現。

- 速度快:算法收斂速度快,適合處理大規模數據集。

- 適用范圍廣:在許多實際問題中表現良好。

缺點

- 選擇 ( k ) 值的困難:需要預先指定簇的數量 ( k ),而合適的 ( k ) 值通常不易確定。

- 對初始值敏感:初始質心的選擇會影響最終結果,可能陷入局部最優解。

- 對異常值敏感:異常值可能會顯著影響質心的位置。

K-Means 算法的 Python 實現

下面通過 Python 代碼實現 K-Means 算法,并以一個示例數據集展示其應用。

導入庫

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import make_blobs

from sklearn.cluster import KMeansplt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用來正常顯示中文標簽

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用來正常顯示負號

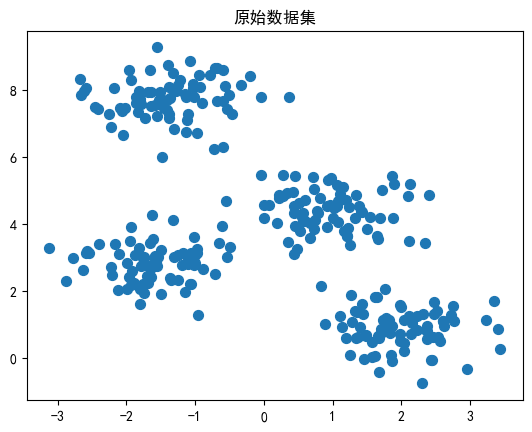

生成示例數據集

# 生成示例數據集

X, y = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], s=50)

plt.show()

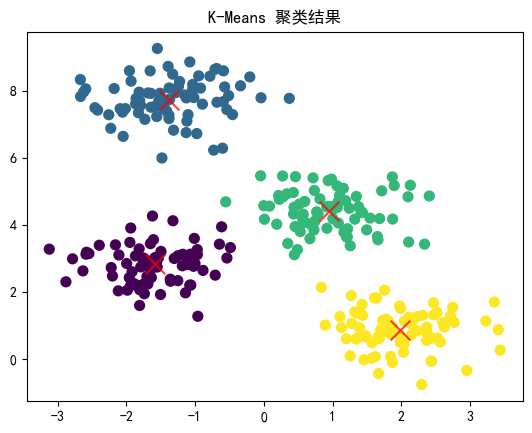

應用 K-Means 算法

# 應用 K-Means 算法

kmeans = KMeans(n_clusters=4)

kmeans.fit(X)

y_kmeans = kmeans.predict(X)# 可視化聚類結果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_kmeans, s=50, cmap='viridis')centers = kmeans.cluster_centers_

plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=200, alpha=0.75, marker='x')

plt.show()

結果解釋

在上面的示例中,我們生成了一個有 4 個簇的示例數據集,并使用 K-Means 算法對其進行聚類。最終,我們通過可視化展示了聚類結果以及每個簇的質心。

總結

K-Means 算法是一種簡單而有效的聚類算法,廣泛應用于各種數據分析和機器學習任務中。本文詳細介紹了 K-Means 算法的原理、步驟、公式以及 Python 實現。雖然 K-Means 算法有一些缺點,但通過合理選擇參數和預處理數據,可以在許多實際應用中取得良好的效果。希望本文能幫助你更好地理解和應用 K-Means 算法。

我的同系列其他博客

支持向量機(SVM算法詳解)

回歸算法詳解

knn算法詳解

GBDT算法詳解

XGBOOST算法詳解

CATBOOST算法詳解

隨機森林算法詳解

lightGBM算法詳解

對比分析:GBDT、XGBoost、CatBoost和LightGBM

機器學習參數尋優:方法、實例與分析

)

】)

)