目錄

?一、磁盤

1.磁盤結構

1.1物理結構

1.2數據結構

2.1磁盤容量

2.2磁盤接口類型

2.磁盤分區的表示

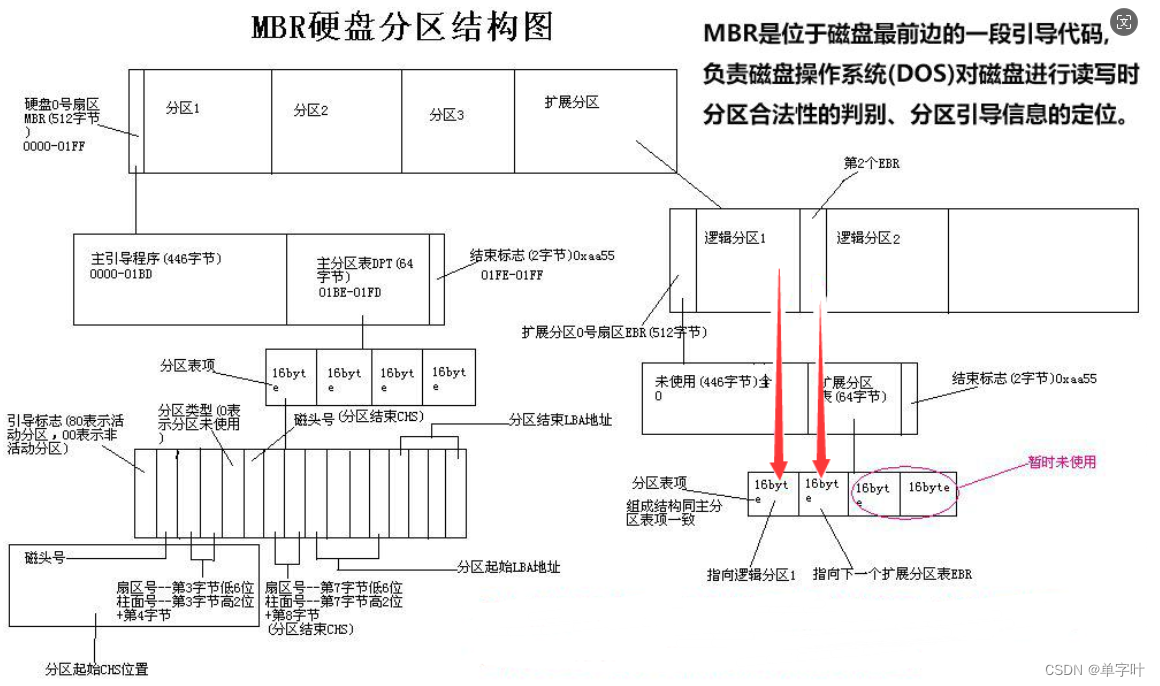

3.MBR與磁盤分區表示

4.磁盤分區結構

二、文件系統

1、類型

三、命令

1.檢測并確認新硬盤

2.創建系統文件(格式化)

2.1mkfs命令

2.2SWAP

3.掛載、卸載文件系統

3.1mount命令

3.2umount命令

3.3設置文件系統的自動掛載

4.查看磁盤使用情況

?一、磁盤

1.磁盤結構

1.1物理結構

**盤片:硬盤有多個盤片,每盤片2面

**磁頭:每面一個磁頭

1.2數據結構

**扇區:盤片被分為多個扇形區域,每個扇區存放512字節的數據,硬盤的最小存儲單位

**磁道:同一盤片不同半徑的同心圓

**柱面:不同盤片相同半徑構成的圓柱面,由同一半徑圓的多個磁道組成

2.1磁盤容量

硬盤存儲容量=磁頭數(8個2進制)×磁道(柱面)數×每道扇區數(6個二進制)×每扇區字節數

(1柱面=512 * 扇區數/磁頭數×磁道=512*63*255=7.84M)

可以用柱面/磁頭/扇區來唯一定位磁盤上每一個區域

2.2磁盤接口類型

IDE、SATA、SCSI、SAS、光纖通道

2.磁盤分區的表示

Linux中將硬盤、分區等設備均表示為文件

/dev/ sdb5

sd表示SCSI設備?? ?

hd表示IDE設備

硬盤的順序號,以字母a、b、....表示

分區的順序號,以數字1、2、...示。主分區從1-4, 第一個邏輯分區始終從5開始

3.MBR與磁盤分區表示

主引導記錄(MBR:Master Boot Record)

? ? ? ?MBR位于硬盤第一個物理扇區處

? ? ? ?MBR中包含硬盤的主引導程序和硬盤分區表

? ? ? ?分區表有4個分區記錄區,每個分區記錄區占16個字節

Linux中將硬盤、分區等設備均表示為文件

4.磁盤分區結構

**硬盤中的主分區數目只有4個

**主分區和擴展分區的序號限制在1~4

**擴展分區再分為邏輯分區

**邏輯分區的序號將始終從5開始

二、文件系統

1、類型

XFS文件系統

存放文件和目錄數據的分區

高性能的日志型文件系統

Centos 7系統中默認使用的文件系統

(是一種高性能的日志文件系統,特別擅長于處理大文件,可支持上百萬T字節的存儲空間。由于 XFS文件系統開啟日志功能,所以即便發生宕機也不怕數據遭到破壞,這種文件系統可以根據日志記錄在短時間內進行數據恢復)

SWAP,交換文件系統

為 Linux 系統建立交換分區

(用于為Linux系統建立交換分區。交換分區的作用相當于虛擬內存,能夠在一定程度上緩解物理內存不足的問題。一般建議將交換分區的大小設置為物理內存的1.5~2倍。例如,對于擁有 512MB物理內存的主機,其交換分區的大小建議設置為1024MB。如果服務器的物理內存足夠大(如8GB 以上),也可以不設置交換分區。交換分區不用于直接存儲用戶的文件和目錄等數據)

Linux支持的其它文件系統類型

FAT16、FAT32、NTFS

EXT4、JFS..

三、命令

1.檢測并確認新硬盤

fdisk -l [磁盤設備] 查看硬盤的整體情況和分區情況

| Device | 分區的設備文件名稱 |

| Boot | 是否是引導分區。若是,則有“*”標識 |

| Start | 該分區在硬盤中的起始位置(柱面數) |

| End | 該分區在硬盤中的結束位置(柱面數) |

| Blocks | 分區的大小,以 Blocks(塊)為單位,默認的塊大小為 1024 字節 |

| Id | 分區對應的系統 ID號。83 表示Linux中的XFS分區或EXT4分區、8e 表示LVM 邏輯卷 |

| System | 分區類型。識別到新的硬盤設備后,就可以在該硬盤中建立新的分區了 |

交互模式中常用指令(m、p、n、d、t、w、q)

| Command (m for help): m | 輸入m指令 | |

| a | toggle a bootable flag | 設置可引導標記 |

| b | edit bsd disklabel | 修改bsd的磁盤標簽 |

| c | toggle the dos compatibility flag | 設置DOS操作系統兼容標記 |

| d | delete a partition | 刪除一個分區 |

| l | list known partition types | 顯示已知的分區類型,其中82為?Linux swap分區,83為Linux分區 |

| m | print this menu | 顯示幫助菜單 |

| n | add a new partition | 增加一個新的分區 |

| o | create a new empty DOS partition table | 創建一個新的空白的DOS分區表 |

| p | print the partition table | 顯示磁盤當前的分區表 |

| q | quit without saving changes | 退出fdisk程序,不保存任何修改 |

| s | create a new empty Sun disklabel | 創建一個新的空白的Sun磁盤標簽 |

| t | change a partition's system id | 改變一個分區的系統號碼 |

| u | change display/entry units | 改變顯示記錄單位 |

| v | verify the partition table | 對磁盤分區表進行驗證 |

| w | write table to disk and exit | 保存修改結果并退出fdisk程序 |

| x | extra functionality (experts only) | 特殊功能,不建議初學者使用 |

以樹形查看磁盤分區

blkid 查看磁盤的UUID ? 唯一?

blkid /dev/sdb1 ? ? //查看磁盤分區的UUID

2.創建系統文件(格式化)

2.1mkfs命令

mkfs -t? 文件系統類型? ? 分區設備

mkfs -t xfs /dev/sdb1 和 mkfs.xfs /dev/sdb1

2.2SWAP

mkswap? ?分區設備

| mkswap /dev/sdb5 | 創建分區 |

| swapon | 是開啟swap????注:/dev/sdb2(swap分區) |

| swapof | 是關閉swap????注:/dev/sdb2(swap分區) |

| swapon -s | 查看每個分區的swap狀態信息 |

| free -m | 查看總的swap狀態信息 |

3.掛載、卸載文件系統

3.1mount命令

掛載文件系統、ISO鏡像到指定文件夾

mount? [ -t 類型?] ?存儲設備 ?掛載點目錄? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? #用于指定文件系統類型,通常可以省略,由系統自動識別

mount ?-o loop ?ISO鏡像文件 ?掛載點目錄

-o options 主要用來描述設備或檔案的掛接方式? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?#掛載參數列表,以英文逗號分隔:如用來描述特殊設備,用loop指定

loop:用來把一個文件當成硬盤分區掛接上系統

3.2umount命令

卸載已掛載的文件系統

umount ?存儲設備位置

umount ?掛載點目錄

3.3設置文件系統的自動掛載

vi /etc/fstab? ?配置文件

包含需要開機后自動掛載的文件系統記錄

在/etc/fstab 文件中,每一行記錄對應一個分區或設備的掛載配置信息,這些信息從左到右包括六個字段(使用空格或制表符分隔),各部分的含義如下所述:

第 1 字段:設備名或設備卷標名

第 2 字段:文件系統的掛載點目錄的位置

第 3 字段:文件系統類型,如 XFS、Swap 等

第 4 字段:掛載參數,即mount命令“-o”選項后可使用的參數。例如,defaults、rw、ro、

noexec 分別表示默認參數、可寫、只讀、禁用執行程序

第 5 字段:表示文件系統是否需要dump備份(dump 是一個備份工具)。一般設為1時表示需要,設為0時將被dump忽略

第 6 字段:該數字決定在系統啟動時進行磁盤檢查的順序。0表示不進行檢查,1表示優先檢查,2 表示其次檢查。根分區應設為1,其他分區設為2

通過在/etc/fstab 文件中添加相應的掛載配置,可以實現開機后自動掛載指定的分區

4.查看磁盤使用情況

df命令

df? [選項]? [文件]

| 選項 | 功能 |

| -s | 對每個Names參數只給出占用的數據塊總數 |

| -a | 遞歸地顯示指定目錄中各文件及子目錄中各文件占用的數據塊數。若既不指定-s,也不指定-a,則只顯示Names中的每一個目錄及其中的各子目錄所占的磁盤塊數 |

| -k | 以1024字節為單位列出磁盤空間使用情況 |

| -x | 跳過在不同文件系統上的目錄不予統計 |

| -l | 計算所有的文件大小,對硬鏈接文件則計算多次 |

| -i | 顯示inode信息而非塊使用量 |

| -h | 以容易理解的格式印出文件系統大小,例如136KB、24MB、21GB |

| -p | 使用POSIX輸出格式 |

| -T | 顯示文件系統類型 |

)

】)

)