文章目錄

- 一、核心思想

- 二、軟件架構概念:系統設計的高級抽象

- 三、軟件架構設計與生命周期:架構在開發流程中的演進

- 四、架構描述語言ADL:架構的標準化表達

- 五、4+1視圖:多角度的架構展現

- 六、基于架構的軟件開發概念:架構驅動的開發理念:ABSD

- 七、基于架構的軟件開發過程:從需求到實現的完整流程

- ABSD開發過程的整體特征

- 架構需求過程:從需求到構件的轉換

- 架構設計過程:構建系統藍圖

- 架構實現過程:從設計到可運行系統

- 架構演化過程:適應變化的持續改進

- ABSD方法的核心價值

一、核心思想

軟件架構是對復雜軟件系統的高級抽象,它通過結構化的方式定義系統的組件、關系和約束;而基于架構的軟件開發則是將這種抽象設計轉化為可執行軟件的系統化方法。

這就像建造一座摩天大樓:

- 軟件架構是建筑設計圖紙,定義了樓層結構、功能分區和基礎設施布局;

- 架構描述語言是繪制圖紙的標準規范;

- 4+1視圖是從不同專業角度(結構工程師、電氣工程師、裝修設計師等)審視同一棟建筑;

- 而基于架構的軟件開發則是按圖施工的完整流程,從地基挖掘到裝修交付的全過程管理。

為什么這個體系如此重要?

- 軟件系統的復雜性已經超出了人類直接理解和管理的能力。架構提供了必要的抽象層次,讓我們能夠在宏觀層面把握系統全貌,同時為不同角色提供了有效的溝通語言。

- 這個體系建立了從需求到實現的可追溯鏈條:需求分析確定"要做什么",軟件架構回答"怎樣組織",詳細設計解決"如何實現"。沒有這個中間層,復雜系統的開發將陷入混亂。

?

二、軟件架構概念:系統設計的高級抽象

軟件架構的概念包括架構的本質、作用和在軟件開發中的橋梁位置,是理解整個架構體系的基礎。

| 概念要素 | 定義與特點 | 應用場景 | 重要性說明 |

|---|---|---|---|

| 高級抽象 | 對系統結構、行為、屬性的高層概括 不涉及具體實現細節 | 微服務架構抽象出服務邊界 分層架構定義層次職責 | 提供宏觀視角 降低理解復雜度 |

| 慣用模式與約束 | 特定領域的常用架構風格 定義專業術語和協作規則 | 互聯網應用的微服務模式 企業應用的分層模式 | 提供設計指導 確保架構一致性 |

| 交流手段 | 不同角色基于架構進行溝通 理解系統整體設計 | 開發、測試、業務團隊協作 技術方案評審 | 統一認知基礎 提高溝通效率 |

| 可傳遞復用模型 | 架構可在項目間傳遞復用 支持質量預估和問題發現 | 電商平臺架構復用 金融系統架構模板 | 降低設計成本 提升系統質量 |

| 橋梁作用 | 連接需求分析與軟件設計 實現需求到組件的分配 | 將用戶需求分配到具體組件 確定組件職責和協作關系 | 填補設計鴻溝 確保需求可追溯 |

?

三、軟件架構設計與生命周期:架構在開發流程中的演進

軟件架構設計貫穿整個軟件生命周期,從需求分析到后開發階段都發揮著關鍵作用。

| 生命周期階段 | 核心任務 | 關鍵方法與工具 | 與架構的關系 |

|---|---|---|---|

| 需求分析階段 | 需求模型到架構模型的轉換 確保轉換過程可追溯 | 需求建模技術 可追溯性矩陣 | 架構設計的輸入基礎 確保需求完整覆蓋 |

| 設計階段 | 使用ADL和4+1視圖描述架構 從多視角展現架構設計 | 架構描述語言(ADL) 4+1視圖方法 | 架構研究的核心階段 產生正式架構文檔 |

| 實現階段 | 依據架構進行代碼編寫 將設計轉化為可運行代碼 | 編程語言和框架 代碼生成工具 | 架構設計的具體落地 驗證架構可行性 |

| 構件組裝階段 | 在高層次組裝已有構件 提高開發效率 | 構件庫管理 集成測試工具 | 體現架構組合特性 實現架構復用 |

| 部署階段 | 架構提供部署指導 確定系統在硬件環境中的部署 | 容器化技術 自動化部署工具 | 架構的物理實現 保障系統穩定運行 |

| 后開發階段 | 動態架構調整 架構恢復與重建 | 架構演化工具 重構技術 | 支持架構持續改進 適應需求變化 |

?

四、架構描述語言ADL:架構的標準化表達

架構描述語言為軟件架構提供形式化的描述方法,確保架構設計的精確性和一致性。

| ADL類型 | 核心特點 | 適用場景 | 基本元素 |

|---|---|---|---|

| C2SADL | 基于組件和消息 聚焦消息傳遞交互 | 事件驅動系統 消息中間件架構 | 構件:計算或數據存儲單元 連接件:構件交互建模 |

| Wright | 適用分布、并發系統 關注并發執行邏輯 | 分布式系統 高并發應用 | 架構配置:構件連接關系圖 |

| ACME | 架構互換語言 強調轉換和互操作性 | 架構集成項目 多系統協作 | 支持架構復用和集成 |

| UniCon | 基于組件和連接 注重連接關系建模 | 傳統企業應用 模塊化系統 | 清晰展現架構拓撲結構 |

| Rapide | 基于事件驅動 關注事件觸發響應機制 | 實時系統 響應式應用 | 以事件為核心的架構描述 |

?

五、4+1視圖:多角度的架構展現

4+1視圖方法從不同涉眾的關注角度全面展現軟件架構,確保架構設計滿足各方需求。

| 視圖類型 | 關注者 | 核心關注點 | 描述內容 |

|---|---|---|---|

| 邏輯視圖 | 最終用戶 | 功能需求實現 系統邏輯結構 | 類與對象層面的系統結構 功能實現方式 |

| 實現/開發視圖 | 程序員 | 配置裝配 代碼組織結構 | 代碼組織和模塊劃分 編碼和集成依據 |

| 進程視圖 | 系統集成人員 | 性能、可伸縮性 并發處理能力 | 運行時進程交互 資源分配方案 |

| 部署/物理視圖 | 系統工程人員 | 發布安裝 物理拓撲結構 | 物理環境部署方式 系統部署實施指導 |

| 用例視圖/場景 | 分析人員、測試人員 | 用例場景 用戶交互方式 | 系統功能和交互場景 需求分析和測試依據 |

?

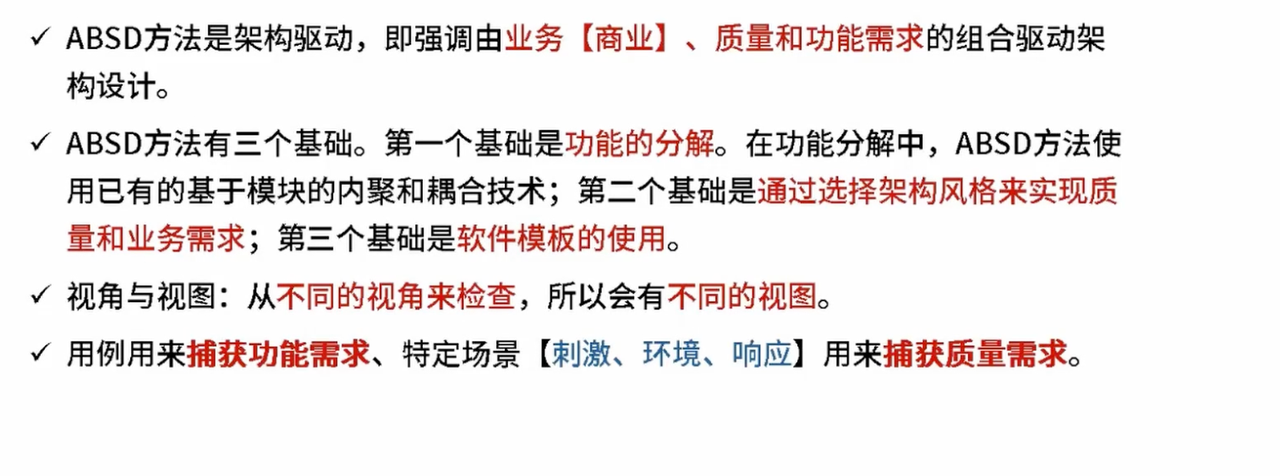

六、基于架構的軟件開發概念:架構驅動的開發理念:ABSD

基于架構的軟件開發(ABSD)強調架構在軟件開發中的核心驅動作用,建立了系統化的開發方法。

| 核心概念 | 定義與特點 | 實施方法 | 價值體現 |

|---|---|---|---|

| 架構驅動理念 | 架構由業務、質量、功能需求共同驅動 兼顧多維度需求 | 需求分析時同時考慮 業務目標和質量屬性 | 確保架構滿足 全面的系統需求 |

| 三個基礎 | |||

| 功能分解 | 運用模塊內聚和耦合技術 高內聚低耦合設計 | 模塊化設計原則 接口標準化 | 提高系統靈活性 和可擴展性 |

| 架構風格選擇 | 根據需求選擇合適架構風格 滿足質量和業務需求 | 分層架構、微服務架構 等風格的合理選擇 | 架構與需求的 最佳匹配 |

| 軟件模板使用 | 提供通用架構框架 保證架構一致性 | 開源框架模板 企業架構標準 | 提高開發效率 保障質量一致性 |

| 視角與視圖 | |||

| 多視角需求捕獲 | 功能需求用用例捕獲 質量需求用場景捕獲 | 用例建模 質量場景設計 | 全面準確捕獲 各類系統需求 |

?

七、基于架構的軟件開發過程:從需求到實現的完整流程

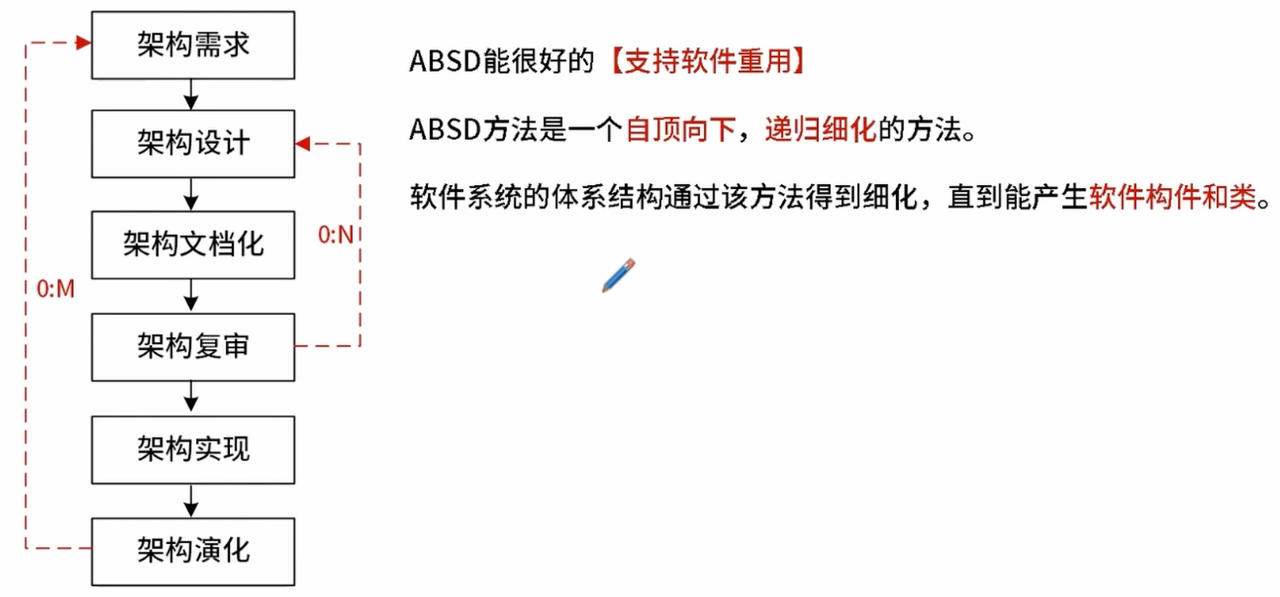

ABSD開發過程的整體特征

自頂向下的遞歸細化方法:ABSD方法采用自頂向下、逐步細化的開發策略,從高層架構逐步深入到具體的軟件構件和類。這種方法能很好地支持軟件重用,通過架構模板和構件庫的使用,顯著提高開發效率和軟件質量。

迭代與反饋機制:整個開發過程具有強烈的迭代特征,每個階段都包含評審環節(0:N或0:M表示可能的多次迭代),確保質量控制和持續改進。

| 開發階段 | 核心活動 | 關鍵輸出 | 質量保障 |

|---|---|---|---|

| 架構需求 | 需求獲取、類圖生成 構件打包、需求評審 | 構件化的需求模型 需求評審報告 | 多次需求評審(0:N) 確保需求完整性 |

| 架構設計 | 提出架構模型、構件映射 分析構件交互、產生架構 | 完整軟件架構 構件交互模型 | 多次設計評審(0:M) 保證架構質量 |

| 架構文檔化 | 記錄架構設計成果 形成多份文檔 | 架構設計文檔 構件規格說明 | 文檔標準化 便于團隊協作 |

| 架構實現 | 構件實現、構件組裝 系統測試 | 可運行軟件系統 測試報告 | 全面系統測試 驗證架構設計 |

| 架構演化 | 需求變化歸類、演化計劃 構件變動、技術評審 | 演化后的架構 更新的構件庫 | 多次技術評審(0:N) 適應需求變化 |

?

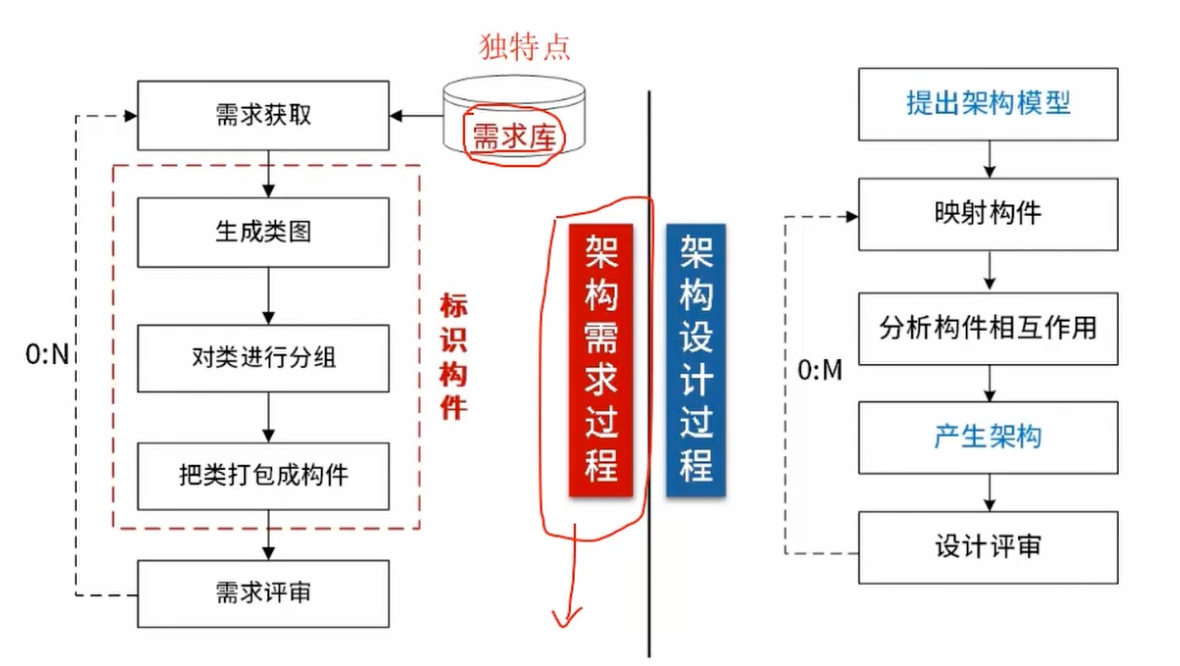

架構需求過程:從需求到構件的轉換

需求分析的系統化方法:

- 需求獲取:從需求庫中收集各類需求,需求庫的存在體現了知識積累和復用的重要性

- 生成類圖:將需求轉化為面向對象的類圖表示,建立系統的靜態結構模型

- 對類進行分組:根據功能相關性將類進行邏輯分組,為后續構件化奠定基礎

- 把類打包成構件:將分組后的類封裝成可獨立部署和復用的構件

- 需求評審:通過0:N次評審確保需求的完整性和準確性

核心價值:這個過程實現了從抽象需求到具體構件的可追溯轉換,為后續的架構設計提供了結構化的輸入。

?

架構設計過程:構建系統藍圖

架構設計過程,體現了系統化的設計方法:

- 提出架構模型:基于需求分析結果,選擇合適的架構風格和基本框架

- 映射構件:將需求階段產生的構件映射到架構模型中,確定構件在系統中的位置

- 分析構件相互作用:研究構件間的交互方式、依賴關系和協作機制

- 產生架構:綜合以上步驟,形成完整的軟件架構設計

- 設計評審:通過0:M次評審保證架構的合理性和可行性

關鍵特點:設計過程強調構件間關系的分析,這是ABSD方法區別于傳統開發方法的重要特征。

?

架構實現過程:從設計到可運行系統

設計到實現的轉化:

- 分析與設計:基于復審后的架構文檔進行詳細分析,可以利用構件庫中的已有構件

- 構件實現:編寫代碼實現各個構件的具體功能

- 構件組裝:將實現的構件按照架構設計進行組裝,構件庫在此階段發揮重要作用

- 系統測試:對組裝后的系統進行全面測試,驗證架構設計的正確性

構件庫的作用:構件庫貫穿整個實現過程,體現了軟件重用的核心思想,提高了開發效率并保證了質量一致性。

?

架構演化過程:適應變化的持續改進

架構演化過程,體現了系統的可持續發展:

- 需求變化歸類:對變更需求進行分類分析,明確變化的性質和影響范圍

- 架構演化計劃:制定有序的演化策略,規劃演化步驟和資源配置

- 構件變動:從構件庫獲取或修改相關構件,實現架構調整

- 更新構件相互作用:調整構件變動后的交互關系,維護系統完整性

- 構件組裝與測試:重新組裝并測試,驗證演化效果

- 技術評審:通過0:N次技術評審確保演化質量

演化特點:演化過程形成閉環,演化后的架構可以繼續適應新的需求變化,體現了ABSD方法的可持續性。

?

ABSD方法的核心價值

通過這三個階段的有機結合,ABSD方法實現了:

- 系統化的開發流程:從需求到實現再到演化的完整鏈條

- 強大的復用能力:需求庫和構件庫支撐的多層次復用

- 質量保障機制:多次評審確保每個階段的質量

- 持續改進能力:演化過程支持系統的長期發展

這種方法特別適合大型、復雜的軟件系統開發,通過架構驅動的方式確保了開發過程的可控性和最終產品的高質量。

Spooky Author Identification 作者識別)

![[frontend]WebGL是啥?](http://pic.xiahunao.cn/[frontend]WebGL是啥?)

![[光學原理與應用-400]:設計 - 深紫外皮秒脈沖激光器 - 元件 - 聲光調制器AOM](http://pic.xiahunao.cn/[光學原理與應用-400]:設計 - 深紫外皮秒脈沖激光器 - 元件 - 聲光調制器AOM)

對比)