前言

傳統的互聯網業務或者游戲業務,產品或者業務輸出需求,技術人員只需要指哪打哪就好了。而人工智能發展到當下這個尷尬的階段,仿佛它能干很多事,但是真把它往業務里擱就發現,這個叛逆的小東西不一定勝任的了這些有明確「規矩」的事情。

大部分 Prompt 工程師或者優化師都是從 ChatGPT 開始入手的。

而作為目前地表最強的 LLM 之一,它能干的好的,別的模型不一定干得好。它能勉強干得了的,別的模型大概率勉強都干不了。尤其能對 ChatGPT 進行 FT 之后,這種差異變得更加明顯。

國產模型廠商也突飛猛進,基本上幾個主流大模型廠都能有至少一個還算勉強通用的大模型。雖然參差比較明顯,但是都自稱有幾個國家級的或者 SP 級的廠商在后面為他們站臺。而時至今日,這些廠商開始開始紛紛主動降維,希望可以面向實際行業應用去做垂類小模型。這些小模型訓練快,價格低,更容易被在意成本的 B 端用戶接受。

技術即產品?業務與需求的摸索

AI 服務提供商大多是由技術人員主導的,商務和銷售雖然可以協助市場開拓,但并不能主導核心技術的傾向。這就導致了現在的 AI 產品主要集中在技術層面,技術即產品,產品即技術。而技術體現在每一款模型的通用能力上。

至于是否可以解決業務需求,并不在模型訓練師本來的考慮范圍內。這就導致銷售或者業務端越來越直觀的感受到需求的斷層:自己對模型能干什么并不了解,導致自己不知道該拿模型怎么辦。技術人員也發現自己仿佛不著地:自己往往不知道自己的模型能解決什么業務,舉出來的例子并不能讓業務端的人產生有用的聯想。

最近幾個月,隨著我們的游戲業務不斷趨于落地,我們和模型廠商的對接也越來越多。因為我們開始在追求效果的同時開始追求成本,合作伙伴也開始紛紛給出一些小模型希望我們嘗試。這就導致原有的 Prompt 很可能無法直接在小模型上使用。因為 Prompt 在一定程度上屬于商業機密,所以我們不會把業務的 Prompt 直接給到模型廠商。

所以我們就會詢問對方:

請問這款模型擅長什么?

不擅長什么?

優化AI技術應用管線

于是,我們開始優化 AI 技術應用管線:游戲項目團隊的策劃與技術與我們的 Prompt 工程師、AI 技術策劃對接;Prompt 工程師和模型產品經理對接;模型產品經理與模型廠商和模型訓練團隊對接,對前者提供的模型進行能力評測,對后者提出訓練或微調需求。

這樣,就對產品經理來說,他們可以將項目對 AI 模型的能力進行拆解,并且分難度梳理測試 Case。單項測試通過之后,可以將單項測試 Case 進行組合,面向項目可能的需求模擬復合測試 Case。

這些測試 Case 經過產品經理的梳理后,已經從游戲項目脫敏,可以提供給模型訓練團隊和第三方,并且可以接受不同模型提供方提供的解決方案。

逐漸的,就像前一段為場景美術搭建的 SD 管線一樣:一個業務的流程可能會用到多個 Ckpt 和多個 LoRA,而每個模型在什么時機生效由產品和實際應用者在邏輯里編輯好。

SD 的定制化管線,每個項目的不同點有技術美術團隊搞定。LLMs 的定制化方案由技術策劃團隊搞定。而通用能力和通用解決方案,交給產品經理來解決。產品經理團隊一方面負責尋找契合業務能力需求的模型及模型用法,一方面探索用更低的成本和更高的效率滿足項目需求。

AI 重新制定產品經理的工作范圍邊界

1、 重新明確自己的用戶是誰。AI 技術本身的用戶很可能不是 ToC 也不是傳統意義上的 ToB,而是成為一個已經成型的產品中第一個零件。這個零件可大可小,可核心可周邊。所以狹義的 AI 技術產品經理必須明確每一個 AI 技術的「用戶」到底是誰。以及對這個 AI 技術的要求到底是什么。當然,現在面臨的情況可能是原來業務的產品經理需要從產品商業化與體驗設計層下沉,直面 AI 能力的應用策略設計。

2、 Prompt 能力。比如說:我們希望模型根據所給的條件進行推理,并給出答案。如果產品經理本身的 Prompt 能力不夠,那么可能在他眼里,某些模型就是無法使用的。而眾所周知,Prompt 優化能力是一定要面向業務才能得到提高的。所以產品經理必須參與實際業務落地,而不能完全脫離業務。

3、 功能邊界的判斷能力。一個需求,到底用邏輯做好,還是用 AI 來處理好?同一個 AI 能力的需求,是需要 Chat 能力,還是用 Embedding 能力就夠了?有邏輯加入是否會更省?如果邏輯和 AI 同時參與,那么我們對 AI 的能力需求是否會發生改變?這同樣需要產品經理了解業務需求,并且面向業務需求做多種嘗試。

4、 迭代、溝通和抗壓能力。一個訴求實現之后,還要不斷迭代。這種迭代有可能是因為業務提高標準,導致的需求變更,也有可能是 ROI 的壓力導致需要對現在的實現方案做優化。這需要產品經理時刻保持對各種測試 Case 的拓展和測試,還需要讓產品經理有能力推動業務里的設計師、程序員以及內部的訓練師、優化師配合自己進行嘗試。這一定會帶來額外的工作量,甚至有可能在測試開發周期內會導致效果的不穩定,甚至產生負優化。

5、 抽象與間接需求提取能力。與產品功能開發不同,對「模型訓練」提需求是一件有點「抽象」的事情。讓一個模型擁有一個專項能力是一種訓練需求,而讓一個模型擁有「理解一類專項指令」的訓練需求就不那么好提。而每一種訓練,都要和訓練師一起設計訓練集。而訓練集的質量直接導致了訓練結果的好壞。雖然訓練集的設計本身不一定要由產品經理來做,但是我想說的是從需求的產生,到訓練成果的呈現,都是沒有太多可借鑒的。

6、 程序知識、服務結構設計能力和更高的協調能力。與傳統產品功能開發不同,AI+的應用,如果將 AI 能力放在整個業務流程中間,那么上游業務的輸出和下游業務的輸入都與 AI 的部分關聯。那么此時,產品經理需要統合上下游和 AI 部分的數據結構,根據業務需求和模型能力調整上下游的接口。

7、 在浪漫的戰略與謹慎的戰術之間,把腳放在剎車上時刻準備來一腳的認慫能力。這一點,需要產品經理時刻保持清醒:產品是給人用的;功能開發是開發任務;模型訓練是科研任務。什么意思?如果一個科研任務的結果無法預估,那么就不要著急決定把這個科研任務的結果放進產品中的時間。如果一個科研任務產生的成本(不管是金錢成本、人力成本還是時間成本)已經超過了這個產品本身的 ROI 限度,那么就要及時止損。

那么,我們該如何學習大模型?

作為一名熱心腸的互聯網老兵,我決定把寶貴的AI知識分享給大家。 至于能學習到多少就看你的學習毅力和能力了 。我已將重要的AI大模型資料包括AI大模型入門學習思維導圖、精品AI大模型學習書籍手冊、視頻教程、實戰學習等錄播視頻免費分享出來。

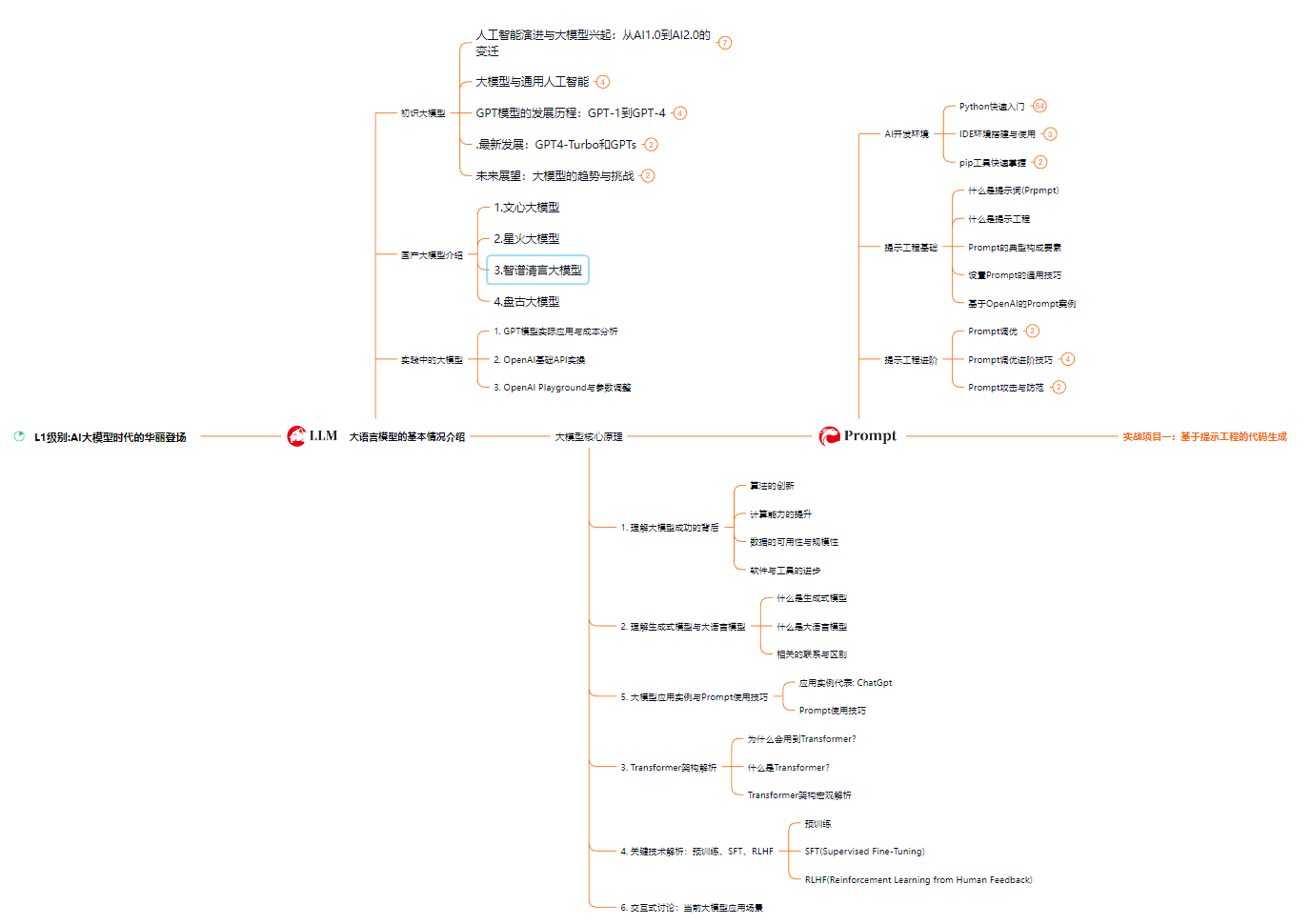

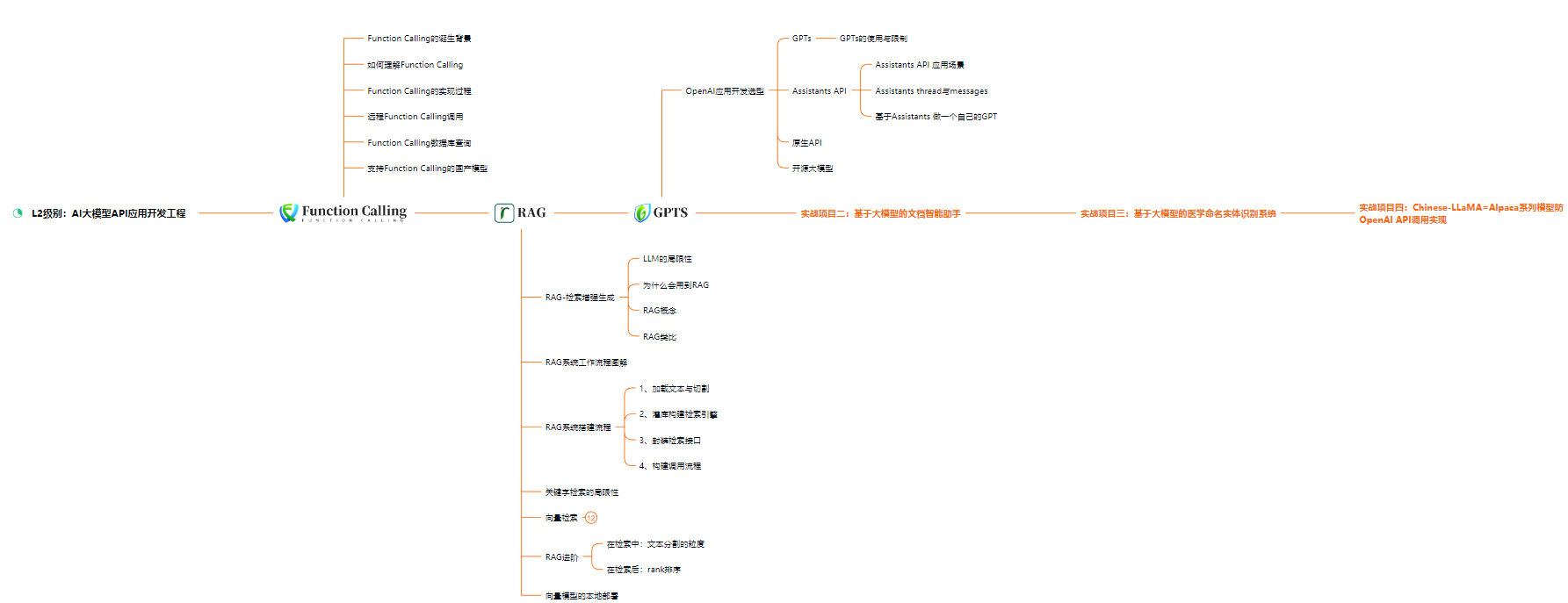

一、大模型全套的學習路線

學習大型人工智能模型,如GPT-3、BERT或任何其他先進的神經網絡模型,需要系統的方法和持續的努力。既然要系統的學習大模型,那么學習路線是必不可少的,下面的這份路線能幫助你快速梳理知識,形成自己的體系。

L1級別:AI大模型時代的華麗登場

L2級別:AI大模型API應用開發工程

L3級別:大模型應用架構進階實踐

L4級別:大模型微調與私有化部署

一般掌握到第四個級別,市場上大多數崗位都是可以勝任,但要還不是天花板,天花板級別要求更加嚴格,對于算法和實戰是非常苛刻的。建議普通人掌握到L4級別即可。

以上的AI大模型學習路線,不知道為什么發出來就有點糊,高清版可以微信掃描下方CSDN官方認證二維碼免費領取【保證100%免費】

二、640套AI大模型報告合集

這套包含640份報告的合集,涵蓋了AI大模型的理論研究、技術實現、行業應用等多個方面。無論您是科研人員、工程師,還是對AI大模型感興趣的愛好者,這套報告合集都將為您提供寶貴的信息和啟示。

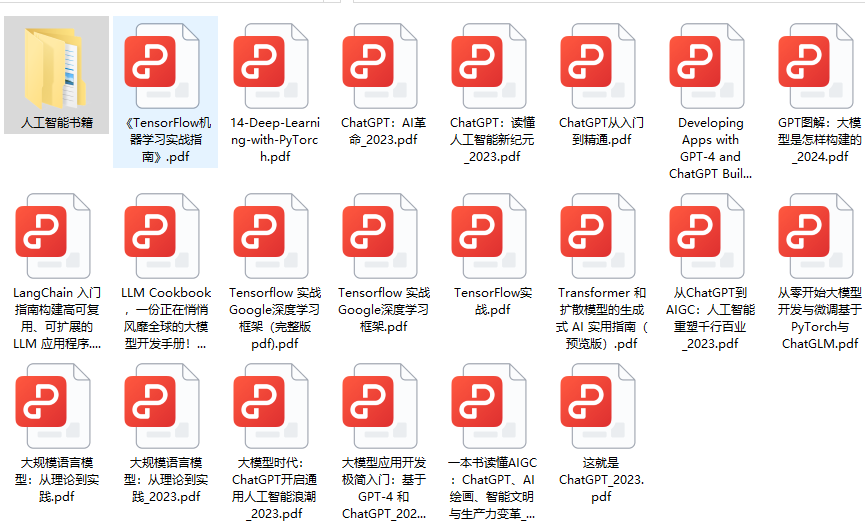

三、大模型經典PDF籍

隨著人工智能技術的飛速發展,AI大模型已經成為了當今科技領域的一大熱點。這些大型預訓練模型,如GPT-3、BERT、XLNet等,以其強大的語言理解和生成能力,正在改變我們對人工智能的認識。 那以下這些PDF籍就是非常不錯的學習資源。

四、AI大模型商業化落地方案

作為普通人,入局大模型時代需要持續學習和實踐,不斷提高自己的技能和認知水平,同時也需要有責任感和倫理意識,為人工智能的健康發展貢獻力量。

)

)

)

)