很多人都以為,害怕失敗是拖延的主要誘因,但其實“害怕成功”也是拖延的主要誘因之一。要說這個原因,我們不得不提起Bible中的一個人“約拿”,讓我們先來看看他的故事帶給我們什么啟示。

約拿情結簡介

約拿是Bible中的一名先知,他被差派到一座叫尼尼微城的地方呼吁人們悔改,不要再做壞事。但他認為這些人太壞,不應該有被救贖的機會,所以他并不想要去執行這個任務(雖然他心理明白這個任務是對的,是重要的,但是他不愿意“成長”,也不愿意去接受這個能讓他“格局變大”的任務)。于是他開始逃避,在逃跑的路上,遇上了巨大的海浪,他不慎被一條大魚吞了進去。在大魚的腹中,約拿開始反思自己的行為,認識到了自己的錯誤,并愿意改過(如果還有機會的話)。此時,大魚竟然把他從口中吐了出來,于是約拿有機會繼續執行他之前逃避的事情。整個故事展示了約拿對于“成功”的恐懼和內心的掙扎(明知道應該做的和當下被“妄心”束縛的自己之間的掙扎)。他最初試圖逃避自己的使命,因為他擔心自己的使命會導致他所不希望看到的結果。然而,通過經歷過困境和反思后,約拿最終意識到逃避不是解決問題的方法,只有勇敢面對,才能獲得真正的“成長”!

“約拿情結”是由美國著名心理學家馬斯洛提出的一個心理學名詞。它描述的是對成長的恐懼,即人們不僅害怕失敗,也害怕成功。這種情結表現為在成功面前的畏懼心理,是一種“對自身偉大之處的恐懼”。雖然人們都是渴望成功的,但當面臨成功時卻總伴隨著心理迷茫;既害怕自己可能的最低狀態,又害怕自己可能的最高狀態;既害怕自己的失敗,也害怕自己的成功。當自己感到失敗時,會產生一種復雜的情緒,包括被尊重,被認可。同時,也會害怕如果自己成功了,會帶來更多的責任,要付出更多,挑戰也更大,他們害怕自己擔負不起“成功”帶來的相關責任。這種情結阻礙了人們對高級需求和崇高目標的追求。它使人們逃避自己的潛力,逃避成為更好的自己。“約拿情結”的典型特征主要有:

-

恐懼與不安:對于面對挑戰和責任,內心感到恐懼和不安。

-

逃避和拖延:面對壓力和挑戰時,傾向于逃避和拖延行動,選擇停滯不前而不是積極應對。

-

自我懷疑和不信任:懷疑自己的能力和價值,不相信自己能夠成功應對未來的挑戰和責任。

-

潛意識的內心沖突:約拿情結表現為潛意識層面的內心沖突,即人們不自覺地對成長和成功即期待又抵觸,是內在兩種聲音的碰撞。

當你有下列情況時,可以嘗試自我覺察下是否屬于“約拿情結”的范疇

-

逃避挑戰性任務:面對那些能夠顯著提升技能水平或帶來職業成功的大項目和高難度任務時,我們可能會不自覺地選擇先處理一些較為簡單或不那么重要的工作,以此作為逃避真正挑戰的借口。

-

自我懷疑與恐懼成功:即便在技術能力上已經具備某些啟動條件,內心的自我懷疑會讓我們害怕承擔成功后的責任、害怕失去現狀的舒適,或是擔心無法持續保持穩定的狀態,這些恐懼導致我們無意識地通過拖延來避免面對未來可能的成功。

-

創造力阻滯:約拿情結還可能導致創意和創新思維的阻塞,因為潛意識中害怕自己的創意不被認可或是害怕因此獲得過多關注,從而影響了工作的推進,表現為在需要創新的工作環節上進度緩慢。

-

頻繁切換任務:為了回避即將面對的成功或潛在的失敗,我們會不斷地在多個任務間切換,看上去很忙,但實則每個項目都沒有什么實質性地進展,我們用頻繁切換任務來掩飾對核心任務的逃避。

-

過度樂觀估計他人的能力或依賴他人:我們可能傾向于樂觀估計他人的能力和執行力,相信其他團隊成員會完成任務,又或者是等待其他人先行動,遲遲沒有開始自己的任務,進而導致整個項目進度受阻。

面對約拿情結產生的拖延,我們要謹防背后的“自卑”感(或者叫自我效能感較低,不夠自信)對自身拖延的影響。想要解決這種情況下的拖延,需要我們更加誠實地面對“內在的聲音”,當有兩種聲音在打架時,要把思考的范圍放到更大的領域,而不是“當前的成功會帶來的責任和挑戰”上。此時可以借用兩種方法“SWOT分析法”和“意象療法”來抗衡內在兩種聲音的沖突。

借用“SWOT分析法”來應對拖延

SWOT分析法一般用于企業基于內、外部環境的分析,被用來輔助企業決策,它通過對組織內、外部關鍵因素的系統性審查,幫助決策者識別和理解影響目標實現的各種因素,以便制定更加合理的策略和行動計劃。具體來說SWOT分析包括:內部因素:包括優勢(Strengths)和劣勢(Weaknesses),如資源、能力、技術、品牌、流程效率等;外部因素:包括機會(Opportunities)和威脅(Threats),如市場趨勢、競爭對手動態、政策法規變化、經濟環境、技術優劣勢等。SWOT分析強調的是全面性和系統性,確保在決策過程中考慮到所有的關鍵變量,具體有以下步驟:

-

信息收集與準備:首先,企業要收集有關組織運營、市場狀況、行業動態、競爭對手情況等相關的信息和數據。

-

優勢(S)分析:列出組織內部的所有優勢,如專有的技術、品牌影響力、市場份額、財務狀況、產品優勢等。

-

劣勢(W)分析:識別并記錄組織的劣勢,比如缺乏核心技術、資金不足、管理效率低下、品牌形象不佳等。

-

機會(O)分析:探索外部環境中存在的有利于組織發展的機會,例如市場份額、用戶增長、新技術應用、政策支持等。

-

威脅(T)分析:評估可能阻礙組織發展的外部威脅,如競品的優勢、市場需求減少、政策法規限制、經濟衰退等。

-

匹配與策略制定:將上述分析的結果以SWOT矩陣矩陣形式展現,通常是一個四象限圖,每個象限分別放置S、W、O、T,將內部優勢與外部機會相匹配,考慮如何利用優勢抓住機會,同時將劣勢與威脅相匹配,制定策略以減輕劣勢并應對威脅,即SWOT分析是基于威脅和機會制定應對劣勢和利用優勢的策略。

-

行動計劃制定:根據SWOT分析的結果,制定具體的行動計劃,明確實施步驟、責任人、時間表和預期目標。

通過上述一系列步驟,SWOT分析法幫助組織清晰地認識到自身所處的位置,從而制定出更加科學合理,具有前瞻性的戰略決策。以上的步驟,如果應用到“約拿情結拖延”上來,我們可以這樣來看:

-

信息收集與準備:首先,收集做某件被拖延之事的所有信息,包含被拖延的事情所涉及的資源,自己消耗的時間,自己可能獲得的或失去的東西,以及如果不成功,會給自己帶來什么壞處等等。

-

優勢(S)分析:列出自己要做這件事的話,有什么優勢(對于有約拿情結的人來說,這一點很重要,客觀分析自己的優勢,增強自信心,能更好的應對拖延),比如自己已經研究這個新技術很長時間了,在公司里應該算是對這個新技術最懂的人了。

-

劣勢(W)分析:識別并記錄如果做這件事的話,有什么劣勢,可能是自己對這個新技術的掌握還不像自己對其他技術那么熟練,或者是想要做這件事,現在還缺少一些數據,軟硬件的資源等等。有約拿情結的人,通常會放大這一部分的威力,所以在此處也要注意客觀評價自身的劣勢。

-

機會(O)分析:探索外部環境中存在的有利于自己做這件事的機會,比如通過這個新項目,自己有機會將新技術應用在新項目中,是一次很好的實戰機會,可以積攢自己對于新技術的實戰經驗。

-

威脅(T)分析:評估可能阻礙自己做這件事的“威脅”有哪些,比如如果接手了這個新項目,可能一段時間內要頻繁加班,也可能因為對新項目不熟或新技術沒有把握而失敗了,從而造成團隊其他成員的心血白費,自己會面臨團隊其他成員的抱怨等等。

-

匹配與策略制定:將上述分析的結果以SWOT矩陣形式展現,將內部優勢與外部機會相匹配,考慮如何利用自身的優勢抓住這次機會,如何制定相應的措施來避免劣勢和威脅。比如公司沒有其他人懂這塊的新技術,那自己可以毛遂自薦接手這個項目,從而獲得新技術的實戰機會; 也可能是自己想做好這個項目,還需要一些數據資源,那其他部門可能會有這些資源,有了這些資源,那失敗的幾率也有降低了,同時讓大家保持穩定的溝通頻率,也可以降低新項目失敗的概率,讓團隊成員一起參與進來,降低團隊其他成員因為不了情況而抱怨的可能性。

-

行動計劃制定:根據SWOT分析的結果,制定具體的行動計劃,明確計劃的實施時間,步驟,預期的目標等。落地過程中,還需要根據實際的進展,調整計劃,有了這樣一份對優劣勢分析并制定對應策略的計劃后,自己就能更加清晰自己的“強”與“弱”,加上已經有了對應的策略,更能夠從容應對“拖延”,行動起來了!

借用“意象療法”來應對拖延

意象療法的核心在于通過想象一些場景下自己的表現,來讓自己能更好的面對內在的沖突。在約拿情結的拖延場景下,如果我們能通過想象“成功后自己擔當起相應責任,想象自己能夠很好處理成功后引發的各種事物,那我們就能更好地鼓勵自己去從事我們原本害怕或極力避免的行為,以此來打破拖延。

該個方法主要基于情緒解離:通過故意采取“想象”成功后自己的表現等場景,可以讓我們從原本引起強烈拖延情緒反應的情境中抽離出來,進入一種觀察(未來)的視角,有助于情緒的調節和控制。要知道,很多時候的是我們“想象出來”的情景造成了我們的拖延,約拿情結場景下是想象了“自己無法擔負成功帶來的責任的場景”,那我們就用魔法來打敗魔法,用“想象”打敗“想象”,就故意想象一個“自己可以擔負起成功后帶來的責任”場景,用這種方式能讓我們切斷原先“無法擔負責任”的思維鏈條,進入到“能夠擔負責任”的思維鏈條中。比如,我們可以這樣做:

1. 放松與設定目標

- 深度放松:找一個安靜舒適的環境,進行深呼吸練習,幫助身體和心靈完全放松。

- 設定目標:為自己明確一個希望通過想象解決的具體拖延場景,設定一個具體、可達成的小目標。

2. 設想成功場景

- 構建成功畫面:在心中描繪一個清晰、生動的畫面,想象自己已經成功完成了之前拖延的任務或項目。注意細節,如工作環境、個人表情、周圍人的反應等。

- 角色扮演:在想象中,讓自己扮演成功后的自己,感受那份成就感,以及成功后如何自信、有效地處理隨之而來的新責任和挑戰。

- 情緒體驗:深入體會在這個成功場景中的正面情緒,如自豪、滿足和喜悅,讓這些積極情緒替代原有的恐懼和不安。

3. 應對挑戰的想象

- 模擬應對:繼續在想象中面對并解決成功后可能出現的具體挑戰,如更多的工作職責、更高的公眾期望等,想象自己冷靜、高效地處理這些問題。

- 資源調動:想象自己調動所有可用資源,包括個人能力、團隊支持、先前的經驗等,來克服每一個挑戰。

5. 情緒解離

- 抽離觀察:從當前的想象場景中稍微抽離出來,像一個旁觀者一樣審視這個成功的自己,觀察自己的表現和感受,增強客觀評價的能力。

- 強化成功的可行感:與我們潛意識里的“內在的小孩”進行對話,強化這些成功和應對挑戰的場景是可能且可行的,反駁之前因約拿情結產生的不合理擔憂。

6. 重復與鞏固

- 日常練習:每天安排時間重復上述想象練習,尤其是面對拖延沖動時,用這種方法快速調整心態。

- 現實映射:嘗試將想象中的成功態度和解決問題的方法應用到實際工作中,逐步建立自信和責任感。

7. 反饋與調整

- 記錄感受:記錄每次練習后的感受和任何實際行為的改變,注意哪些想象的場景特別有效,哪些需要調整。

- 持續優化:根據實際的效果,調整想象的細節和重點,不斷優化,讓自己逐步走出約拿情結的拖延。

注意,雖然我們在約拿情結拖延的場景下,我們想象了很多“成功后的美好場景”,但這只是為了幫助我們盡快走出約拿情結的拖延。實際生活中,事情的成敗取決于很多因素,還要注意,不要對成功“過度執著”,當然也不要對“所謂的失敗”過度擔憂,做事但求“盡到人事”就足夠了,剩下的交給“因緣際會”來處理。不因事情結果不好而全都歸責到自己身上,也不因事情很好而全都攬榮耀到自己身上,是的,說起來容易,只有多加練習,才能熟能生巧!

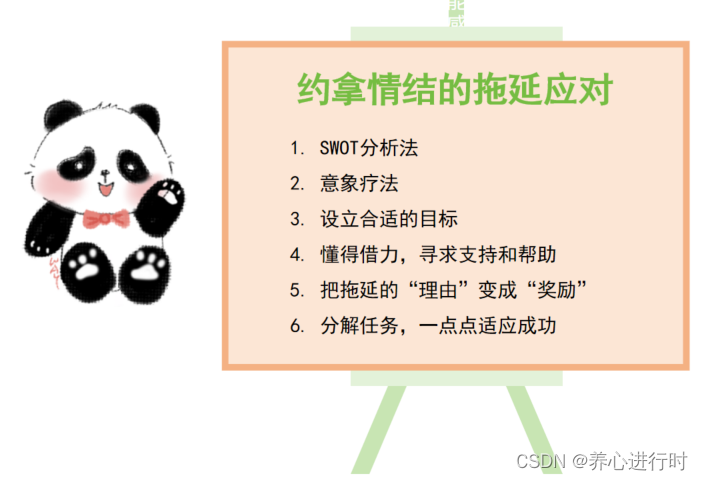

應對“約拿情結拖延”其他4個小技巧

1. 設立合適的目標

設定目標時我們可以參考SMART原則(制定OKR時常用的一個方法),SMART原則的具體定義如下:

- 具體性(Specific):設定清晰、具體的目標,避免模糊不清的計劃。比如,“完成報告的第三章”而非“寫作”這樣泛泛的詞匯。

- 可衡量性(Measurable):確保目標可以量化,這樣你才能確切知道何時才能達成。例如,“寫滿1000字”而不是“寫很多”。

- 可實現性(Achievable):目標應當具有挑戰性,同時也是可達成的,這一點要求我們能先承認并接受個人的局限性,避免設立不切實際的標準。

- 相關性(Relevant):確保目標與你的長遠規劃和個人定位是相契合的,這樣更有內在的動力去實現它。

- 時限性(Time-bound):為每個目標設定具體的截止日期,有了具體的時間點才能反推自己何時必須開始。

2. 懂得借力,尋求支持和幫助

我們前面講到,約拿情結的拖延,是由于害怕成功,也是由于對自己不自信造成的。對于自我的認知,不要只靠自己的看法,還需要懂得借力,從家人和朋友身上尋求幫助,讓他們從他們的視角來告訴你它們對你的看法。朋友、家人會根據他們過往與你相處的經驗,來啟發可能被你忽略的“優勢”,傾聽他人的建議和反饋,給你更多的自我認知的幫助。

3. 把拖延的“理由”變成“獎勵”

在自己拖延時總會對自己說些理由,將這些“拖延理由”轉變為完成任務后的“獎勵”。例如,比如這個做起來比較復雜,馬上要吃飯了,吃完飯后再做吧,我先打半個小時的游戲。這時,就可以告訴自己先做1個小時的任務,然后吃飯加打1個小時的游戲。簡單來說,告訴自己不是不讓自己做,只是先做好某些事情后再去做(甚至多一點獎勵),這樣的正面激勵機制能幫我們更快的行動起來。(注意,很多方法在不同的場景下,產生的效果可能是相反的,所以方法不能固守某一個條條框框里或亂用在不同的場景下,要因地制宜地找到適合這個場景的方法,而且不能過度使用,以免過猶而無不及)。

4. 分解任務,一點點適應成功

約拿情結所害怕的成功,可能也只是自己無法適應成功的感覺,所以將自己要做的事情分解,然后一步步實現這些任務,讓自己對“成功”有個適應的過程,這樣不僅降低了做這件事情的門檻,也會讓心理上更能適應“成功”后帶來的各種感覺。

總的來說,約拿情結是一個正常心理狀態,對于約拿情結造成拖延,只要我們能意識到自身的優勢,提升自信心(自我效能感),采取積極的應對策略,就能很好地應對成功后帶來挑戰和責任。同時,還要記得改變需要時間和耐心,對自己保持寬容,慶祝每一點進步,即使過程中偶爾會有所退步,也是成長的一部分!

python2.7改為python3)