一、簡述堆和棧的區別

| 維度 | 棧(Stack) | 堆(Heap) |

|---|---|---|

| 生命周期 | 隨函數調用自動創建/銷毀 | 由程序員或垃圾回收器控制 |

| 分配速度 | 極快(僅移動指針) | 慢(需查找空閑塊、維護元數據) |

| 空間大小 | 較小(通常 MB 級) | 較大(受系統內存限制) |

| 連續性 | 連續內存,自上而下生長 | 非連續,易產生碎片 |

| 典型用途 | 局部變量、函數參數 | 動態數組、對象、大內存 |

| 線程安全 | 每個線程獨立棧 | 多線程共享,需同步 |

| 示例 | int a = 10; | int *p = new int(10); |

一句話:棧像自動售貨機,隨拿隨走;堆像倉庫,按需申請、手動歸還。

二、簡述C++的內存管理

C++ 的內存管理可簡化為 “三區域、兩手段、一原則”:

-

三區域

- 棧:函數幀自動創建/銷毀,速度最快。

- 堆:

new/delete或malloc/free手動申請/釋放,空間大。 - 靜態/全局區:編譯期確定,程序運行期間一直存在。

-

兩手段

- 手動管理:裸指針 +

new/delete,高效但易漏/懸垂。 - RAII + 智能指針:

std::unique_ptr、std::shared_ptr/weak_ptr把資源生命周期綁定到對象生命周期,自動釋放。

- 手動管理:裸指針 +

-

一原則

資源即對象(RAII):獲得資源即構造對象,離開作用域即釋放資源——讓編譯器替你做 delete。

一句話:

用智能指針和 RAII 包裝資源,告別手動 delete,把內存管理交給作用域。

三、malloc和局部變量分配在堆還是棧?

| 分配方式 | 所在區域 | 生命周期 | 示例 |

|---|---|---|---|

malloc / new | 堆(Heap) | 程序員手動 free/delete 或程序結束 | int* p = (int*)malloc(4); |

| 局部變量 | 棧(Stack) | 離開作用域自動銷毀 | int x = 10; |

一句話:malloc 永遠落在堆;局部變量永遠落在棧。

四、程序有哪些section,分別的作用?程序啟動的過程?怎么判斷數據分配在棧上還是堆上?

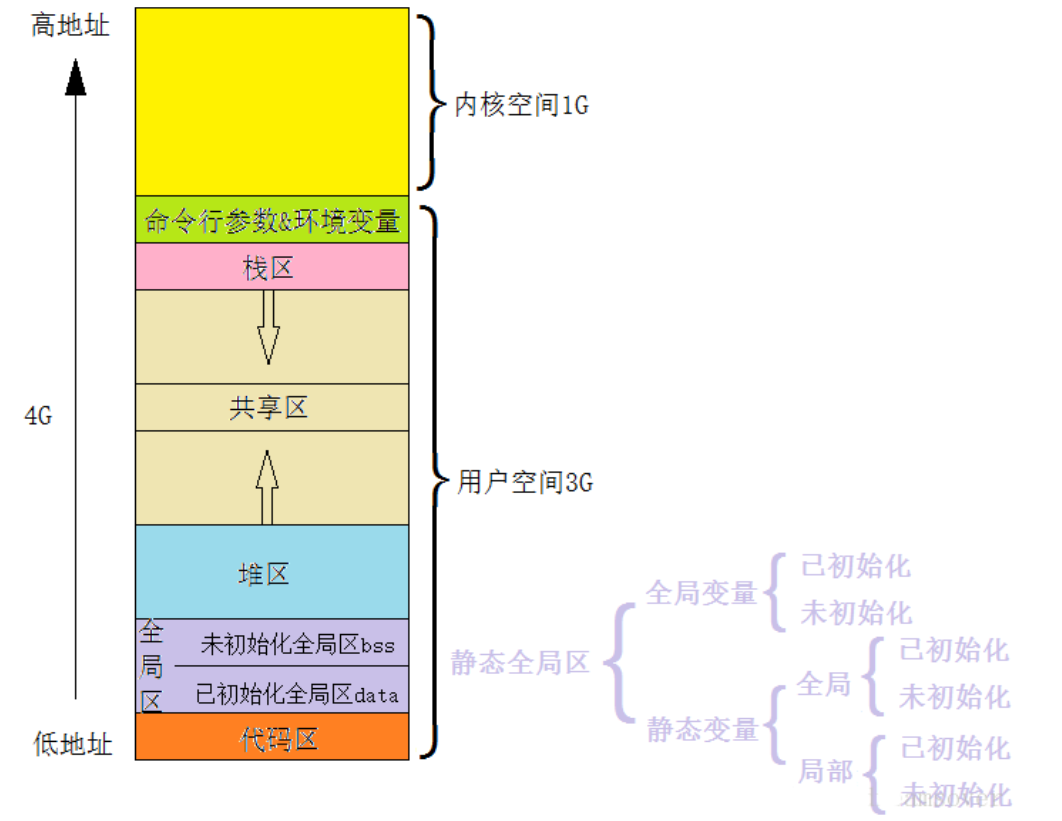

(1)、典型可執行文件(ELF)里的 section(段)

(按低→高地址排列,括號內為常見段名)

| Section | 作用 | 生命周期 |

|---|---|---|

| .text | 機器指令(代碼) | 只讀,整個進程 |

| .rodata | 只讀常量(字符串、const 全局) | 同上 |

| .data | 已初始化的全局/靜態變量 | 整個進程 |

| .bss | 未初始化的全局/靜態變量(默認 0) | 整個進程 |

| heap | 運行時動態分配(malloc/new) | 程序員控制 |

| 共享庫映射區 | mmap 的 .so 文件、匿名映射 | 按需加載 |

| stack | 函數幀、局部變量、返回地址 | 隨函數進出 |

| 命令行參數 & 環境變量 | argc, argv, envp | 進程啟動時由內核放進來 |

| 內核空間 | 內核代碼/數據(用戶不可見) | 整個系統 |

(2)、程序啟動的 9 步流程(Linux 為例)

- Shell

fork→ 創建子進程 - 內核

execve裝載 ELF - 讀 ELF header → 解析各個 section 偏移和長度

- 建立虛擬地址空間:

- 把

.text/.rodata/.data/.bss映射進來 - 為 heap 預留一段匿名映射(

brk起點) - 預留 stack 區域并設置 RSP

- 把

- 裝載動態鏈接器 (

ld-linux.so) → 映射到共享區 - 重定位 & 符號解析 → 把

.so的.text/.data填進共享區 - 初始化 .bss 為 0

- 運行

.init/__libc_start_main→ 調全局對象構造函數 - 跳轉到

main→ 用戶代碼開始

(3)、如何判斷數據在 棧 還是 堆?

| 場景 | 所在區域 | 判斷技巧 |

|---|---|---|

int x = 5; | 棧 | 作用域結束即銷毀 |

int *p = new int(5); | 堆 | 離開作用域后 *p 仍有效,需要 delete |

static int x; | 全局區(.data/.bss) | 整個進程生命周期 |

| `const char *s = “hello”; | ` 只讀段(.rodata) | 地址位于低地址只讀區域 |

malloc(…) 返回值 | 堆 | gdb / pmap / cat /proc/$$/maps 可見匿名映射 |

最實用的運行時判斷

pmap -x <pid>

- 區間名

[stack]→ 棧 - 區間名

[heap]→ 堆 - 區間名

/lib/ld-linux.so→ 共享區

一句話總結

代碼在 .text,常量在 .rodata,全局/靜態在 .data/.bss,動態在 heap,局部在 stack;啟動時內核按 ELF 把段映射進虛擬地址空間,運行時看作用域和分配 API 即可區分棧與堆。

五、初始化為0的全局變量在bss還是data

初始化為 0(或全零)的全局變量 放在 .bss,而不是 .data。

(.data 只收“非零初始值”的全局/靜態變量。)

int g1 = 0; // .bss

int g2 = 42; // .data

static int s1 = 0; // .bss

static int s2 = 1; // .data

一句話:

零初始化的全局/靜態變量進

.bss,非零才進.data。

六、簡述C++中內存對齊的使用場景

一句話:

“讓數據在內存里按照 CPU 最喜歡的地址倍數排排坐,從而少一次訪存、多一次 SIMD。”

1?? 典型場景

| 場景 | 原因 | 關鍵詞 |

|---|---|---|

| 結構體/類成員布局 | 避免空洞、保證原子變量對齊 | #pragma pack, alignas |

| SSE/AVX 指令 | 128/256/512 bit 必須 16/32/64 字節對齊 | alignas(16) |

| malloc/new 無法滿足 | 自定義對齊內存 | std::aligned_alloc, std::aligned_storage |

| 共享內存/網絡協議 | 跨平臺二進制兼容 | alignas(uint32_t) |

| 原子操作 | std::atomic<T> 要求 T 自然對齊 | alignof(std::max_align_t) |

2?? 一行代碼示例

struct alignas(32) Vec4 {float x, y, z, w;

}; // 起始地址一定是 32 的倍數,可直接 `_mm256_load_ps`

3?? 口訣

“原子對齊保并發,SIMD 對齊保速度,協議對齊保兼容。”

—UVM機制(1))

免安裝中文版)

)

)

實戰三——圖像運算、cv2.add()、cv2.addWeighted())