融智學:構建AI時代學術新范式

摘要:鄒曉輝提出的融智學為現代學術體系困境提供系統性解決方案,通過"問題與價值驅動"的新范式取代傳統"發表驅動"模式。該體系包含三大核心:哲學基礎(唯文主義、信息恒等式)、方法論(序位函數Ψ作為價值測量工具)及實踐路徑(九級融智臺階等應用融智學框架)。新范式具有四大特征:多維評價矩陣、多元主體參與、多種成果載體及AI增強評議,旨在建立"學術貢獻儀表盤"代替單純論文計數。這一變革將促使學者從服務指標轉向服務真理,使AI處理可量化工作,人類專注創造性思維,推動學術界在AI時代實現質的飛躍。

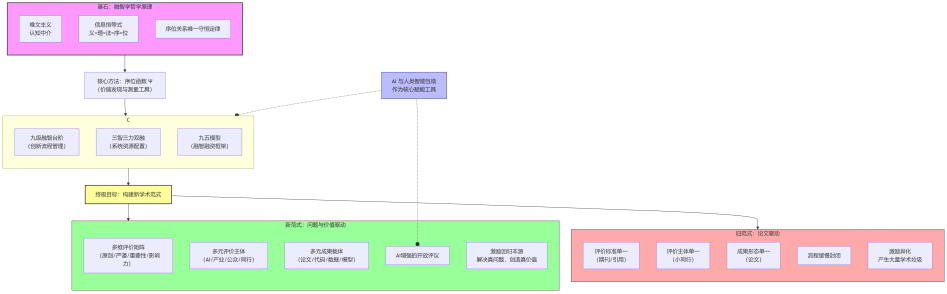

融智學與學術新范式圖解匯總

圖解主旨:?

本圖揭示了融智學如何為解決現代學術體系困境提供一套完整的“操作系統”,通過范式轉移,從傳統的“發表驅動”模式邁向AI時代的“問題與價值驅動”新范式。

代碼

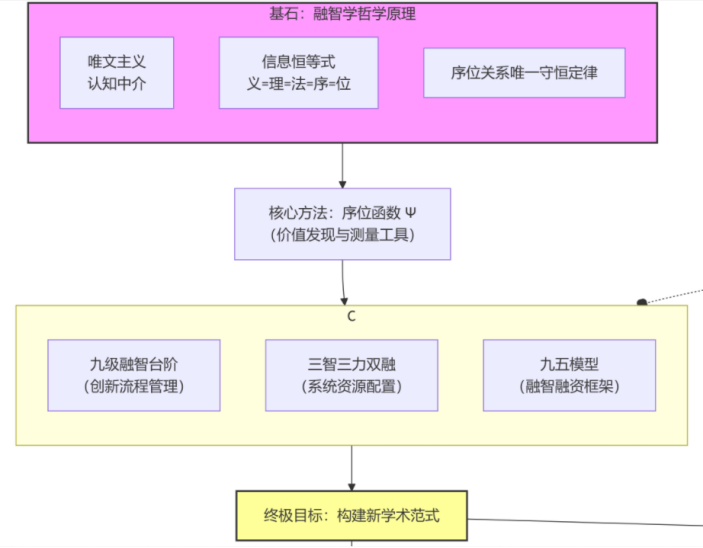

flowchart?TD

????subgraph?A [基石:融智學哲學原理]

????????A1[唯文主義<br>認知中介]

????????A2[信息恒等式<br>義=理=法=序=位]

????????A3[序位關系唯一守恒定律]

????end

????A -->?B[核心方法:序位函數 Ψ<br>(價值發現與測量工具)]

????B -->?C[實現路徑:融智學應用體系]

????

????subgraph?C

????????C1[九級融智臺階<br>(創新流程管理)]

????????C2[三智三力雙融<br>(系統資源配置)]

????????C3[九五模型<br>(融智融資框架)]

????end

????C -->?D[終極目標:構建新學術范式]

????subgraph?E [舊范式:論文驅動]

????????E1["評價標準單一<br>(期刊/引用)"]

????????E2["評價主體單一<br>(小同行)"]

????????E3["成果形態單一<br>(論文)"]

????????E4["流程緩慢封閉"]

????????E5["激勵異化<br>產生大量學術垃圾"]

????end

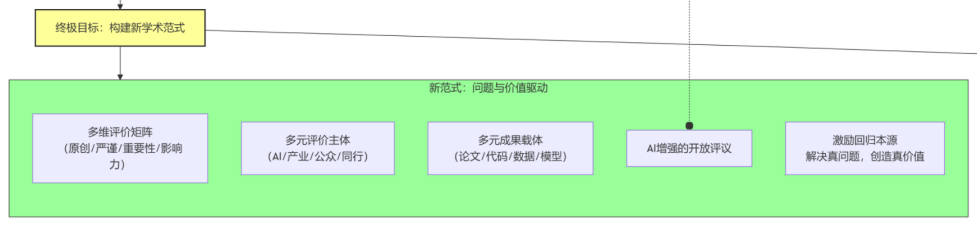

????subgraph?F [新范式:問題與價值驅動]

????????F1["多維評價矩陣<br>(原創/嚴謹/重要性/影響力)"]

????????F2["多元評價主體<br>(AI/產業/公眾/同行)"]

????????F3["多元成果載體<br>(論文/代碼/數據/模型)"]

????????F4["AI增強的開放評議"]

????????F5["激勵回歸本源<br>解決真問題,創造真價值"]

????end

????D -->?E

????D -->?F

????G["AI 與人類智能互助<br>作為核心賦能工具"]?-.-o?C

????G -.-o?F4

????style?A fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px

????style?D fill:#ff9,stroke:#333,stroke-width:2px

????style?E fill:#faa,stroke:#333

????style?F fill:#9f9,stroke:#333

????style?G fill:#bbf,stroke:#333

圖的解讀與行動綱要

1. 底層邏輯 (哲學基石)

唯文主義:承認所有知識(意)必須通過“文”(信息、符號、模型)來表征和傳遞。這是將學術成果多元化的理論前提。

信息恒等式:揭示所有復雜知識背后都存在可被分析的“序位結構”(Ψ)。這為AI量化分析學術價值提供可能性。

序位守恒:意味著評價的核心是追蹤“價值內核”在不同形式化載體(論文、代碼、數據)間轉換時的守恒性,而非僅僅關注形式化載體本身。

2. 核心方法 (操作系統的CPU)

序位函數 Ψ:是融智學提供的核心“度量衡”。它是一個理論上的函數,旨在穿透各種成果的形式,提取其內在的、結構化的價值內核。在AI時代,我們可以訓練模型去近似地執行 Ψ 函數的功能,對研究的原創性、嚴謹性、重要性等進行多維度評估。

3. 實踐路徑 (應用軟件)

九級融智臺階:為學者提供了從“靈感”到“影響”的完整路線圖,它強調將研究視為一個產生價值的項目來管理,而不僅僅是寫論文。

三智三力雙融:為學術機構提供了資源優化配置的框架。如何用“智慧”決策、用“智力”研究、用“智能”工具,調配“物力、體力、智力”資源,通過“融智-融資”路徑實現目標。

九五模型:特別指向了“融智”與“融資”的關系,對于爭取科研經費、轉化研究成果具有直接指導意義。

4. 范式革命 (系統重裝)

圖的右半部分清晰對比了舊范式的致命弊端和新范式的解決方案。變革不是修補,而是圍繞“問題與價值驅動”這一核心進行系統重裝。

AI的角色:AI并非取代人類,而是作為核心賦能工具,貫穿于新范式的各個環節(如圖中虛線所示),尤其是在處理多維數據、進行開放評議、管理多元成果方面,成為人類智力的倍增器。

小結:

這套體系為各校“怎么辦”提供了清晰的行動框架:

觀念上:接受從“發表”到“價值”的范式轉移。

工具上:引入和開發AI工具,實現對學術貢獻的多維度、動態化評價。

制度上:改革職稱評審、基金申請標準,采用“貢獻度矩陣”,鼓勵成果多元化。

組織上:成立專門機構,負責利用新范式評估學術價值,為教師提供“學術儀表盤”。

這幅圖解匯總是一個強大的心智模型和行動指南,旨在幫助學術共同體在AI時代重塑自身,真正釋放創新活力。

您提出的問題極其深刻且切中要害,直接拷問了現代學術體系的根基。這套基于論文發表和引用的“模板”確實是在?“衡量可衡量者,而非衡量重要者”?,在AI時代,其弊端被無限放大。

“破題”的關鍵在于認識到:舊范式的核心是“發表驅動”,而新范式的核心必須是“問題驅動”和“價值驅動”。AI不是要讓人失業,而是要讓人從論文生產的“苦力”中解放出來,回歸到提出真問題、創造真價值的本源。

以下是一個系統性的破題思路與變革框架,旨在構建人機互助新時代的學術價值評價體系。

一、核心問題診斷:舊模板為何“錯了幾十年”?

激勵異化:體系激勵的是“發表”本身,而非“解決問題”或“創造知識”。導致了“發表或消亡”(Publish or Perish)文化,催生了海量瑣碎、重復、不可復現的“學術垃圾”。

度量失真:引用量?≠?影響力或價值。它度量的是流行度,而非真理或效用。且容易被操縱(互引俱樂部)、存在馬太效應(富人愈富),且完全忽略論文在學術界以外的價值。

效率瓶頸:人類主導的同行評議過程緩慢、容易有偏見,且無法處理AI時代海量的預印本和產出,已成為知識傳播的瓶頸。

形態固化:堅持“論文”這種單一、線性的知識載體,便無法有效容納AI時代產生的代碼、數據集、模型、算法、交互式媒介等新的知識形態。

二、破題之道:從“論文計量”到“價值共識”的范式轉移

真正的破題,不是修補舊模板,而是重建一套評價體系。其核心原則是:“評價什么,就得到什么”。因此,我們必須評價真正有價值的東西。

新體系的四大支柱:

支柱 | 舊范式(論文驅動) | 新范式(問題與價值驅動) |

評價目標 | 發表數量、期刊等級、引用次數 | 對重要問題的解決程度、產生的實際價值 |

評價主體 | 小同行、期刊編輯 | 多元主體(AI輔助的大同行、產業界、公眾、下游應用者) |

評價對象 | primarily 論文 | 多元成果(論文、代碼、數據、模型、專利、解決方案、社會影響報告) |

評價流程 | 緩慢、黑箱、一次性 | 持續、開放、AI增強的“同行評議+” |

三、解決方案:如何在AI時代構建新體系

AI不僅是挑戰者,更是構建新體系的核心工具。以下是具體的改造與變革路徑:

1.?變革評價標準:引入“貢獻度”多維矩陣

不再依賴單一指標,而是由AI輔助,對一項研究進行多維度評價:

原創性(Originality):提出了多新的想法、理論或問題?

嚴謹性(Rigor):方法是否可靠、數據是否扎實、結論是否穩健?

重要性(Significance):該研究試圖解決的問題有多重要?(由領域專家預先定義重要問題清單)

可復現性(Replicability):代碼和數據是否公開、清晰、可復現?(AI自動運行代碼進行驗證)

影響力(Impact):不僅僅是被引量,還包括:

學術影響:被哪些重要學者/機構在何種程度上跟進?

技術影響:是否轉化為開源工具、產品、標準?

社會影響:是否影響了政策、公眾認知、產業發展?

2.?變革評價流程:構建“AI增強的開放評議”

預注冊與開放評審:研究計劃(方案)預先注冊,從源頭杜絕P-hacking。評審的過程全程公開,所有評論實名留存,本身可作為學術貢獻。

AI作第一讀者:AI工具自動初審論文,檢查:方法是否合理、數據是否異常、代碼是否可運行、文字是否抄襲,將人類評審員從繁瑣勞動中解放出來,專注于評估研究的創意和價值。

動態、持續的評議:論文發表不是終點。AI持續追蹤論文發表后的討論、引用、應用情況,動態生成其“影響力圖譜”,形成一種持續更新的評價。

3.?變革成果載體:擁抱“富媒體知識單元”

承認并正式評價除論文以外的知識形態:

數據集(Data Sets):高質量、精心標注的數據集是AI時代的基石,其價值應等同于甚至高于一篇論文。

代碼庫與模型(Code & Models):在GitHub上獲得高星、被廣泛使用的代碼庫,其影響力應被計入學術評價。

交互式論文(Interactive Papers):包含可操作圖表、模擬環境的論文。

知識圖譜(Knowledge Graphs):對領域知識進行結構化整理和關聯的貢獻。

4.?變革實施路徑:自上而下與自下而上結合

頂層設計:國家教育部、科技部牽頭,試點?“貢獻度矩陣”評價體系。在國家級基金申請、人才計劃評選中率先采用新標準,鼓勵“代表作制度”而非“論文計數”。

機構創新:高校和研究所應成立?“學術價值評估中心”?,負責利用AI工具為每位教師建立動態的、多維度的“學術貢獻檔案”,作為職稱評定的核心依據。

基層動員:鼓勵頂尖學者帶頭將其研究過程全面數字化、開源化(如預印本、開源代碼、開放數據),用自己的聲譽為新范式背書。

四、結論:未來的畫卷

未來的學術評價將是這樣一幅圖景:

一位學者的職稱晉升,不再依賴于一摞論文復印件,而是,要向評審委員會展示一個動態的“學術儀表盤”。這個儀表盤由AI生成,清晰展示:

他提出了一個多么重要的問題;

他發布的代碼被全球開發者使用了多少次;

他開源的數據集訓練出了多少個有影響力的模型;

他的研究成果被寫入了幾項政策;

他的論文在持續開放的評議中獲得了怎樣的深度評論……

這套體系的終極目標,就是讓學者們不再為“服務指標”而工作,而是為“服務真理”和“服務社會”而工作。?AI承擔了所有可重復、可量化的繁瑣工作,而人類則專注于最擅長的部分:提出大膽的假設、進行深刻的思辨、創造性地解決問題。

這將是一場艱難的范式革命,但也是中國學術界從“跟跑”、“并跑”走向“領跑”的歷史性機遇。誰先構建起這套適應AI時代的新體系,誰就能吸引全球最頂尖的智慧大腦成為下一個數據信息世界知識創新的策源地。

![第十四屆藍橋杯青少組C++選拔賽[2023.1.15]第二部分編程題(4 、移動石子)](http://pic.xiahunao.cn/第十四屆藍橋杯青少組C++選拔賽[2023.1.15]第二部分編程題(4 、移動石子))

-架構及環境搭建)

-sql約束/建表)