上一篇文章我們搭建了JVM內存結構的整體框架,知道程序計數器、虛擬機棧、本地方法棧屬于“線程私有區域”——每個線程啟動時會單獨分配內存,線程結束后內存直接釋放,無需GC參與。這三個區域看似“小眾”,卻是理解線程執行邏輯、排查棧溢出異常的關鍵,也是面試中高頻被問的考點。今天我們就深入拆解這三個區域,從“作用原理”到“異常場景”,再到“實戰配置”,徹底搞懂線程私有區域的底層邏輯。

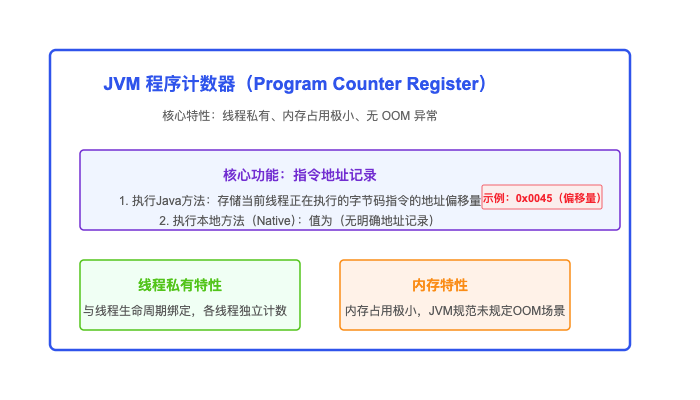

一、程序計數器:線程的“執行路標”,為何是唯一不會OOM的區域?

在多線程環境中,CPU會在不同線程間頻繁切換——當線程A執行到一半被暫停,切換到線程B執行,等線程A再次獲得CPU時,如何知道自己該從哪行代碼繼續執行?答案就藏在“程序計數器”里。

1. 程序計數器的核心作用:記錄執行位置

程序計數器(Program Counter Register)的本質是一塊“小型內存區域”,它的唯一作用是存儲當前線程正在執行的字節碼指令的地址(或行號) 。具體來說,有兩種執行場景:

- 當線程執行Java方法時,計數器存儲的是“當前字節碼指令的偏移地址”——比如

OrderService.createOrder()方法對應的字節碼文件中,第10行指令的地址; - 當線程執行Native方法時(如

System.currentTimeMillis()),計數器的值會被設為“Undefined”——因為Native方法由C/C++實現,不屬于Java字節碼范疇,JVM無法跟蹤其執行位置。

舉個實際例子:假設線程A正在執行calculateSum(100)方法,執行到字節碼的第20行(計算累加的關鍵步驟)時,CPU被切換到線程B。此時線程A的程序計數器會“記住”第20行的地址;當線程A再次獲得CPU時,JVM會讀取程序計數器中的地址,直接跳轉到第20行繼續執行,不會出現“重復執行”或“執行中斷”的問題。

2. 為什么必須是“線程私有”?

這是新手最容易困惑的問題,答案其實和“線程切換”的特性直接相關:每個線程的執行路徑、代碼邏輯都是獨立的——線程A在執行訂單創建方法,線程B在執行支付回調方法,它們的字節碼指令地址完全不同。如果程序計數器是“線程共享”的,那么線程切換時,計數器的值會被覆蓋,導致線程恢復執行時找不到正確位置。

因此,JVM會為每個線程單獨分配一塊程序計數器內存,線程間的計數器值互不干擾——線程啟動時創建,線程結束時銷毀,全程與線程生命周期綁定,這就是“線程隔離”的底層保障之一。

3. 特殊點:唯一不會OOM的JVM內存區域

《Java虛擬機規范》明確規定:程序計數器的內存大小是“固定的”,不會隨著線程執行過程動態擴展。它的內存大小取決于當前線程執行的方法——比如執行簡單的getter方法,需要記錄的指令地址較少,計數器占用內存就小;執行復雜的循環方法,指令地址雖多,但計數器仍能通過固定大小的內存存儲(本質是地址值,占用空間有限)。

正因為內存大小固定,程序計數器永遠不會出現“內存不足”的情況,也就成為了JVM中唯一不會拋出OutOfMemoryError的內存區域。這一點在面試中經常被問到,一定要記牢。

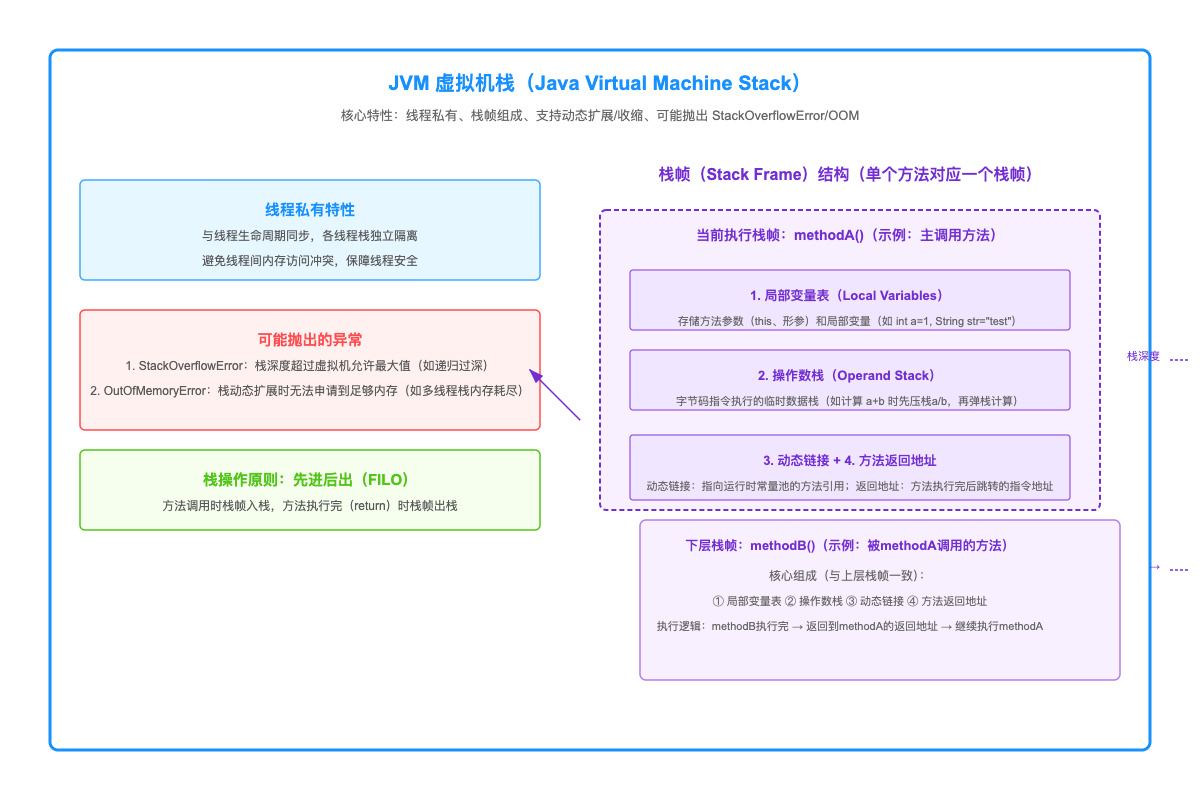

二、虛擬機棧:方法調用的“臨時舞臺”,棧溢出的根源在這里

如果說程序計數器是“執行路標”,那虛擬機棧就是線程執行方法的“臨時舞臺”——每個方法的調用、執行、返回,都對應虛擬機棧中“棧幀”的入棧、執行、出棧過程。理解虛擬機棧,就能搞懂“遞歸為什么會棧溢出”“局部變量存在哪里”這些實際問題。

1. 虛擬機棧的核心結構:棧幀的“四大部分”

虛擬機棧(Java Virtual Machine Stack)的本質是“棧式結構的內存區域”,其中存儲的基本單位是“棧幀”(Stack Frame)。每個Java方法被調用時,JVM會創建一個對應的棧幀,并入棧;當方法執行完成(正常返回或拋出異常),棧幀會出棧并釋放內存。

一個棧幀包含四大部分,我們用“調用UserService.getUserById(100)方法”為例,拆解每部分的作用:

(1)局部變量表:存儲方法的局部變量

局部變量表是棧幀中最核心的部分之一,它存儲方法的參數、局部變量,以及方法執行過程中創建的臨時變量。比如getUserById(int id)方法中,參數id(值為100)、方法內定義的User user = null變量,都會存在局部變量表中。

局部變量表的大小在“編譯期”就已確定——JVM會根據方法的參數和局部變量數量,計算出所需的“變量槽”(Slot)數量,并存入字節碼文件中。比如一個int類型的變量占1個Slot,long、double類型占2個Slot,對象引用(如User user)也占1個Slot(存儲的是對象在堆中的地址)。<

等級考試試卷-實操題(2021年12月))