?相關文章 + 視頻教程

《Pytorch深度學習框架實戰教程01》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程02:開發環境部署》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程03:Tensor 的創建、屬性、操作與轉換詳解》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程04:Pytorch數據集和數據導入器》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程05:Pytorch構建神經網絡模型》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程06:Pytorch模型訓練和評估》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程09:模型的保存和加載》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程10:模型推理和測試》《視頻教程》

《Pytorch深度學習框架實戰教程-番外篇01-卷積神經網絡概念定義、工作原理和作用》

《Pytorch深度學習框架實戰教程-番外篇02-Pytorch池化層概念定義、工作原理和作用》

《Pytorch深度學習框架實戰教程-番外篇03-什么是激活函數,激活函數的作用和常用激活函數》

《PyTorch 深度學習框架實戰教程-番外篇04:卷積層詳解與實戰指南》

《Pytorch深度學習框架實戰教程-番外篇05-Pytorch全連接層概念定義、工作原理和作用》

《Pytorch深度學習框架實戰教程-番外篇06:Pytorch損失函數原理、類型和案例》

《Pytorch深度學習框架實戰教程-番外篇10-PyTorch中的nn.Linear詳解》

引言

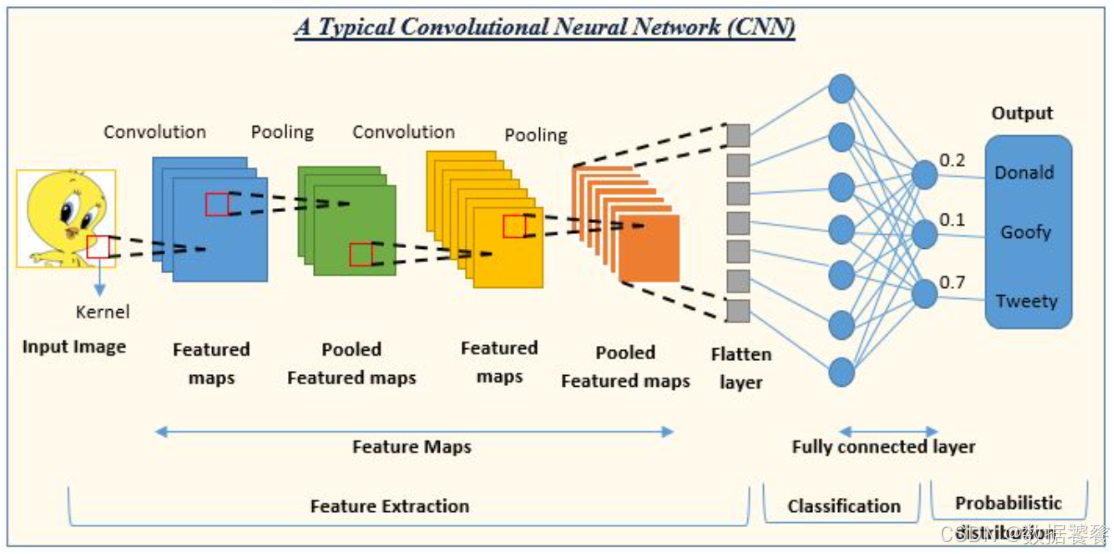

你是否好奇,當神經網絡處理完圖像特征后,最終是如何判斷 "這是一只貓" 還是 "這是一只狗" 的?答案就藏在全連接層(Fully Connected Layer)里。作為神經網絡的 "決策中心",全連接層承擔著特征整合與最終預測的關鍵角色。本文將帶你從底層原理到 PyTorch 實戰,徹底搞懂全連接層的工作機制。

一、什么是全連接層?

全連接層(又稱密集連接層,Dense Layer)是神經網絡中最基礎也最常用的層結構。其核心特征是:當前層的每個神經元與前一層的所有神經元完全連接,形成 "全連接" 的拓撲結構。

在 PyTorch 中,全連接層通過nn.Linear實現,它本質上是對輸入特征執行線性變換(矩陣乘法 + 偏置),并可配合激活函數實現非線性映射。

二、全連接層的工作原理:從數學到直觀理解

全連接層的工作過程可以拆解為兩個核心步驟,我們用具體例子說明:

1. 線性變換:矩陣乘法的魔力

假設前一層輸出的特征向量為x(形狀為[in_features]),全連接層的計算過程為:

y = x · W + b

其中:

- W是權重矩陣(形狀為[out_features, in_features]),每個元素W[i][j]表示前層第j個神經元與當前層第i個神經元的連接強度;

- b是偏置向量(形狀為[out_features]),為每個輸出神經元提供偏移量;

- y是輸出向量(形狀為[out_features]),即線性變換的結果。

實例計算:

若輸入x = [x1, x2, x3](in_features=3),輸出神經元數out_features=2,則:

y1 = x1×W11 + x2×W12 + x3×W13 + b1 y2 = x1×W21 + x2×W22 + x3×W23 + b2

用矩陣表即為:

[ y1 ] = [ W11 W12 W13 ] [x1] + [b1] [ y2 ] [ W21 W22 W23 ] [x2] [b2]

[x3]

2. 非線性激活:突破線性限制

單純的線性變換無法擬合復雜數據分布(多層線性變換等價于單層線性變換),因此全連接層通常會搭配激活函數(如 ReLU、Sigmoid):

y = σ(x · W + b)

激活函數為網絡引入非線性能力,使其能學習復雜的特征映射關系。例如在分類任務中,輸出層的全連接層會配合 Softmax 激活,將輸出轉換為類別概率分布。

三、全連接層的核心作用:從特征到決策

全連接層在神經網絡中扮演著 "決策者" 的角色,主要有三大作用:

1. 特征整合:將局部特征 "串聯" 成全局信息

在卷積神經網絡(CNN)中,卷積層和池化層提取的是局部特征(如邊緣、紋理、部件),而全連接層會將這些分散的局部特征整合為全局特征。例如:

- 卷積層可能檢測到 "貓的耳朵"" 貓的爪子 " 等局部特征;

- 全連接層則將這些特征整合,判斷 "這些特征組合起來是一只貓"。

2. 維度映射:將高維特征投影到目標空間

全連接層可以靈活調整特征維度,將前層輸出的高維特征映射到目標維度:

- 分類任務中,映射到[類別數]維度(如 10 類圖像分類輸出 10 維向量);

- 回歸任務中,映射到[1]維度(如預測房價輸出單個數值);

- 嵌入任務中,映射到指定維度的特征向量(如將文本映射到 128 維語義向量)。

3. 決策輸出:直接產生可解釋的預測結果

全連接層的輸出通常具有明確的業務含義:

- 分類問題中,輸出向量經過 Softmax 后表示每個類別的概率;

- 推薦系統中,輸出表示用戶對物品的偏好分數;

- 自動駕駛中,輸出表示轉向角度、剎車力度等控制信號。

四、PyTorch 全連接層實戰:從 API 到可視化

PyTorch 的nn.Linear是實現全連接層的核心 API,下面通過完整案例展示其用法。

1. nn.Linear核心參數解析

n.Linear(in_features, # 輸入特征維度

out_features, # 輸出特征維度

bias=True # 是否添加偏置項(默認True)

)

- 參數數量計算:總參數量 = in_features × out_features + out_features(權重矩陣 + 偏置向量);

- 輸入輸出形狀:輸入[batch_size, *, in_features] → 輸出[batch_size, *, out_features](*表示任意中間維度)。

2. 完整實戰案例:MNIST 手寫數字識別中的全連接層

我們將構建一個含全連接層的神經網絡,用于 MNIST 手寫數字分類,并可視化全連接層的特征轉換過程。

import torchimport torch.nn as nnimport torchvision.datasets as datasetsimport torchvision.transforms as transformsimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as np# 1. 數據準備:加載MNIST數據集transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor(), # 轉為Tensor([1,28,28])transforms.Normalize((0.1307,), (0.3081,)) # MNIST標準化參數])# 加載測試集(僅用于演示)test_dataset = datasets.MNIST(root='./data', train=False, download=True, transform=transform)test_loader = torch.utils.data.DataLoader(test_dataset, batch_size=16, shuffle=True)# 2. 定義含全連接層的神經網絡class FCDemo(nn.Module):def __init__(self):super(FCDemo, self).__init__()# flatten:將28×28圖像展平為784維向量# 第一個全連接層:784→128(降維并提取特征)self.fc1 = nn.Linear(28*28, 128)# 第二個全連接層:128→64(進一步整合特征)self.fc2 = nn.Linear(128, 64)# 輸出層:64→10(10個數字類別)self.fc3 = nn.Linear(64, 10)# 激活函數self.relu = nn.ReLU()def forward(self, x, return_intermediate=False):# 展平圖像:[batch, 1, 28, 28] → [batch, 784]x = x.view(x.size(0), -1)# 記錄中間特征(用于可視化)x1 = self.relu(self.fc1(x)) # 第一個全連接層輸出x2 = self.relu(self.fc2(x1)) # 第二個全連接層輸出x3 = self.fc3(x2) # 輸出層if return_intermediate:return x3, x1, x2 # 返回輸出和中間特征return x3# 3. 初始化模型并加載預訓練權重(模擬訓練好的模型)model = FCDemo()# 為演示效果,隨機初始化一個"看起來合理"的權重def init_weights(m):if isinstance(m, nn.Linear):nn.init.kaiming_normal_(m.weight, mode='fan_in', nonlinearity='relu')if m.bias is not None:nn.init.constant_(m.bias, 0)model.apply(init_weights)# 4. 可視化全連接層的特征轉換過程def visualize_fc_transformations():# 獲取一批測試數據images, labels = next(iter(test_loader))# 前向傳播并獲取中間特征outputs, x1, x2 = model(images, return_intermediate=True)# 取第一個樣本進行可視化idx = 0img = images[idx].squeeze().numpy() # 原始圖像feat1 = x1[idx].detach().numpy() # 第一個全連接層輸出(128維)feat2 = x2[idx].detach().numpy() # 第二個全連接層輸出(64維)pred = torch.argmax(outputs[idx]).item() # 預測結果plt.figure(figsize=(15, 5))# 子圖1:原始圖像plt.subplot(1, 3, 1)plt.title(f"Original Image (Label: {labels[idx]}, Pred: {pred})")plt.imshow(img, cmap='gray')plt.axis('off')# 子圖2:第一個全連接層特征(128維)plt.subplot(1, 3, 2)plt.title("FC1 Output (128 features)")plt.bar(range(128), feat1)plt.xlabel("Feature Index")plt.ylabel("Activation Value")# 子圖3:第二個全連接層特征(64維)plt.subplot(1, 3, 3)plt.title("FC2 Output (64 features)")plt.bar(range(64), feat2)plt.xlabel("Feature Index")plt.ylabel("Activation Value")plt.tight_layout()plt.show()# 5. 打印模型參數信息def print_model_params():print("模型參數詳情:")for name, param in model.named_parameters():if 'weight' in name:print(f"{name}: 形狀 {param.shape}, 參數量 {param.numel()}")elif 'bias' in name:print(f"{name}: 形狀 {param.shape}, 參數量 {param.numel()}")total_params = sum(p.numel() for p in model.parameters())print(f"\n總參數量:{total_params}")# 執行可視化和參數打印if __name__ == "__main__":visualize_fc_transformations()print_model_params()3. 代碼解讀與結果分析

- 模型結構:

輸入圖像(28×28)→ 展平為 784 維 → 全連接層 1(784→128)→ 全連接層 2(128→64)→ 輸出層(64→10)。

每層全連接層后添加 ReLU 激活,引入非線性能力。

- 參數計算:

-

- fc1:784×128 + 128 = 100480 個參數

-

- fc2:128×64 + 64 = 8256 個參數

-

- fc3:64×10 + 10 = 650 個參數

總參數量:100480 + 8256 + 650 = 109,386 個

- 可視化結果:

原始圖像經過全連接層后,從 2D 像素矩陣逐步轉換為 128 維、64 維的特征向量,最終映射到 10 維輸出(對應 10 個數字的預測分數)。特征維度的降低過程,正是全連接層對信息的提煉與整合。

五、全連接層的優缺點與使用建議

優點:

- 靈活性高:可任意調整輸入輸出維度,適配各種任務;

- 解釋性強:每個輸出直接與所有輸入相關,便于追溯特征影響;

- 實現簡單:僅需矩陣乘法,計算效率高。

缺點:

- 參數量大:輸入維度較高時(如 224×224 圖像展平后有 50176 維),參數量會急劇增加,容易過擬合;

- 缺乏局部感知:對圖像等網格數據,忽視局部特征關聯性(因此通常與卷積層配合使用)。

實用技巧:

- 降維使用:在高維輸入(如圖像)后使用時,逐步降低維度(如 784→128→64),避免參數量爆炸;

- 配合正則化:添加nn.Dropout(如nn.Dropout(0.5))減少過擬合;

- 最后使用:在 CNN 中通常放在網絡末尾,用于最終決策而非特征提取。

六、總結

全連接層作為神經網絡的 "決策中心",通過簡單的矩陣乘法實現了從特征到預測的關鍵轉換。它雖然結構簡單,卻在各種任務中發揮著不可替代的作用。理解全連接層的工作原理,不僅能幫助你更好地設計網絡結構,更能加深對神經網絡 "特征學習" 本質的認知。

下一篇文章,我們將探討 "全連接層與卷積層的組合策略",告訴你如何設計更高效的神經網絡架構。關注我,獲取更多 PyTorch 實戰干貨!

互動話題:你在使用全連接層時遇到過哪些參數調優問題?歡迎在評論區分享你的經驗~

)

轉換成Excel工具 JSON to Excel by WTSolutions)

—— 節點)