本文理論內容來自嚴蔚敏版《數據結構(C語言版 第2版)》

??

*本文僅為復習時的總結,描述不準確、過程不嚴謹之處,還請理解

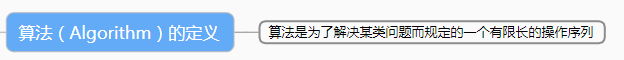

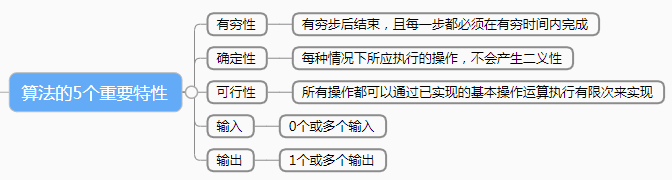

一、算法的相關概念

首先復習一下算法的定義及5個重要特性

其次是算法的評價標準

可以看到? 時間復雜度? 屬于算法評價標準中的高效性

??

??

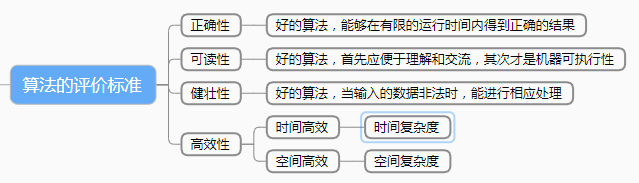

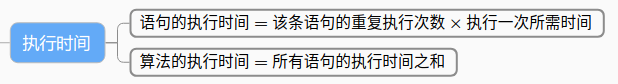

二、時間復雜度的相關概念

下面介紹一些時間復雜度的相關概念

如果不考慮計算機的軟硬件等環境因素

影響算法時間代價的最主要因素是問題規模(用非負整數 n 表示, )

)

問題規模是算法求解問題輸入量的多少,是問題大小的本質表示

比如輸入2個數排序、3個數排序、4個數排序,問題規模(n)?逐漸增大,執行時間也逐漸增加

??

??

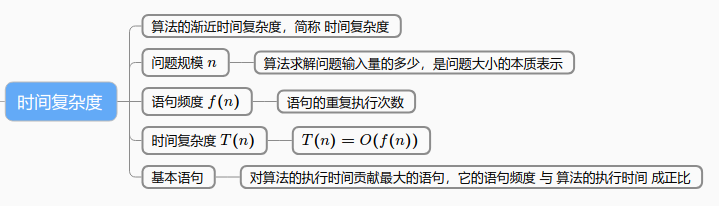

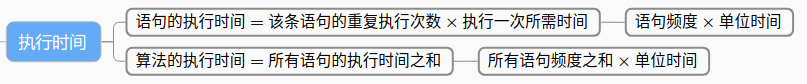

再來看執行時間

對 語句的執行時間 進行拆解:

語句的重復執行次數?稱作?語句頻度(用? ?表示)

?表示)

算法中能使語句重復執行的結構通常是循環結構,所以本文以for循環為例

為了簡化分析,假設?每條語句執行一次所需的時間?均是?單位時間

??

所以?語句的執行時間=語句頻度×單位時間

同理 算法的執行時間=所有語句頻度之和×單位時間 (即提取公因式 "單位時間" )

??

由于?單位時間?是定值

因此?算法的執行時間 與?所有語句頻度之和?成正比

??

對于稍微復雜一些的算法,計算所有語句頻度之和通常是比較困難的

因此,我們引入基本語句的概念,用于度量算法的工作量

基本語句指的是對算法的執行時間貢獻最大的語句,它的語句頻度?與?算法的執行時間 成正比

??

*為了方便描述,例題均以for循環為例,僅寫出主要代碼

如果不太了解for循環可以先看我的這篇文章——

《?for、while、do while循環的流程圖表示及相應continue、break的流程圖表示?》

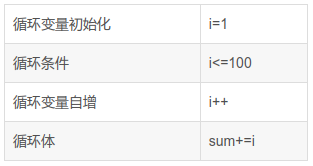

for循環可以理解為

for( 循環變量初始化 ; 循環條件 ; 循環變量自增 )

{循環體

}舉例:for循環求1到100的和

for( i=1; i<=100; i++ )

{sum+=i;

}對應關系

???

【例1】有以下代碼,輸入n代表問題規模(在后續例題中,此點將不再贅述),計算for循環體語句頻度之和

int n,i,j,k;

int a=0,b1=0,b2=0,c1=0,c2=0,c3=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{a++;for(j=1; j<=n; j++){b1++;b2++;for(k=1; k<=n; k++){c1++;c2++;c3++;}}

}在第一層for循環體中,只有1條語句:a++;

循環變量 i 從1到n,循環共執行  次

次

所以第一層for循環體的語句頻度=循環體語句條數 x 循環執行次數=?

??

在第二層for循環體中,有2條語句:b1++; b2++;

循環變量 i 從1到n,循環變量 j 從1到n,循環共執行  次

次

所以第二層for循環體的語句頻度=循環體語句條數 x 循環執行次數=?

??

在第三層for循環體中,有3條語句:c1++; c2++; c3++;

循環變量 i 從1到n,循環變量 j 從1到n,循環變量 k?從1到n,循環共執行  次

次

所以第三層for循環體的語句頻度=循環體語句條數?x 循環執行次數=?

??

所以for循環體語句頻度之和為?

當問題規模(n)趨于無窮大時

因為3是常數,所以  ?與?

?與? ?同階(或稱?

?同階(或稱? ?的數量級為?

?的數量級為? )

)

時間復雜度? ?用 語句頻度的數量級 來表示(大

?用 語句頻度的數量級 來表示(大 表示法)

表示法)

大 表示法在數學上的定義:

表示法在數學上的定義:

? ?和?

?和? ?都是定義在正整數集合上的函數

?都是定義在正整數集合上的函數

若存在正的常數: ?和?

?和? ,對于所有?

,對于所有? ,?均滿足不等式?

,?均滿足不等式?

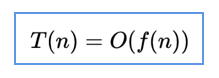

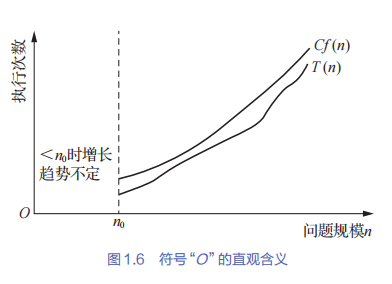

則記作?

該定義用? ?來漸近表示時間復雜度?

?來漸近表示時間復雜度?

從圖中可以看出時間復雜度? ?的增長至多趨向于?

?的增長至多趨向于? 的增長

的增長

換句話說,大 表示法?

表示法? ?給出的是時間復雜度的一個漸近上界?

?給出的是時間復雜度的一個漸近上界?

【例1】的語句頻度之和為? ,數量級為?

,數量級為? ?,則時間復雜度為?

?,則時間復雜度為?

可以看到語句頻度中起主要作用的是?

對應第三層for循環體的3條語句:c1++; c2++; c3++;?

則這3條語句是對算法的執行時間貢獻最大的語句(即基本語句)

所以計算時間復雜度時,無需計算所有語句的語句頻度,只需計算基本語句的語句頻度,得出數量級即可

計算時間復雜度的步驟:

1.找出基本語句

2.計算基本語句的語句頻度

3.省略系數和無關項,得出數量級,即為時間復雜度

??

??

三、求和式及其運算規則

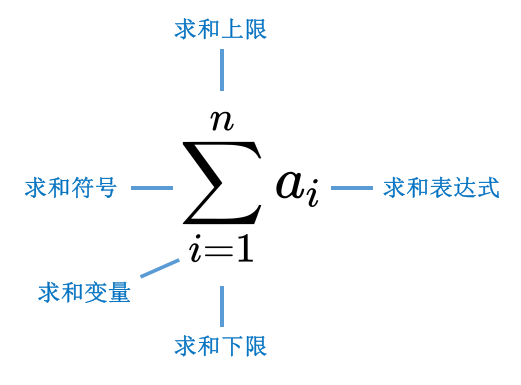

在計算時間復雜度之前,需要先了解求和式?

如果不太了解求和式可以先看我的這篇文章——《 求和式及其運算規則 》

? ?

求和符號 ?(讀作sigma)

?(讀作sigma)

求和下限? ?:代表求和變量?

?:代表求和變量? ?從1開始遞增

?從1開始遞增

求和上限? ?:代表遞增到n結束

?:代表遞增到n結束

求和表達式? :?一般是通項公式(只不過是把通項下標符號從 n 換成 i 而已)

:?一般是通項公式(只不過是把通項下標符號從 n 換成 i 而已)

求和變量? ?從1遞增到n,則求和表達式?

?從1遞增到n,則求和表達式? ?從?

?從? 變化到?

變化到?

求和式整體即從? ?累加到?

?累加到? :??

:??

??

如果學過for循環就很好理解了

for(i=1; i<=n; i++)

{sum+=a[i];

} ?時 :當前項?

?時 :當前項? ,求和sum=?

,求和sum=? ,i++自增到2

,i++自增到2

?時 :當前項?

?時 :當前項? ,求和sum=?

,求和sum=? ,i++自增到3

,i++自增到3

?時 :當前項?

?時 :當前項? ,求和sum=?

,求和sum=? ,i++自增到4

,i++自增到4

……

?時 :當前項?

?時 :當前項? ,求和sum=?

,求和sum=? ,i++自增到n

,i++自增到n

?時 :當前項?

?時 :當前項? ,求和sum=?

,求和sum=? ,i++自增到n+1

,i++自增到n+1

?時:i<=n為假,循環結束

?時:i<=n為假,循環結束

最終求和sum的值:?

??

??

求和式的數乘規則(提取常數):

?(其中c為常數)

?(其中c為常數)

求和式的加法規則(減法同理):

求和式的分段規則:

(其中?

(其中? )

)

求和式的上下限變換規則:

上述規則為簡便起見,求和上下限都是從1到n

實際遇到的求和式上下限不一定是從1到n

有可能是從0到k,從m到n+1,從0到n-1-i,……

但是均適用上述規則

??

??

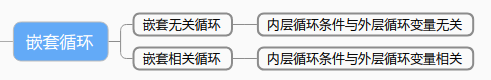

四、嵌套無關循環和嵌套相關循環

下面區分一下 嵌套無關循環 和 嵌套相關循環

(有點類似于SQL的 不相關子查詢 和 相關子查詢)

【例2】嵌套無關循環,內層循環條件與外層循環變量無關

int n,i,j;

int a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{for(j=1; j<=n; j++){a++;}

}可以看到內層循環條件是 j<=n,j 從1到n,執行n次

無論外層循環變量 i 取何值,每輪內層循環都會執行n次

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

??

解釋一下,這里的語句頻度是怎么列式出來的

嵌套無關循環,所以內外層循環互不干擾,語句頻度獨立計算

因為外層循環條件是 i<=n?,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n

因為外層循環變量初始化是 i=1,所以 i 能取的最小值(即求和下限)是:1

(通常情況, 求和下限 直接照抄 循環變量初始化 即可,后續不再贅述)

而內層循環可以看作是外層循環體的1條基本語句,則求和表達式(通項公式)是1

所以外層循環的語句頻度為

?

因為內層循環條件是 j<=n?,所以?j?能取的最大值(即求和上限)是:n

內層循環體只有1條基本語句:a++;? 則求和表達式(通項公式)是1

所以內層循環的語句頻度為

?

只有當內外層循環都結束時,算法才結束

(即算法結束需要分內層循環、外層循環兩個步驟)

根據統計學的乘法原理,需要把二者相乘得

語句頻度是? ,數量級為?

,數量級為? ?,則時間復雜度為?

?,則時間復雜度為?

??

其實【例1】就是嵌套無關循環,再把【例1】的代碼貼過來

int n,i,j,k;

int a=0,b1=0,b2=0,c1=0,c2=0,c3=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{a++;for(j=1; j<=n; j++){b1++;b2++;for(k=1; k<=n; k++){c1++;c2++;c3++;}}

}按現在的步驟重新計算時間復雜度

1.基本語句:

c1++;

c2++;

c3++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

解釋一下,這里的語句頻度是怎么列式出來的

嵌套無關循環,所以內外層循環互不干擾,語句頻度獨立計算

將前兩層循環與第三層循環分開計算:

因為內層循環可以看作是外層循環體的1條基本語句

所以前兩層循環可以直接參考【例2】,列式為

?

基本語句是對算法的執行時間貢獻最大的語句

所以基本語句是第三層循環體中的3條語句:c1++; c2++; c3++;??

所以第三層循環的求和表達式(通項公式)是3,列式為

將其展開,其實就是n個3相加,結果為3n

或者根據求和式的數乘規則,將常數提出

?

提取常數可以理解為乘法分配律的逆運算?

將a=1, b=1, c=3代入得

只不過現在不是2項,而是n項?

??

根據統計學的乘法原理,將前兩層求和式與第三層求和式相乘得語句頻度

雖然語句頻度是? ,但省略系數后,數量級為?

,但省略系數后,數量級為? ?,則時間復雜度為?

?,則時間復雜度為?

??

??

【例3】嵌套相關循環,內層循環條件與外層循環變量相關

int n,i,j;

int a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{for(j=1; j<=i; j++){a++;}

}可以看到內層循環條件是 j<=i,j 從1到 i,執行 i 次

當外層循環變量 i 的值發生改變時,內層循環的執行次數也會隨之改變

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

解釋一下,這里的語句頻度是怎么列式出來的

因為是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

因為外層循環條件是 i<=n ,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n

因為內層循環條件是 j<=i ,所以?j?能取的最大值(即求和上限)是:i

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

?

?

可以類比復合函數,先計算括號內的

(這里只不過是把求和上限從n變成 i,與前面本質相同,就是 i 個1相加)

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為?

注意,當求和變量? 與 通項公式

與 通項公式  的下標 是相同符號時,代表累加的項隨求和變量進行變化(如下所示)

的下標 是相同符號時,代表累加的項隨求和變量進行變化(如下所示)

本題比較特殊,通項公式就是求和變量:?

求和變量 i 從 1 到 n,則通項公式也是從 1 到 n,求和式整體即從1累加到n

此時變為等差數列求和,代入等差數列求和公式?

?

?

得到語句頻度

將其展開得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

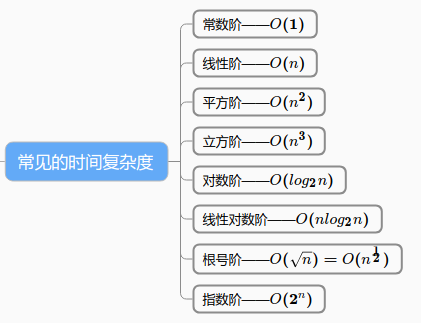

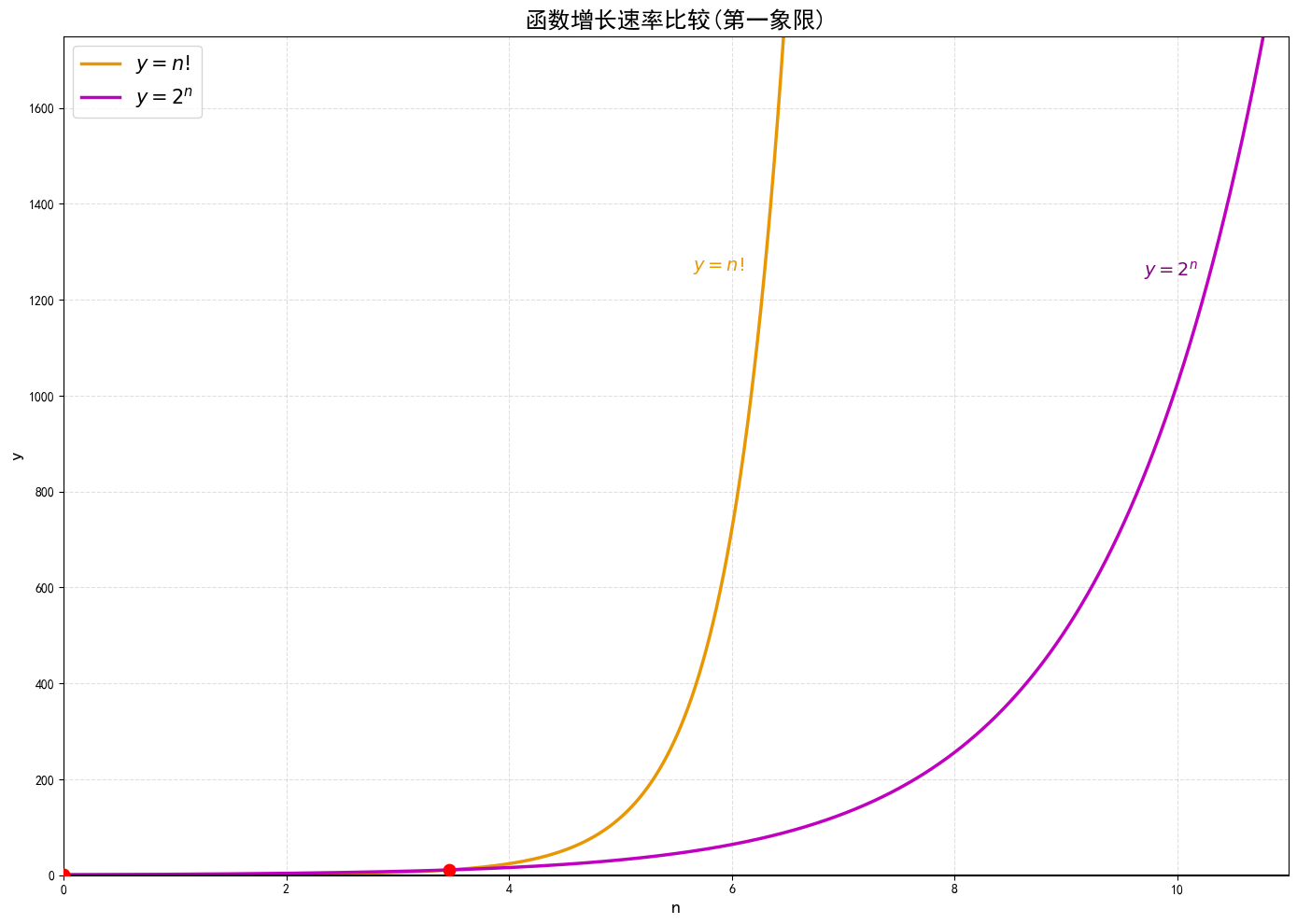

五、常見的時間復雜度

下面介紹常見的時間復雜度

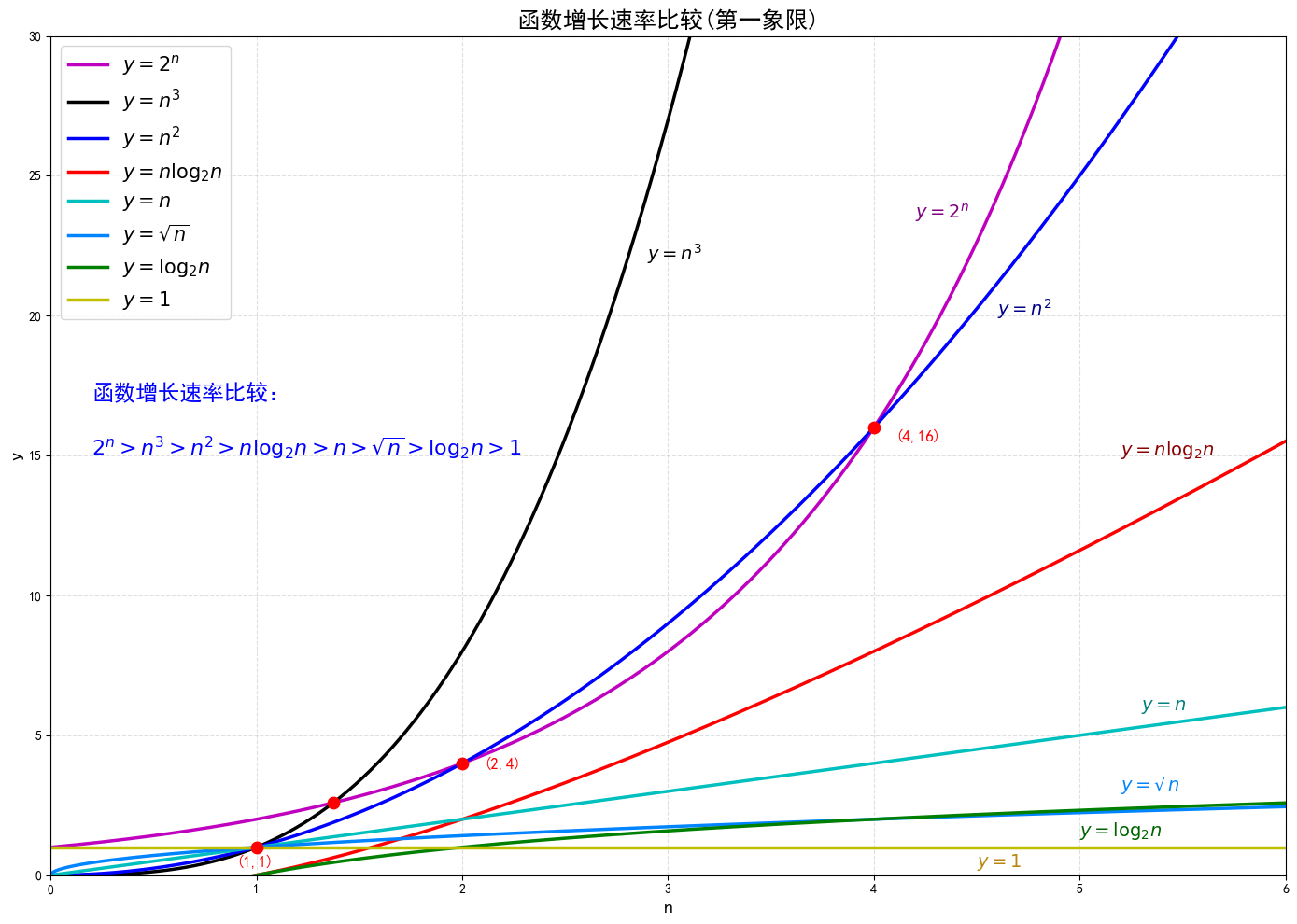

將各時間復雜度當作函數,里面的自變量n就是問題規模

因為問題規模(n)是描述問題大小的非負整數?

所以比較時間復雜度只需看第一象限

?

比較時間復雜度,通常按問題規模(n)趨于無窮大( )來比較

)來比較

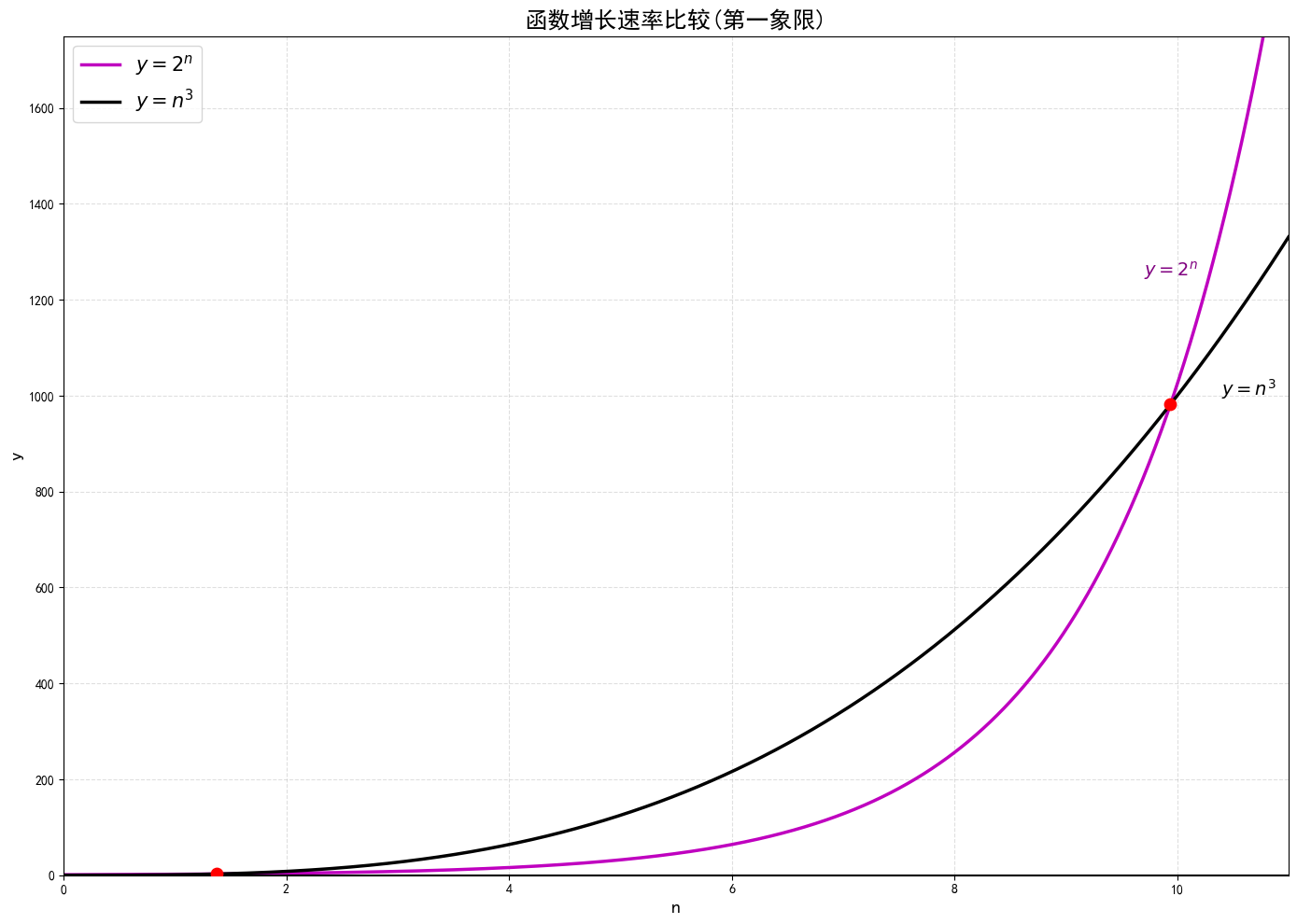

所以常見時間復雜度關系如下:

但是上圖為了看清每個函數的趨勢,對自變量問題規模(n)的取值范圍過小,導致誤解

誤解一:對? ?和?

?和? ?的增長速率產生誤解

?的增長速率產生誤解

下面將? ?和?

?和? ?單獨畫出,并擴大取值范圍

?單獨畫出,并擴大取值范圍

可以看到? ?和?

?和? ?這兩個函數在第一象限有兩個交點

?這兩個函數在第一象限有兩個交點

一個交點在?![n \in[1,2]](https://latex.csdn.net/eq?n%20%5Cin%5B1%2C2%5D) ?區間內(如果看不清可以看第一張函數圖)

?區間內(如果看不清可以看第一張函數圖)

另一個交點在?![n \in[9,10]](https://latex.csdn.net/eq?n%20%5Cin%5B9%2C10%5D) ?區間內

?區間內

在第二次相交后, ?的增長速率明顯要比?

?的增長速率明顯要比? ?快?

?快?

所以當問題規模(n)趨于無窮大時:

??

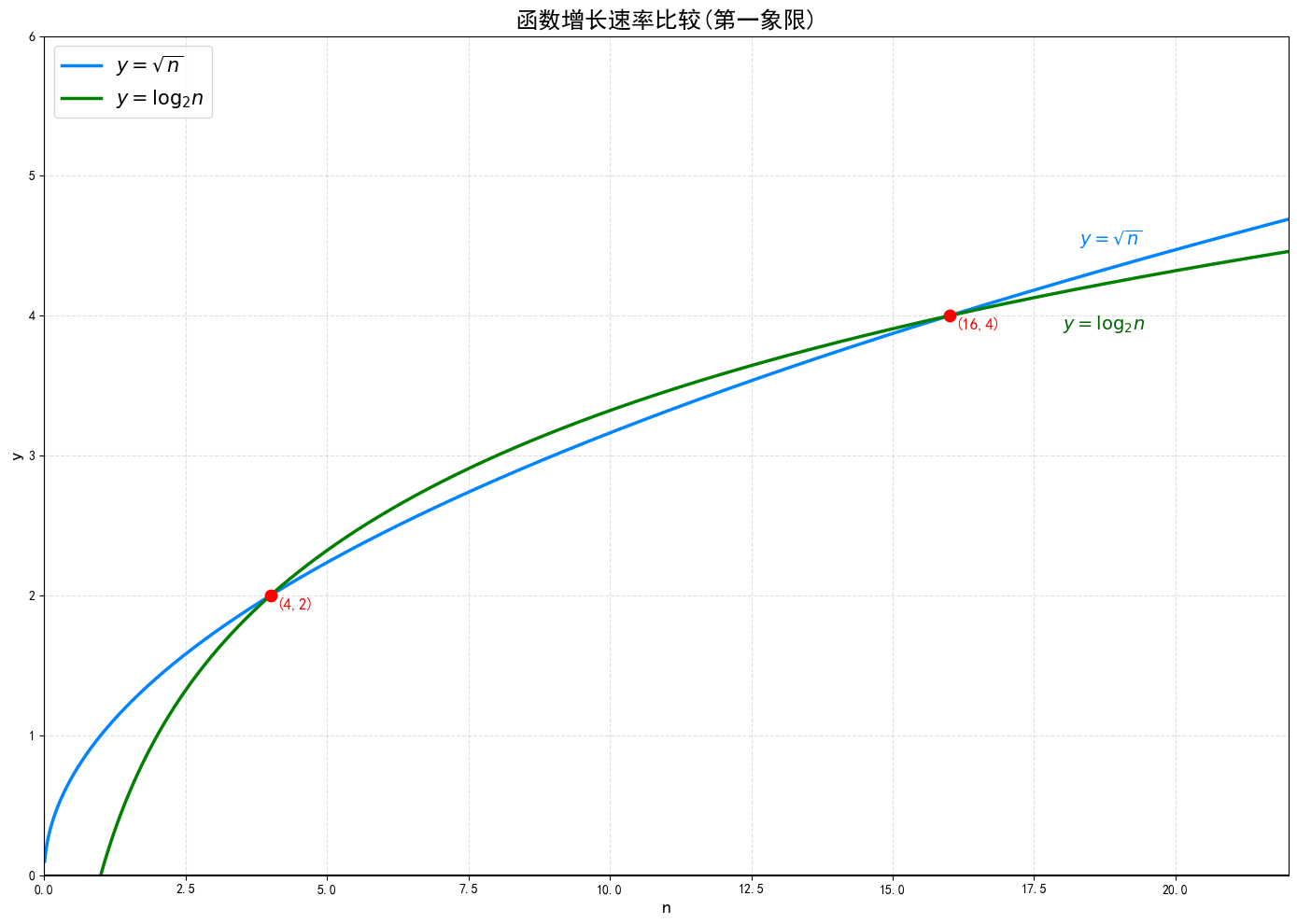

誤解二:對? ?和?

?和? ?的增長速率產生誤解

?的增長速率產生誤解

在第一張函數圖中這兩個函數圖像幾乎重合

下面將? ?和?

?和? ?單獨畫出來,并擴大取值范圍

?單獨畫出來,并擴大取值范圍

可以看到? ?和?

?和? ?這兩個函數在第一象限有兩個交點(4,2)和(16,4)

?這兩個函數在第一象限有兩個交點(4,2)和(16,4)

在第二次相交后,? ??的增長速率明顯要比?

??的增長速率明顯要比? ?快?

?快?

所以當問題規模(n)趨于無窮大時:

題目選項可能會把? ?寫成冪次形式?

?寫成冪次形式? ?,上式變為:

?,上式變為:

??

? ??

(一)常數階

【例4.1】常數階? ?

?

int i,x=0,s=0;

for(i=0;i<1000;i++)

{x++;s+=x;

}這個例子是我特意挑的

因為它的for循環從0開始,循環條件是<

而前面的for循環都是從1開始,循環條件是<=

?

計算時間復雜度

1.基本語句:

x++;?

s+=x;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為循環條件是 i<1000?,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:1000-1=999

0—999和1—1000在循環的執行次數沒有區別,都是1000次

如果反應不過來,那就將0—999同時加1

相當于在數軸上將0—999整體向右移1個單位,得到1—1000

比如1—5就執行5次,1—200就執行200次,1—1000就執行1000次

for循環有2條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是2,列式為

根據求和式的上下限變換規則

本例的通項公式是常數2,沒有下標(或者說無論下標如何變化,通項不變)

所以只變換求和上下限

在變換求和上下限后,也可根據求和式的數乘規則,提出常數再計算

算出語句頻度為2000(常數),數量級為  ,則時間復雜度為

,則時間復雜度為

以后只要見到語句頻度是常數,不帶問題規模(n),那么時間復雜度就是

??

??

【例4.2】常數階?

int x=90,y=100;

while(y>0)

{if(x>100) {x=x-10;y--;} else {x++;}

}這道題挺唬人,一時間還不好算出來

但是如果你看出循環變量初始化和循環條件都是常數,不帶問題規模(n)

那么語句頻度肯定是常數,一秒即可得出時間復雜度為

計算時間復雜度

1.基本語句:

x=x-10;

y--;

x++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

如果仍要算出語句頻度,就得代入看邏輯了

【第1輪】

x==90,不滿足x>100,進else:x++(自增到91)

x==91,不滿足x>100,進else:x++(自增到92)

……

x==101,滿足x>100,進if:x=x-10(減到91);? y--(自減到99)

? ?

【第2輪】

x==91,不滿足x>100,進else:x++(自增到92)

……

x==101,滿足x>100,進if:x=x-10(減到91);? y--(自減到98)

? ??

【第3輪】

x==91,不滿足x>100,進else:x++(自增到92)

……

x==101,滿足x>100,進if:x=x-10(減到91);? y--(自減到97)

? ? ?

……

……

……

? ? ?

【第100輪】

x==91,不滿足x>100,進else:x++(自增到92)

……

x==101,滿足x>100,進if:x=x-10(減到91);? y--(自減到0)

? ??

以此類推,可以看到,除第1輪有x==90,其余輪次均是 x從91增到101,每輪循環執行11次

有人看到執行11次可能反應不過來,那就將91—101同時減90

相當于在數軸上將91—101整體向左移90個單位,得到1—11,這肯定是11次

注意,每輪最后x==101時,執行的不是else中的1條語句,而是if中的2條語句

所以每輪的語句頻度要比循環執行次數多1,即?

語句頻度與循環執行次數不一定相等,因為循環體可以有多條語句

可以看到,每輪最后都會讓y自減:y--

因為while循環條件是 y>0,循環變量 y 能取的最小值(即求和下限)是1

所以 y從100減到1,循環共執行100輪

100輪,每輪執行11+1=12次,計算語句頻度

看起來似乎是正確的,但是前面說了除第1輪有x==90,其余都沒有

所以還得把x==90時,多執行的1條語句:x++; 也算上,才是最終的語句頻度

不過這只是探究罷了,實際上不需要算出語句頻度,只要看出是常數,時間復雜度就是

? ??

(二)線性階??

【例5】線性階?

int n,i,t,a[100];

scanf("%d", &n);

for(i=0; i<n/2; i++)

{ t=a[i]; a[i]=a[n-1-i]; a[n-1-i]=t;

}計算時間復雜度

1.基本語句:

t=a[i];?

a[i]=a[n-1-i];?

a[n-1-i]=t;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

首先說明一下,? ?這個符號代表向下取整

?這個符號代表向下取整

向下取整,如果不是整數,則只保留整數部分,忽略小數部分

向下取整,如果是整數,則仍是自身

?,向下取整得 3

?,向下取整得 3

?,向下取整得16

?,向下取整得16

?,整數向下取整,仍是自身

?,整數向下取整,仍是自身

??

因為循環條件是

但n不確定是奇數還是偶數,所以? ?不能確定是小數還是整數

?不能確定是小數還是整數

下面分情況討論

當n為奇數時,設  (x是整數)

(x是整數)

代入循環條件? ,得?

,得? ,即?

,即?

因為x是整數,所以整數 i 的最大值?

前面設? ,反之?

,反之?

將其代入? 得

得

奇數情況最大值?

當n為偶數時,設  (x是整數)

(x是整數)

代入循環條件? ,得?

,得? ,即?

,即?

因為x是整數,所以整數 i 的最大值?

前面設? ,反之?

,反之?

將其代入? ?得

?得

偶數情況最大值?

兩種情況的最大值表達式不一樣,如何統一呢

前面提到的? ?向下取整就派上用場了

?向下取整就派上用場了

先假設,最大值公式可用向下取整統一為,奇數情況最大值:?

因為該式是從奇數情況推導出的,所以奇數肯定沒問題

代入驗證偶數情況,如果計算結果與偶數情況最大值相同,說明可以統一

當n為偶數時,設  (x是整數)

(x是整數)

代入上式得

進一步化簡得

解釋一下,因為  ?是整數,所以?

?是整數,所以? 也是整數

也是整數

所以向下取整時,只保留整數部分: ,忽略小數部分:?

,忽略小數部分:?

前面設? ,反之?

,反之?

將其代入得

??

將計算結果與偶數情況最大值? ?進行對照

?進行對照

可以看到,兩式均為? ,則偶數情況也成立,所以可以統一為?

,則偶數情況也成立,所以可以統一為?

??

再假設,最大值公式可用向下取整統一為,偶數情況最大值:?

因為該式是從偶數情況推導出的,所以偶數肯定沒問題

代入驗證奇數情況,如果計算結果與奇數情況最大值相同,說明可以統一

當n為奇數時,設  (x是整數)

(x是整數)

代入上式得

進一步化簡得

因為  ?是整數,所以?

?是整數,所以? 也是整數

也是整數

所以向下取整時,只保留整數部分: ,忽略小數部分:?

,忽略小數部分:?

前面設? ,反之?

,反之?

將其代入得

??

將計算結果與奇數情況最大值? ?進行對照

?進行對照

可以看到,兩式一個為  ,另一個為

,另一個為  ,則奇數情況不成立,所以不能統一

,則奇數情況不成立,所以不能統一

??

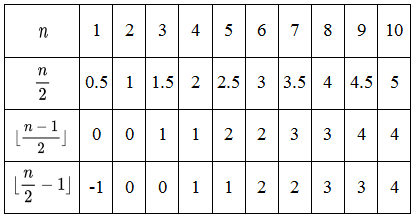

將n=1到10的計算結果列成表格,也能看出本式不符合

最終統一為奇數情況最大值?

所以 i 的最大值(求和上限)表示為? ?

?

循環變量 i 的變化區間是? ?

?

如果看不出執行次數,則同時+1

相當于在數軸上將? 整體向右移1個單位,得?

整體向右移1個單位,得?

則循環實際執行次數為? ?(這是因為 i 從0開始,所以執行次數要多1)

?(這是因為 i 從0開始,所以執行次數要多1)

??

for循環有3條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是3,列式為

根據求和式的上下限變換規則

本例的通項公式是常數3,沒有下標,所以只變換求和上下限

在變換求和上下限后,也可根據求和式的數乘規則,提出常數再計算

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

(三)平方階

【例6.1】平方階?

int n,i,j;

int a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=0; i<n; i++)

{for(j=0; j<i; j++){a++;}

}本例與【例3】嵌套相關循環 略有不同,循環變量 i , j 不是從1開始,而是從0開始;循環條件不是<=,而是<

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

與【例3】嵌套相關循環 同理,內外層循環相關,不能分開計算

因為外層循環條件是 i<n ,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n-1

因為內層循環條件是 j<i ,所以?j?能取的最大值(即求和上限)是:i-1

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

根據求和式上下限變換規則

將其展開得

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和式變為??

這里比較特殊,通項公式就是求和變量:?

求和變量 i 從 0?到 n-1,則通項公式也是從 0?到 n-1,求和式整體即從0累加到n-1

此時變為等差數列求和,代入等差數列求和公式?

?

?

得到語句頻度

將其展開得

??

除了上述解法,其實還可以使用求和式的上下限變換規則

求和上下限變換(+1),通項下標也對應變換(-1)

這里比較特殊,因為通項公式? ?,所以變換為?

?,所以變換為?

再使用求和式的加法規則(減法同理)進行拆分

同樣可以得到語句頻度

將其展開得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【例6.2】平方階? ?——冒泡排序(最壞情況)

?——冒泡排序(最壞情況)

int n,i,j,t,a[100];

scanf("%d", &n);

for(i=0; i<n; i++)

{scanf("%d", &a[i]);

}

for(i=0; i<n-1; i++)

{for(j=0; j<n-1-i; j++){if(a[j]>a[j+1]){t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}}

}

for(i=0; i<n; i++)

{printf("%d ", a[i]);

}計算時間復雜度

1.基本語句:

t=a[j];

a[j]=a[j+1];

a[j+1]=t;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

代碼中有三個for循環

第1個是一層for循環,輸入數據,執行n次

第2個是二層for循環,冒泡排序,外層循環執行n-1次,且內層循環次數與 i 相關,所以執行次數肯定>n

第3個是一層for循環,輸出數據,執行n次

假設當前冒泡排序為最壞情況(逆序),每次循環都會交換變量

所以基本語句是二層for循環體中的3條交換語句,則求和表達式(通項公式)是 3

??

基本語句所在的二層for循環是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

因為外層循環條件是 i<n-1 ,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:(n-1)-1=n-2

因為內層循環條件是 j<n-1-i ,所以?j?能取的最大值(即求和上限)是:(n-1-i)-1=n-2-i

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

根據求和式的上下限變換規則

將其展開得

(這里只不過是把求和上限變成 n-1-i,與前面本質相同,就是 n-1-i?個1相加)

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為??

根據求和式的數乘規則,將常數提出

根據求和式的加法規則(減法同理),進行拆分

將兩個求和式分別計算:

第一個求和式

根據求和式的上下限變換規則,通項公式(n-1)與求和變量 i 無關,可以看作常數,所以只變換求和上下限

將其展開得

第二個求和式

將其展開得

將兩式結果代入得到語句頻度

將其展開得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【例6.3】

int n,m,i,j,a[10][10];

scanf("%d%d", &n, &m);

for(i=0; i<n; i++)

{for(j=0; j<m; j++) {a[i][j]=i*m+j;}

}注意,本例的問題規模由n和m共同決定

??

計算時間復雜度

1.基本語句:a[i][j]=i*m+j;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

嵌套無關循環,所以內外層循環互不干擾,語句頻度獨立計算

因為外層循環條件是 i<n?,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n-1

而內層循環可以看作是外層循環體的1條基本語句,則求和表達式(通項公式)是1

所以外層循環的語句頻度為(上下限變換規則)

??

因為內層循環條件是 j<m?,所以?j?能取的最大值(即求和上限)是:m-1

內層循環體只有1條基本語句:a[i][j]=i*m+j;? 則求和表達式(通項公式)是1

所以內層循環的語句頻度為(上下限變換規則)

??

只有當內外層循環都結束時,算法才結束

(即算法結束需要分內層循環、外層兩循環個步驟)

根據統計學的乘法原理,需要把二者相乘得語句頻度

因為問題規模由n和m共同決定,不能合并,所以數量級為? ,時間復雜度為?

,時間復雜度為?

? ??

(四)立方階

【例7.1】立方階? ?

?

int n,i,j,k,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{for(j=1; j<=n; j++){for(k=1; k<=j; k++){a++;}}

}可以看到,第二層循環條件是 j<=n,與第一層循環變量 i 無關,j 從1到 n,執行 n?次

無論第一層循環變量 i 取何值,第二層循環都會執行n次

???

可以看到,第三層循環條件是 k<=j,與第二層循環變量 j 相關,k?從1到 j,執行 j?次

當第二層循環變量 j?的值發生改變時,第三層循環的執行次數也會隨之改變

??

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

??

第一層是嵌套無關循環,語句頻度獨立計算

因為第一層循環條件是 i<=n ,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n

內層循環可以看作是外層循環體的1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

所以第一層循環的求和式為

??

第二、三層是嵌套相關循環,不能分開計算

因為第二層循環條件是 j<=n ,所以 j 能取的最大值(即求和上限)是:n

因為第三層循環條件是 k<=j ,所以 k 能取的最大值(即求和上限)是:j

內層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

所以第二、三層循環的求和式為

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果

將其展開得到

這里比較特殊,通項公式就是求和變量:?

求和變量 j?從 1 到 n,則通項公式也是從 1 到 n,求和式整體即從1累加到 n

此時變為等差數列求和,代入等差數列求和公式?

?

?

得到

??

只有當第一層和第二、三層循環都結束時,算法才結束

(即算法結束需要分第一層循環和第二、三層循環兩個步驟)

根據統計學的乘法原理,需要把二者相乘得語句頻度

將其展開得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【例7.2】立方階? ?

?

int n,i,j,k,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{for(j=1; j<=i; j++){for(k=1; k<=j; k++){a++;}}

}可以看到,第二層循環條件是 j<=i,與第一層循環變量 i 相關,j 從1到 i,執行 i 次

當第一層循環變量 i 的值發生改變時,第二層循環的執行次數也會隨之改變

???

可以看到,第三層循環條件是 k<=j,與第二層循環變量 j 相關,k?從1到 j,執行 j?次

當第二層循環變量 j?的值發生改變時,第三層循環的執行次數也會隨之改變

??

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

嵌套相關循環,一、二、三層循環相關,不能分開計算

因為第一層循環條件是 i<=n ,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n

因為第二層循環條件是 j<=i ,所以 j 能取的最大值(即求和上限)是:i

因為第三層循環條件是 k<=j ,所以 k 能取的最大值(即求和上限)是:j

第三層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

三層循環(三重循環)計算語句頻度需要寫成三重求和

三重求和可以加括號以區分

?

?

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果,三重求和變為雙重求和??

雙重求和也可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

這里比較特殊,通項公式就是求和變量:?

求和變量 j?從 1 到 i,則通項公式也是從 1 到 i,求和式整體即從1累加到 i

此時變為等差數列求和,代入等差數列求和公式?

?

?

得到

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為

將分子展開得

根據求和式的線性規則(數乘規則、加法規則)

對多項式求和就是對其中每一項分別應用求和運算

這兩個求和式的值都是已知的

第一個求和式

如果想了解如何推導出? ?求和的值,可以看我的這篇文章:《 求和式及其運算規則 》

?求和的值,可以看我的這篇文章:《 求和式及其運算規則 》

第二個求和式

?

將兩式結果代入得到語句頻度

將其展開得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

(五)對數階

【例8.1】對數階? ?

?

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i*=2)

{a++;

}計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為本例的循環變量自增不是以往的 i++,而是 i*=2

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=1,則首項?

循環變量自增:i*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 i 隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

(注:此處及后續提到的 "最后一次循環" 均是指能進循環體的 "最后一次循環")

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時取對數

移項,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【例8.2】對數階? ?

?

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=2; i<n; i*=2)

{a++;

}本例是對【例8.1】稍作修改,循環變量初始化:i=2,循環條件:i<n

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

??

因為本例的循環變量自增不是以往的 i++,而是 i*=2

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=2,則首項?

循環變量自增:i*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 i 隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

不等式兩邊不都是整數表達式,不好計算最后一次循環的x值

所以不追求列等式,而是直接將? ?代入不等式,得

?代入不等式,得

不等式兩邊同時取對數,得到循環執行次數x的范圍

但是循環執行次數只能是整數,所以x的最大值是

到這你肯定很疑惑,這個最大值是怎么來的

首先說明一下,? ?這個符號代表向上取整

?這個符號代表向上取整

向上取整,如果不是整數,則讓整數部分加1,忽略小數部分

向上取整,如果是整數,則仍是自身

?,向上取整得 4

?,向上取整得 4

?,向上取整得17

?,向上取整得17

?,整數向上取整,仍是自身

?,整數向上取整,仍是自身

? ??

下面解釋最大值如何得出

將對數? ?作為一個整體

?作為一個整體

設其整數部分為m,小數部分為f,則?

??

??

當小數部分不存在時(即  ),則?

),則?

因為  ,將對數整體代換得

,將對數整體代換得

前面已推導出x的范圍為? ,將上式代入得?

,將上式代入得?

此時不等式兩邊都是整數,所以當小數部分不存在時,x的最大值?

當小數部分存在時(即  ),則?

),則?

因為  ,將對數整體代換得

,將對數整體代換得

前面已推導出x的范圍為? ,不等式放縮得?

,不等式放縮得?

此時不等式兩邊都是整數,所以當小數部分存在時,x的最大值?

可以用? ?向上取整將兩種情況統一起來

?向上取整將兩種情況統一起來

當小數部分不存在時(即  ),前面整體代換已得?

),前面整體代換已得?

m是整數,所以向上取整后仍為m,即?

代入小數部分不存在時,x的最大值?

當小數部分存在時(即  ),前面整體代換已得?

),前面整體代換已得?

m是整數,則m+1也是整數,所以向上取整后為m+1,即?

代入小數部分存在時,x的最大值?

所以最終統一為

??

如果設?

,可得出以下結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

這個可以作為普遍結論,因為推導的全程都是把?

?當作一個整體

??

順便提一下,這個結論對于【例5】線性階 同樣適用

再把【例5】的代碼貼過來

int n,i,t,a[100];

scanf("%d", &n);

for(i=0; i<n/2; i++)

{ t=a[i]; a[i]=a[n-1-i]; a[n-1-i]=t;

}根據上面的結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

代入【例5】:

i 是整數,不等式關系為? ,則整數 i 的最大值?

,則整數 i 的最大值?

所以【例5】的語句頻度也可以表示為

省略系數后,數量級為  ,所以時間復雜度仍為

,所以時間復雜度仍為

??

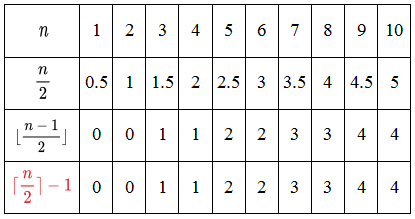

將n=1到10的計算結果列成表格,也能看出本式是符合的

??

回到本題,現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【例8.3】對數階?

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=2; i<=n; i*=3)

{a++;

}計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

? ?

因為本例的循環變量自增不是以往的 i++,而是 i*=3

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=2,則首項?

循環變量自增:i*=3,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 i 隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時除以2

等式兩邊同時取對數

根據對數的減法法則

等式右邊可以拆分為

代入原式得

移項,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

其中? ?是常數

?是常數

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

或根據對數的換底公式

上面的對數可以改寫為

則語句頻度改寫為

??

其中  是常數

是常數

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

???

因為可以換底,所以 任意底數(k)的對數 都可以轉化為 "常數 × 底數為2的對數"

(注:n是自變量,k是常數)

因為計算時間復雜度會省略系數,所以對數階的時間復雜度均相同(即底數可以省略)

??

(六)線性對數階

【例9】線性對數階? ?

?

int n,i,j,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{for(j=1; j<=n; j*=2){a++;}

}本例其實就是將【例2】嵌套無關循環 和【例8.1】對數階 結合起來

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

嵌套無關循環,所以內外層循環互不干擾,語句頻度獨立計算

因為外層循環條件是 i<=n?,所以?i 能取的最大值(即求和上限)是:n

而內層循環可以看作是外層循環體的1條基本語句,則求和表達式(通項公式)是1

所以外層循環的語句頻度為

因為內層循環變量自增不是以往的 j++,而是 j*=2

所以循環變量 j?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 j?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:j=1,則首項?

循環變量自增:j*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 j?隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時取對數所以求和

移項,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

內層循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以內層循環的語句頻度為:

根據統計學乘法原理,兩式相乘得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

(七)根號階

【例10.1】根號階?

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i*i<=n; i++)

{a++;

}計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

因為本例的循環條件不是以往的 i<=n,而是 i*i<=n

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環條件?i*i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=1

循環變量自增:i++

將循環變量 i 的值依次代入循環條件 i*i,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時開平方,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

【例10.2】根號階?

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=2; i*i<n; i++)

{a++;

}本例是對【例10.1】稍作修改,循環變量初始化:i=2,循環條件:i*i<n

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

因為本例的循環條件不是以往的 i<n,而是 i*i<n

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環條件?i*i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=2

循環變量自增:i++

將循環變量 i 的值依次代入循環條件 i*i,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

不等式兩邊不都是整數表達式,不好計算最后一次循環的x值

所以不追求列等式,而是直接將? ?代入不等式,得

?代入不等式,得

不等式兩邊同時開平方

移項,得到循環執行次數x的范圍

??

根據【例8.2】中的結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

代入本題:

x是整數,不等式關系為? ?,則整數x的最大值?

?,則整數x的最大值?

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

【例10.3】根號階?

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=sqrt(n); i++)

{a++;

}本例與【例10.1】 如出一轍

計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

本例的循環條件不是以往的 i<=n,而是 i<=sqrt(n)

sqrt是平方根( square root )的縮寫,sqrt(n)即為

所以循環條件可寫為?

按理說 i 能取的最大值應該是

但是 ?不一定是整數,所以需要向下取整?

?不一定是整數,所以需要向下取整?

則最后一次循環時

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

【例10.4】根號階?![O(\sqrt[3]{n})=O(n^{\frac{1}{3}})](https://latex.csdn.net/eq?O%28%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%29%3DO%28n%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D%7D%29)

int n,i,a=0;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i*i*i<=n; i++)

{a++;

}計算時間復雜度

1.基本語句:a++;

2.基本語句的語句頻度:![\sum\limits_{x=1}^{\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor} 1=\overbrace{1+\cdots +1}^{\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor}=\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor](https://latex.csdn.net/eq?%5Csum%5Climits_%7Bx%3D1%7D%5E%7B%5Clfloor%20%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%20%5Crfloor%7D%201%3D%5Coverbrace%7B1+%5Ccdots%20+1%7D%5E%7B%5Clfloor%20%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%20%5Crfloor%7D%3D%5Clfloor%20%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%20%5Crfloor)

3.時間復雜度:![T(n)=O(\sqrt[3]{n})=O(n^{\frac{1}{3}})](https://latex.csdn.net/eq?T%28n%29%3DO%28%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%29%3DO%28n%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D%7D%29)

?

因為本例的循環條件不是以往的 i<=n,而是 i*i*i<=n

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環條件?i*i*i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=1

循環變量自增:i++

將循環變量 i 的值依次代入循環條件 i*i*i,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時開立方,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到?![\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor](https://latex.csdn.net/eq?%5Clfloor%20%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%20%5Crfloor) ,代表循環執行?

,代表循環執行?![\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor](https://latex.csdn.net/eq?%5Clfloor%20%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%20%5Crfloor) 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為?![\sqrt[3]{n}](https://latex.csdn.net/eq?%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D) ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?![O(\sqrt[3]{n})=O(n^{\frac{1}{3}})](https://latex.csdn.net/eq?O%28%5Csqrt%5B3%5D%7Bn%7D%29%3DO%28n%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B3%7D%7D%29)

??

(八)指數階

【例11.1】指數階? ?

?

int f(int n)

{if(n==1) return 1;else return f(n-1)+f(n-1);

}計算時間復雜度

1.基本語句:

return 1;

return f(n-1)+f(n-1);

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

遞歸函數無法按常規方式計算語句頻度

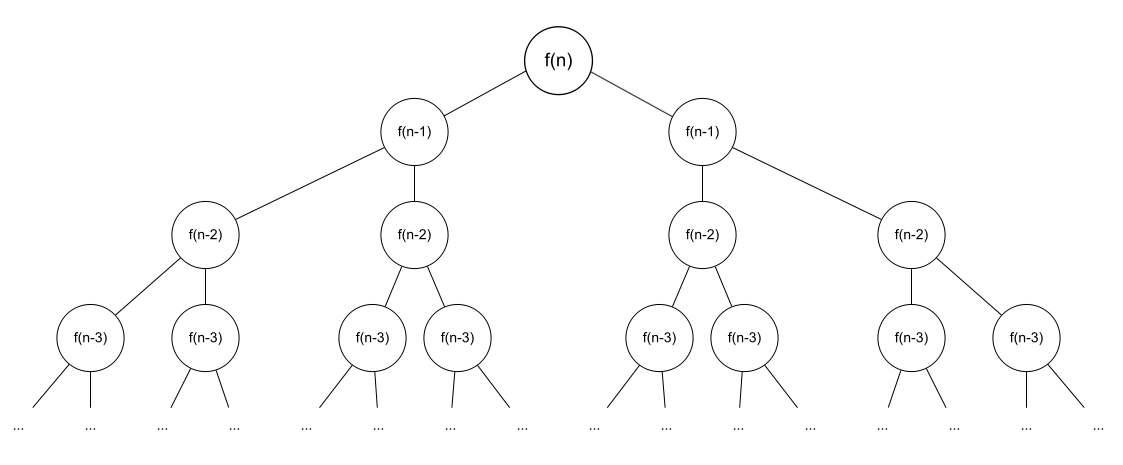

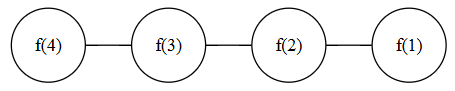

但是可以轉換思路,將遞歸過程模擬為二叉樹

一個遞歸函數當作二叉樹的一個節點

本例的函數比較特殊,f(n)剛好遞歸調用的是 兩個f(n-1)

從二叉樹的視角來看,就是該節點連接下一層的兩個孩子

所以每個節點(不算葉子節點)都有兩個孩子,最終得到滿二叉樹

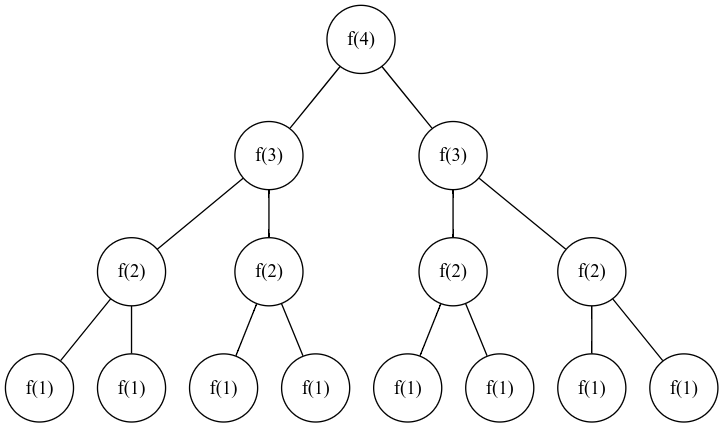

例如:f(4) 的遞歸滿二叉樹(如下圖)

每個節點(不算葉子節點)都有兩個孩子,最終得到滿二叉樹

當遞歸到葉子節點 f(1) 時,n==1,返回1,不向下遞歸

??

再看函數體,無論進 if 還是進 else,都只會執行1條語句

所以遞歸函數內基本語句的語句頻度是1

因為是滿二叉樹,且每個節點(即遞歸函數)的語句頻度是1

所以 語句頻度之和 = 滿二叉樹的總節點數

如果了解滿二叉樹的性質,可以直接得出總節點數為?

??

不了解也沒關系,下面逐步推導

我們知道二叉樹只有1個根節點

對于滿二叉樹,每個節點(不算葉子節點)都有兩個孩子

那么上層節點數與下層節點數是2倍關系,將 {節點數} 當作數列

第1層:根節點,節點數為?

第2層:節點數為?

第3層:節點數為?

第4層:節點數為?

第5層:節點數為?

……

第n層:節點數為?

可以看出其為等比數列

首項  ,公比?

,公比? ?

?

等比數列通項公式?

求總節點數就是把第1層到第n層的所有節點數相加

其實相當于對 {節點數} 這個數列求和

代入等比數列求和公式

?

?

(其中 n 既是問題規模,又是滿二叉樹的層數)

至此推導出語句頻度之和 = 滿二叉樹的總節點數?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【例11.2】指數階? ?

?

int f(int n)

{if(n==1 || n==2) return 1;else return f(n-2)+f(n-2);

}計算時間復雜度

1.基本語句:

return 1;

return f(n-2)+f(n-2);

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

遞歸函數無法按常規方式計算語句頻度

但是可以轉換思路,將遞歸過程模擬為二叉樹

一個遞歸函數當作二叉樹的一個節點

本例與【例11.1】有所不同

【例11.1】的遞歸過程是

而本例f(n)遞歸調用的是兩個f(n-2),缺少了f(n-1)這一層

所以這顆二叉樹是間隔一層向下遞歸的(仍是滿二叉樹,但層數不是n)

說一下奇偶數的性質

奇數 - 偶數 = 奇數, 則?奇數n - 2 = 奇數

偶數 - 偶數 = 偶數, 則 偶數n - 2 = 偶數

由于間隔遞歸,且n不確定是奇數還是偶數

所以最終可能在奇數 f(1)返回,也可能在偶數 f(2)返回

下面分情況討論

當n為奇數時,最終在奇數 f(1)返回

f(n)遞歸過程如下

從后往前看,當作數列

則為等差數列

首項? ,公差?

,公差?

等差數列通項公式?

代入最后一項?

移項除以2求得m的值

數列從 ?到?

?到? 共m項,則遞歸過程有m層

共m項,則遞歸過程有m層

所以奇數情況滿二叉樹的層數為?

再看函數體,無論進 if 還是進 else,都只會執行1條語句

所以遞歸函數內基本語句的語句頻度是1

因為是滿二叉樹,且每個節點(即遞歸函數)的語句頻度是1

所以奇數情況語句頻度之和 = 滿二叉樹的總節點數

當n為偶數時,最終在偶數 f(2)返回

f(n)遞歸過程如下

從后往前看,當作數列

則為等差數列

首項? ,公差?

,公差?

等差數列通項公式?

代入最后一項?

除以2求得m的值

數列從 ?到?

?到? 共m項,則遞歸過程有m層

共m項,則遞歸過程有m層

所以偶數情況滿二叉樹的層數為?

再看函數體,無論進 if 還是進 else,都只會執行1條語句

所以遞歸函數內基本語句的語句頻度是1

因為是滿二叉樹,且每個節點(即遞歸函數)的語句頻度是1

所以偶數情況語句頻度之和 = 滿二叉樹的總節點數

類比【例5】的推導,可以使用? 向下取整將兩式統一

向下取整將兩式統一

先假設,總節點數公式可用向下取整統一為,奇數情況總節點數:?

因為該式是從奇數情況推導出的,所以奇數肯定沒問題

代入驗證偶數情況,如果計算結果與偶數情況總節點數相同,說明可以統一

當n為偶數時,設? (x是整數)

(x是整數)

代入上式得

進一步化簡得

因為向下取整時,只保留整數部分: ?,忽略小數部分:?

?,忽略小數部分:?

??

前面設? ,反之?

,反之?

將其代入得?

??

將計算結果與偶數情況總節點數? ?進行對照

?進行對照

可以看到,兩式均為? ,則偶數情況也成立,所以可以統一為??

,則偶數情況也成立,所以可以統一為??

再假設,總節點數公式可用向下取整統一為,偶數情況總節點數:?

因為該式是從偶數情況推導出的,所以偶數肯定沒問題

代入驗證奇數情況,如果計算結果與奇數情況總節點數相同,說明可以統一

當n為奇數時,設? (x是整數)

(x是整數)

代入上式得

進一步化簡得

因為向下取整時,只保留整數部分: ?,忽略小數部分:?

?,忽略小數部分:?

??

前面設? ,反之?

,反之?

將其代入得?

??

將計算結果與奇數情況總節點數? ?進行對照

?進行對照

可以看到,兩式一個為  ,另一個為

,另一個為  ,則奇數情況不成立,所以不能統一

,則奇數情況不成立,所以不能統一

所以最終統一為:

語句頻度之和 = 滿二叉樹的總節點數?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

因為?

而? ?可以寫成

?可以寫成

所以有人認為時間復雜度應該是? ?

?

? ?

根據大 表示法在數學上的定義得

表示法在數學上的定義得

大 表示法?

表示法? ?給出的是時間復雜度的一個漸近上界?

?給出的是時間復雜度的一個漸近上界?

所以上述兩種均可漸近表示時間復雜度

不過為了方便統一理解,我還是傾向于?

??

??

【例11.3】指數階? ?——斐波那契數列

?——斐波那契數列

int f(int n)

{if(n==1 || n==2) return 1;else return f(n-1)+f(n-2);

}計算時間復雜度

1.基本語句:

return 1;

return f(n-1)+f(n-2);

2.基本語句的語句頻度:![\frac{2}{\sqrt{5}} [(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n}]-1](https://latex.csdn.net/eq?%5Cfrac%7B2%7D%7B%5Csqrt%7B5%7D%7D%20%5B%28%5Cfrac%7B1+%5Csqrt%7B5%7D%7D%7B2%7D%29%5E%7Bn%7D-%28%5Cfrac%7B1-%5Csqrt%7B5%7D%7D%7B2%7D%29%5E%7Bn%7D%5D-1)

3.時間復雜度:

?

由于左孩子 f(n-1)與右孩子 f(n-2)不在同一層

即左子樹連續遞歸,右子樹間隔遞歸

每個節點(即遞歸函數)的語句頻度是1

所以依然是語句頻度之和 = 二叉樹的總節點數

雖然總節點數不好定量計算,但是我們可以定性分析

【例11.1】

【例11.2】

【例11.3】

可以分析出

所以得到時間復雜度關系

前面已得出【例11.1】和【例11.2】的時間復雜度均為? ,即

,即

則時間復雜度關系變為(類似于夾逼定理)

所以定性分析,斐波那契數列的時間復雜度也是?

斐波那契數列遞推公式:

通過特征方程推導可得通項公式: ![F_{n}=\frac{1}{\sqrt{5}} [(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n}]](https://latex.csdn.net/eq?F_%7Bn%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B%5Csqrt%7B5%7D%7D%20%5B%28%5Cfrac%7B1+%5Csqrt%7B5%7D%7D%7B2%7D%29%5E%7Bn%7D-%28%5Cfrac%7B1-%5Csqrt%7B5%7D%7D%7B2%7D%29%5E%7Bn%7D%5D)

???

實際上,總節點數滿足遞推公式:  ? (即算上子樹的根節點)

? (即算上子樹的根節點)

通過特征方程推導可得通項公式: ![2F_{n}-1=\frac{2}{\sqrt{5}} [(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n}]-1](https://latex.csdn.net/eq?2F_%7Bn%7D-1%3D%5Cfrac%7B2%7D%7B%5Csqrt%7B5%7D%7D%20%5B%28%5Cfrac%7B1+%5Csqrt%7B5%7D%7D%7B2%7D%29%5E%7Bn%7D-%28%5Cfrac%7B1-%5Csqrt%7B5%7D%7D%7B2%7D%29%5E%7Bn%7D%5D-1)

所以有人認為時間復雜度應該是?

??

根據大 表示法在數學上的定義得

表示法在數學上的定義得

大 表示法?

表示法? ?給出的是時間復雜度的一個漸近上界?

?給出的是時間復雜度的一個漸近上界?

所以上述兩種均可漸近表示時間復雜度

不過為了方便統一理解,我還是傾向于?

??

??

六、考研408真題

【2011年 第 1 題】設 n 是描述問題規模的非負整數,下列程序段的時間復雜度是(A)

x=2;

while(x<n/2) x=2*x;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題與【例8.2】對數階 相似,只不過循環條件不同?

??

計算時間復雜度

1.基本語句:x=2*x;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

??

while循環可以理解為

循環變量初始化

while( 循環條件 )

{循環體【其中包含循環變量自增】

}本例比較特殊,因為循環體只有1條語句

所以?x=2*x,既是循環體,也是循環變量自增

所以循環變量 x?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 k 次

??

為探尋循環變量 x?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:x=2,則首項?

循環變量自增:x*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 x?隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第k次循環)時

又因為循環條件是

不等式兩邊都不是整數表達式,不好計算最后一次循環的x值

所以不追求列等式,而是直接將? 代入不等式,得

代入不等式,得

不等式兩邊同時乘2

不等式兩邊同時取對數

移項,得到循環執行次數k的范圍

??

根據【例8.2】中的結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

代入本題:

k是整數,不等式關系為? ?,則整數k的最大值?

?,則整數k的最大值?

??

現在就可以列求和式計算了

while循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 k?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【2012年 第 1 題】求整數? ?階乘的算法如下,其時間復雜度是 (B)

?階乘的算法如下,其時間復雜度是 (B)

int fact(int n)

{if(n<=1) return 1;else return n*fact(n-1);

}A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

計算時間復雜度

1.基本語句:

return 1;

return n*fact(n-1);

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

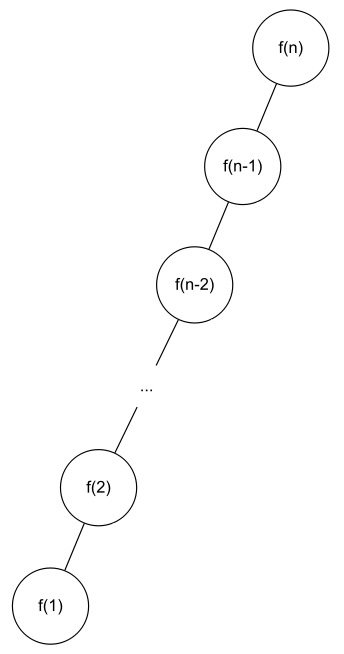

遞歸函數無法按常規方式計算語句頻度

但是可以轉換思路,將遞歸過程模擬為二叉樹

一個遞歸函數當作二叉樹的一個節點

函數f(n)遞歸調用的是f(n-1)

從二叉樹的視角來看,就是該節點連接下一層的一個孩子

所以每個節點(不算葉子節點)都只有一個孩子,最終得到"單叉"的二叉樹

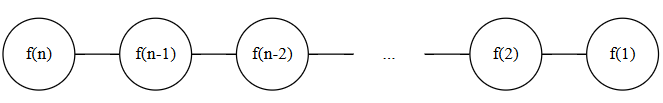

其實這棵"單叉"的二叉樹就是線性表(或稱二叉樹退化為線性表)

縱向可能看不出來是線性表,改成橫向就一目了然

例如:f(4)的遞歸二叉樹(退化為線性表)如下圖

??

再看函數體,無論進 if 還是進 else,都只會執行1條語句

所以遞歸函數內基本語句的語句頻度是1

又因為退化為線性表,所以總節點數就是n

所以?語句頻度之和 = 線性表總節點數?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【2013年 第 1 題】已知兩個長度分別為m和n的升序鏈表,若將它們合并為一個長度為m+n的降序鏈表,則最壞情況下的時間復雜度是(D)

A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

升序改降序:只需在遍歷時,用頭插法將元素插入新鏈表

比如原鏈表為1、2、3、4、5,遍歷時用頭插法插入新鏈表,新鏈表變為5、4、3、2、1

這樣做的好處是,遍歷還是正常順序,不需要倒著來

??

鏈表合并的最壞情況:兩鏈表交替遍歷

舉例:鏈表1是:1、3、5、7、9,鏈表2是:2、4、6

那么遍歷合并為新鏈表時,二者就會交替遍歷:1、2、3、4、5、6

然后新鏈表將鏈表1的剩余部分:7、9 并入

鏈表1的長度m=5,鏈表2的長度n=3

那么整個合并過程會將? ?個數并入新鏈表

?個數并入新鏈表

如果m,n沒有給出具體值,那么并入過程是  ?個數并入

?個數并入

數量級為  ,所以時間復雜度為?

,所以時間復雜度為?

?

如果兩個鏈表長度中的最大值用? ?表示,則

?表示,則

相加得

所以最多有? ?個數合并,省略系數后,數量級為

?個數合并,省略系數后,數量級為  ,則

,則

所以時間復雜度也可以看作是?

前面是舉例分析得出的,也可以拿代碼來分析

原題沒有代碼,這里給出一段鏈表合并的代碼(以不帶頭節點的鏈表為例)

《頭插法實現兩升序鏈表合并為降序鏈表》

//頭插法實現兩升序鏈表合并為降序鏈表

ListNode* merge(ListNode* L1, ListNode* L2)

{ListNode *head = NULL; // 新鏈表的頭指針ListNode *temp; //臨時指針while (L1 != NULL && L2 != NULL){// 比較兩個鏈表當前節點的值if (L1->val <= L2->val){//取出L1節點temp = L1;L1 = L1->next;// 頭插法:將L1節點插入新鏈表頭部temp->next = head;head = temp;}else{//取出L2節點temp = L2;L2 = L2->next;// 頭插法:將L2節點插入新鏈表頭部temp->next = head;head = temp;}}// 處理剩余節點(L1更長)while (L1 != NULL){//取出L1節點temp = L1;L1 = L1->next;// 頭插法:將L1節點插入新鏈表頭部temp->next = head;head = temp;}// 處理剩余節點(L2更長)while (L2 != NULL){//取出L2節點temp = L2;L2 = L2->next;// 頭插法:將L2節點插入新鏈表頭部temp->next = head;head = temp;}return head;

}計算時間復雜度

1.基本語句:

temp?=?L1;? ?//或temp?=?L2;

L1?=?L1->next;? ?//或L2?=?L2->next;

temp->next?=?head;

head?=?temp;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

假設兩鏈表長度m>n(反之同理)

則鏈表1的前n項與鏈表2的n項,交替并入新鏈表(第一個while循環)

鏈表1剩余的m-n項,直接并入新鏈表(后面兩個while循環二選一)

由于并入操作都是4條語句,所以不用區分是鏈表1還是鏈表2

交替并入時的語句頻度?

剩余并入時的語句頻度?

所以語句頻度之和?

省略系數后,數量級為? ,所以時間復雜度為?

,所以時間復雜度為?

如果兩個鏈表長度的最大值用? ?表示,則

?表示,則

相加得

所以最多有? ?個數合并,省略系數后,數量級為

?個數合并,省略系數后,數量級為  ,則

,則

所以時間復雜度也可以看作是?

有人可能會疑惑,為什么剩余部分并入還要耗費時間,用指針直接連上剩余部分不就行了?

這就是不審題的結果,題目要求是:兩升序鏈表合并為降序鏈表

如果直接將剩余部分連上,豈不是把一段升序鏈表并入降序鏈表,那結果就不對了

剩余部分并入之所以耗費時間,是因為要用頭插法將這部分升序鏈表變為降序鏈表

(下面僅作探究,與本題無關)

引申一下,假如題目要求改為:兩升序鏈表合并為升序鏈表

這就跟上面提出的思路一樣了,兩鏈表交替并入,最后連接剩余部分

《尾插法實現兩升序鏈表合并為升序鏈表》

//尾插法實現兩升序鏈表合并為升序鏈表

ListNode* merge(ListNode* L1, ListNode* L2)

{ListNode *head = NULL; // 新鏈表的頭指針ListNode *tail = NULL; // 新鏈表的尾指針//確定第一個節點if (L1->val <= L2->val){head = L1;L1=L1->next;}else{head = L2;L2=L2->next;}tail = head;// 尾指針指向第一個節點while (L1 != NULL && L2 != NULL){// 比較兩個鏈表當前節點的值if (L1->val <= L2->val){// 將L1節點接入鏈表尾部tail->next = L1;L1 = L1->next;}else{// 將L2節點接入鏈表尾部tail->next = L2;L2 = L2->next;}}// 連接剩余鏈表if (L1 != NULL){tail->next = L1;}else{tail->next = L2;}return head;

}??

計算時間復雜度

1.基本語句:

tail->next?=?L1;? ?//或tail->next?=?L2;

L1?=?L1->next;? ?//或L2?=?L2->next;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

假設兩鏈表長度m>n(反之同理)

因為不帶頭節點,所以需要確定第一個節點,將鏈表1的第一個節點并入新鏈表(if...else)

鏈表1的n項與鏈表2的n項,交替并入新鏈表(while循環)

用指針直接連接鏈表1的剩余部分(if...else)

由于并入操作都是2條語句,所以不用區分是鏈表1還是鏈表2

第一個節點并入時的語句頻度?

交替并入時的語句頻度?

指針連接剩余部分時的語句頻度?

所以語句頻度之和?

省略系數和無關項后,數量級為? ,所以時間復雜度為?

,所以時間復雜度為?

? ??

因為前面假設兩鏈表長度m>n

如果兩個鏈表長度的最小值用? ?表示,則

?表示,則

所以時間復雜度也可以看作是?

假設兩鏈表長度m>n,可以得出以下結論:

合并后順序相反(升+升→降?或 降+降→升),則時間復雜度為?

合并后順序相同(升+升→升 或 降+降→降),則時間復雜度為?

? ??

? ? ?

【2014年 第 1 題】下列程序段的時間復雜度是(C)

count=0;

for(k=1; k<=n; k*=2) for(j=1; j<=n; j++) count++;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題與【例9】線性對數階 如出一轍,只不過內外循環互換了

??

計算時間復雜度

1.基本語句:count++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

嵌套無關循環,所以內外層循環互不干擾,語句頻度獨立計算

因為內層循環條件是 j<=n?,所以 j?能取的最大值(即求和上限)是:n

內層循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

所以內層循環的語句頻度為

??

因為外層循環變量自增不是以往的 k++,而是 k*=2

所以循環變量 k?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 k?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:k=1,則首項?

循環變量自增:k*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 k?隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時取對數

移項,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

? ??

現在就可以列求和式計算了

內層循環可以看作是外層循環體的1條基本語句,則求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以外層循環的語句頻度為:

根據統計學乘法原理,兩式相乘得語句頻度

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【2017年 第 1 題】下列函數的時間復雜度是(B)

int func(int n)

{ int i=0,sum=0; while(sum<n) sum+=++i; return i;

}A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

計算時間復雜度

1.基本語句:sum+=++i;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

因為本例的循環條件不是以往的 i<n,而是 sum<n

所以循環變量 i?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

while循環體【包含循環變量自增】只有1條基本語句:sum+=++i;

前置自增表達式 ++i 有兩個效果:

一是讓 i 自增為 i+1,二是把 i+1 作為整個自增表達式的值

所以 sum+=++i; 相當于分兩步:

先執行++i; 讓 i?自增為 i+1,后執行sum+=(i+1); 進行求和

所以sum始終是對 i+1 進行求和

??

為探尋?i+1 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=0,則 i+1=1,首項?

循環變量自增:++i,公差? ,即等差數列

,即等差數列

等差數列 {i+1} 的通項公式:

則等差數列 {i+1} 隨著通項公式改變?

因為sum始終是對 i+1 進行求和

所以可以將其看作是等差數列 {i+1} 的前n項和

代入前n項和公式:

??

注意,本題是while循環,初次循環判斷的是sum的初值0,而初值與 i+1 無關,所以單設一個

后續sum對 i+1 求和,則sum隨著前n項和公式改變 (循環共執行x次,首項是? ,則末項是?

,則末項是? )

)

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

不等式兩邊不都是整數表達式,不好計算最后一次循環的x值

所以不追求列等式,而是直接將? 代入不等式,得

代入不等式,得

不等式兩邊同時乘2

不等式左邊展開得

移項,得一元二次不等式

則各項系數? ?(其中n是問題規模,

?(其中n是問題規模, )

)

?

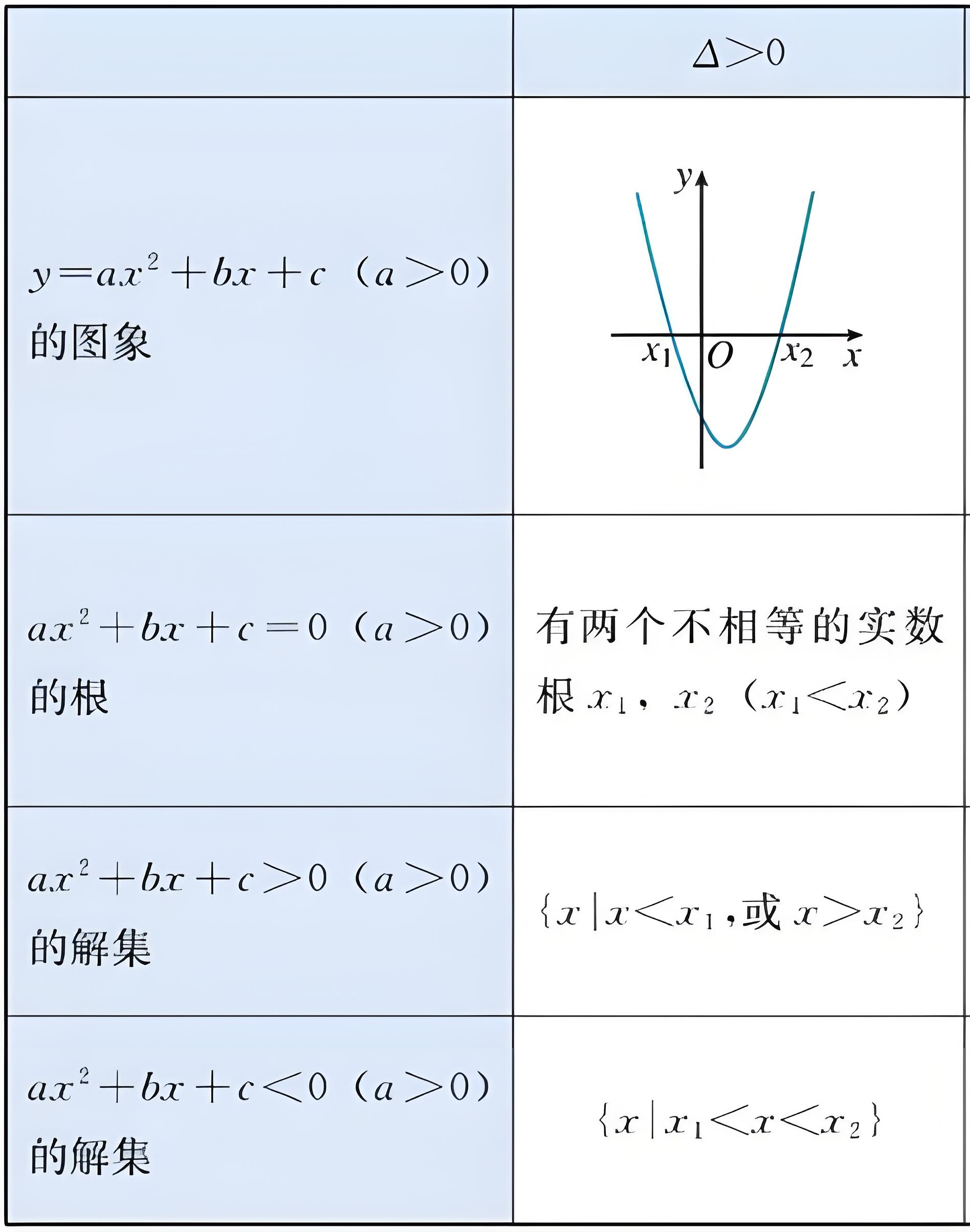

根據一元二次函數圖像、方程、不等式的對應關系

因為  ,所以函數圖像開口向上

,所以函數圖像開口向上

因為  ,所以方程有兩實數根

,所以方程有兩實數根

因為  ,所以不等式的解集位于兩根之間

,所以不等式的解集位于兩根之間

??

將? 代入求根公式,得出兩根

代入求根公式,得出兩根

所以x的取值范圍為?

??

根據【例8.2】中的結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

代入本題:

x是整數,不等式關系為? ?,則整數x的最大值?

?,則整數x的最大值?

??

現在就可以列求和式計算了

while循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

其實做選擇題沒必要這么精確

上面已列出關于循環條件的不等式

把x-1近似為x,并將整個式子看作等式

得出循環執行次數的近似值

則語句頻度近似值為

則時間復雜度為

???

?????

【2019年 第 1 題】設 n 是描述問題規模的非負整數,下列程序段的時間復雜度是(B)

x=0;

while(n>=(x+1)*(x+1)) x=x+1;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題與【例10.1】根號階 相似,只不過循環變量初始化和循環條件不同

??

計算時間復雜度

1.基本語句:x=x+1;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

?

因為本例的循環條件不是以往的 x<=n,而是 n>=(x+1)*(x+1)

但循環條件通常把循環變量表達式寫在前面,如果反過來寫,就是(x+1)*(x+1)<=n

所以循環變量 x?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 k 次

??

為探尋循環條件?(x+1)*(x+1) 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:x=0

循環變量自增:x=x+1

將循環變量 x?的值依次代入循環條件 (x+1)*(x+1),探尋數列規律

所以最后一次循環(第k次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時開平方,得到循環執行次數k的值

但是循環執行次數只能是整數,所以k還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

while循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 k?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【2022年 第 1 題】下列程序段的時間復雜度是(B)

int sum=0;

for(int i=1; i<n; i*=2)for(int j=0; j<i; j++)sum++;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題看著與【2014年 第 1 題】類似,但實際上不同

2014年是嵌套無關循環,而本題是?嵌套相關循環

??

計算時間復雜度

1.基本語句:sum++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

但是可以先列出來求和式的上下限,再多重求和

??

因為內層循環條件是 j<i?,所以 j?能取的最大值(即求和上限)是:i-1

所以內層循環的求和式上下限列為

?

因為外層循環變量自增不是以往的 i++,而是 i*=2

所以循環變量 i?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 i?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=1,則首項?

循環變量自增:i*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 i?隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

不等式兩邊不都是整數表達式,不好計算最后一次循環的x值

所以不追求列等式,而是直接將? 代入不等式,得

代入不等式,得

不等式兩邊同時取對數

移項,得到循環執行次數x的范圍

根據【例8.2】中的結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

代入本題:

x是整數,不等式關系為? ?,則整數x的最大值?

?,則整數x的最大值?

??

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以外層循環的求和式上下限為:

??

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為

注意,此時求和變量 x 與求和表達式 i 是不同符號,直接展開無意義

所以需要把?i 替換為關于求和變量 x 的表達式

前面已推導出最后一次循環(第x次循環)時

把  ?替換

?替換

將其展開得

此時變為等比數列求和

首項? ,公比?

,公比?

代入等比數列求和公式?

?

?

得到語句頻度

解釋一下,根據對數的定義可知

因為? 與

與  差距很小,所以

差距很小,所以

?

?

同時減1得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【2023年 第 1 題】下列對順序存儲的有序表(長度為n)實現給定操作的算法中,平均時間復雜度為  的是(D)

的是(D)

A.查找包含指定值元素的算法

B.插入包含指定值元素的算法

C.刪除第? ?個元素的算法

?個元素的算法

D.獲取第? ?個元素的算法

?個元素的算法

??

題目給定的是順序存儲,則有序表使用數組實現

typedef struct

{int data[MAXSIZE]; // 存儲元素的數組int n; // 當前表長

} SeqList;??

有序表一般采用折半查找(二分查找)算法

A.查找

// A. 查找指定值元素——折半查找(二分查找)

int search(SeqList *list, int value)

{int low = 0, high = list->n-1,mid;while (low <= high){mid = (low + high)/2;if (list->data[mid] == value)return mid; // 找到返回下標else if (list->data[mid] < value)low = mid+1;elsehigh = mid-1;}return -1; // 未找到

}計算時間復雜度

1.基本語句:

mid = (low + high) / 2;?

return mid;

low = mid + 1;

high = mid - 1;

2.基本語句的語句頻度:![2\times[\frac{n+1}{n}log_{2}(n+1)-1] \approx 2\times[\frac{n}{n}log_{2}(n+1)-1] \approx 2\times[log_{2}(n+1)-1]](https://latex.csdn.net/eq?2%5Ctimes%5B%5Cfrac%7Bn+1%7D%7Bn%7Dlog_%7B2%7D%28n+1%29-1%5D%20%5Capprox%202%5Ctimes%5B%5Cfrac%7Bn%7D%7Bn%7Dlog_%7B2%7D%28n+1%29-1%5D%20%5Capprox%202%5Ctimes%5Blog_%7B2%7D%28n+1%29-1%5D)

3.時間復雜度:

本函數有兩種結束方式:

一是查找失敗,最終low>high,while循環結束,函數返回 -1

二是查找成功,list->data[mid] == value,函數返回 mid

??

再看基本語句

while循環體中,mid = (low + high) / 2; 這1條語句是必做的

其他三條語句通過if……else if……else判斷后,三選一

所以每輪循環體執行1+1=2條基本語句

??

語句頻度=基本語句條數?x 循環執行次數

已經得出基本語句條數為2條,如果再知道 循環執行次數 就能算出語句頻度

下面只探究查找成功情況下的循環執行次數

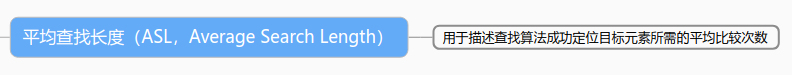

這里需要引入 平均查找長度?的概念

從定義來看,平均查找長度其實就是平均比較次數

而每次比較,對應到代碼,就是循環體中的if……else if……else判斷

所以每執行一次循環體,就是一次比較

則 循環執行次數=平均比較次數=平均查找長度

? ??

所以求循環執行次數 轉為 求平均查找長度

推導過程比較復雜,這里直接給出結果,折半查找的平均查找長度=?

如果想了解推導過程可以看我的這篇文章——《?折半查找的平均查找長度公式推導?》

所以循環執行次數=折半查找的平均查找長度=?

語句頻度=基本語句條數?x 循環執行次數=基本語句條數?x 平均查找長度

(注:因為對數有小括號,所以整個平均查找長度用中括號括住,并不是向上取整或向下取整)

解釋一下,因為n+1與n差距很小,所以

代入得

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

所以查找過程的時間復雜度是  ,不是

,不是

??

B.插入

// B. 插入指定值元素(保持有序)

int insert(SeqList *list, int value)

{if (list->n >= MAXSIZE){printf("表已滿,無法插入\n");return 0;}int i = list->n-1;// 從后向前找到插入位置while (i >= 0 && list->data[i] > value){list->data[i+1] = list->data[i]; // 元素后移i--;}list->data[i+1] = value; // 插入新元素list->n++; // 表長增加return 1; // 成功插入

}計算時間復雜度

1.基本語句:

list->data[i + 1] = list->data[i];

i--;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

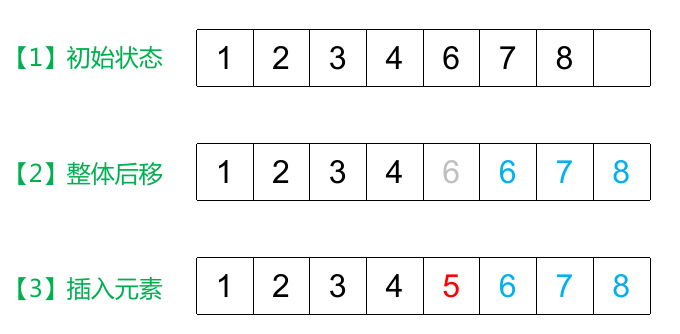

因為是在數組中插入,需要給待插入元素留空位

所以從后往前遍歷,將比它大的每個元素都向后移動一格

最后將待插入元素插到空位中,并改變表長

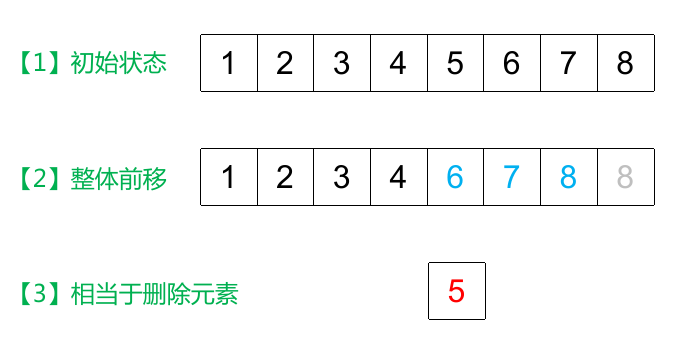

?

舉例:插入值為5的元素

??

??

以待插入數據在中間為例

表長為n,表尾下標為n-1,則中間位置為

則向后移動的元素有?

基本語句是循環體中的2條語句

所以語句頻度為?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

所以插入過程的時間復雜度是? ,不是

,不是

? ?

C.刪除

// C. 刪除第i個元素(0≤i≤n-1)

int delete (SeqList *list, int i)

{if (i < 0 || i > list->n-1){printf("位置非法\n");return 0;}// 將第i+1個位置及以后的元素前移for (int j = i+1; j < list->n; j++){list->data[j-1] = list->data[j];}list->n--; // 表長減1return 1; // 成功刪除

}計算時間復雜度

1.基本語句:list->data[j - 1] = list->data[j];

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

刪除與插入如出一轍,只不過一個向前移動,一個向后移動

因為是在數組中刪除,只需要將待刪除元素的位置覆蓋掉

所以從前往后遍歷,將比它大的每個元素都向前移動一格,并改變表長

舉例:刪除a[4]位置的元素

? ?

以待刪除數據在中間為例

表長為n,表尾下標為n-1,則中間位置為

則向前移動的元素有?

基本語句是循環體中的1條語句

因為此處為for循環,循環變量自增不在循環體中,所以基本語句只有1條

所以語句頻度為?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

所以刪除過程的時間復雜度是? ,不是

,不是

??

D.獲取

// D. 獲取第i個元素(0≤i≤n-1)

int get(SeqList *list, int i)

{if (i < 0 || i > list->n-1){printf("位置非法\n");return -1; // 返回-1表示錯誤(假設元素均為非負整數)}return list->data[i]; // 返回元素值

}計算時間復雜度

1.基本語句:return list->data[i - 1];

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

獲取元素僅需1條return語句,所以語句頻度為?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

所以獲取過程的時間復雜度就是?

? ??

【2025年 第 1 題】下列程序段的時間復雜度是(B)

int count=0;

for(int i=0; i*i<n; i++)for(int j=0; j<i; j++)count++;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本例類似于將【例3】嵌套相關循環 和【例10.2】根號階 結合起來

??

計算時間復雜度

1.基本語句:count++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

但是可以先列出來求和式的上下限,再多重求和

??

因為內層循環條件是 j<i?,所以 j?能取的最大值(即求和上限)是:i-1

所以內層循環的求和式上下限為

??

因為外層循環條件不是以往的 i<n,而是 i*i<n

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環條件?i*i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=0

循環變量自增:i++

將循環變量 i 的值依次代入循環條件 i*i,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

不等式兩邊不都是整數表達式,不好計算最后一次循環的x值

所以不追求列等式,而是直接將? ?代入不等式,得

?代入不等式,得

不等式兩邊同時開平方

移項,得到循環執行次數x的范圍

??

根據【例8.2】中的結論:

x是整數,不等式關系為?

?,則整數x的最大值?

代入本題:

x是整數,不等式關系為? ?,則整數x的最大值?

?,則整數x的最大值?

??

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以外層循環的求和式上下限為:

??

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為?

注意,此時求和變量 x 與求和表達式 i 是不同符號,直接展開無意義

所以需要把?i 替換為關于求和變量 x 的表達式

前面已推導出最后一次循環(第x次循環)時

等式兩邊同時開平方

把  ?替換

?替換

將其展開得

此時變為等差數列求和

首項? ,公差?

,公差?

代入等差數列求和公式?

得到語句頻度

解釋一下,因為? 與?

與? ??差距很小,所以

??差距很小,所以

同時平方得

?

?

最終

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

七、變形題

(下面是我自己想出來的一些變形題)

【變形題1】下列程序段的時間復雜度是(B)

int count=0;

for(int i=1; i*i<=n; i*=2)count++;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題看著像是把【例8.1】對數階 與【例10.1】根號階 結合起來,但最終結果不是

因為平方只是將其指數變為2倍:?

??

計算時間復雜度

1.基本語句:count++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為本例的循環變量自增不是以往的 i++,而是 i*=2

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=1,則首項?

循環變量自增:i*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 i 隨著通項公式改變?

??

為探尋循環條件?i*i 的變化規律,也將其當作數列

將上述循環變量 i 的值依次代入循環條件 i*i,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時取對數

等式兩邊同時除以2

移項,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

??

現在就可以列求和式計算了

for循環只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

則語句頻度為:

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

【變形題2】下列程序段的時間復雜度是(D)

int count=0;

for(int i=1; i<=n; i++)for(int j=1; j<=i; j*=2)count++;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題看著與【例9】線性對數階類似,但內層循環條件不同

【例9】是嵌套無關循環,而本題是?嵌套相關循環

??

計算時間復雜度

1.基本語句:count++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

但是可以先列出來求和式的上下限,再多重求和

??

因為外層循環條件是 i<=n,所以 i?能取的最大值(即求和上限)是:n

所以外層循環的求和式上下限為

????

因為內層循環變量自增不是以往的 j++,而是 j*=2

所以循環變量 j?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環變量 j?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:j=1,則首項?

循環變量自增:j*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 j?隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時取對數

移項,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以內層循環的求和式上下限為:

??

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為?

向下取整不容易計算,將其近似為

根據求和式的加法規則,可以拆分為

下面將新求和式? ?展開,可以看到是多個對數求和

?展開,可以看到是多個對數求和

根據對數的加法法則

則上述求和可以轉為

因為從1乘到n可以寫作階乘n!

所以替換后

則新求和式

則原求和式

??

根據斯特林公式,階乘n!的近似值為

代入得

根據對數的加法法則

上式可拆分為

根據對數的冪法則

根號是? 次冪,上式變為

次冪,上式變為

??

將兩項分開計算:

根據對數的加法法則

第一項可拆分為

??

根據對數的減法法則

第二項可拆分為

??

兩項相加

則新求和式

則原求和式

令常數?

令常數?

語句頻度近似值為

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

??

?【變形題3】下列程序段的時間復雜度是(B)

int count=0;

for(int i=1; i*i<=n; i++)for(int j=1; j<=i; j*=2)count++;A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

本題看著與【變形題2】很像,但外層循環條件不同

? ?

計算時間復雜度

1.基本語句:count++;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

因為是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

但是可以先列出來求和式的上下限,再多重求和

??

因為外層循環條件不是以往的 i<=n,而是 i*i<=n

所以循環變量 i 不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環條件?i*i 的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:i=1

循環變量自增:i++

將循環變量 i 的值依次代入循環條件 i*i,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時開平方,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

所以外層循環的求和式上下限為:

????

因為內層循環變量自增不是以往的 j++,而是 j*=2

所以循環變量 j?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 y?次

??

為探尋循環變量 j?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:j=1,則首項?

循環變量自增:j*=2,則公比? ,即等比數列

,即等比數列

等比數列通項公式:

則循環變量 j?隨著通項公式改變?

所以最后一次循環(第y次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時取對數

移項,得到循環執行次數y的值

但是循環執行次數只能是整數,所以y還要向下取整

令求和變量 y?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以內層循環的求和式上下限為:

??

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為

向下取整不容易計算,將其近似為

注意,此時求和變量 x?與求和表達式中的 i 是不同符號,直接展開無意義

所以需要把?i 替換為關于求和變量 x 的表達式

前面已推導出最后一次循環(第x次循環)時

等式兩邊同時開平方(因為 i 的初值湊巧為1,所以二者才相等)

把  ?替換

?替換

根據求和式的加法規則,可以拆分為

下面將新求和式? ?展開,可以看到是多個對數求和

?展開,可以看到是多個對數求和

根據對數的加法法則

則上述求和可以轉為

因為從1乘到? ?可以寫作階乘?

?可以寫作階乘?

所以替換后

則新求和式

則原求和式

根據斯特林公式,階乘n!的近似值為

則階乘? ?的近似值為

?的近似值為

代入得

根據對數的加法法則

上式可拆分為

根據對數的冪法則

根號是? 次冪,上式變為

次冪,上式變為

??

將兩項分開計算:

根據對數的加法法則、冪法則

第一項可拆分為

??

根據對數的減法法則、冪法則

第二項可拆分為

??

兩項相加

則新求和式

則原求和式

令常數?

令常數?

語句頻度近似值為

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

? ??

【變形題4】下列程序段的時間復雜度是(C)

int count=0;

for(int i=1; i<=n; i++)for(int j=1; j*j<=i; j++)count++;A.? ? B.

? ? C.

? ? D.

乍一看,像是把【2025年 第 1 題】內外顛倒了,實則不然

??

計算時間復雜度

1.基本語句:count++;

2.基本語句的語句頻度:![\begin{matrix} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{x=1}^{\lfloor \sqrt{i} \rfloor} 1=\sum\limits_{i=1}^{n} \lfloor \sqrt{i} \rfloor \approx \sum\limits_{i=1}^{n} \sqrt{i} \approx \int_{?{1}}^{?{n}}\sqrt{x}\ dx + \frac{\sqrt{1} + \sqrt{n}}{2} \approx \frac{2}{3}n^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{2}n^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{6}\\[1.5ex] \end{matrix}](https://latex.csdn.net/eq?%5Cbegin%7Bmatrix%7D%20%5Csum%5Climits_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bn%7D%20%5Csum%5Climits_%7Bx%3D1%7D%5E%7B%5Clfloor%20%5Csqrt%7Bi%7D%20%5Crfloor%7D%201%3D%5Csum%5Climits_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bn%7D%20%5Clfloor%20%5Csqrt%7Bi%7D%20%5Crfloor%20%5Capprox%20%5Csum%5Climits_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bn%7D%20%5Csqrt%7Bi%7D%20%5Capprox%20%5Cint_%7B%7B1%7D%7D%5E%7B%7Bn%7D%7D%5Csqrt%7Bx%7D%5C%20dx%20+%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B1%7D%20+%20%5Csqrt%7Bn%7D%7D%7B2%7D%20%5Capprox%20%5Cfrac%7B2%7D%7B3%7Dn%5E%7B%5Cfrac%7B3%7D%7B2%7D%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7Dn%5E%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D%7D-%5Cfrac%7B1%7D%7B6%7D%5C%5C%5B1.5ex%5D%20%5Cend%7Bmatrix%7D)

3.時間復雜度:

因為是嵌套相關循環,內外層循環相關,不能分開計算

但是可以先列出來求和式的上下限,再多重求和

??

因為外層循環條件是 i<=n,所以 i?能取的最大值(即求和上限)是:n

所以外層循環的求和式上下限為

??

因為內層循環條件不是以往的 j<=i,而是 j*j<=i

所以循環變量 j?不能反映實際的循環執行次數

設循環的執行次數為 x 次

??

為探尋循環條件 j*j?的變化規律,將其當作數列

循環變量初始化:j=1

循環變量自增:j++

將循環變量 j?的值依次代入循環條件 j*j,探尋數列規律

所以最后一次循環(第x次循環)時

又因為循環條件是

所以最后一次循環時  ,則

,則

等式兩邊同時開平方,得到循環執行次數x的值

但是循環執行次數只能是整數,所以x還要向下取整

令求和變量 x?從1到? ,代表循環執行?

,代表循環執行? 次

次

所以內層循環的求和式上下限為:

??

二層循環體只有1條基本語句,所以求和表達式(通項公式)是1

二層循環(雙重循環)計算語句頻度需要寫成雙重求和

雙重求和可以加括號以區分

可以類比復合函數,先計算括號內的

將括號內的求和式替換為計算結果,雙重求和變為

向下取整不容易計算,將其近似為

再展開,可以看到是多個根號求和

既不是等差數列也不是等比數列,這怎么辦呢?

將根號看作? ?次冪,上式變為

?次冪,上式變為

等冪求和 可以用 歐拉—麥克勞林公式 近似計算

(歐拉—麥克勞林公式是連接 離散求和 與 連續積分 的橋梁)

歐拉—麥克勞林公式

* 修正項:

,其中?

?是伯努利數(如

,

)

* 剩余項:

?,其中?

,?代表取小數(保留小數部分,忽略整數部分)?

只作近似計算,忽略修正項和剩余項,上式約等于

將? ?代入得語句頻度

?代入得語句頻度

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

????

????

八、遞歸題

?【遞歸題1 - 2026王道數據結構第11題】下列程序段的時間復雜度是(C)

int Func(int n)

{if(n==1) return 1;else return 2*Func(n/2)+n;

}A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

*為了方便描述,后續均用f(n)指代Func(n)

計算時間復雜度

1.基本語句:

return 1;

return 2*f(n/2)+n;

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

遞歸函數無法按常規方式計算語句頻度

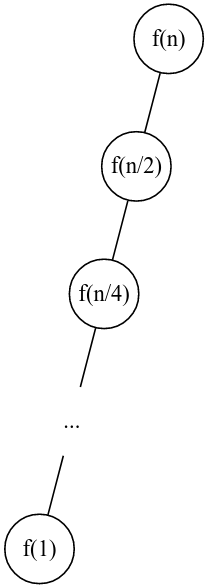

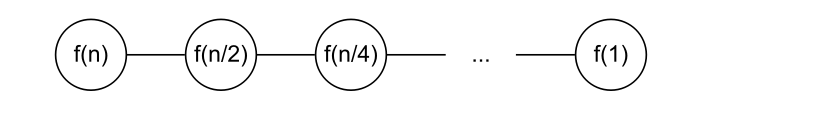

但是可以轉換思路,將遞歸過程模擬為二叉樹

一個遞歸函數當作二叉樹的一個節點

函數f(n)遞歸調用的是f(n/2)

從二叉樹的視角來看,就是該節點連接n/2層的一個孩子

所以每個節點(不算葉子節點)都只有一個孩子,最終得到"單叉"的二叉樹

其實這棵"單叉"的二叉樹就是線性表(或稱二叉樹退化為線性表)

縱向可能看不出來是線性表,改成橫向就一目了然

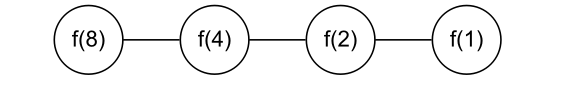

例如:f(8)的遞歸二叉樹(退化為線性表)如下圖

因為函數參數n定義為int類型

如果調用的實參不是整數,則會對其向下取整

所以調用  ,實際上是調用

,實際上是調用

為了簡化分析,僅考慮偶數情況,避免向下取整造成影響

當n為偶數時,f(n)遞歸過程如下

從前往后看,當作數列

則為等比數列

首項? ,公比

,公比

等比數列通項公式?

代入最后一項?

等式兩邊同時除以n

倒數可以寫成-1次冪

將等式左邊展開

等式兩邊同時取對數

根據對數的冪法則

將冪次提出

等式兩邊同時取相反數

移項得

數列從 ?到?

?到? 共m項,則遞歸過程有m層

共m項,則遞歸過程有m層

又因為退化為線性表,所以總節點數就是

再看函數體,無論進 if 還是進 else,都只會執行1條語句

所以遞歸函數內基本語句的語句頻度是1

所以?語句頻度之和 = 線性表總節點數?

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

???

或者使用主定理(Master定理)進行推導

主定理(Master定理)

一、遞歸函數的時間復雜度滿足以下遞推公式:

? (其中

且

,

是遞歸結束條件)

:問題規模

:每次遞歸調用的子問題數量(即子遞歸調用次數)

:每個子問題的規模(必須相等)

:非遞歸操作的語句頻度

? ?

令非遞歸操作的時間復雜度?

這是簡化分析,假定其時間復雜度為常見的冪函數,方便后續只比較指數?

但如果時間復雜度確實不是冪函數,則需要整體比較

將?

?用時間復雜度?

?來近似估計,則遞推公式變為

? (其中

且

,

是遞歸結束條件)

遞歸操作的時間復雜度經復雜推導(過程略)可近似為?

?

????

二、應用條件

1、子問題規模相等?:原問題需被分割成規模相同的子問題(如歸并排序的

分割)

2、非遞歸操作的時間復雜度:

中的?

必須為常數,不能隨?

變化

???

三、主定理判斷時間復雜度的三種情況

實際上是看遞歸操作?

?和 非遞歸操作?

?哪個占主導

1、遞歸主導

當

時,遞歸操作耗時占主導,則遞歸函數的時間復雜度

2、平衡狀態

當

時,遞歸與非遞歸操作耗時相當,則遞歸函數的時間復雜度

3、非遞歸主導

當

時,非遞歸操作耗時占主導

還需滿足條件:存在常數?

,使得不等式?

成立

則遞歸函數的時間復雜度

再把代碼貼過來,對本題進行分析

int Func(int n)

{if(n==1) return 1;else return 2*Func(n/2)+n;

}*為了方便描述,后續均用f(n)指代Func(n)

??

肯定有人一上來就直接列式

殊不知中了出題人的圈套,把 表達式求值 和 時間復雜度 混為一談了

? ? ?

下面從頭開始分析

1、先看子問題數量:

其實 子問題數量 就是 子遞歸的調用次數

當前遞歸函數f(n)只調用一次子遞歸f(n/2),所以子問題數量  ,滿足條件?

,滿足條件?

?

有人看到 2*f(n/2) 可能會誤認為子問題數量

這就是將 函數返回值 和 函數調用 混淆了

2*f(n/2) 只是讓函數返回值參與運算,僅調用了一次子遞歸f(n/2)

假設當前子遞歸f(n/2)的返回值是4,則 2*f(n/2)=2*4=8

如果要調用兩次子遞歸得把f(n/2)寫兩遍,比如 2*f(n/2)*f(n/2)

??

2、再看子問題規模:

從子遞歸調用f(n/2)可以看出子問題規模是? ?,則?

?,則? ,滿足條件?

,滿足條件?

? ?

3、最后看非遞歸操作的時間復雜度:

看函數體,無論進 if 還是進 else,都只會執行1條非遞歸操作語句

所以非遞歸操作的語句頻度是1,數量級為1,時間復雜度為  ,則?

,則?

?

有人看到 +n 可能會誤認為非遞歸操作的時間復雜度是?

這就是將 變量運算?和 語句頻度?混淆了

2*Func(n/2)+n 這個加法運算整體只是1條語句,其語句頻度是1

如果要實現非遞歸操作的時間復雜度是? ?,得把 +n 放到循環里面,比如

?,得把 +n 放到循環里面,比如

sum=2*Func(n/2);

for(i=1; i<=n; i++)?{ sum+=n;?}

return sum;

??

通過上面的分析,得到正確的遞推公式為

此時? ,則?

,則? ?

?

所以? ,滿足第二種情況(平衡狀態)

,滿足第二種情況(平衡狀態)

則遞歸函數的時間復雜度

因為對數階可以省略底數,所以兩種方式推導出的時間復雜度相同:?

????

???

?【遞歸題2】下列程序段的時間復雜度是(C)

double f(int n)

{if(n==1) return 1;else{int i;double count=0;for(i=1; i<=n; i++){count+=f(n-1);}return count; }

}A. ? ? B.

? ? B. ? ? C.

? ? C. ? ? D.

? ? D.

計算時間復雜度

1.基本語句:

return 1;

count+=f(n-1);

2.基本語句的語句頻度:

3.時間復雜度:

遞歸函數無法按常規方式計算語句頻度

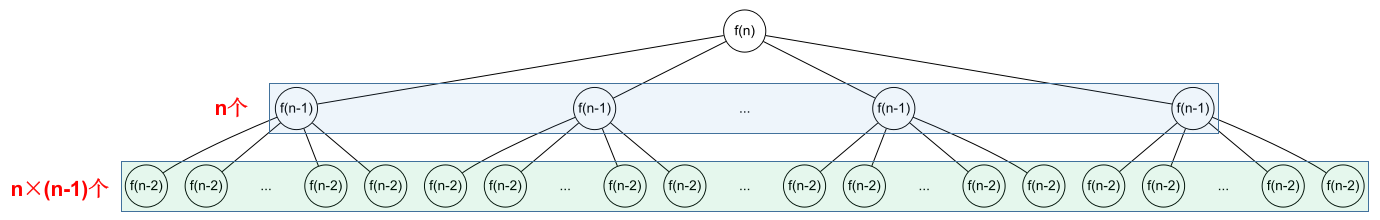

但是可以轉換思路,將遞歸過程模擬為樹(這里就不是二叉樹了,而是n叉樹)

一個遞歸函數當作樹的一個節點

本題遞歸過程為

則遞歸樹共有n層

?

f(n)是遞歸樹的根結點,則第1層的節點數為:

f(n)通過循環遞歸調用n次 f(n-1),也就是n個 f(n-1)

從樹的視角來看,就是該節點連接第2層的n個孩子,則第2層節點數為:

對于這 n 個f(n-1) ,其中每個f(n-1)通過循環遞歸調用n-1次 f(n-2),也就是n-1個 f(n-2)

從樹的視角來看,就是第2層的每個節點都連接第3層的n-1個孩子,則第3層節點數為:

如下圖所示

??????

為探尋節點數的規律,將 {節點數} 當作數列

第1層:根節點,節點數為?

第2層:節點數為?

第3層:節點數為?

第4層:節點數為?

第5層:節點數為?

……

第n層:節點數為? ?

?

??

既不是等差數列也不是等比數列,這怎么辦呢?

可以看到節點數從n逐漸累乘至2,有沒有想到什么?

其實就是高中學過的排列數

所以{節點數} 數列的規律可以用排列數表示

第1層:根節點,節點數為?

第2層:節點數為?

第3層:節點數為?

第4層:節點數為?

第5層:節點數為?

……

第n層:節點數為?

??

再看函數體

①進 if 時,對應第n層的葉子節點f(1)

只執行1條語句,節點語句頻度為1

?

②進else時,對應其他層的節點

進入for循環,for循環內執行非遞歸的加法語句,循環幾次就執行幾次

所以節點語句頻度=循環次數,循環次數隨問題規模改變

為探尋循環次數的規律,將 {循環次數} 當作數列

第1層:對應f(n),問題規模為n,循環次數為?

第2層:對應f(n-1),問題規模為n-1,循環次數為?

第3層:對應f(n-2),問題規模為n-2,循環次數為?

第4層:對應f(n-3),問題規模為n-3,循環次數為?

第5層:對應f(n-4),問題規模為n-4,循環次數為?

……

第n-1層:對應f(2),問題規模為2,循環次數為?

(為什么不寫第n層?因為第n層對應f(1),進的是if,前面已得出節點語句頻度為1)

可以看出?{循環次數} 數列是等差數列

首項? ,公差?

,公差?

等差數列通項公式?

所以節點語句頻度=循環次數 ? (其中m是當前層數)

? (其中m是當前層數)

????

前面我們已經推導出 每層的節點數,這里又推導出 節點語句頻度,則

當前層語句頻度=當前層節點數 x 當前層節點語句頻度=當前層節點數 x 當前層循環次數(即  )

)

為探尋當前層語句頻度的規律,將 {當前層語句頻度} 當作數列

第1層:當前層語句頻度為

第2層:當前層語句頻度為

第3層:當前層語句頻度為?

第4層:當前層語句頻度為?

第5層:當前層語句頻度為?

……

?

第n-1層:當前層語句頻度為

?![c_{n-1}=a_{n-1}\times b_{n-1}\\[1.5ex] =n\times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)\times (n-4)\times \cdots \times [n+1-(n-1)]\\[1.5ex] =n\times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)\times (n-4)\times \cdots \times 2=\frac{n!}{(n-(n-1))!}=A_{n}^{n-1}](https://latex.csdn.net/eq?c_%7Bn-1%7D%3Da_%7Bn-1%7D%5Ctimes%20b_%7Bn-1%7D%5C%5C%5B1.5ex%5D%20%3Dn%5Ctimes%20%28n-1%29%20%5Ctimes%20%28n-2%29%20%5Ctimes%20%28n-3%29%5Ctimes%20%28n-4%29%5Ctimes%20%5Ccdots%20%5Ctimes%20%5Bn+1-%28n-1%29%5D%5C%5C%5B1.5ex%5D%20%3Dn%5Ctimes%20%28n-1%29%20%5Ctimes%20%28n-2%29%20%5Ctimes%20%28n-3%29%5Ctimes%20%28n-4%29%5Ctimes%20%5Ccdots%20%5Ctimes%202%3D%5Cfrac%7Bn%21%7D%7B%28n-%28n-1%29%29%21%7D%3DA_%7Bn%7D%5E%7Bn-1%7D)

第n層:當前層語句頻度為 (對應 if 情況,直接代入1)

求整個遞歸函數的總語句頻度,就是將第1層到第n層的當前層語句頻度相加

相當于對 {當前層語句頻度} 這個數列求和

用階乘表示為

這里的 n! 與求和變量 i 無關,相當于常數,可以將其提出

為了簡化分母表示,設?

因為 i 的變化規律是

所以 k 的變化規律是

因為有加法交換律,所以求和變量 從n-1到0 與 從0到n-1 的求和結果相同

將上式改為用求和變量 k 表示的新求和式

《高等數學》學過自然指數函數的麥克勞林展開為

當? ?時,即為自然對數底e

?時,即為自然對數底e

當 問題規模(n)?的取值很大時,可近似為

最終遞歸函數的總語句頻度近似為

省略系數和無關項后,數量級為? ,則時間復雜度為?

,則時間復雜度為?

??

?可以稱作 階乘階,將其與指數階?

?可以稱作 階乘階,將其與指數階? ?進行比較

?進行比較

可以看到? ?和?

?和? ?這兩個函數在第一象限有兩個交點

?這兩個函數在第一象限有兩個交點

一個交點在? ?

?

另一個交點在?![n \in[3,4]](https://latex.csdn.net/eq?n%20%5Cin%5B3%2C4%5D) ?區間內

?區間內

在第二次相交后, ?的增長速率明顯要比?

?的增長速率明顯要比? ?快?

?快?

所以當問題規模(n)趨于無窮大時:

??

或者嘗試使用主定理(Master定理)進行推導

再把代碼貼過來,對本題進行分析

double f(int n)

{if(n==1) return 1;else{int i;double count=0;for(i=1; i<=n; i++){count+=f(n-1);}return count; }

}下面從頭開始分析

1、先看子問題數量:

其實 子問題數量 就是 子遞歸的調用次數

當前遞歸函數f(n)在for循環中調用n次子遞歸f(n-1),所以子問題數量  ,滿足條件?

,滿足條件?

? ???

2、再看子問題規模:

從子遞歸調用f(n-1)可以看出子問題規模是? ?,此時可以當作

?,此時可以當作  ,不滿足條件?

,不滿足條件?

所以不能使用主定理

??

3、最后看非遞歸操作的時間復雜度:

進 if 時,對應第n層的葉子節點f(1)

只執行1條語句,節點語句頻度為1,數量級為1,時間復雜度為  ,此時

,此時

進else時,對應其他層的節點

進入for循環,for循環內執行非遞歸的加法語句,循環幾次就執行幾次

所以語句頻度=循環次數,循環次數隨問題規模改變

初始節點語句頻度為n,數量級為n,時間復雜度為  ,此時

,此時

??

:圖數據結構)

——JWT)

)