哈嘍,我是老劉

老劉使用Flutter作為客戶端主要技術棧的這六七年的時間里,關于跨平臺開發的爭議和新技術始終沒有停過。

“一套代碼,多端運行”——這個讓無數開發者心動的承諾,究竟是技術革命還是美麗的謊言?

想象一下這樣的場景:

凌晨3點,某創業公司的技術負責人小劉還在辦公室里焦頭爛額。

投資人要求產品必須同時覆蓋iOS、Android、Web三端。

團隊只有5個人,預算緊張,時間更緊張。

"如果有一套代碼能搞定所有平臺就好了…"他在心里默默想著。

這樣的故事,每天都在全球無數個辦公室里上演。

從2015年React Native的橫空出世,到2018年Flutter的強勢崛起,再到2024年UniApp X的重磅發布。

每一個跨平臺方案都聲稱要徹底解決開發者的痛點。

但為什么市面上有那么多跨平臺解決方案,卻依然沒有一個能夠完美解決所有問題?

為什么每隔幾年就會有新的"革命性"方案出現?

為什么開發者們總是在不同的技術棧之間反復橫跳?

今天,我們就來深度解析這個讓無數程序員又愛又恨的話題。

看看UniApp X這個新玩家,能否真正成為下一個Flutter。

或者說,它會不會只是另一個美麗的謊言?

技術方案解析:Flutter vs UniApp X的底層邏輯

Flutter的技術方案簡介

說到Flutter,很多人第一反應就是"性能好"、“一致性強”。

但你知道這背后的技術原理嗎?

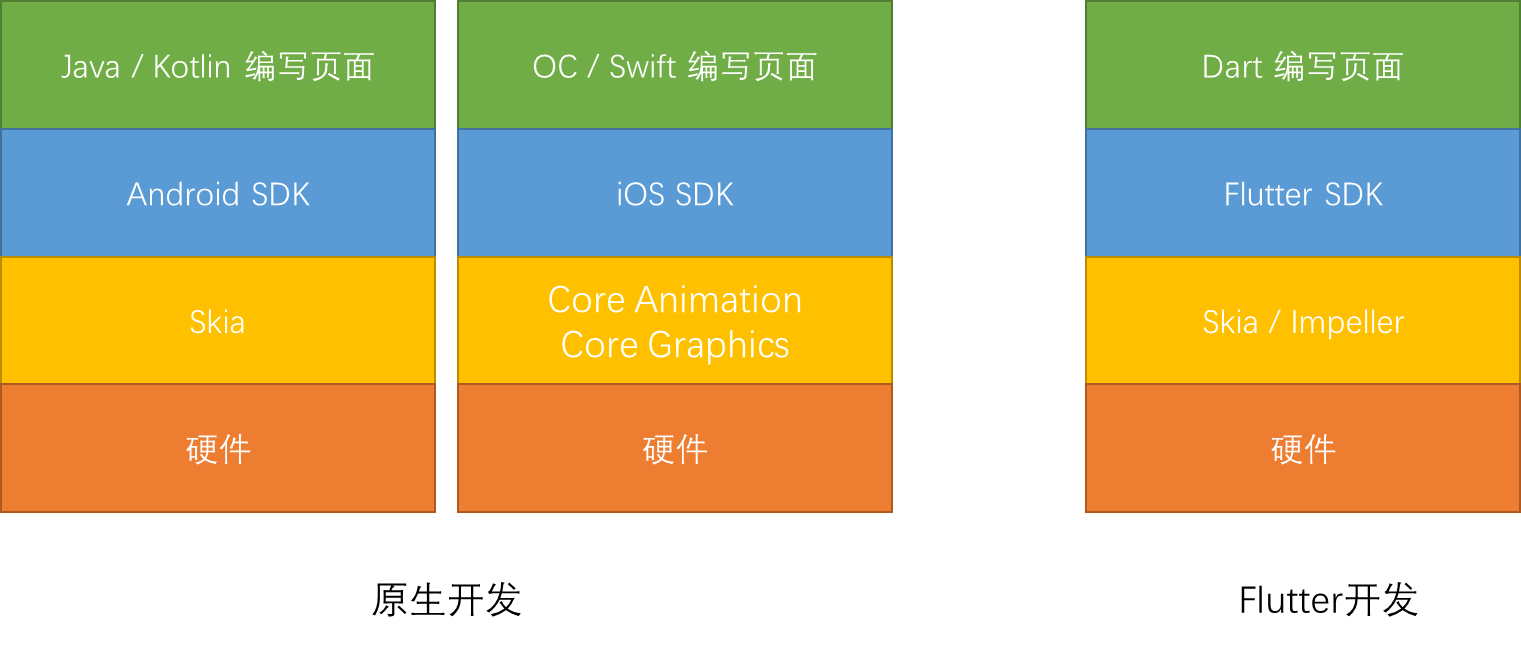

先說自繪引擎Impeller。

這是Flutter最核心的技術優勢。

傳統的跨平臺方案要么依賴WebView,要么調用系統原生組件。

而Flutter選擇了一條完全不同的路:自己畫。

這樣做的好處是什么?

在iPhone 15上看到的按鈕,和在小米15上看到的按鈕,像素級一致。

不會出現"在iOS上是圓角,在Android上變成了直角"這種尷尬情況。

另一方面從性能角度看就是避免了跨平臺框架與原生組件通信造成的性能損失。

再說Dart語言。

很多人吐槽Dart小眾,學習成本高。

但Google選擇Dart是有深層考慮的。

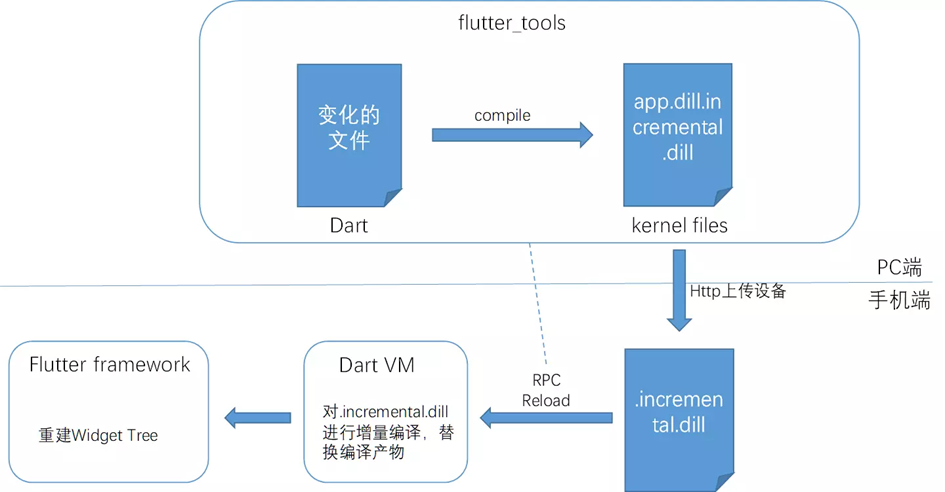

Dart支持AOT編譯,這意味著什么?

你的代碼在發布時就被編譯成了機器碼。

運行時不需要解釋器,性能直逼原生應用。

同時Dart還支持JIT編譯,開發時熱重載秒級生效。

這就是為什么Flutter開發體驗這么爽的原因。

最后是Flutter框架本身。

Flutter采用了聲明式UI的設計理念。

你只需要描述界面應該是什么樣子,而不用關心如何去改變它。

這種設計讓代碼更簡潔,邏輯更清晰。

更重要的是,Flutter的Widget樹結構讓性能優化變得可控。

每次界面更新,只重繪需要改變的部分。

這就是Flutter能在保證一致性的同時,還能達到媲美原生級流暢度的原因。

UniApp X的技術創新

說完Flutter,我們再來看看UniApp X這個新玩家。

如果說Flutter是"自己畫一套",那UniApp X就是"翻譯成原生"。

這聽起來很美好,但實際上的開發者體驗是什么樣的呢?

首先,什么是轉譯技術?

UniApp X的核心思路是:用一套全新的UTS語言寫代碼,然后通過編譯器轉換成各平臺的原生代碼。

什么是UTS?

UTS全稱uni type script,是一門跨平臺的、高性能的、強類型的現代編程語言。

- 在iOS上,UTS代碼會被編譯成Swift。

- 在Android上,會變成Kotlin。

- 在Web上,就是標準的JavaScript。

- 在鴻蒙next平臺上,編譯為ArkTS。

聽起來是不是很完美?

理論上,這樣做既能享受原生的性能,又能保持開發的便利性。

但現實往往比理想骨感。

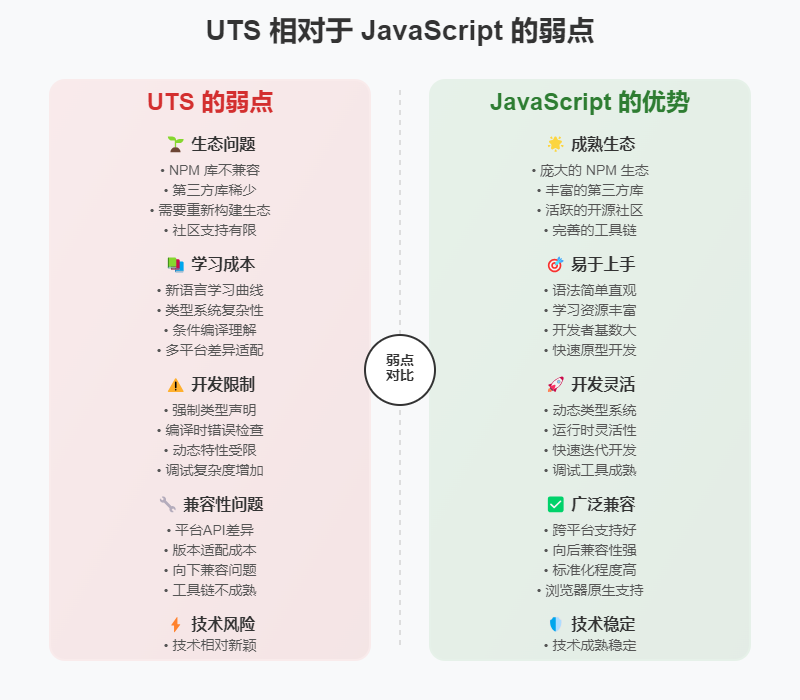

轉義技術面臨的第一個挑戰就是語言設計的約束。

UTS雖然語法類似TypeScript,但為了實現跨平臺編譯,做了很多限制。

比如動態類型特性被大幅削弱。

很多JavaScript的靈活寫法都不被支持。

開發者需要重新學習這套語法規范。

第二個挑戰是API的適配。

每個平臺的API都不一樣。

iOS的UIKit和Android的View系統,差異巨大。

UniApp X需要維護一套龐大的映射表。

把統一的API調用轉換成各平臺的具體實現。

這個工作量有多大?

光是適配iOS和Android的布局系統,就需要處理上百種邊界情況。

第三個挑戰是性能優化。

雖然最終生成的是原生代碼,但中間的轉換過程并不是零成本的。

編譯器需要做大量的分析和優化工作。

而且,為了保證跨平臺的一致性,很多平臺特有的優化手段都用不上。

比如iOS的Metal渲染優化,Android的Vulkan API支持。

這些都很難在統一的框架中體現。

那UniApp X的優勢在哪里?

最大的優勢是相對較低的學習成本。

如果你已經熟悉Vue.js,理解UniApp X的uvue語法會相對容易一些。

但需要注意的是,UniApp X使用的是uvue,不是標準的Vue。

uvue是基于uts的、兼容vue語法的跨平臺原生渲染引擎。

雖然語法相似,但并不能直接使用現有的Vue組件。

另一個優勢是原生渲染的性能。

由于uts在Android上被編譯為kotlin,邏輯層和UI層都是純原生的,沒有通信問題。

這一點確實解決了過去跨平臺方案中邏輯層和UI層通信的痛點。

轉譯方案很難做到完美

轉義方案的本質決定了它永遠無法做到完美。

每當iOS或Android發布新版本,UniApp X都需要跟進適配。

而且適配的質量很難保證。

其實轉譯方案并不是uni-app X首先采用的,之前我們介紹過的Skip也是采用了轉譯方案的。

Skip、Compose、Flutter和RN

文章中我們也詳細介紹了轉譯方安的難點所在。

轉義方案的理論優勢

說了這么多轉譯方案的挑戰,那為什么開發者還是對它情有獨鐘呢?

理論上,轉譯方案確實是完美的解決方案。

首先是性能問題的根本解決。

既然最終生成的是原生代碼,那性能自然不用擔心。

不像React Native需要通過Bridge通信,也不像WebView方案有渲染瓶頸。

理論上,轉譯后的代碼性能應該和手寫原生代碼一樣。

其次是兼容性的終極方案。

因為生成的就是各平臺的原生代碼,所以理論上能完美貼合平臺特性。

UIKit的所有特性,Android View的所有能力,都能無縫使用。

不會出現"這個API跨平臺框架不支持"的尷尬情況。

最重要的是開發效率的最大化。

一次開發,處處運行。

這不就是所有開發者夢寐以求的嗎?

寫一套代碼,自動生成iOS、Android、Web三端應用。

團隊不需要維護多套代碼,不需要多個技術棧。

聽起來確實很美好。

但理想很豐滿,現實很骨感。

破解跨平臺難題:如何在理想與現實間找到平衡

轉義方案的實際缺陷分析

完美轉義?這是個偽命題。

很多人以為轉譯技術能做到100%的語言特性轉換。

但現實是,不同編程語言的設計哲學根本不同。

每一次轉換,都意味著妥協和限制。

適配成本呈指數級增長。

蘋果每年發布新的iOS版本,Google也在不斷更新Android。

每個新版本都可能引入API變化,廢棄舊接口。

UniApp X的團隊需要跟進所有這些變化。

而且不是簡單的API映射,還要保證跨平臺的一致性。

這個工作量有多大?

調試成為噩夢。

想象一下這個場景:

你寫的是UTS代碼,但運行時報錯的是Swift代碼。

錯誤堆棧指向的是編譯器生成的代碼,不是你寫的源碼。

你怎么定位問題?

從高級語言到原生代碼,中間隔了好幾層轉換。

每一層都可能引入新的bug。

調試鏈路變得極其復雜。

性能瓶頸依然存在。

雖然最終代碼是原生的,但轉譯過程本身就有性能損耗。

編譯器為了保證跨平臺一致性,往往選擇最保守的實現方案。

很多平臺特有的優化技巧都用不上。

結果就是,理論上的原生性能,實際上打了折扣。

技術選型的實用策略

項目規模是第一考量因素。

小型項目,快速上線是王道。

這時候選擇學習成本低、開發效率高的方案。

如果團隊熟悉Vue,UniApp X確實是個不錯的選擇。

但大型項目就不一樣了。

長期維護、性能優化、團隊協作,這些都要考慮進去。

Flutter的生態成熟度和社區支持,明顯更有優勢。

團隊技能匹配很關鍵。

技術選型不能脫離團隊現狀。

如果團隊都是前端背景,強行上Flutter可能得不償失。

學習成本、招聘成本、培訓成本,都要算進去。

有時候,選擇團隊熟悉的技術棧,比選擇"最好"的技術棧更明智。

性能要求決定技術邊界。

做個簡單的信息展示應用,WebView方案都夠用。

但如果是游戲、音視頻、圖形處理這類高性能應用,就必須慎重了。

這時候,Flutter的自繪引擎優勢就體現出來了。

UniApp X雖然聲稱原生性能,但在復雜場景下的表現還有待驗證。

維護成本是隱形殺手。

很多人只看開發階段的效率,忽略了后期維護。

跨平臺方案的維護成本往往比想象中高。

框架升級、平臺適配、bug修復,每一項都需要專業團隊。

選擇技術棧時,一定要考慮長期的維護能力。

實施建議和最佳實踐

漸進式遷移是最穩妥的策略。

不要想著一步到位,全面替換現有技術棧。

可以先從新功能開始嘗試跨平臺方案。

積累經驗,踩完坑,再考慮大規模應用。

這樣既能享受新技術的紅利,又能控制風險。

混合開發模式值得考慮。

核心功能用原生開發,保證性能和穩定性。

一般業務功能用跨平臺方案,提高開發效率。

這種策略在很多大廠都有成功案例。

老劉自己的項目也是采用混合開發的模式。項目中有很多原生功能模塊,已經存在很多年了,也將在未來繼續運行下去。

而新需求新頁面基本采用Flutter進行開發。

既不會因為跨平臺方案的限制影響核心體驗,也能享受開發效率的提升。

建立完善的性能監控體系。

跨平臺應用的性能問題往往比較隱蔽。

需要建立完善的監控體系,實時跟蹤應用性能。

包括啟動時間、內存占用、CPU使用率、渲染幀率等關鍵指標。

發現問題及時優化,不要等用戶投訴才重視。

投資團隊培訓,提升技術能力。

新技術棧意味著新的學習曲線。

要給團隊足夠的時間和資源去學習、實踐。

可以安排技術分享、代碼Review、最佳實踐總結等活動。

讓團隊真正掌握新技術,而不是淺嘗輒止。

總結:在完美與實用之間尋找答案

說了這么多,回到最初的問題:UniApp X能成為下一個Flutter嗎?

答案可能會讓你失望:跨平臺開發沒有銀彈。

沒有一個方案能完美解決所有問題。

Flutter有Flutter的優勢和局限。

UniApp X有UniApp X的特色和不足。

關鍵不是哪個技術更完美,而是哪個更適合你的具體場景。

技術方案的選擇應該基于實際業務需求,而非理論完美。

如果你的團隊前端背景強,項目規模中等,對性能要求不是特別苛刻,UniApp X確實值得嘗試。

如果你追求長期穩定,需要復雜的UI交互,對性能有較高要求,Flutter依然是更成熟的選擇。

如果你的項目足夠簡單,甚至傳統的Web技術棧都能勝任。

最好的技術不是最完美的技術,而是最適合當前場景的技術。

這句話聽起來很雞湯,但卻是血淋淋的現實。

多少項目因為盲目追求新技術而翻車?

多少團隊因為技術選型失誤而加班到深夜?

技術選擇的智慧,就在于找到理想與現實的平衡點。

那么,在AI時代,跨平臺開發的未來會走向何方?

是更加智能的代碼生成,讓AI直接幫我們寫出各平臺的原生代碼?

還是全新的開發范式,徹底顛覆我們對"跨平臺"的理解?

也許,隨著技術的不斷演進,真正的"一次編寫,處處運行"終將實現。

但在那一天到來之前,我們還是要在現有的技術方案中做出明智的選擇。

記住:在技術的世界里,沒有完美的解決方案,只有最合適的選擇。

如果看到這里的同學對客戶端開發或者Flutter開發感興趣,歡迎聯系老劉,我們互相學習。

點擊免費領老劉整理的《Flutter開發手冊》,覆蓋90%應用開發場景。

可以作為Flutter學習的知識地圖。

覆蓋90%開發場景的《Flutter開發手冊》

)

】接口)

)

—— 什么是CSS?)

—棧和隊列)

的刪除通常需要滿足什么條件)