一、基礎知識

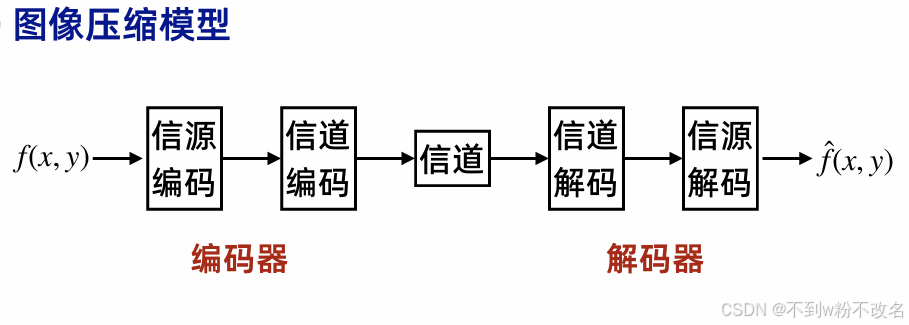

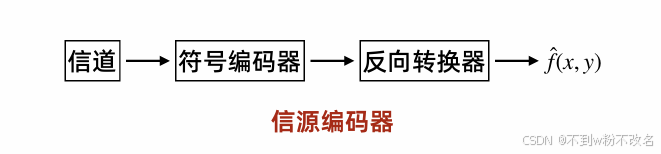

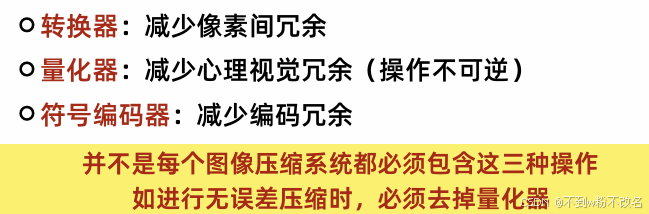

信源編碼器:減少或消除輸入圖像中的編碼冗余、像素 間冗余以及心理視覺冗余。?

數據的冗余?

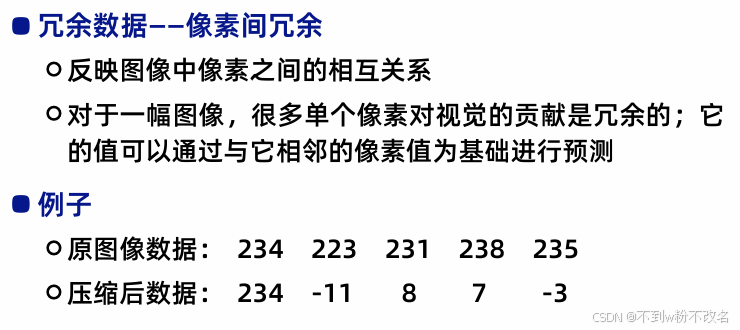

一、空間冗余(Spatial Redundancy)

1.?定義

圖像中相鄰像素間的強相關性導致的冗余 —— 同一區域內相鄰像素的像素值(如灰度、色彩)往往相似或相同,重復信息未被壓縮時會占用額外存儲空間。

2.?產生原因

- 自然圖像中存在大量平滑區域(如藍天、墻壁),相鄰像素值幾乎一致;

- 物體邊緣的像素值雖有突變,但邊緣兩側的區域內仍存在像素相關性。

3.?壓縮應用

- 預測編碼(Prediction Coding):利用相鄰像素預測當前像素值,僅存儲預測誤差(如 JPEG 中的 DPCM 預測)。例如,若當前像素值為 100,相鄰像素預測值為 98,則僅存儲差值 “2”。

- 像素差值編碼:計算相鄰像素的差值(如相鄰行 / 列的差),差值中零值或小值占比高,可通過行程編碼(RLE)壓縮連續相同差值。

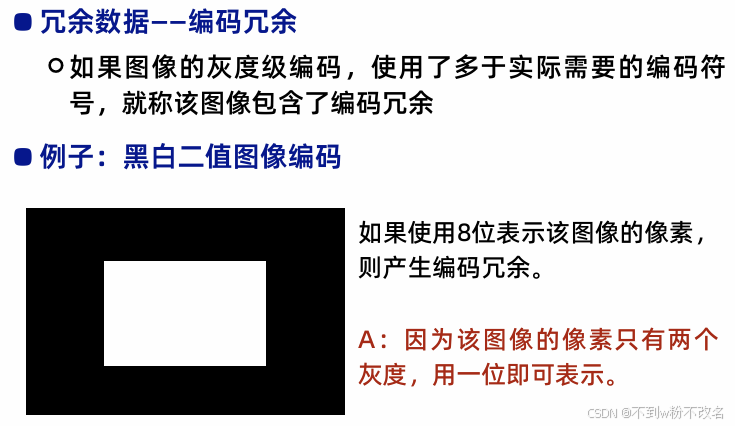

二、編碼冗余(Coding Redundancy)

1.?定義

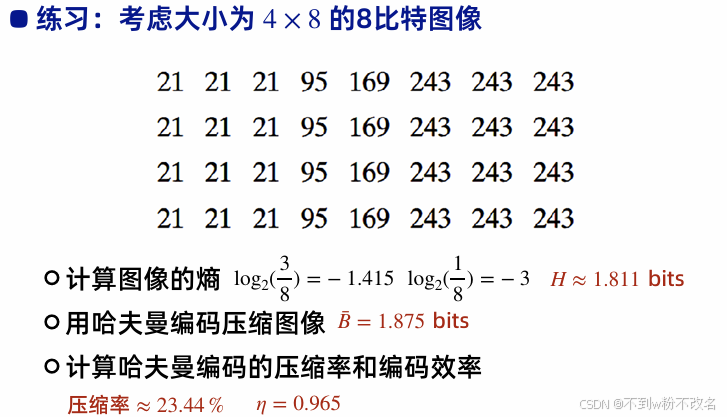

圖像中像素值的概率分布與編碼方式不匹配導致的冗余 —— 當像素值出現概率不均時,使用等長編碼(如 8 位固定編碼)會浪費編碼空間(即實際編碼長度大于信息熵理論最小值)。

2.?數學原理

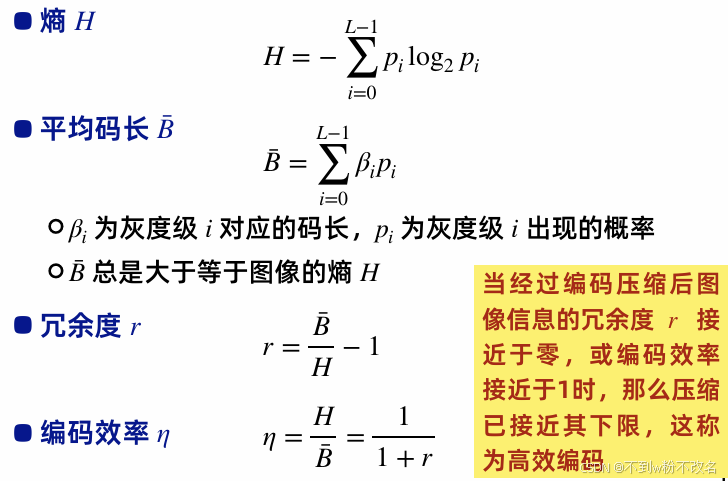

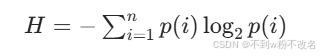

- 信息熵公式:

,其中p(i)為像素值i出現的概率。

- 若圖像中某像素值出現概率p(i)很高(如背景色),其理論編碼長度應更短;但等長編碼強制所有值占用相同長度(如 8 位),導致總編碼長度L>H,差值L?H即為編碼冗余。

3.?壓縮應用

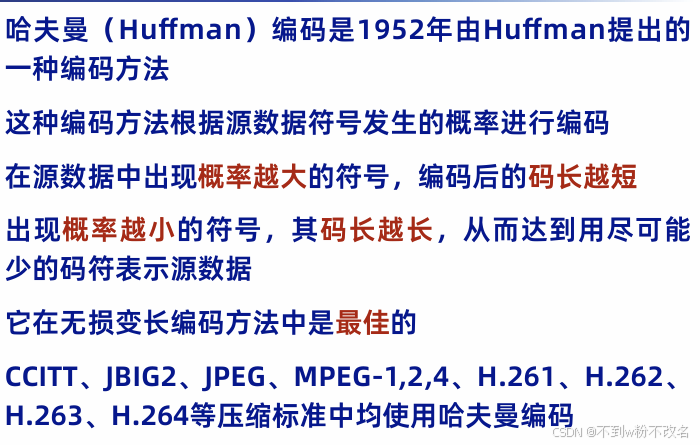

- 變長編碼(Variable - Length Coding):為高頻出現的像素值分配短編碼,低頻值分配長編碼。例如:

- 霍夫曼編碼(Huffman Coding):根據像素值概率構建編碼表,概率越高編碼越短;

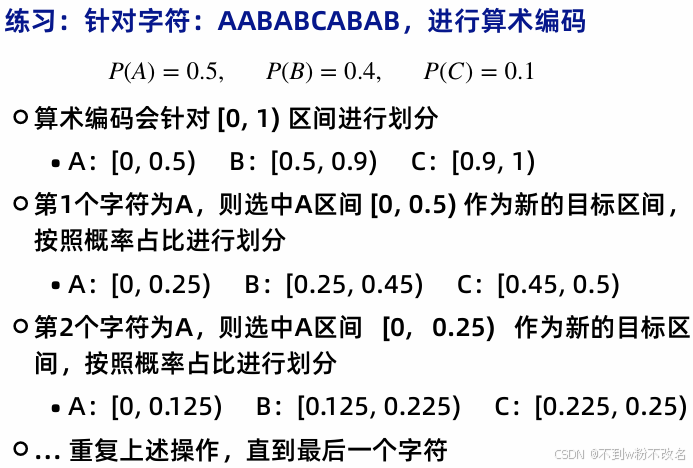

- 算術編碼(Arithmetic Coding):將整個像素序列映射為 [0,1) 區間的一個小數,用更少位數表示。

- JPEG 壓縮中,對量化后的 DCT 系數進行霍夫曼編碼,減少編碼冗余。

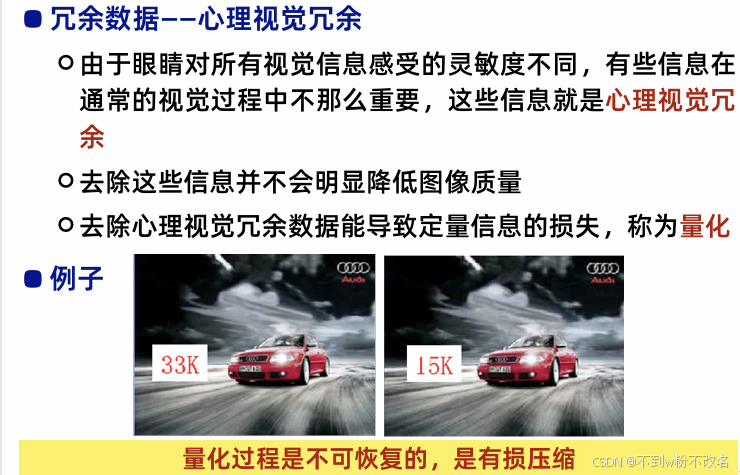

三、視覺冗余(Visual Redundancy)

1.?定義

基于人類視覺系統(HVS)的感知局限性產生的冗余 —— 圖像中部分信息(如高頻細節、微小色差)超出人眼分辨能力,即使丟失也不影響主觀視覺效果。

2.?生理基礎

- 人眼對亮度變化比色彩變化更敏感(如 YUV 色彩空間中 Y 分量優先保留);

- 對圖像的高頻細節(如細微紋理、快速變化的邊緣)分辨力低,對低頻輪廓更敏感。

3.?壓縮應用

- 量化(Quantization):對圖像變換域(如 DCT、小波變換)的高頻系數進行粗量化(甚至置零),丟棄人眼不敏感的信息。例如:

- JPEG 中使用 DCT 將圖像轉換到頻率域,對高頻系數(對應細節)采用大步長量化,大幅減少數據量;

- JPEG 2000 利用小波變換,對不同頻率子帶采用不同量化精度,優先保留低頻信息。

- 色彩空間轉換:將 RGB 轉換為 YUV 后,對 UV 分量(色彩)進行降采樣(如 4:2:0 采樣),利用人眼對色彩分辨率低的特性減少數據量。

四、三種冗余的對比與應用場景

| 冗余類型 | 核心本質 | 典型壓縮技術 | 應用場景(舉例) |

|---|---|---|---|

| 空間冗余 | 像素間空間相關性 | 預測編碼、差值編碼、RLE | 無損壓縮(如 PNG)、視頻幀內壓縮 |

| 編碼冗余 | 概率分布與編碼不匹配 | 霍夫曼編碼、算術編碼 | 各類壓縮的熵編碼階段(如 JPEG) |

| 視覺冗余 | 人眼感知能力局限性 | 量化、頻率域濾波、色彩降采樣 | 有損壓縮(如 JPEG、WebP) |

總結

圖像壓縮的核心是通過分析不同類型的數據冗余,結合算法針對性優化:

- 空間冗余利用像素相關性減少重復存儲;

- 編碼冗余通過變長編碼匹配概率分布,逼近信息熵下限;

- 視覺冗余則借助人眼特性 “合理丟棄” 無效信息,在壓縮效率與視覺質量間平衡。

三種冗余常協同作用(如 JPEG 同時利用空間冗余的 DPCM 預測、編碼冗余的霍夫曼編碼、視覺冗余的 DCT 量化),實現高效壓縮。

圖像壓縮評價標準

一、冗余度(Redundancy)

1.?定義

指圖像數據中可被消除的冗余信息比例,反映壓縮算法對數據冗余的利用效率。冗余度越低,說明壓縮后數據中無效信息越少。

2.?數學表達與計算

- 信息熵(Entropy,?H):表示圖像中信息的理論最小編碼長度,公式為:

其中?p(i)?為像素值?i?出現的概率,n?為像素值種類數。- 平均編碼長度(L):壓縮后每個像素的平均編碼位數。

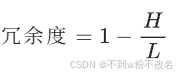

- 冗余度公式:

當?L=H?時,冗余度為 0,此時編碼達到理論最優(無冗余);若?L>H,冗余度越大,說明編碼效率越低。

3.?應用場景

- 用于評估無損壓縮算法的效率(如霍夫曼編碼、算術編碼),衡量其對編碼冗余的消除能力。

- 例如:某圖像信息熵?H=5?bit / 像素,壓縮后平均編碼長度?L=6?bit / 像素,則冗余度為?1?5/6≈16.7%,表示存在 16.7% 的編碼冗余可進一步優化。

二、編碼效率(Coding Efficiency)

1.?定義

衡量壓縮算法的編碼結果與理論最優編碼(信息熵)的接近程度,反映編碼過程中對信息的利用效率。

2.?數學表達與計算

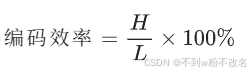

- 編碼效率公式:

其中?H?為信息熵,L?為平均編碼長度。編碼效率越高,說明編碼結果越接近理論最小值。- 理想情況下,編碼效率為 100%(L=H),但實際中因算法復雜度等限制,效率通常小于 100%。

3.?應用場景

- 對比不同編碼方式的有效性:

- 霍夫曼編碼的編碼效率通常在 80%~95%,而算術編碼可更接近 100%(因無需將每個符號獨立編碼,而是處理整個符號序列)。

- 例如:JPEG 壓縮中,對量化后的 DCT 系數進行霍夫曼編碼,若信息熵?H=3?bit / 系數,平均編碼長度?L=3.2?bit / 系數,則編碼效率為?3/3.2≈93.75%。

三、保真度(Fidelity)

1.?定義

衡量壓縮后圖像與原始圖像的相似程度,反映壓縮算法對圖像信息的保留能力,分為無損保真度和有損保真度。

2.?分類及計算方法

(1)無損保真度(適用于無損壓縮)

- 壓縮前后圖像完全一致,保真度為 100%,常用指標:

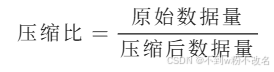

- 壓縮比(Compression Ratio):原始數據量與壓縮后數據量的比值,公式為:

例如:原始圖像大小為 10MB,壓縮后為 2MB,壓縮比為 5:1。

- 壓縮比(Compression Ratio):原始數據量與壓縮后數據量的比值,公式為:

(2)有損保真度(適用于有損壓縮)

- 衡量圖像質量損失,常用客觀指標:

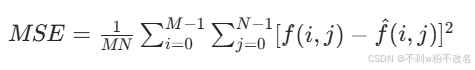

- 均方誤差(MSE, Mean Squared Error):計算原始圖像?f(i,j)?與壓縮圖像?f^?(i,j)?像素值差的平方均值:

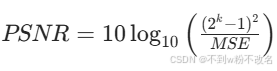

- 峰值信噪比(PSNR, Peak Signal-to-Noise Ratio):基于 MSE 的對數轉換,單位為分貝(dB),公式為:

其中?k?為像素值位數(如 8 位灰度圖中?k=8,最大值為 255)。PSNR 越高,圖像質量越好(通常 30dB 以上視為可接受)。

- 均方誤差(MSE, Mean Squared Error):計算原始圖像?f(i,j)?與壓縮圖像?f^?(i,j)?像素值差的平方均值:

- 主觀指標:

- 主觀評分(如 MOS, Mean Opinion Score):通過人類觀察者對圖像質量打分(1~5 分),更貼合實際感知,但具有主觀性。

3.?應用場景

- 有損壓縮算法(如 JPEG、WebP)中,用于平衡壓縮比與圖像質量:

- 調整量化參數可改變保真度:量化步長越大,PSNR 越低,壓縮比越高(如 JPEG 的 “質量因子” 從 100 降至 10 時,PSNR 從 40dB 降至 25dB,壓縮比從 1:1 升至 20:1)。

四、指標對比與實際應用

| 指標 | 核心作用 | 數值特性 | 典型應用場景 |

|---|---|---|---|

| 冗余度 | 衡量數據冗余消除程度 | 越接近 0 越好 | 無損壓縮算法評估 |

| 編碼效率 | 衡量編碼與理論最優的差距 | 越接近 100% 越好 | 比較不同編碼方式的優劣 |

| 保真度 | 衡量圖像質量保留能力 | 無損壓縮中為 100%,有損壓縮中 PSNR 越高越好 | JPEG、視頻壓縮等有損場景的質量評估 |

總結

- 冗余度與編碼效率:從信息論角度評估壓縮算法對數據冗余的處理能力,適用于無損壓縮場景,兩者呈互補關系(冗余度 = 1 - 編碼效率)。

- 保真度:聚焦圖像質量,是有損壓縮的核心指標,需與壓縮比結合權衡(如犧牲部分保真度換取更高壓縮比)。

實際應用中,需根據需求(如醫學圖像要求高保真度,網頁圖片側重壓縮比)選擇合適的指標組合評估壓縮算法性能。

?

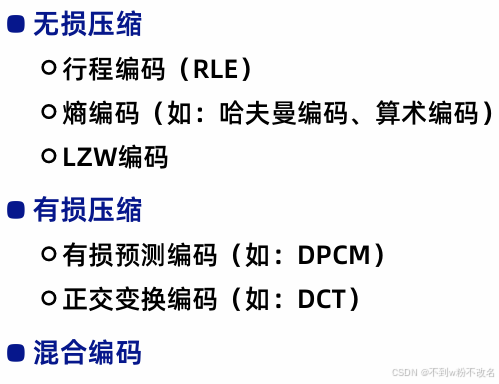

二、基本壓縮方法

根據解壓重建后的圖像和原始圖像之間是否具有誤差,圖像編碼壓縮分為兩大類

無誤差(無失真、無損、信息保持)編碼

有誤差(有失真或有損)編碼

根據編碼作用域劃分,圖像編碼為

空間域編碼

變換域編碼

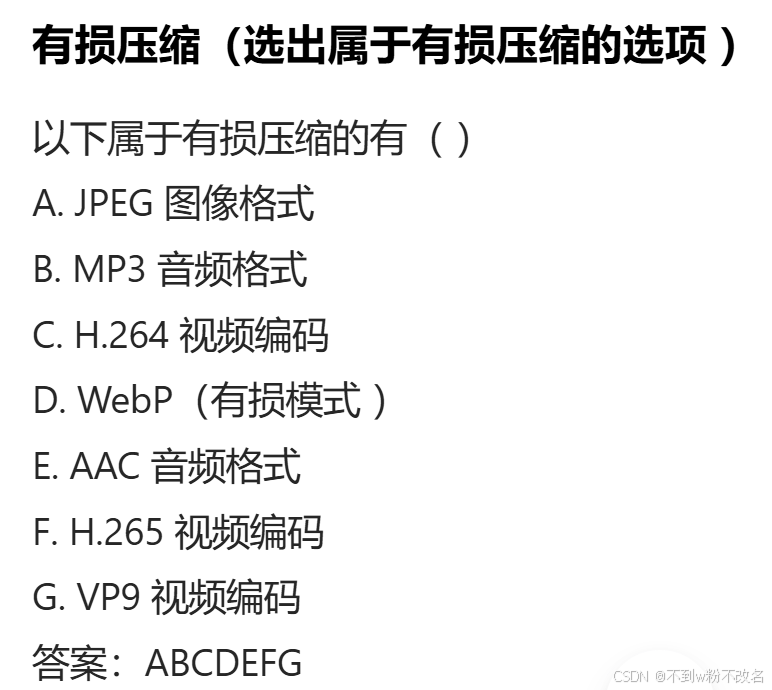

一、有損壓縮(Lossy Compression)

1.?定義與核心原理

- 定義:通過舍棄部分次要信息(如人眼 / 人耳不敏感的高頻細節)來減少數據量,壓縮過程不可逆,解壓后無法完全還原原始數據。

- 核心原理:利用人類感知系統的局限性(如視覺對色彩精度、聽覺對高頻聲音的不敏感),通過量化(Quantization)?等操作丟棄冗余信息,換取高壓縮比。

2.?關鍵技術與算法

(1)變換編碼(Transform Coding)

- 流程:

- 將原始數據從空間域 / 時域轉換到頻率域(如傅里葉變換、DCT 離散余弦變換)。

- 對高頻系數進行粗量化(舍棄或近似),保留低頻重要信息。

- 對量化后的數據進行熵編碼(如霍夫曼編碼)。

- 典型算法:

- JPEG(圖像):對圖像分塊進行 DCT 變換,量化高頻系數,壓縮比可達 10:1~100:1,但會產生 “塊效應”(如質量因子過低時邊緣模糊)。

- MP3(音頻):利用人耳 “掩蔽效應”(高頻聲音會掩蓋低頻細節),丟棄感知不到的頻率成分,壓縮比約 10:1~12:1。

(2)矢量量化(Vector Quantization, VQ)

- 將數據分組為向量,用碼本中的近似向量替代原始向量,適用于圖像像素塊壓縮(如早期圖像壓縮標準),但計算復雜度高。

3.?應用場景

- 多媒體內容:圖片(JPEG、WebP)、音頻(MP3、AAC)、視頻(H.264、H.265)。

- 對細節要求不高的場景:網頁圖片、流媒體視頻、手機拍攝的照片(如手機相機默認啟用有損壓縮)。

4.?優缺點

- 優點:壓縮比高(可達數十至數百倍),適合存儲和傳輸大量多媒體數據。

- 缺點:信息永久丟失,壓縮比過高時質量明顯下降(如圖片模糊、視頻色塊)。

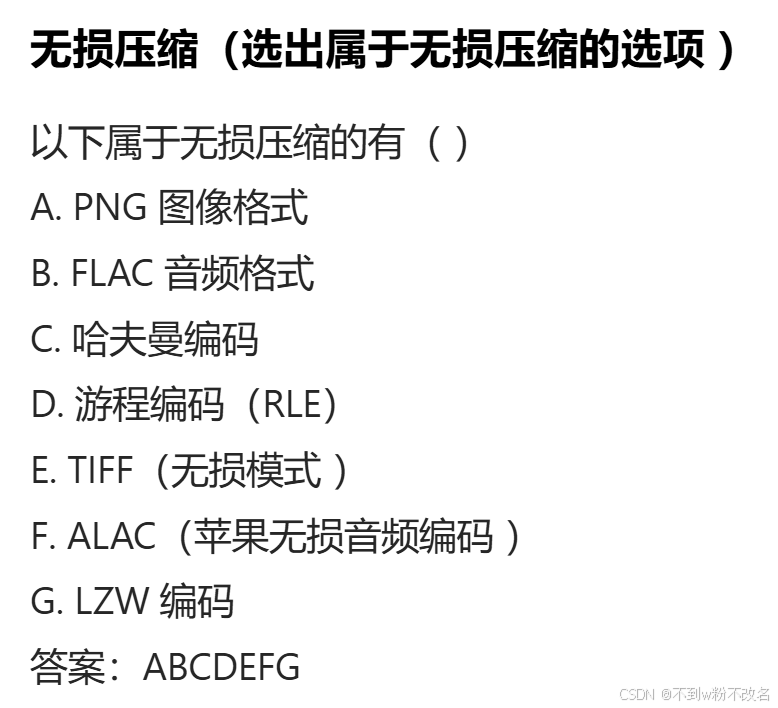

二、無損壓縮(Lossless Compression)

1.?定義與核心原理

- 定義:僅消除數據中的冗余信息(如重復字節、統計冗余),壓縮過程可逆,解壓后可完全還原原始數據。

- 核心原理:利用數據的統計特性或結構冗余,通過編碼算法重新組織數據,減少存儲空間,不丟失任何信息。

2.?關鍵技術與算法

(1)熵編碼(Entropy Coding)

- 基于信息熵理論,對出現概率高的符號分配短編碼,概率低的符號分配長編碼。

- 典型算法:

- 哈夫曼編碼(Huffman Coding):根據符號出現頻率構建二叉樹,生成變長編碼,如文本壓縮(.txt 文件)。

- 算術編碼(Arithmetic Coding):將整個符號序列編碼為 [0,1) 區間的一個小數,編碼效率高于霍夫曼編碼(接近信息熵),常用于 JPEG 2000。

- 哈夫曼編碼(Huffman Coding):根據符號出現頻率構建二叉樹,生成變長編碼,如文本壓縮(.txt 文件)。

(2)字典編碼(Dictionary Coding)

- 查找數據中的重復模式,用索引(字典條目)替代重復內容。

- 典型算法:

- LZ77/LZ78:記錄重復數據的位置和長度,如 ZIP 壓縮格式的基礎。

- DEFLATE:結合 LZ77 和霍夫曼編碼,用于 PNG 圖像、ZIP 文件壓縮,壓縮比約 2:1~5:1。

(3)預測編碼(Prediction Coding)

- 根據相鄰像素的相關性預測當前值,僅存儲預測誤差(如差分脈沖編碼 DPCM),適用于無損圖像壓縮(如 BMP 轉 PNG)。

3.?應用場景

- 需要完全還原的數據:

- 文本文件(.txt、.pdf)、程序代碼、壓縮包(.zip、.rar)、醫學影像(如 DR、CT 的無損格式)、原始傳感器數據(如衛星圖像原始采樣)。

- 圖像格式:PNG(無損位圖)、GIF(有限色彩無損)、TIFF(可選無損壓縮)。

4.?優缺點

- 優點:100% 還原原始數據,適合對準確性要求極高的場景。

- 缺點:壓縮比有限(通常 2:1~10:1),無法處理大量冗余度低的數據(如已壓縮的圖片再無損壓縮效果差)。

三、混合編碼(Hybrid Coding)

1.?定義與核心思想

- 定義:結合有損壓縮與無損壓縮的優勢,對數據中不同部分采用不同壓縮策略,平衡壓縮比與保真度。

- 核心思想:對次要信息用有損壓縮提高效率,對關鍵信息用無損壓縮保留細節,適用于既需高壓縮比又需部分細節保真的場景。

2.?典型技術與應用

(1)JPEG 2000(圖像混合編碼)

- 策略:

- 對圖像進行小波變換(Wavelet Transform),將數據分為低頻(輪廓)和高頻(細節)部分。

- 對低頻部分采用無損壓縮(如算術編碼),對高頻部分采用有損量化壓縮。

- 優勢:支持 “感興趣區域(ROI)” 編碼 —— 對 ROI 用無損壓縮,其他區域用有損壓縮,兼顧壓縮比和關鍵細節(如醫學圖像中的病灶區域)。

(2)視頻編碼標準(如 H.264/AVC、H.265/HEVC)

- 混合策略:

- 幀內壓縮(Intra Coding):對單幀圖像采用類似 JPEG 的有損變換編碼(DCT + 量化),減少空間冗余。

- 幀間壓縮(Inter Coding):利用相鄰幀的時間冗余,僅存儲運動矢量和殘差(預測誤差),殘差部分可選擇有損或無損編碼(如 H.264 的無損模式)。

- 應用:藍光視頻、網絡流媒體(如 YouTube、Netflix),壓縮比可達 100:1 以上,同時通過參數調整(如 QP 值)控制保真度。

(3)醫學圖像壓縮(如 JPEG-LS、JPEG 2000 無損 + 有損模式)

- 對診斷關鍵區域(如腫瘤邊緣)用無損壓縮,背景區域用有損壓縮,確保醫療診斷的準確性。

3.?技術優勢

- 靈活性:可根據需求調整有損與無損的比例,例如:

- 衛星遙感圖像:對地表輪廓用有損壓縮,對坐標等元數據用無損壓縮。

- 手機相機 RAW 格式:部分廠商采用混合編碼,保留色彩信息的同時壓縮亮度數據。

- 高性價比:在相同文件大小下,混合編碼的圖像 / 視頻質量通常高于純有損壓縮(如 H.265 比 H.264 在相同碼率下質量提升約 50%)。

四、三種壓縮方式對比表

| 指標 | 有損壓縮 | 無損壓縮 | 混合編碼 |

|---|---|---|---|

| 信息保留 | 舍棄部分次要信息 | 完全保留原始信息 | 關鍵信息無損,次要信息有損 |

| 壓縮比 | 高(10:1~100:1+) | 中低(2:1~10:1) | 中高(結合兩者優勢) |

| 可逆性 | 不可逆 | 完全可逆 | 部分可逆(關鍵信息可逆) |

| 典型算法 | JPEG、MP3、H.264 | 霍夫曼、ZIP、PNG | JPEG 2000、H.265、JPEG-LS |

| 應用場景 | 照片、視頻、音樂 | 文檔、代碼、醫學影像 | 遙感圖像、醫療影像、4K 視頻 |

| 質量風險 | 高壓縮比時質量下降 | 無質量損失 | 可控制質量損失范圍 |

五、實際應用中的選擇策略

- 優先有損壓縮:對質量要求不高、存儲空間有限的場景(如社交平臺圖片、在線視頻)。

- 優先無損壓縮:對數據準確性要求極高的場景(如財務報表、程序安裝包)。

- 選擇混合編碼:

- 需平衡壓縮比與關鍵細節的場景(如醫學影像、專業攝影 RAW 文件)。

- 視頻編碼中,通過幀內 / 幀間混合策略在有限碼率下實現高清畫質(如 8K 視頻傳輸)。

?

?

)

】接口)