文|白 鴿

編|王一粟

當AI大模型已開始走向千行百業之時,備受看好的金融行業,卻似乎陷入了落地瓶頸。

打開手機銀行想查下貸款額度,對著屏幕說了半天,AI客服卻只回復 “請點擊首頁貸款按鈕”;

客戶經理想用大模型生成一份客戶資產配置方案,結果推薦的產品與客戶風險等級完全不符;

風控團隊測試的AI模型,在審批中小企業貸款時頻頻給出“幻覺答案”......

這些看似荒誕的場景,卻是當前AI落地金融行業時的真實困境。

當金融機構滿懷期待地將AI請進門,卻發現它既讀不懂復雜的信貸政策,算不清理財產品的費率結構,更搞不懂不同銀行的“行話體系”。

通用大模型的“聰明”,在嚴肅的金融場景里似乎失靈了,大模型與金融場景之間,也仿佛橫亙著一道看不見的鴻溝。

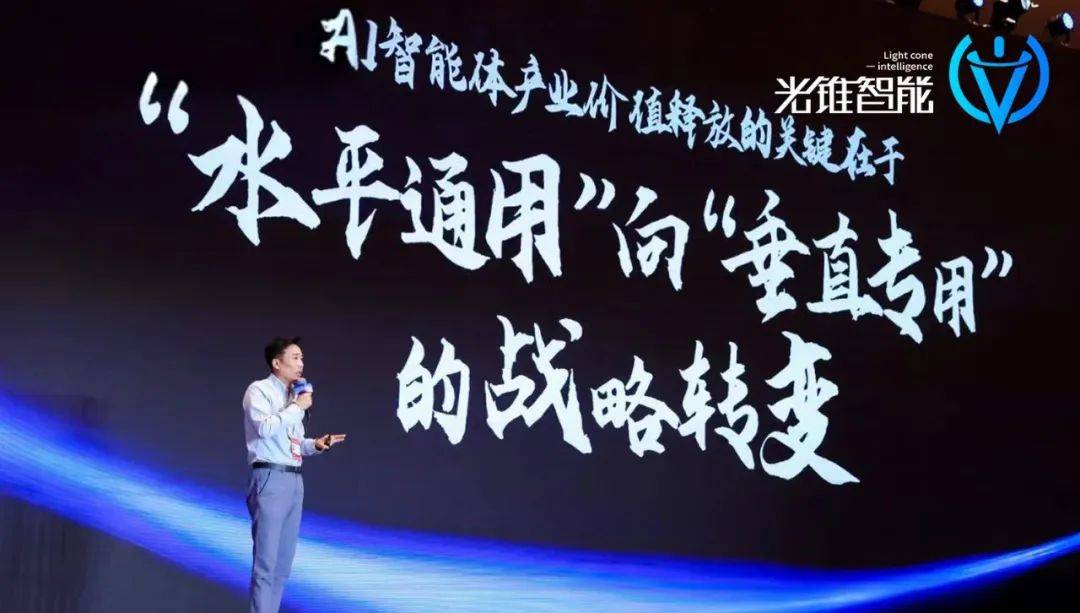

“企業和產業需要的不是實驗室的技術,而是真正能夠解決真實問題的可信生產力。”螞蟻數科CEO趙聞飆在2025WAIC智能體驅動產業變革論壇上如此說道。

也正因此,面向AI大模型在具體行業中的落地,想要真正釋放AI價值,關鍵就在于要從水平通用轉向垂直專用,只有深度理解行業的大模型,才能懂行話,做行活兒,創造真實的業務價值。

金融行業的AI落地,更是如此。

因此,構建專業的金融大模型是推進金融與AI深度融合的必然路徑,未來,金融大模型的應用深度將成為金融機構競爭力的關鍵要素。

大會上,螞蟻數科正式發布了一款專為金融領域打造的金融推理大模型Agentar-Fin-R1,其基于Qwen3研發的垂直行業大模型,包括32B和8B參數兩個版本,在FinEval1.0、FinanceIQ等權威金融大模型評測基準上表現出色,超越DeepSeek-R1等同尺寸開源通用大模型及金融大模型。

同時,螞蟻數科還推出基于百靈大模型的MOE架構模型,獲得更優推理速度。此外,還有非推理版本的14B和72B參數大模型,以滿足金融機構在多樣化場景下的部署需求。

“螞蟻數科主要專注于金融板塊,這也意味著把過去所積累的,對客戶、對場景以及對解決方案的了解,能更深入地提取并實現向垂直專用的轉變。”螞蟻數科CTO王維說道,“而一個好的垂直大模型,特別是具備強大推理能力的那種,才能成為智能體可控、可信賴并且易于優化的核心組件。”

螞蟻數科的金融推理大模型,還將通過Expertise、Efficiency、Evolution三大理念,實現金融大模型的深度專業能力和高效迭代,為金融AI應用構建起 “可靠、可控、可優化” 的智能中樞。

那么,為什么AI落地金融行業這么難?螞蟻數科又是怎么解決這些難題的?

金融不是“題海戰術”,得有專業的“課程表”

金融行業的特殊性在于,每個細分領域都有自己的 “知識密碼”:

銀行的對公業務要分析企業三表(資產負債表、利潤表、現金流量表),證券的投研需要理解K線形態與宏觀政策的關聯,保險的核保要掌握數百條健康告知細則等等。

而通用大模型的 “通識教育” ,在金融行業顯然是不夠用。

更為重要的一點在于,金融行業很多政策都是在實時變化的。

如去年LPR(貸款市場報價利率)調整后,有銀行的AI客服還在按舊利率計算還款額;新的資管新規出臺,模型推薦的理財產品突然成了“不合規產品”

因此,很多靜態的大模型,根本追不上金融行業的 “政策跑速”。

想要解決這些問題,懂行,且能“實時充電”的垂直大模型成為關鍵。

事實上,想要訓練行業大模型,就需要對行業知識進行系統化地學習,其關鍵在于一個科學、專業的任務數據體系作為“課程大綱”。

基于長期深耕金融業務的經驗,螞蟻數科給 AI 量身定制一套金融專業 “課程體系”。其梳理出覆蓋銀行、證券、保險、基金、信托的6大類66小類任務,從 “信用卡逾期風險預測” 到 “基金持倉調整建議”,每個任務都像一門專業課,讓模型逐個攻克。

“教材”已經有了,但更關鍵的則是 “教材” 的質量,畢竟,只有高質量的數據,才能“喂養”出高質量的AI大模型效果。

因此,螞蟻數科以該金融任務體系為框架,從千億級交易、風控和財富等場景中積累的真實原始數據出發、經過嚴格的質量評估、再經過專門設計的可信數據合成和CoT數據精標鏈路,構建了迄今已知最專業最全面的金融領域訓練數據集。

此外,通過加入原則類合成數據,確保大模型在所有任務中都遵循金融業的安全合規要求,以應對例如身份類、合規性、數據安全等問題,提升大模型的安全合規性。

這種 “金融思維鏈” 訓練,讓AI不僅能給出答案,更能說清 “為什么這么判斷”。

與此同時,在訓練層面,螞蟻數科也做了很多功課,如通過創新的加權訓練算法,提高大模型對復雜金融任務的學習效率與性能。在后續業務應用中,可顯著減少二次微調的數據需求與算力消耗,有效降低大模型在企業落地的門檻與成本等。

“本質上,任何一個軟件或大模型訓練,一定要對數據或者訓練的算法有更好的工程化能力。”王維說道,“所以我們也結合對數據訓練的實踐結果,對包括課程學習、差錯歸因分析、微調過程中算力和數據更好比例配方,如何進行調整權重等算法進行了改良。”

螞蟻數科的金融推理大模型Agentar-Fin-R1,將這種專業訓練發揮到極致,經過專業體系數據集訓練的金融大模型,能夠達到“出廠即專家”。

此外,螞蟻數科還給模型裝上了 “進化引擎”。

一方面通過RAG技術實時抓取最新政策文件、市場動態,就像給AI開通了“金融資訊VIP通道”;另一方面,模型會定期“體檢”,通過Finova評測基準自查能力缺口。比如發現對 “個人養老金賬戶稅收優惠” 理解不到位,就會自動生成相關訓練數據,完成針對性升級。

這種自主進化能力,讓某股份制銀行的智能投顧在新規落地當天就更新了產品推薦邏輯,避免了合規風險,“金融AI不能是‘一次性買賣’,得像金融專家一樣持續學習。”

因此,Agentar-Fin-R1能夠實現不斷更新迭代,吸收最新的金融政策、市場動態等關鍵信息,并通過配套評測工具進行針對性優化,讓模型能力在真實業務場景中不斷進化。

以保險行業為例,當新的保險法規出臺,對某些險種的理賠條件或費率計算方式做出調整時,Agentar-Fin-R1能迅速捕捉到這些變化,自動更新相關知識,并在后續處理保險業務時,按照新的規則進行準確操作,確保保險機構的業務始終符合法規要求 。

無疑,垂直行業大模型的能力問題已經解決,但最終還是要讓AI能夠真正嵌入業務流程。

從“能說話”到“會做事”,智能體架起最后一座橋

如果說金融推理大模型是金融AI落地的大腦,那么智能體就是給這個大腦裝上了手腳,成為AI大模型落地企業業務場景中最關鍵的形態。

“智能體的價值,不在于解決1000個淺層問題,而在于攻克行業深層痛點。”趙聞飆說,“智能體要圍繞場景出發,適應企業業務場景,才能在專業知識領域價值最大化。”

事實上,智能體的核心就是將模型大腦與自動化工具結合,完成從對話到執行的躍升,這也成為智能體在產業落地的關鍵。

今年4月,螞蟻數科發布智能體開發平臺Agentar,為金融機構提供一站式、全棧的智能體開發工具,基于該智能體平臺,螞蟻數科整把AI從“聊天機器人”變成“業務多面手”。

如螞蟻數科助力上海某銀行打造的AI手機銀行,創新“對話即服務”模式,用戶通過自然對話即可獲取各類金融服務,這種 “對話即服務” 的模式,讓老年客戶滿意度提升顯著,月活用戶同比增長25%。目前,螞蟻數科累計已服務100%的國有銀行和股份制銀行、超60%的地方性商業銀行、數百家金融機構。

而這背后就得益于螞蟻數科聯合上海銀行共同打造的AI客服智能體,“可以說重塑了服務的本質,通過AI實現了服務的宜人化。”趙聞飆說道。

無疑,智能體成為AI大模型從 “能說話” 到 “會做事”的關鍵橋梁。

這背后,是螞蟻數科智能體把大模型能力與金融業務系統無縫對接,就像給AI配備了“工具箱”,需要算收益時調用計算器,需要查征信時對接征信系統,需要寫報告時調用文檔生成工具。

當然,“智能體背后不僅是大模型的能力,更重要的是專業度,要把專業的數據激活,所以在像金融這一類行業中,我們能夠把螞蟻的經驗輸出出來,這將是非常有價值的事情,且能夠給行業帶來更多智能體標桿應用案例。”王維說道。

相比于其他行業,金融AI落地進展并不迅速,但實際上整個金融AI和金融智能體已經重塑了很多金融類的企業級流程,其也正從copilot的輔助角色,慢慢變成一個決策者角色。

“智能體其實是改寫了軟件的底層規則,基于其泛化能力和可以自主編程代碼能力,我們也相信智能體會越來越在企業級復雜場景中大放異彩。”王維說道。

不過,金融智能體這件事情只有進行時,沒有完成時,所以Everything還在繼續。

或許在不久的將來,當我們再用AI處理金融業務時,會忘記它是“人工智能”,只覺得它是一位懂業務、守規矩、會變通的“老金融人”——這大概就是AI落地金融的最高境界。

)

)

詳細解釋,使用 PyTorch代碼示例說明)