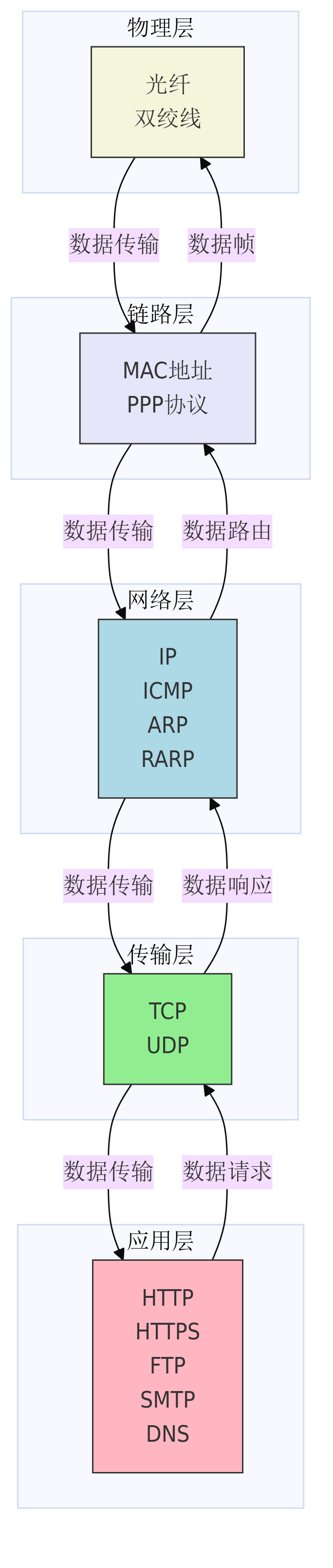

OSI七層模型包含物理層、數據鏈路層、網絡層、傳輸層、會話層、表示層和應用層;

TCP/IP四層模型將其簡化為網絡接口層、網絡層、傳輸層和應用層;

映射關系:例如OSI的物理層和數據鏈路層對應TCP/IP的網絡接口層,主要處理MAC地址尋址和物理介質傳輸。

協議模型對比

兩者的對應關系呈現非對稱映射特征:OSI的物理層(第1層)與數據鏈路層(第2層)共同對應TCP/IP的網絡接口層,主要處理MAC地址尋址和物理介質傳輸;OSI的網絡層(第3層)對應TCP/IP的網絡層,負責IP路由尋址;OSI的傳輸層(第4層)與TCP/IP傳輸層功能一致,處理端到端通信;而OSI的會話層(第5層)、表示層(第6層)和應用層(第7層)則合并為TCP/IP的應用層。

協議分類上呈現顯著差異性。OSI模型各層協議具有嚴格分層特性,如物理層定義RS-232標準,數據鏈路層采用HDLC協議,網絡層使用X.25協議等。而TCP/IP模型更強調實用性,網絡接口層包含Ethernet和Wi-Fi等具體協議,網絡層以IPv4/IPv6為核心,傳輸層由TCP和UDP構成,應用層則集成HTTP(端口80)、HTTPS(端口443)、FTP(控制端口21/數據端口20)、SMTP(端口25)等具體應用。這種差異導致考試中常出現協議分層匹配題,如ICMP協議雖位于網絡層,但實際封裝在IP數據報中傳輸,不保證可靠交付。

OSI模型強調嚴格的分層封裝機制,每層僅與相鄰層通信,數據傳輸需經歷完整的封裝-解封裝流程。TCP/IP模型則更注重實際傳輸效率,允許跨層交互,如應用層數據可直接調用傳輸層協議。這種特性使得TCP/IP模型更適應互聯網發展需求,但也帶來安全機制分散的問題,如ARP協議(網絡接口層)缺乏內置認證機制,導致ARP欺騙成為常見手段。例如,DNS解析異常可能涉及應用層(域名配置)、傳輸層(UDP 53端口)或網絡接口層(ARP緩存)多個層面。

常見協議分類

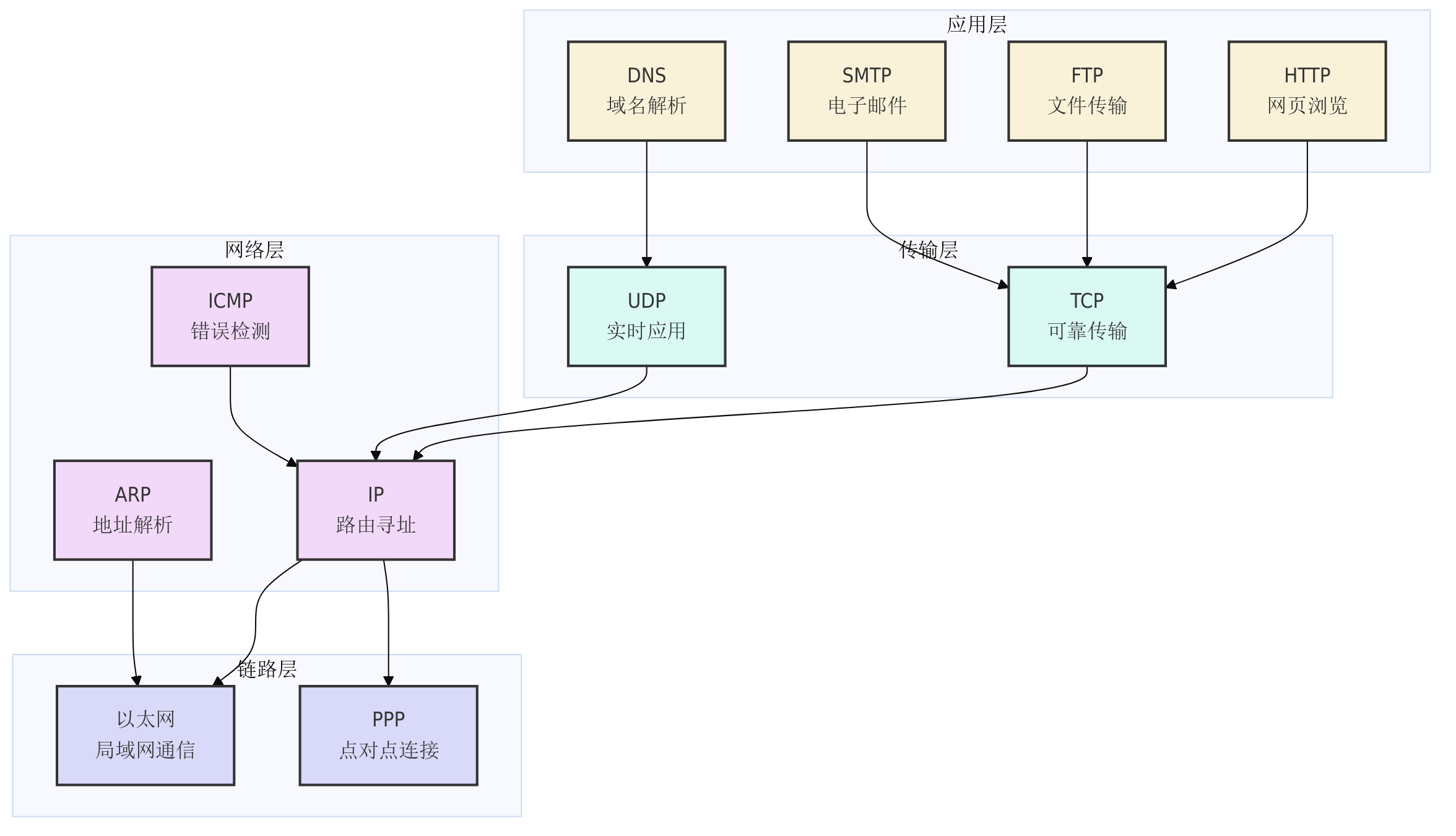

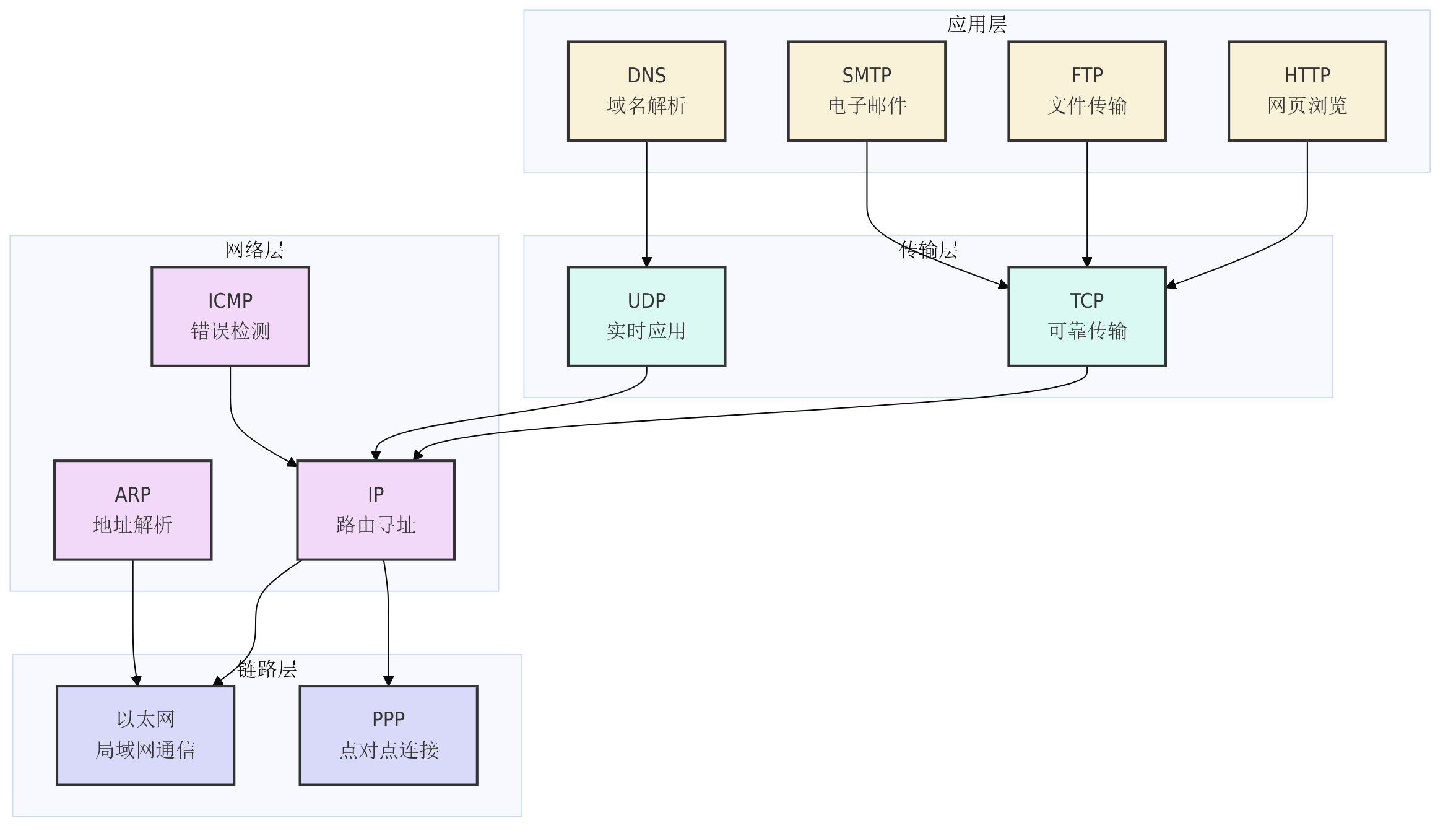

關于各層協議的功能特性及相互關系,以下按四層模型展開分析:

分層協議解析

應用層

包含HTTP(端口80)、HTTPS(端口443)、FTP(控制端口21/數據端口20)、SMTP(端口25)、DNS(UDP 53)和SNMP(UDP 161)六大協議。其中HTTPS通過SSL/TLS實現加密傳輸,而HTTP/2新增多路復用技術提升效率;FTP采用雙端口機制,控制連接與數據連接分離;DNSSEC擴展了傳統DNS的安全驗證功能。

傳輸層

TCP與UDP形成鮮明對比:TCP提供可靠傳輸(三次握手建立連接、滑動窗口流量控制),適用于HTTP/SMTP等場景;UDP則以低延遲為特點,支撐視頻流媒體(如RTP協議)和實時游戲。端口號范圍1025-65535用于動態分配。

網絡層

核心協議包括IP(IPv4/IPv6)、ICMP、ARP和RIP。IP負責路由尋址,ICMP用于網絡診斷(如ping命令對應ICMP Echo Request/Reply);ARP實現MAC地址解析,RIP基于距離向量算法進行路由選擇。IPv6改進了報文頭結構,將ARP功能整合到ICMPv6中。

鏈路層

Ethernet和Wi-Fi協議主導物理傳輸。Ethernet采用CSMA/CD機制避免沖突,Wi-Fi通過RTS/CTS解決隱藏節點問題。802.1q標準定義VLAN標記,在以太網幀的源MAC地址后插入4字節VLAN標簽。

協議交互實例

HTTP請求過程涉及多層協議協作:

- 應用層發起HTTP GET請求

- 傳輸層添加TCP頭部(目標端口80)

- 網絡層封裝IP頭部(包含目標IP)

- 鏈路層添加Ethernet頭部(目標MAC地址)

- 接收端反向剝離各層頭部完成解析

![[數據庫]Neo4j圖數據庫搭建快速入門](http://pic.xiahunao.cn/[數據庫]Neo4j圖數據庫搭建快速入門)

)