卷積神經網絡CNN

全連接神經網絡存在的問題:

- 輸入的形式應該是列向量,但是卷積神經網絡中的輸入是圖像(2D矩陣),那么就需要對圖片進行展平處理,原本圖像中蘊含的空間等信息就被打亂了

- 輸入的特征多了,那么神經元的參數就會很多,層的結構就很復雜,容易過擬合

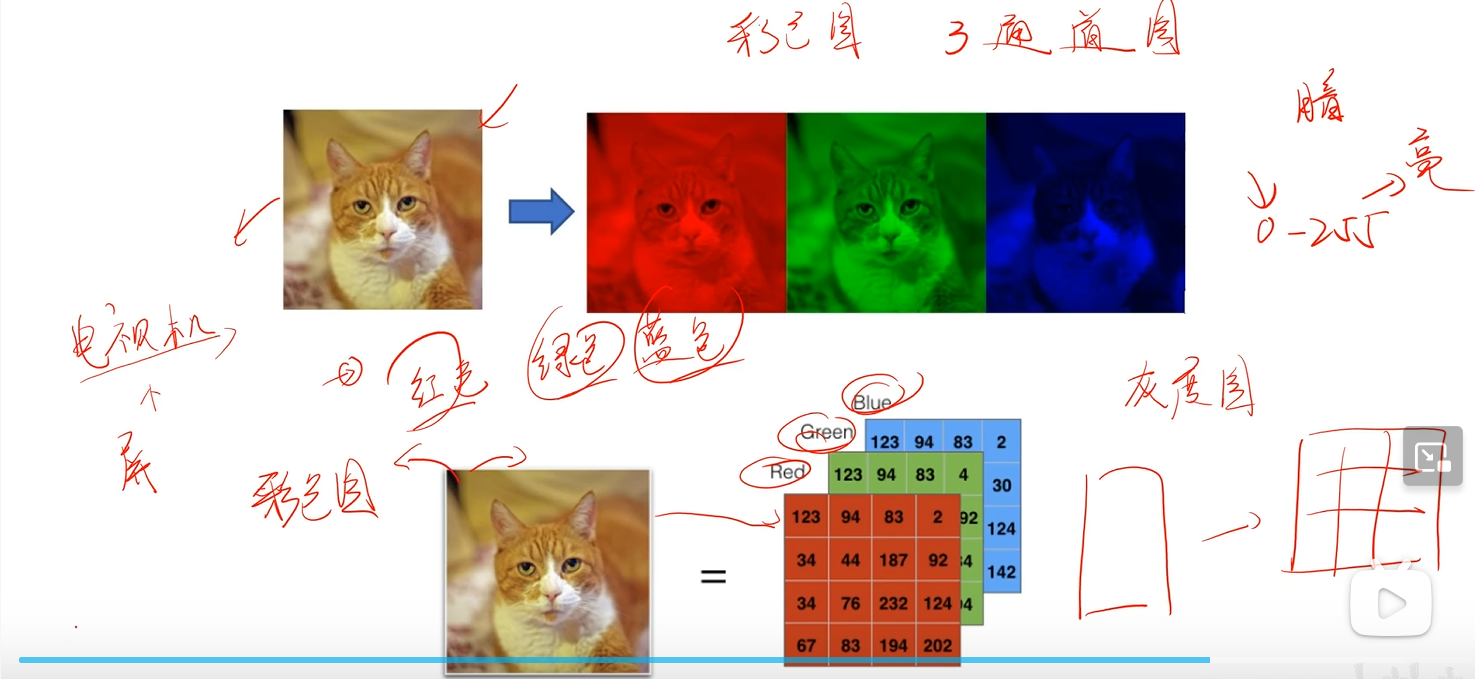

通道數

通道數 是指圖像或特征圖在深度方向上的維度數量(可以類比全連接神經網絡中的特征矩陣的x_i的特征數)

例如:

- 灰度圖只有一個通道(特征):亮度

- RGB圖像:3個通道(紅,綠,藍)

- RGBA圖像:4個通道(紅,綠,藍,透明度)

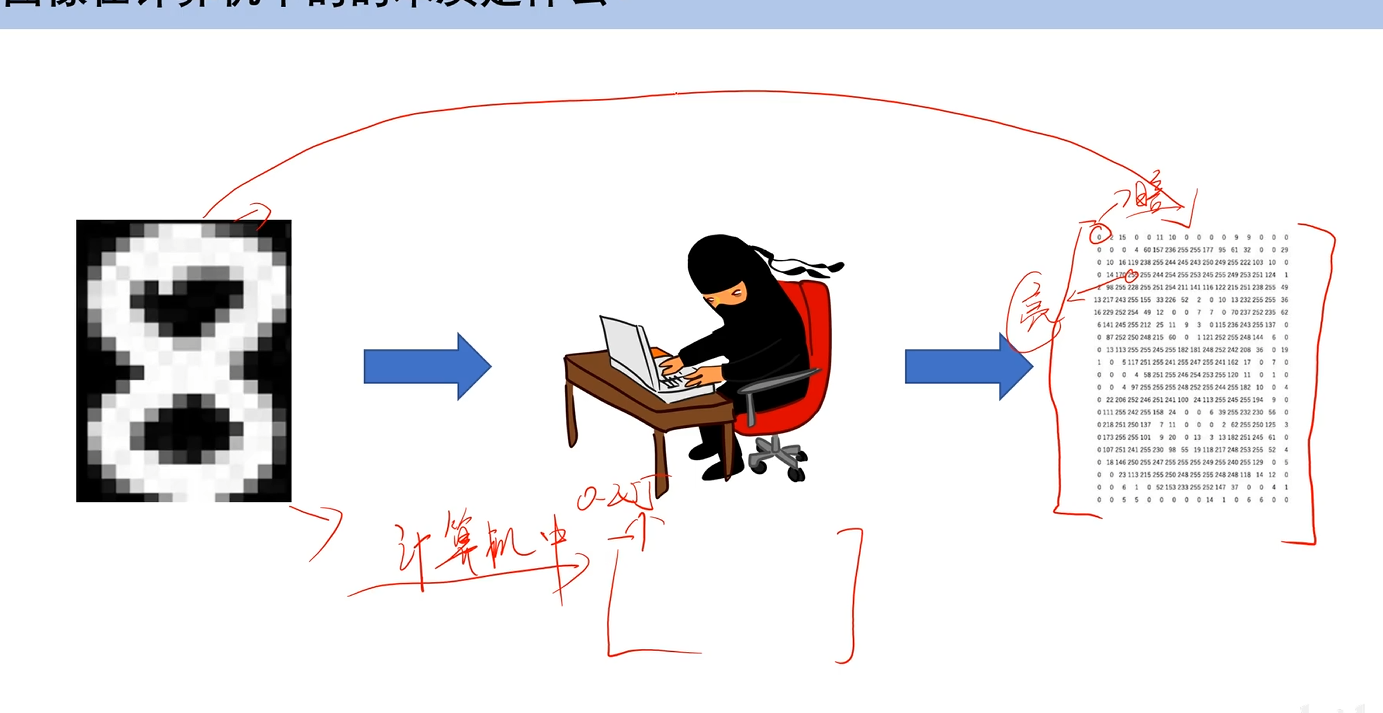

圖像在計算機中的本質

一個大的數值矩陣,每個元素代表像素的亮度或顏色

對于灰度圖(只有黑白兩色):255表示亮白,0表示黑,只有一個通道

對于彩色圖像

三通道圖

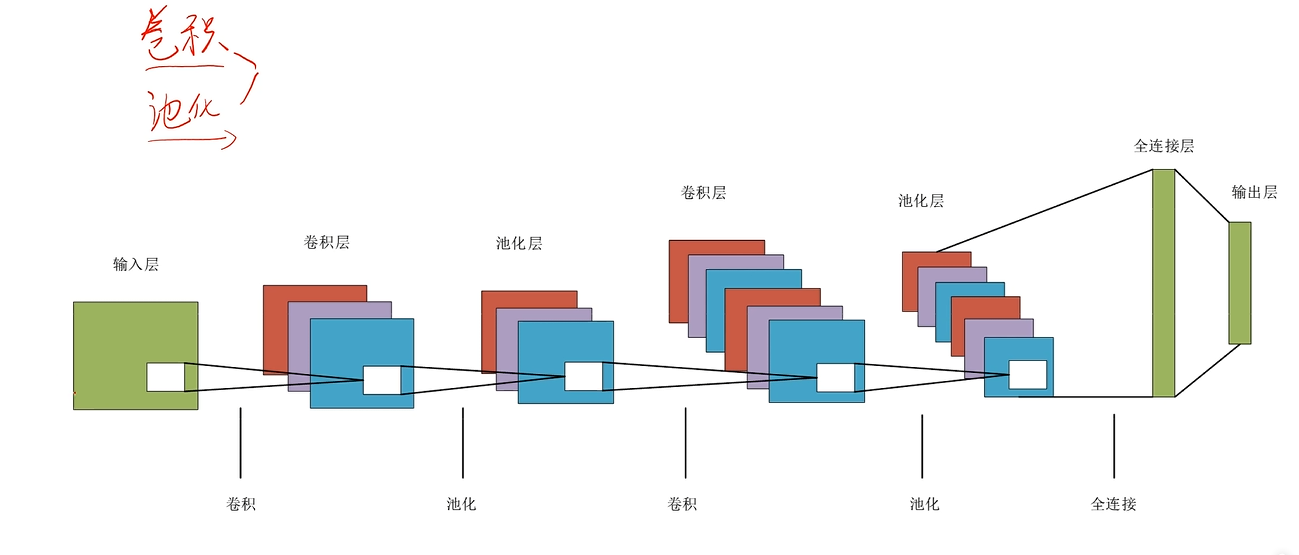

整體結構

卷積層

還是與手寫數字為例;在密集層中,每個神經元都可以獲取到整個的像素矩陣;而在卷積層中,我們讓神經元只能獲取到一部分像素而不是全部,這個特性被稱為局部感知

局部感知的優點

- 計算更快(輸入的矩陣更小,那么對于神經元來說,參數的數量大大減小)

- 需要更少的訓練數據,更不容易過擬合(參數減少,模型復雜度降低,就不容易過擬合)

卷積層會改變通道的數目,在前一層的輸入提取出不同的特征,同時會改變圖片的長和寬

卷積核/濾波器

定義:一個在圖像上滑動的小窗口,它與圖像的局部區域進行點積運算,從而提取出該區域的特征。其實可以類比全連接神經網絡的參數w,只不過它是共享的

卷積核是一個4D張量,形狀為(C_out,C_in,K,K)

- C_out:輸出通道數/卷積核數量

- C_in:輸入通道數

- K:卷積核大小(K×K)

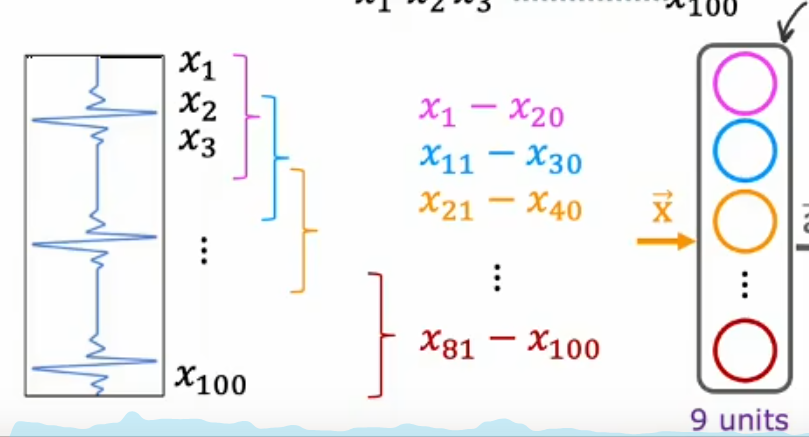

案例:心電圖信號分類

池化層

池化層可以改變圖像的大小,但不改變通道數

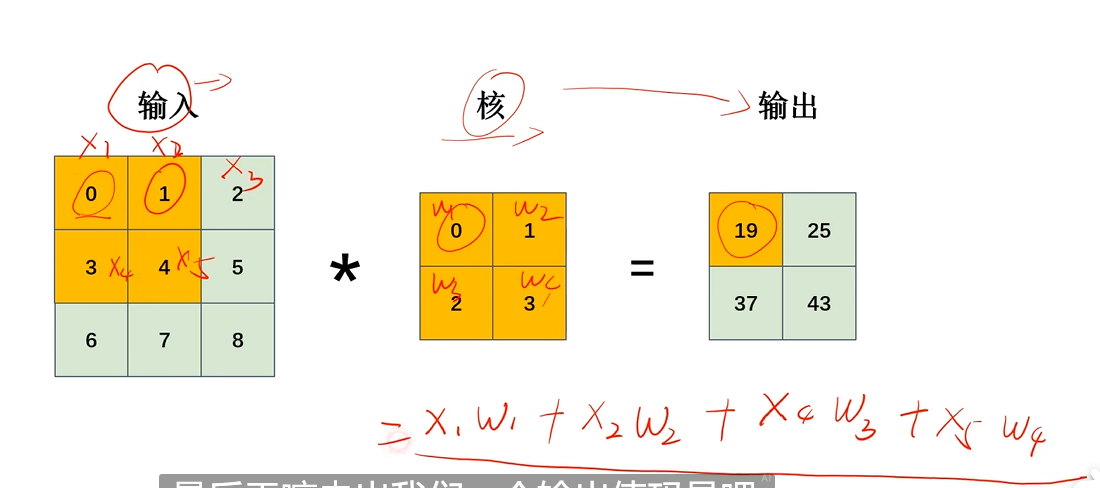

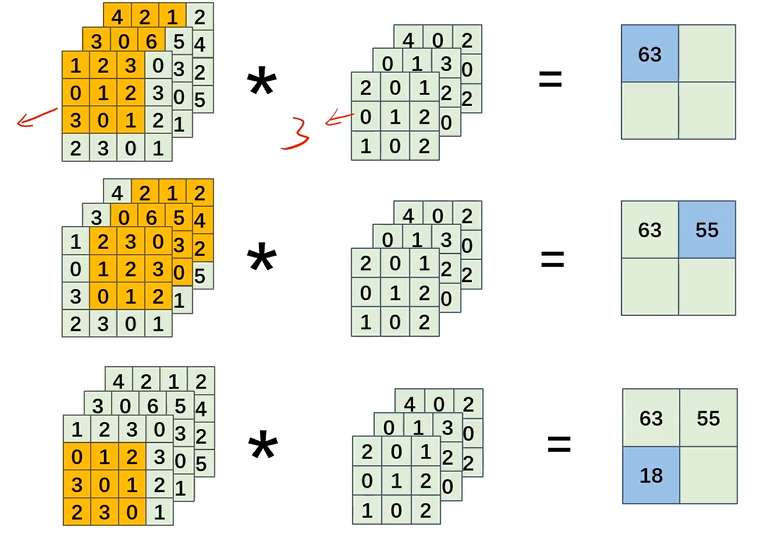

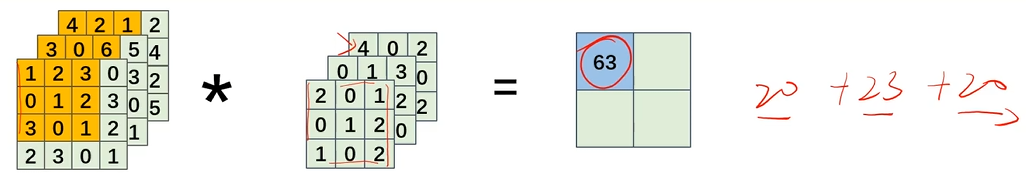

卷積運算

對應位置相乘再相加

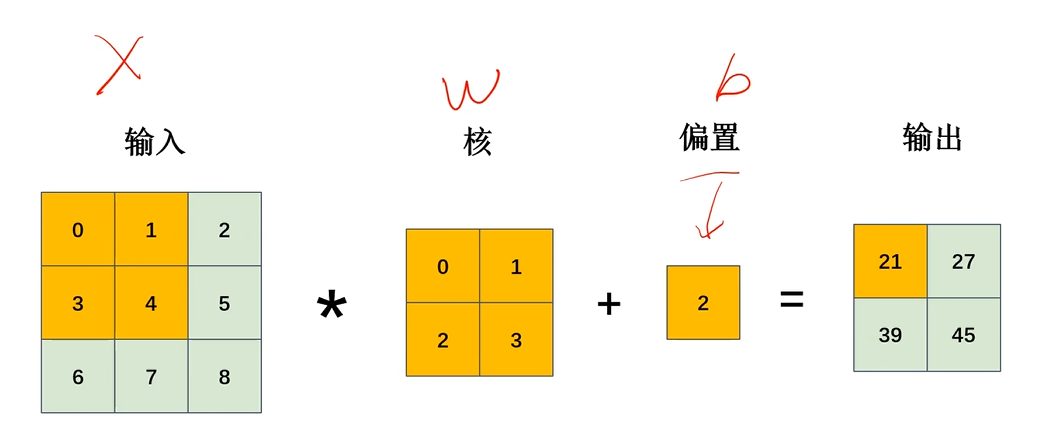

帶偏置的計算過程

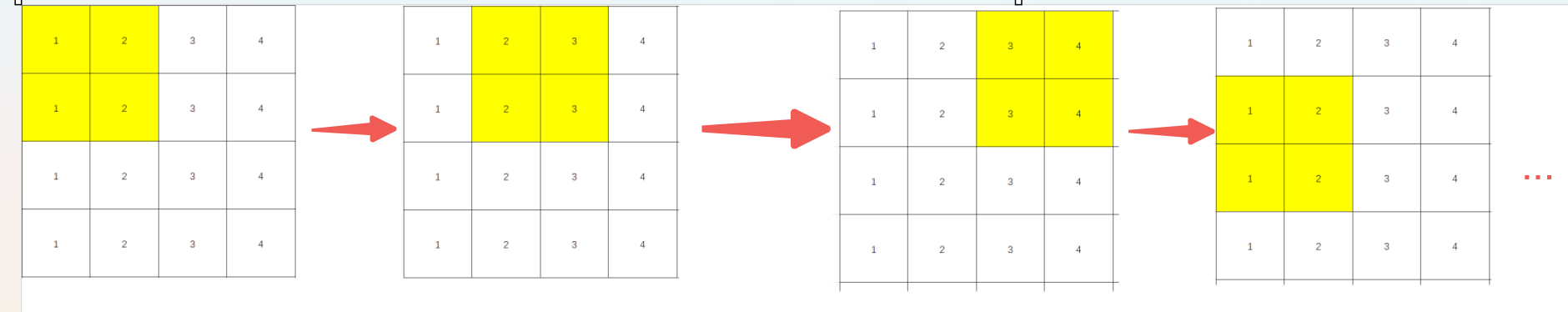

權重共享

對于全連接神經網絡,輸入中的每個特征都對應著一個神經元中的一個參數

而對于卷積神經網絡并非這樣

卷積神經網絡中,是同一個卷積核在整個輸入圖像上滑動,對所有局部區域使用相同權重參數

- 卷積核的參數在整個圖像上是共享的

- 不同位置的局部區域都使用這個相同的卷積核做卷積操作

- 每個位置的輸出是該卷積核與對應局部區域的點積結果

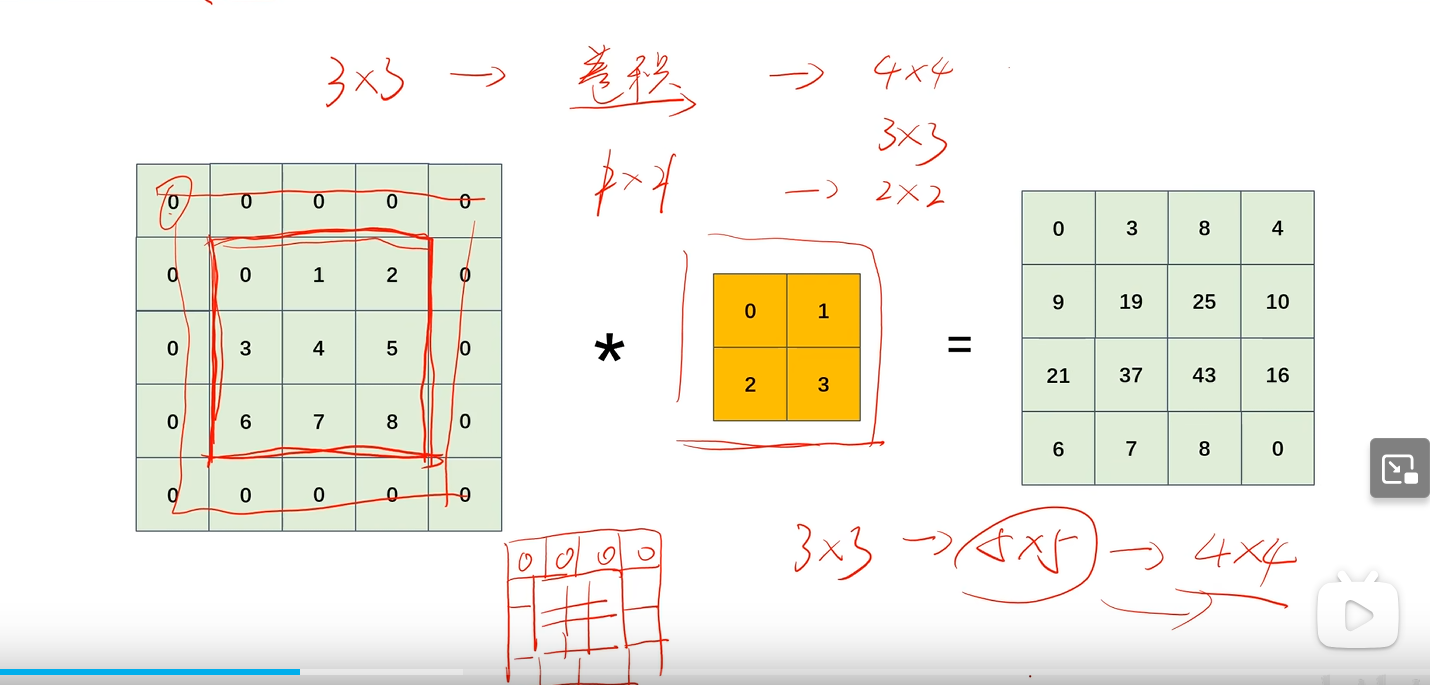

填充

為了控制卷積后輸出的特征圖尺寸;在輸入特征圖周圍填充0

步幅

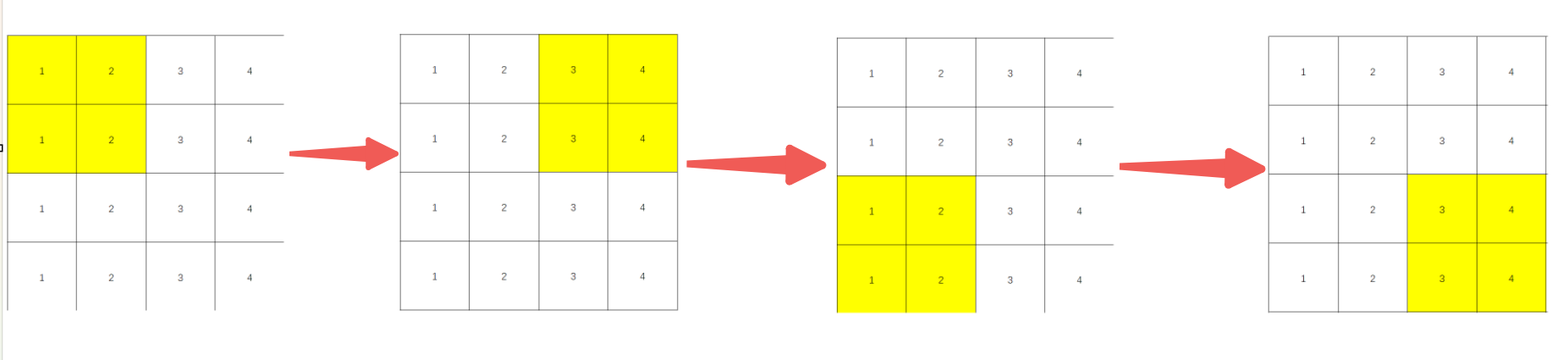

指卷積核一次移動幾格;能夠控制輸出特征圖的大小

eg:步幅為1

步幅為2

卷積運算后特征圖大小

輸出特征圖的高OH=H+2P?FHS+1 輸出特征圖的高OH=\frac{H+2P-FH}{S}+1 輸出特征圖的高OH=SH+2P?FH?+1

- H:輸入特征圖的高

- P:填充的寬度(多了幾圈)

- FH:卷積核的高

- S:步幅

OW=W+2P?FWS+1 OW = \frac{W+2P-FW}{S}+1 OW=SW+2P?FW?+1

- W:輸入特征圖的寬

- P:填充的寬度(多了幾圈)

- FW:卷積核的寬

- S:步幅

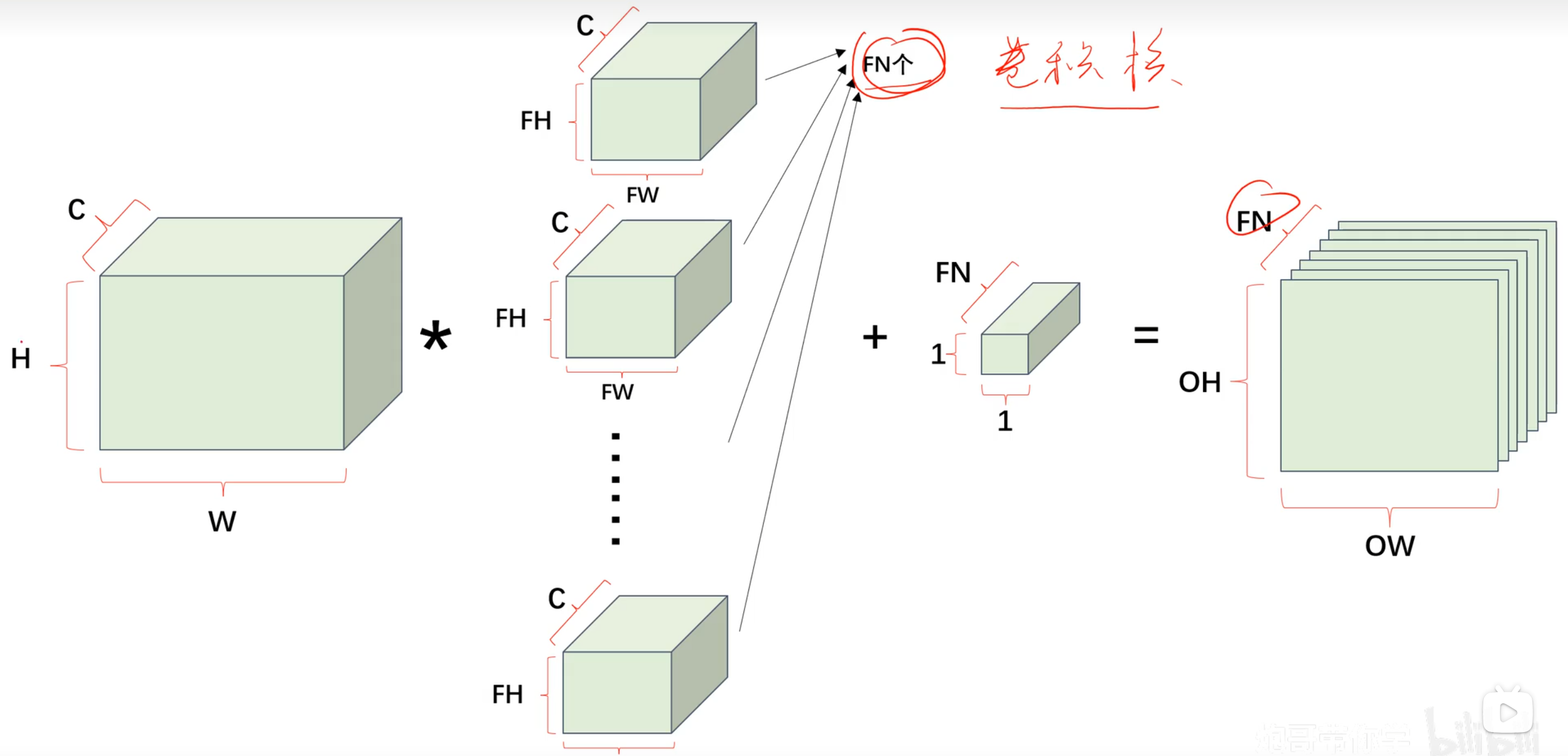

多通道卷積運算

特征圖有n通道,卷積核就有n通道

將每個通道的卷積結構相加;有n個卷積核,輸出特征圖通道數就為n

對于多通道卷積運算,我們可以用立體圖表示

- C:輸入通道數

- W:輸入特征圖的寬度

- H:輸入特征圖的高度

- FW:卷積核寬度

- FH:卷積核高度

- FN:輸出通道數/輸出的特征圖數/卷積核數量

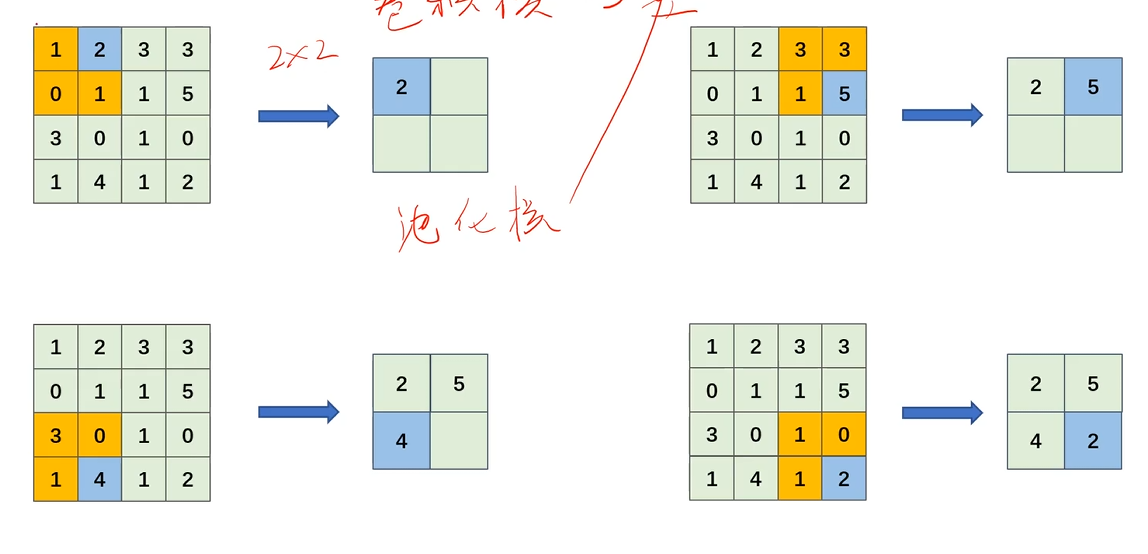

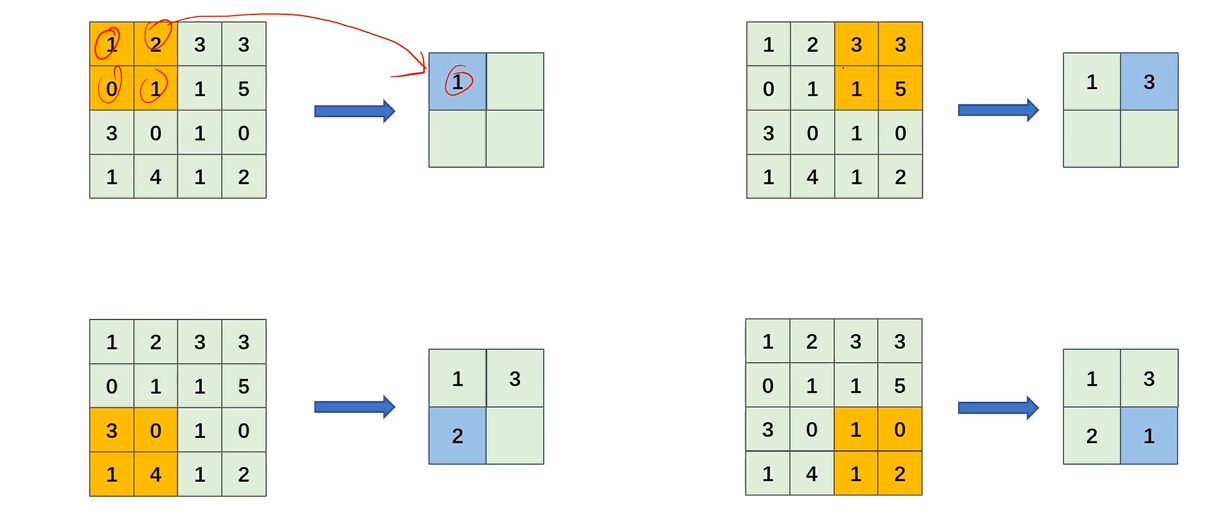

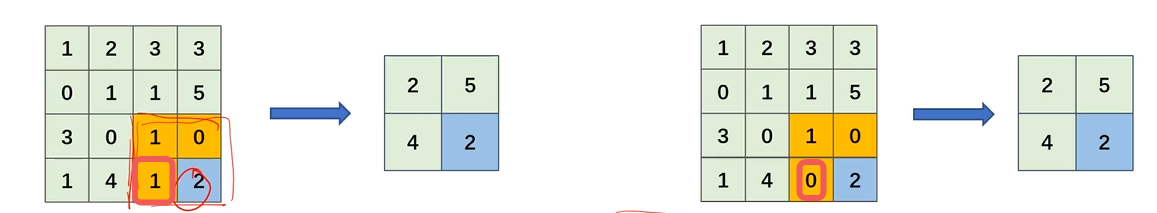

池化運算

池化運算是按通道獨立運算的,即池化層運算不會對輸入特征圖的通道進行改變

池化核

類比卷積運算,我們也可以引入池化核這一概念

與卷積核相同和區別:

- 相同點:都是在特征圖上滑動的窗口,并提取信息

- 不同:池化核僅僅是告訴算法要在特征圖什么區域提取一塊多大的特征,對這塊特征取最大值或者平均,而不是和自身進行點積

最大池化運算

每次在區域中找到最大值

平均池化運算

區域內的值相加求平均

優點

-

對微小的位置變化具有魯棒性,使模型更加健壯

輸出尺寸

OH=H+2P?FHS+1OW=W+2P?FWS+1 OH=\frac{H+2P-FH}{S}+1 \\ OW = \frac{W+2P-FW}{S}+1 OH=SH+2P?FH?+1OW=SW+2P?FW?+1

- H,W:輸入特征圖的高、寬

- P:填充的寬度(多了幾圈)

- FH,FW:池化核的高、寬

- S:步幅

代碼實現

模擬mnist手寫數字識別

全部代碼

import numpy as np

import tensorflow as tf

from keras.optimizers import Adam

from tensorflow.keras import models, layers, activations# 獲取mnist手寫數字數據集

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()# 維度改成4維,適配卷積層的輸入格式 (60000, 28, 28)->(60000, 28, 28, 1)

x_train = x_train[:, :, :, np.newaxis].astype(float)

x_test = x_test[:, :, :, np.newaxis].astype(float)model = models.Sequential([layers.Conv2D(32, # 卷積核數量(4, 4), # 卷積核尺寸activation=activations.relu, # 經過該層后使用的激活函數,為了引入非線性特征input_shape=(28, 28, 1) # 與mnist特征的shape相同),layers.MaxPool2D((3, 3) # 池化核大小),layers.Conv2D(64, # 卷積核數量(4, 4), # 卷積核尺寸activation=activations.relu, # 經過該層后使用的激活函數,為了引入非線性特征),layers.MaxPool2D((3, 3) # 池化核大小),# 將2D展平為1D才能傳入全連接層layers.Flatten(),# 全連接層layers.Dense(units=64,activation=activations.relu),# 輸出層layers.Dense(units=10,activation=activations.linear)

])model.compile(loss=tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True), # 稀疏交叉熵損失函數optimizer=Adam() # adam優化

)model.fit(x_train,y_train,epochs=5,validation_split=0.1 # 每次從訓練集中劃分10%作為驗證集

)# 前向傳播值

logits = model(x_train)

y_train_pred = tf.nn.softmax(logits)

print(y_train_pred)# 評估模型

loss = model.evaluate(x_test, y_test)

print(loss)

詳解:

用到的庫

import numpy as np

import tensorflow as tf

from keras.optimizers import Adam

from tensorflow.keras import models, layers, activations

獲取數據集并進行初步處理

# 獲取mnist手寫數字數據集

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()# 維度改成4維,適配卷積層的輸入格式 (60000, 28, 28)->(60000, 28, 28, 1)

x_train = x_train[:, :, :, np.newaxis].astype(float)

x_test = x_test[:, :, :, np.newaxis].astype(float)

卷積層,使用tensorflow.keras.layers.Conv2D()

layers.Conv2D(32, # 卷積核數量(4, 4), # 卷積核尺寸activation=activations.relu, # 經過該層后使用的激活函數,為了引入非線性特征input_shape=(28, 28, 1) # 與mnist特征的shape相同),

池化層,使用tensorflow.keras.layers.MaxPool2D() (最大池化運算)

layers.MaxPool2D((3, 3) # 池化核大小),

整體結構

model = models.Sequential([layers.Conv2D(32, # 卷積核數量(4, 4), # 卷積核尺寸activation=activations.relu, # 經過該層后使用的激活函數,為了引入非線性特征input_shape=(28, 28, 1) # 與mnist特征的shape相同),layers.MaxPool2D((3, 3) # 池化核大小),layers.Conv2D(64, # 卷積核數量(4, 4), # 卷積核尺寸activation=activations.relu, # 經過該層后使用的激活函數,為了引入非線性特征),layers.MaxPool2D((3, 3) # 池化核大小),# 將2D展平為1D才能傳入全連接層layers.Flatten(),# 全連接層layers.Dense(units=64,activation=activations.relu),# 輸出層layers.Dense(units=10,activation=activations.linear)

])

編譯模型

model.compile(loss=tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True), # 稀疏交叉熵損失函數optimizer=Adam() # adam優化

)

訓練模型

model.fit(x_train,y_train,epochs=5,validation_split=0.1 # 每次從訓練集中劃分10%作為驗證集

)

獲取最終損失函數值

周軍 -個人筆記版 5000字)

)

問題詳解)