引言:為何需要“時空大數據”?

“大數據”早已成為熱詞,但“時空大數據”的提出卻暗含深刻邏輯。中國工程院王家耀院士指出,早期社會存在三大認知局限:過度關注商業大數據而忽視科學決策需求;忽視數據的時空本質;行業壁壘導致測繪與跨領域數據難以融合。時空大數據正是破解這些痛點的鑰匙——它將時間、空間與多元信息深度耦合,成為數字時代的“新基建”。

一、時空大數據:數字世界的“骨架”

1. 定義與構成

時空大數據是基于統一時空基準(如北斗系統),融合基礎地理信息(如地形、遙感影像)與行業專題數據(如交通、人口)的巨量信息集合。例如,黃河流域生態監測既需要衛星遙感數據,又需整合水文、農業等動態信息。

2. 核心特征

多維性:時間+空間+屬性,如氣象數據需記錄溫度(屬性)、經緯度(空間)及時間戳。

動態性:實時更新能力,如交通監控每秒處理數萬條車輛軌跡。

異構性:結構化與非結構化數據共存,如遙感影像(非結構化)與人口統計表(結構化)的融合。

二、技術突破:從“數據沼澤”到“智慧大腦”

1. 關鍵技術支撐

人工智能賦能:王家耀團隊提出“網格集成+彈性云”技術體制,實現算力、算法、數據的動態調配。例如,MapGIS 10.6平臺通過AI優化時空數據存儲與分析效率。

協同計算:駱劍承團隊研發的地理時空大數據協同計算技術,可將遙感影像處理速度提升10倍以上。

可視化與決策:基于知識推理的輔助決策功能,如生態預警系統通過時空聚類算法識別污染擴散路徑。

2. 平臺化革命

河南省時空大數據產業技術研究院提出“共用時空大數據平臺+”模式,打破軍民、部門間數據壁壘。例如:

民用場景:整合交通、醫療、教育數據,支撐城市“數字孿生”。

軍用場景:構建戰場環境信息平臺,實現指揮系統實時態勢感知。

三、應用場景:從城市治理到國家戰略

1. 智慧城市:讓數據“活”起來

交通優化:時空預測算法(如ConvLSTM)可提前30分鐘預警擁堵,調度效率提升40%。

應急管理:鄭州主節點通過時空大數據平臺整合地質、氣象數據,實現洪災模擬與疏散路徑規劃。

2. 生態保護:守護地球“生命線”

黃河流域科學數據平臺利用遙感+物聯網數據,動態監測水土流失,支撐“碳匯”精準核算。

3. 軍事與安全:數字時代的“制勝棋”

戰場環境平臺融合地理情報與實時作戰數據,輔助制定打擊方案,響應速度縮短至分鐘級。

四、挑戰與未來:打通“數據血栓”

1. 當前瓶頸

數據孤島:部門間標準不一,如高程基準與海洋深度數據難以歸一化。

算力瓶頸:實時處理PB級數據需依賴分布式計算框架(如Spark)。

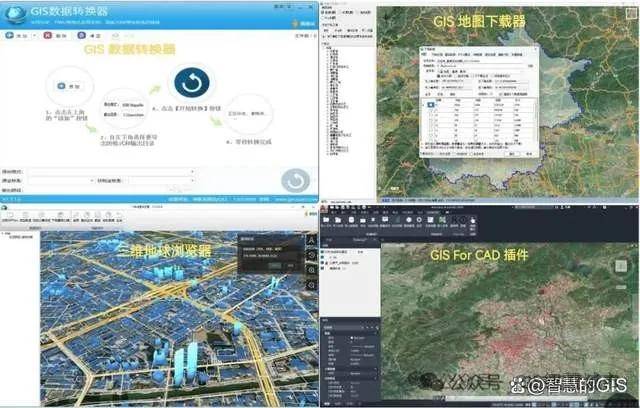

地圖數據的下載、轉換、瀏覽、編輯(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相關工具

2. 未來趨勢

深度增強學習:李德仁院士提出“通導遙一體化”智能服務系統,實現空天數據自主決策。

社會化應用:從“遙感對地觀測”轉向“對社會觀測”,如社交媒體數據助力疫情傳播建模。

結語:時空大數據的“中國答案”

時空大數據不僅是技術概念,更是國家治理能力的體現。正如周成虎院士所言:“利用時空大數據,我們能做過去無法想象的事。” 在數字中國與智慧社會的浪潮中,唯有打破壁壘、擁抱跨界,才能讓時空數據真正成為驅動高質量發展的“新引擎”。

+Gitee實現自動化部署)

來獲取調用棧?)

函數)