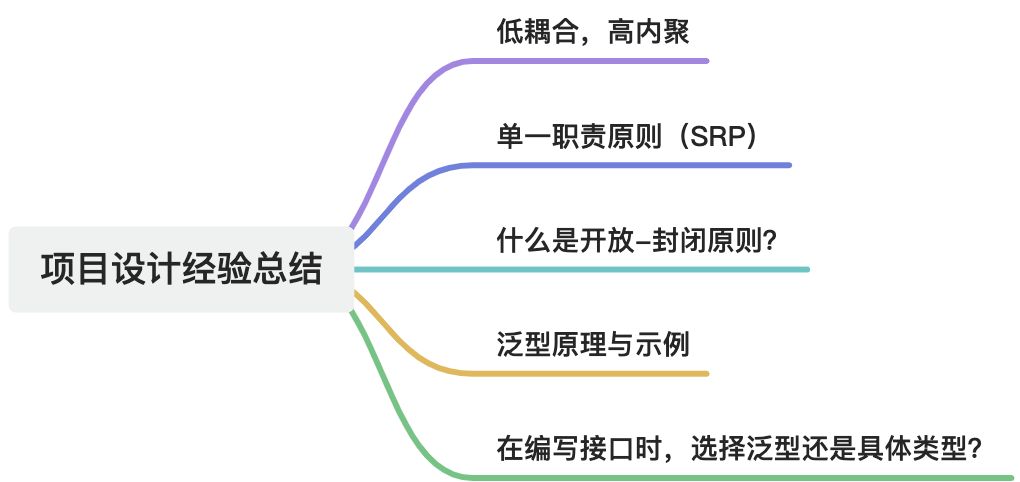

摘要

- 在系統設計的時候,注意域的區分,功能區分、類的區分、方法區分范圍和定義。

- 在系統設計的時候的,需要思考類、方法在什么情況下會涉及到修改,遵循記住:一個類應該只有一個原因被修改! 當不滿足,可能就考慮拆分的問題。

- 學會T泛型使用,因為泛型是通用類型?使用泛型(通用、公共方法,不涉及業務邏輯)、使用具體類型(涉及業務相關使用的具體實現類)。

- 使用對象抽象能力。

1. 什么是低耦合,高內聚

低耦合(Low Coupling)和高內聚(High Cohesion)是軟件設計中的兩個重要原則,它們有助于提高代碼的可維護性、可復用性和擴展性。

1.1. 低耦合(Low Coupling)

耦合指的是模塊或組件之間的依賴程度。低耦合意味著不同模塊之間的依賴性較小,修改一個模塊時不會影響或最小影響其他模塊。

低耦合的特點:

- 接口清晰:模塊之間通過接口進行交互,而不是直接依賴具體實現。

- 減少依賴:一個模塊的變化不會導致多個模塊需要修改。

- 提高可擴展性:可以獨立替換或修改某個模塊,而不會影響整體系統。

如何實現低耦合?

- 使用接口和抽象類,而不是直接依賴具體類。

- 依賴倒置原則(DIP):依賴于抽象(接口),而不是具體實現。

- 單一職責原則(SRP):每個模塊只負責一個明確的功能,減少不必要的依賴。

- 避免全局變量和靜態方法,降低模塊之間的隱藏依賴。

1.2. 高內聚(High Cohesion)

內聚指的是模塊內部各個功能之間的關聯程度。高內聚意味著一個模塊內的功能緊密相關,模塊內部的代碼共同完成一個明確的任務,而不是負責多個不相關的功能。

高內聚的特點:

- 單一職責:一個模塊專注于完成一項任務,而不是承擔多個不同的職責。

- 增強可讀性和可維護性:代碼容易理解和修改。

- 減少代碼重復:相似功能集中在同一個模塊內,而不是散落在不同模塊中。

如何實現高內聚?

- 遵循單一職責原則(SRP),一個模塊只負責一件事。

- 模塊內部方法緊密相關,不包含與主要功能無關的代碼。

- 減少對外暴露的接口,盡量在模塊內部解決問題,避免對外部造成不必要的依賴。

1.3. 低耦合 vs. 高內聚示例

二者相輔相成:

- 高內聚使得模塊內部功能緊密相關,保證模塊內部的一致性。

- 低耦合減少模塊之間的依賴,使得模塊可以獨立修改和維護。

1.3.1. 示例反例(高耦合、低內聚)

public class OrderService {public void processOrder() {// 處理訂單System.out.println("處理訂單");// 發送通知sendEmail();sendSMS();// 記錄日志logOrder();}private void sendEmail() {System.out.println("發送郵件通知");}private void sendSMS() {System.out.println("發送短信通知");}private void logOrder() {System.out.println("記錄訂單日志");}

}

- 訂單處理(核心業務邏輯)和通知(郵件、短信)耦合在一起,修改通知方式需要改

OrderService。 - 訂單邏輯、日志記錄、通知都混在

OrderService里,導致內聚度低。

1.3.2. 優化(低耦合、高內聚)

public class OrderService {@Autowiredprivate final NotificationService notificationService;public void processOrder() {System.out.println("處理訂單");notificationService.sendNotification();}

}public class NotificationService {public void sendNotification() {System.out.println("發送郵件通知");System.out.println("發送短信通知");}

}

- 低耦合:

OrderService依賴NotificationService接口,而不是直接調用通知方法。 - 高內聚:訂單邏輯在

OrderService,通知相關的邏輯在NotificationService,各自只關注自己的職責。

1.4. 低耦合,高內聚總結

| 原則 | 低耦合 | 高內聚 |

| 定義 | 模塊之間的依賴性低 | 模塊內部功能緊密相關 |

| 作用 | 提高系統的靈活性,易于擴展和維護 | 使模塊更易于理解、修改和復用 |

| 實現方式 | 依賴抽象、接口隔離、減少直接依賴 | 遵循單一職責原則,把相關功能放在一起 |

| 典型示例 | 使用接口、依賴注入(DI)、事件驅動 | 業務邏輯和工具類分開,方法職責清晰 |

在實際開發中,低耦合和高內聚是軟件設計的重要目標,合理設計可以提高系統的穩定性和可維護性。

2. 什么是單一職責原則(SRP)

定義:一個類(或者模塊、方法)應該只有一個引起它變化的原因,即只負責一個職責。

這個原則的核心思想是高內聚、低耦合,避免一個類承擔過多的職責,從而提高代碼的可讀性、可維護性和可復用性。

2.1. 如果一個類承擔多個職責,就會導致:

- 代碼難以維護:一個職責的修改可能影響另一個不相關的職責。

- 代碼耦合度高:不同職責之間存在隱式依賴,修改一部分可能導致整個類的修改。

- 測試困難:一個類承擔多個職責,測試時可能需要處理不必要的復雜性。

通過遵循 SRP,我們可以:

? 提高代碼可讀性:一個類的功能清晰,易于理解。

? 降低修改成本:只需修改受影響的部分,而不會影響其他功能。

? 提高復用性:模塊職責清晰,可以在不同場景下復用。

2.2. 如何判斷一個類是否違反 SRP?

- 是否有多個原因導致它需要修改?

- 類中的方法是否處理多個不同的邏輯?

- 類的功能是否可以拆分成多個獨立的部分?

- 是否可以將不同的功能分配給不同的類?

如果一個類滿足以上幾個條件,就可能違反了 SRP,需要拆分。

2.3. 代碼示例

public class OrderService {public void processOrder() {System.out.println("處理訂單");}public void sendEmailNotification() {System.out.println("發送郵件通知");}public void saveOrderToDatabase() {System.out.println("訂單數據存入數據庫");}

}

問題分析:

OrderService既負責訂單處理,又負責通知,還負責數據庫操作,承擔了多個職責。- 如果需要修改通知方式(比如從郵件改成短信),就必須修改

OrderService,影響了訂單處理的核心邏輯。

循 SRP 的優化:拆分為三個獨立的類,每個類只負責一個職責:

// 訂單處理類

public class OrderService {@Autowiredprivate NotificationService notificationService;@Autowiredprivate OrderRepository orderRepository;public void processOrder() {System.out.println("處理訂單");orderRepository.saveOrder();notificationService.sendNotification();}

}// 訂單數據存儲類

public class OrderRepository {public void saveOrder() {System.out.println("訂單數據存入數據庫");}

}// 通知服務類

public class NotificationService {public void sendNotification() {System.out.println("發送郵件通知");}

}優化后的好處:

- 職責分離:

OrderService只負責訂單處理,OrderRepository負責數據庫存儲,NotificationService負責通知。 - 修改影響范圍小:如果要修改通知方式,只需修改

NotificationService,不會影響OrderService。 - 可測試性更強:每個類都可以單獨測試,避免不相關的代碼影響測試。

2.4. 什么時候該拆分?

并不是所有的類都必須拆分,如果拆分過度,會導致代碼結構過于復雜,影響可讀性。

適合拆分的情況:

- 職責明顯不同:比如訂單處理、日志記錄、支付等功能應該分開。

- 不同職責會頻繁變更:如果兩個功能的變更頻率不同,應該拆分。例如,訂單邏輯可能經常變化,但日志邏輯可能一直穩定。

- 職責之間的依賴很弱:如果兩個功能可以獨立開發、測試和維護,應該拆分。

2.5. SRP 在方法層面的應用

不僅僅是類,方法也應該遵循單一職責原則。

? 違反 SRP 的方法:

public void processOrder() {// 處理訂單System.out.println("處理訂單");// 記錄日志System.out.println("記錄訂單日志");// 發送通知System.out.println("發送郵件通知");

}? 遵循 SRP 的方法拆分:

public void processOrder() {handleOrder();logOrder();sendNotification();

}private void handleOrder() {System.out.println("處理訂單");

}private void logOrder() {System.out.println("記錄訂單日志");

}private void sendNotification() {System.out.println("發送郵件通知");

}這樣,每個方法只負責一項具體任務,代碼更清晰、更易維護。

2.6. SRP 與其他設計原則的關系

- 與開閉原則(OCP):SRP 使類職責單一,減少對原有代碼的修改,提高擴展性。

- 與依賴倒置原則(DIP):通過拆分職責,可以讓高層模塊依賴抽象,而不是具體實現。

- 與接口隔離原則(ISP):如果一個接口承擔了多個職責,應該拆分成多個獨立的接口。

2.7. 單一職責原則總結

| 原則 | 單一職責原則(SRP) |

| 定義 | 一個類或方法應該只有一個引起它變化的原因,即只負責一個職責。 |

| 核心思想 | 高內聚、低耦合,避免一個類承擔過多職責,提高代碼的可讀性、可維護性。 |

| 違反的表現 | 一個類或方法承擔多個不同的功能,需要經常修改多個部分。 |

| 如何優化 | 拆分為多個職責單一的類或方法,每個類/方法只負責一件事。 |

| 好處 | 代碼更清晰、可讀性更高、易擴展、易測試、低耦合。 |

記住:一個類應該只有一個原因被修改!

3. 什么是開放-封閉原則?

3.1. 開放-封閉原則定義

定義:軟件實體(類、模塊、函數等)應該 對擴展開放,對修改封閉。

- 對擴展開放(Open for extension):可以通過增加新功能來擴展現有代碼的行為。

- 對修改封閉(Closed for modification):不應該修改已有代碼來實現新需求,避免影響已有功能。

👉 目標:提高代碼的可擴展性和穩定性,避免因修改老代碼導致新 Bug。

3.2. 為什么要遵循 OCP?

? 減少代碼變更:修改老代碼容易引入 Bug,遵循 OCP 可以降低維護成本。

? 提高系統穩定性:不修改現有代碼,避免影響已有功能。

? 增強可擴展性:新需求可以通過新增代碼實現,而不是修改老代碼。

3.3. 示例:如何應用 OCP?

3.3.1. 不遵循 OCP(錯誤示范)

假設我們有一個計算不同形狀面積的方法:

public class AreaCalculator {public double calculateArea(Object shape) {if (shape instanceof Circle) {Circle c = (Circle) shape;return Math.PI * c.getRadius() * c.getRadius();} else if (shape instanceof Rectangle) {Rectangle r = (Rectangle) shape;return r.getWidth() * r.getHeight();}return 0;}

}問題:

- 每次增加新的形狀(如

Triangle),都要修改calculateArea()方法。 - 違反 OCP,因為要修改原來的代碼,風險高,代碼不穩定。

3.3.2. 遵循 OCP(正確示范 - 使用多態)

可以使用 抽象類 + 繼承 讓系統支持擴展,而不修改原有代碼:

// 1. 創建 Shape 抽象類

abstract class Shape {public abstract double calculateArea();

}// 2. 具體形狀實現各自的計算邏輯

class Circle extends Shape {private double radius;public Circle(double radius) { this.radius = radius; }public double getRadius() { return radius; }@Overridepublic double calculateArea() {return Math.PI * radius * radius;}

}class Rectangle extends Shape {private double width, height;public Rectangle(double width, double height) { this.width = width; this.height = height; }@Overridepublic double calculateArea() {return width * height;}

}// 3. 計算面積的方法

public class AreaCalculator {public double calculateArea(Shape shape) {return shape.calculateArea();}

}好處:新增形狀(如 Triangle)時,不需要修改 AreaCalculator 代碼,只需要新增一個 Triangle 類即可:

class Triangle extends Shape {private double base, height;public Triangle(double base, double height) { this.base = base; this.height = height; }@Overridepublic double calculateArea() {return 0.5 * base * height;}

}🔹 這樣我們擴展了新功能,但沒有修改 AreaCalculator,符合 OCP!

3.4. 其他 OCP 實現方式

除了繼承 + 多態,還有:

- 使用接口

interface Payment {void pay(double amount);

}class WeChatPay implements Payment {public void pay(double amount) {System.out.println("使用微信支付:" + amount + " 元");}

}class AliPay implements Payment {public void pay(double amount) {System.out.println("使用支付寶支付:" + amount + " 元");}

}- 擴展新支付方式(如

ApplePay),無需修改老代碼,符合 OCP! - 使用策略模式(Strategy Pattern):適用于有多種行為可擴展的情況(比如不同的折扣策略、支付方式)。

3.5. 什么時候使用 OCP?

- 系統需求變更頻繁(避免頻繁修改老代碼導致 Bug)。

- 需要支持多種類型的行為(如不同形狀、不同支付方式)。

- 核心業務邏輯比較穩定,但可能會增加新功能。

4. 泛型原理與示例

是的,泛型(Generics) 是 Java 中的一種特性,允許我們編寫通用的、類型安全的代碼。泛型的主要目的是在編譯時提供類型檢查,避免強制類型轉換帶來的問題,同時提高代碼的復用性。

4.1. 泛型的基本用法

4.1.1. 泛型類

可以在類定義時指定泛型:

public class Box<T> {private T value;public void setValue(T value) {this.value = value;}public T getValue() {return value;}

}使用時,可以為 T 指定具體類型:

Box<String> stringBox = new Box<>();

stringBox.setValue("Hello");

System.out.println(stringBox.getValue()); // HelloBox<Integer> intBox = new Box<>();

intBox.setValue(123);

System.out.println(intBox.getValue()); // 1234.1.2. 泛型方法

除了泛型類,還可以定義泛型方法:

public class Util {// 這里泛型表示入參是一個泛型,表示可以傳遞類型數組(可以是String、Integer、其他類型)public static <T> void printArray(T[] array) {for (T item : array) {System.out.print(item + " ");}System.out.println();}

}使用泛型方法:

String[] words = {"Hello", "World"};

Integer[] numbers = {1, 2, 3};Util.printArray(words); // Hello World

Util.printArray(numbers); // 1 2 34.1.3. 泛型接口

可以讓接口使用泛型:

//泛型接口

public interface Storage<T> {void add(T item);T get(int index);

}實現接口時指定具體類型:

public class StringStorage implements Storage<String> {private List<String> list = new ArrayList<>();public void add(String item) {list.add(item);}public String get(int index) {return list.get(index);}

}4.1.4. 泛型通配符 ?

當不確定具體類型時,可以使用 ? 作為通配符:

public static void printList(List<?> list) {for (Object item : list) {System.out.println(item);}

}List<?> 表示可以接收任何類型的 List:

List<String> strList = Arrays.asList("A", "B", "C");

List<Integer> intList = Arrays.asList(1, 2, 3);printList(strList);

printList(intList);💡 注意:List<?> 不能添加元素,因為 Java 不能確定它的實際類型,只能讀取。

4.1.5. 限定類型(extends 和 super)

4.1.5.1. 上界通配符 <? extends T>

如果只需要讀取數據,可以使用 ? extends T,表示接受 T 及其子類:

public static void readList(List<? extends Number> list) {for (Number num : list) {System.out.println(num);}

}可傳入 List<Integer>、List<Double>:

List<Integer> intList = Arrays.asList(1, 2, 3);

List<Double> doubleList = Arrays.asList(1.1, 2.2, 3.3);readList(intList);

readList(doubleList);💡 特點:

- 可以讀取數據(

Number或其子類)。 - 不能添加數據(除了

null)。

4.1.5.2. 下界通配符 <? super T>

如果只需要寫入數據,可以使用 ? super T,表示接受 T 及其父類:

java復制編輯

public static void addNumbers(List<? super Integer> list) {list.add(10);list.add(20);

}可傳入 List<Integer>、List<Number>、List<Object>:

java復制編輯

List<Number> numberList = new ArrayList<>();

addNumbers(numberList);

System.out.println(numberList); // [10, 20]💡 特點:

- 可以添加

Integer及其子類數據。 - 讀取時只能當作

Object處理。

4.2. 泛型的限制

- 泛型不能用于基本數據類型:

List<int> list = new ArrayList<>(); // ? 錯誤需要使用包裝類型:

List<Integer> list = new ArrayList<>(); // ? 正確- 不能創建泛型數組:

T[] array = new T[10]; // ? 錯誤需要使用 Object[] 代替:

Object[] array = new Object[10]; // ? 正確- 不能實例化泛型類型:

public class Box<T> {T instance = new T(); // ? 錯誤

}需要使用構造方法傳遞:

public class Box<T> {private T instance;public Box(Class<T> clazz) throws Exception {this.instance = clazz.getDeclaredConstructor().newInstance();}

}4.3. 泛型總結

| 特性 | 泛型的作用 |

| 類型安全 | 通過編譯時檢查,避免 |

| 代碼復用 | 相同邏輯可適用于不同的數據類型 |

| 可讀性提高 | 代碼更清晰,無需強制類型轉換 |

| 性能優化 | 避免不必要的類型檢查,提高運行效率 |

泛型是 Java 通用編程的強大工具,可以在類、方法、接口等場景中使用,提升代碼的安全性、復用性和可維護性。🚀

5. 在編寫接口時,選擇泛型還是具體類型?

在編寫接口時,選擇泛型還是具體類型,主要取決于以下幾個因素:

- 是否需要增強通用性(支持不同的數據類型)

- 是否需要約束返回值或參數類型(限制為某種具體類型)

- 接口的使用場景(是否依賴于特定業務邏輯)

5.1. 什么時候使用泛型?

如果接口需要適用于多種類型,且不依賴于具體實現,就應該使用泛型,這樣可以提高代碼的通用性和復用性。

5.1.1. ? 泛型適用于以下情況:

- 接口支持多種數據類型

- 不關心具體的實現類

- 希望增強代碼的靈活性和復用性

- 返回值或參數的類型由調用者決定

5.1.2. 示例 1:通用存儲接口

public interface Repository<T> {void save(T entity);T findById(int id);

}這樣,Repository<T> 可以用于任何數據類型:

class User {}

class Product {}Repository<User> userRepo = new UserRepository();

Repository<Product> productRepo = new ProductRepository();好處:

UserRepository和ProductRepository可以共用Repository<T>邏輯。save(T entity)保證了存入的對象類型安全。

5.1.3. 示例 2:泛型方法

有時候,方法本身可以使用泛型,而不是整個接口:

public interface Converter {<T> T convert(String input, Class<T> clazz);

}這樣可以支持不同類型的轉換:

Converter converter = new StringConverter();

Integer num = converter.convert("123", Integer.class);

Double d = converter.convert("12.34", Double.class);5.2. 什么時候使用具體的實例類?

如果接口的輸入或輸出只涉及固定的業務邏輯,且不需要支持多種類型,就應該使用具體類型。

5.2.1. ? 具體類型適用于以下情況:

- 接口邏輯只適用于特定數據類型

- 接口方法需要操作具體的字段

- 返回值必須是固定的類型

5.2.2. 示例 1:固定業務邏輯的接口

public interface UserService {void register(User user);User findById(int id);

}這里 UserService 只針對 User,不會用于其他類型,因此不需要泛型。

5.2.3. 示例 2:固定返回值

public interface PaymentService {PaymentResult processPayment(PaymentRequest request);

}這里 processPayment 方法總是返回 PaymentResult,不會返回其他類型,所以不需要泛型。

5.3. 泛型 vs 具體類型對比

| 對比項 | 使用泛型(T) | 使用具體類型 |

| 適用場景 | 需要支持多種類型 | 僅適用于特定類型 |

| 靈活性 | 高,可擴展 | 低,局限于特定類型 |

| 代碼復用 | 代碼可復用 | 代碼可能重復 |

| 安全性 | 編譯時檢查類型 | 僅適用于特定類型 |

| 典型示例 |

, |

, |

5.4. 設計決策總結

? 使用泛型(通用、公共方法,不涉及業務邏輯)

- 如果接口適用于多個類型,且與具體類型無關(如

Repository<T>) - 如果返回值或參數類型可以變化(如

Converter) - 如果方法或接口需要提供通用能力(如

List<T>)

? 使用具體類型(涉及業務相關使用的具體實現類)

- 如果接口邏輯特定于某個實體(如

UserService) - 如果方法返回值不需要變化(如

PaymentService) - 如果接口涉及特定領域業務邏輯(如

OrderProcessor)

)

![[python] 輕量級定時任務調度庫schedule使用指北](http://pic.xiahunao.cn/[python] 輕量級定時任務調度庫schedule使用指北)

)

![[免費]蒼穹微信小程序外賣點餐系統修改版(跑腿點餐系統)(SpringBoot后端+Vue管理端)【論文+源碼+SQL腳本】](http://pic.xiahunao.cn/[免費]蒼穹微信小程序外賣點餐系統修改版(跑腿點餐系統)(SpringBoot后端+Vue管理端)【論文+源碼+SQL腳本】)

)