實驗七 堆指令部件模塊實驗

一、實驗目的

1、掌握指令部件的組成方式。

2、熟悉指令寄存器的打入操作,PC計數器的設置和加1操作,理解跳轉指令的實現過程。

二、實驗要求

按照實驗步驟完成實驗項目,掌握數據打入指令寄存器IR1、PC計數器的重置,PC計數器自動加1和實現跳轉指令的方法。

三、實驗說明

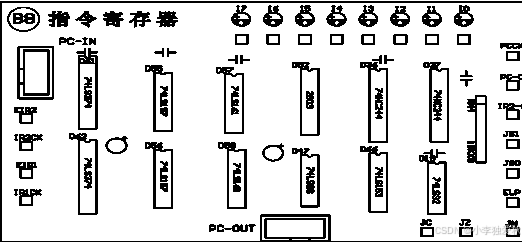

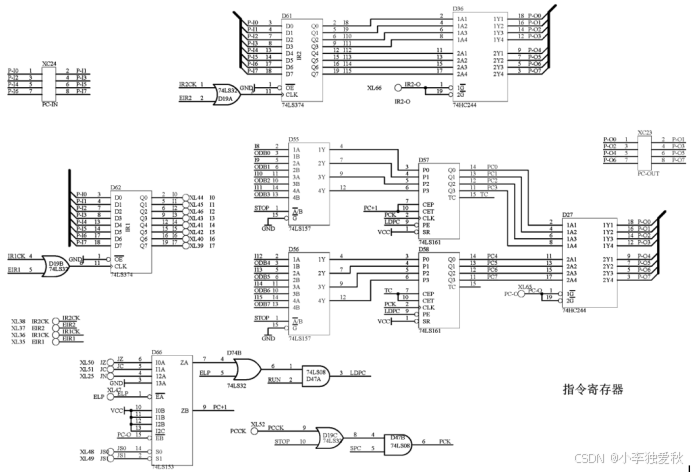

3.1 ?指令部件模塊實驗的構成:(如圖3-2)

1、1片74LS374作為指令模塊的指令寄存器IR1,另1片74LS374作為地址鎖存器IR2。8芯插座PC-IN作為數據輸入端,可通過短8芯扁平電纜把數據輸入端連接到數據總線上。

2、2片74LS161作為PC計數器。

3、2片74LS245(同時只有1片輸出)作為當前地址的輸出。8芯插座PC-OUT作為地址輸出端,可通過短8芯扁平電纜把地址輸出端連接到地址總線上。

4、1片74LS153來實現多種條件跳轉指令(JZ,JC,JMP等跳轉指令)。

3.2 ?指令部件模塊原理:(如圖3-2)

1、指令寄存器IR1(74LS374)的 EIR1為低電平并且IR1CK有上升沿時,把來自數據總線的數據打入IR1,IR1的輸出就作為本系統內的8位指令I0~I7。在本系統內由這8位指令可最多譯碼256條不同的指令,通過編碼可對應出這些指令在微程序存儲器中入口地址,并且輸出相應的微指令。

2、2片74LS161組成了PC計數器,它由信號ELP、信號PC-O、脈沖PCCK來控制PC計數器+1和PC計數器置數操作。在停機狀態下,由控制臺置起始地址,給出打入脈沖并置入74LS161。當ELP=0,PCCK有上升沿時可重新置PC值。當PCO=0、ELP=1, PCCK是上升沿時把當前PC計數器加1,并且把PC計數器的值作為地址輸出到地址總線上。

3、置EIR2為低電平,并且IR2CK有上升沿時,數據總線的數據打入IR2鎖存器后,置IR2-O=0,PC-O=1時,把IR2的值作為地址輸出到地址總線上。 ?

4、74LS153是4選1的芯片,可通過JS0、JS1來選擇用JC還是JZ來實現條件跳轉的指令。

| JS1 | JS0 | 功 ?能 |

| 0 | 0 | 選擇JZ ?當通用寄存器為0時跳轉 |

| 0 | 1 | 選擇JC ?當進位寄存器為0時跳轉 |

| 1 | 0 | 選擇JN ?提供給用戶自定義,JN=0跳轉 |

| 1 | 1 | 重新設置當前PC指針,實現JMP指令 |

3.3??控制信號說明

| 信號名稱 | 作 ??用 | 有效電平 |

| IR1CK | IR1的工作脈沖 | 上升沿有效 |

| IR2CK | IR2的工作脈沖 | 上升沿有效 |

| PCCK | PC計數器工作脈沖 | 上升沿有效 |

| EIR1 | 選通指令寄存器IR1 | 低電平有效 |

| EIR2 | 選通指令寄存器IR2 | 低電平有效 |

| IR2-O | IR2輸出允許 | 低電平有效 |

| PC-O | PC計數器內容輸出允許 | 低電平有效 |

| ELP | 74LS161控制信號 | 高電平可重置PC值;低電平時PC值自動加1 |

| JS0-JS1 | 選擇開關 | 見上表 |

| JZ | 條件跳轉 | 為零跳轉 |

四、實驗步驟

●?在啟停單元中按“運行”按鈕,使實驗平臺處于運行狀態。

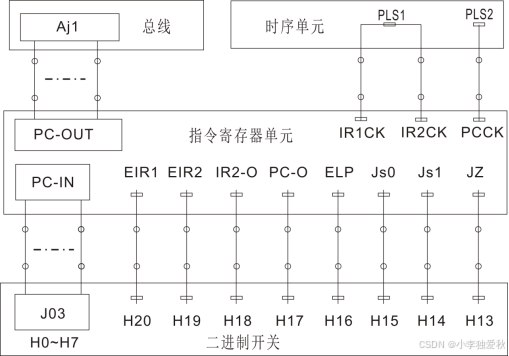

●?把EIR1,EIR2,PC-O,IR2-O,ELP,JS0,JS1接入二進制撥位開關中。把IR1CK和IR2CK接入脈沖單元PLS1,PCCK接入PLS2中。用長8位扁平電纜把PC-IN與右板上的二進制開關單元中J03相連(對應二進制開關H0~H7),PC-OUT用短8位扁平電纜連接地址總線AJ1,其他控制信號請按下表接線。

| 信號定義 | 接入開關位號 |

| IR1CK | PLS1?孔 |

| IR2CK | PLS1?孔 |

| PCCK | PLS2?孔 |

| EIR1 | H20 ?孔 |

| EIR2 | H19 ?孔 |

| IR2-0 | H18??孔 |

| PC-O | H17 ?孔 |

| ELP | H16 ?孔 |

| JS0 | H15 ?孔 |

| JS1 | H14 ?孔 |

| JZ | H13 ?孔 |

接線圖示:

實驗一:PC計數器置數

●?二進制開關H0~H7作為數據輸入,置05H(對應開關如下表)。

| H7 | H6 | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | H0 | 數據總線值 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 8位數據 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05H |

●?置控制信號如下:

| H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 |

| EIR1 | EIR2 | IR2-O | PC-O | ELP | JS0 | JS1 |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

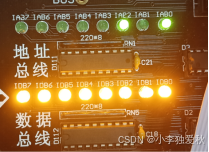

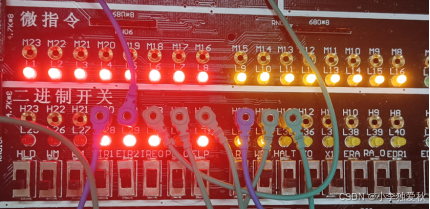

實驗結果圖片如下:

●?按啟停單元中的運行按鍵,使實驗平臺處于運行狀態。

●?按脈沖單元中的PLS1脈沖按鍵,在IR2CK上產生一個上升沿,把當前數據總線數據打入IR2鎖存器,按脈沖單元中的PLS2脈沖按鍵,在PCCK上產生一個上升沿,將IR2鎖存器中的地址打入PC計數器(2片74LS161)中,這樣的操作過程可實現無條件跳轉指令。若要觀測輸出結果,再置信號PC-O=0,此時PC計數器把其內容作為地址輸出到地址總線上,地址總線上的指示燈IAB0~IAB7應顯示05H。

實驗結果圖片如下:

實驗二:PC計數器加1

●?完成實驗1后,重置各控制信號如下:

| H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 |

| EIR1 | EIR2 | IR2-O | PC-O | ELP | JS0 | JS1 |

| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

實驗結果圖片如下:

●?按脈沖單元中的PLS2脈沖按鍵,在PCCK上產生一個上升沿,因PC-O=0,PC計數器將加1,PC計數器為06H,并且輸出至地址總線。此時地址總線上的指示燈IAB0~IAB7應顯示06H。

實驗三:置當前指令寄存器

●?二進制開關H0~H7作為數據輸入,置5FH(對應開關如下表)。

| H7 | H6 | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | H0 | 數據總線值 |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 8位數據 |

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5FH |

●?置控制信號如下:

| H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 |

| EIR1 | EIR2 | IR2-O | PC-O | ELP | JS0 | JS1 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

實驗結果圖片如下:

五、實驗總結

●?實驗原理

本實驗主要圍繞指令部件模塊及其在計算機體系結構中的作用進行,具體講述了如何利用硬件實現指令的打入、程序計數器(PC)的設置與加1,以及跳轉指令的實現。實驗所涉及的關鍵概念包括指令寄存器、程序計數器以及條件跳轉的控制信號。以下是詳細的實驗原理分析:

●?指令寄存器(IR1):

指令寄存器(IR1)用于存儲當前正在執行的指令。通過74LS374芯片實現,當控制信號EIR1為低電平時,正當IR1CK(時鐘脈沖)有上升沿信號到來時,數據總線上的數據就會被打入IR1,從而使系統能夠讀取并執行該指令。在本實驗中,IR1能夠存儲8位二進制指令,最多可編碼出256條不同的指令。

●?程序計數器(PC):

程序計數器(PC)是一個存放下一條將要被執行的指令的地址的寄存器。通過74LS161芯片實現。PC的控制包括兩種基本操作:重置和自增。設定控制信號ELP為低電平時,PC的值自增1;如果設定為高電平時,PC也可以被置為一個新的下一個指令地址。PC的輸出通過控制信號PC-O可以輸出到地址總線。

●?跳轉指令:

跳轉類型指令如JZ、JC和JMP是程序控制流的重要組成部分。使用74LS153芯片作為選擇開關,在這里根據指定條件生成控制信號,允許程序跳轉到新的指令位置。例如,當某寄存器的值為零時執行JZ指令,或者當進位標志為零時執行JC指令。這種條件跳轉通過選通控制信號來決定程序流轉向。

●?實驗結果分析

在實驗中,按照設計步驟成功實現了以下幾個重要操作:

●?PC計數器置數:

在進行PC計數器置數時,成功將05H輸入地址鎖存器(IR2),并將內容打入PC計數器。當執行后,地址總線的指示燈成功顯示為05H,驗證輸入的準確性。

●?PC計數器加1:

通過控制信號設置,在PC計數器之前的狀態下,通過時鐘脈沖成功將PC值加1,最終在地址總線指示燈處觀察到輸出結果為06H。這表明程序計數器的自增操作正確實現。

●?當前指令寄存器的設置:

將數據5FH通過二進制開關輸入后,持續設置新的控制信號,以成功打入指令寄存器IR1。在按下時鐘脈沖后,IR1的指示燈顯示了5FH,表明指令讀取過程正常。

這些實驗結果確立了指令部件在處理和執行微指令中的關鍵作用,為基礎的計算機組成原理提供了驗證。

●?個人感悟

????????通過這次實驗,我對計算機指令處理的基本原理和硬件實現有了更深入的理解。實驗中的每一步都強化了我對計算機體系結構及其構件之間相互關系的認識,特別是在指令寄存器和程序計數器的功能與操作上。

????????此外,我對硬件之間的時序控制與信號傳遞有了更加直觀的理解。在實際構建和調試過程中,動態的觀察信號變化及其對系統狀態的影響,讓我感受到了硬件設計中的細致與嚴謹。通過實驗,我意識到理論知識與實際操作之間的密切聯系,這讓我在進行未來更復雜的項目時更加自信。

????????接下來的學習中,我希望能夠深入探討更復雜的指令系統設計及其在現代計算機中的實用性的更多應用,為進一步的研究和開發奠定基礎。

——閱讀版——仔細閱讀題)

-上下文壓縮與過濾)

4*3蝴蝶拼圖(圓形、三角、正方、半圓的凹凸小塊+參考圖灰色))

優化器nestloop參數化路徑評估不準問題分析)