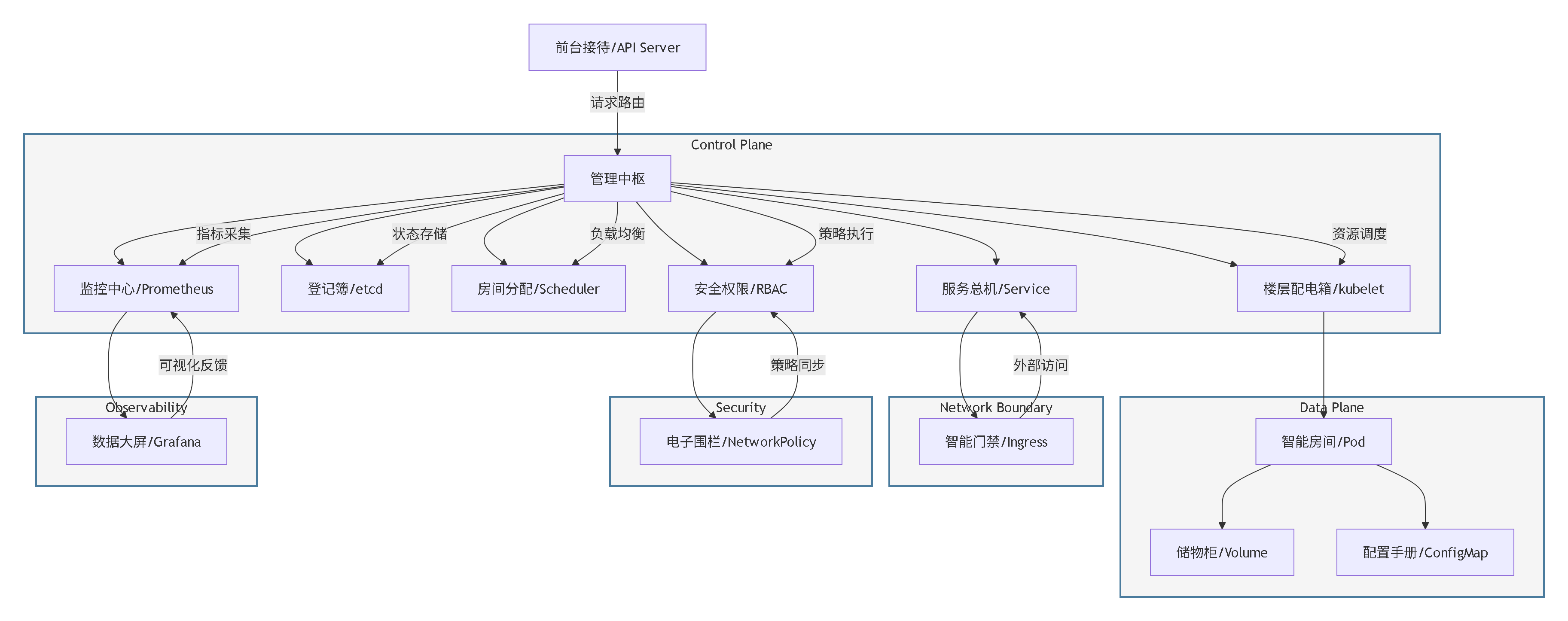

導讀:從樓宇建設到租客入住的全流程

想象我們正在建設一棟巨型智能住宿樓,從基礎設施搭建到租客入住管理,每個環節都對應Kubernetes的組件和概念。本文將按運行原理的先后順序,系統解析Kubernetes的23個核心組件與基本概念。

把 Kubernetes 想象成一棟現代化的住宿樓:樓層是節點(Node),房間是 Pod,住戶是容器(Container),前臺是 API Server,檔案室是 etcd,分配員是 Scheduler,樓管中心是 Controller Manager,樓層管理員是 kubelet,樓層交換機是 kube-proxy。Kubernetes 的核心目標,是讓系統的實際狀態不斷收斂到我們聲明的期望狀態。

一、基礎架構:樓宇的物理與網絡底座

1.Cluster(集群) - 整棟大樓

- 定義:由多個Node(宿主機)組成的統一管理單元。

- 類比:整棟住宿樓,包含所有樓層、房間和公共設施。

- 核心能力:

- 統一門禁系統(RBAC權限控制)

- 跨樓層自動災備(節點冗余)

- 智能電梯調度(負載均衡)

2.Node(宿主機) - 樓層單元

- 定義:承載Pod運行的物理或虛擬機器。

- 類比:每層樓配備獨立水電系統(計算、存儲、網絡資源)。

- 核心組件:

- kubelet:樓層配電箱,接收中央指令管理本層房間。

- kube-proxy:樓層網絡交換機,處理租客與房間的網絡通信。

- 容器運行時:房間的應急通道(如Docker、containerd)。

3、運行主線(先后順序)

- 建樓:準備 Cluster 與 Node,節點具備 kubelet、kube-proxy、容器運行時。

- 管樓:啟動控制面(etcd → API Server → Controller Manager → Scheduler)。

- 分房:用戶提交期望(如 Deployment),API Server 入檔;Scheduler 選樓層;kubelet 在目標節點創建 Pod。

- 入住:容器在 Pod 內運行,掛載配置與數據卷,探針維持健康。

- 服務入口:為 Pod 配門牌(Service),必要時開通外部前臺(Ingress)。

- 擴縮容與自愈:HPA 自動增減房間,控制器持續糾偏;發布與回滾通過 Deployment 實現。

二、控制平面:樓宇的管理中樞

3.API Server(前臺接待)

3.API Server(前臺接待)

- 定義:集群的唯一控制入口,接收所有管理請求。

- 類比:所有管理操作(入住、退房、維修)的統一前臺。

- 運作機制:

- 驗證訪客身份(Authentication)

- 登記簿實時更新(與etcd交互)

- 接收并分發指令(如創建房間、調整服務)

4.etcd(入住登記簿)

- 定義:分布式鍵值存儲系統,保存集群所有關鍵數據。

- 類比:記錄每間房的租客信息、房間狀態、水電用量的電子登記簿。

- 技術特征:

- 分布式賬本(Raft協議)

- 實時更新(Watch機制)

- 歷史記錄可追溯(版本化存儲)

5.Scheduler(房間分配管家)

- 定義:負責將Pod分配到合適的Node上運行。

- 類比:根據租客需求(資源、親和性)智能選擇樓層。

- 調度策略:

- 資源最優匹配(Bin packing)

- 特殊需求識別(節點親和性、污點)

- 動態調整(資源不足時重新分配)

6.Controller Manager(運維巡檢組)

- 定義:內置多種控制器,維持期望與實際一致,協調各Controller實現集群狀態與期望狀態一致。

- 類比:巡檢與工單派發中心,24小時巡檢團隊,確保樓宇正常運行。

- 核心Controller:

- Node Controller:監控樓層狀態(節點健康檢查)

- ReplicaSet Controller:確保房間數量達標(Pod副本數)

- DaemonSet Controller:確保每個節點都運行一個副本,每層樓標配服務(如消防設備)

- Deployment Controller:管理房間升級(滾動更新)

三、工作負載:租客與房間的映射

7.Pod(標準客房)

- 定義:最小部署單元,包含一個或多個容器。

- 類比:每間房可容納多個租客(容器),共享衛浴(網絡、IPC)。

- 關鍵特性:

- 共享存儲(Volume掛載)

- 共享網絡(同一IP)

- 生命周期綁定(容器同生共死)

8.Deployment(客房升級服務)

- 定義:管理Pod副本和滾動更新。

- 類比:升級房間時,逐步替換舊房(滾動更新)。

- 運作流程:

1.創建新的Pod副本(新房)

2.逐步替換舊Pod(舊房)

3.支持版本回溯(Rollback)

9.ReplicaSet(房間維護計劃)

- 定義:確保Pod副本數達標。

- 類比:維護團隊確保每層樓的房間數量符合需求。

- 與Deployment關系:Deployment通過ReplicaSet實現副本管理。

四、服務發現與網絡:樓宇的通信系統

10.Service(總機轉接臺)

- 定義:穩定訪問Pod的入口,抽象網絡定義。

- 類比:總機提供統一電話(ClusterIP),轉接租客到具體房間。

- 類型:

- ClusterIP:內部總機號(僅樓內訪問)

- NodePort:樓層外部專號(跨樓訪問)

- LoadBalancer:公網總機(云服務商提供)

11.Ingress(智能門禁系統)

- 定義:管理外部HTTP/HTTPS訪問的路由規則。

- 類比:門禁系統根據訪客目的(URL路徑)分配到不同樓層或房間。

- 核心功能:

- 路由規則(Host-based或Path-based)

- TLS加密(訪客身份驗證)

- 限流與熔斷(防止樓宇過載)

12.kube-proxy(樓層交換機)

- 定義:節點上的網絡代理組件。

- 類比:每層樓的網絡交換機,負責房間間的通信。

- 實現方式:

- iptables(傳統方式)

- IPVS(高性能方式)

- 確保租客訪問到正確的房間(Pod)

五、存儲與配置:樓宇的資源管理

13.Volume(智能儲物柜)

- 定義:Pod的持久化存儲抽象。

- 類比:房間配套的儲物柜,支持租客存取物品。

- 類型:

- emptyDir:臨時儲物格(Pod運行時有效)

- PersistentVolume:公共儲物區(跨Pod共享)

- 云存儲:保險箱(如AWS EBS、GCP PD)

14.ConfigMap(客房指南手冊)

- 定義:存儲非敏感配置信息。

- 類比:提供房間使用指南(如Wi-Fi密碼、服務時間)。

- 使用方式:

- 環境變量注入(手冊內容直接告知)

- 配置文件掛載(手冊實體放置在房間)

15.Secret(加密保險箱)

- 定義:存儲敏感信息(如密碼、證書)。

- 類比:樓層加密保險箱,需權限訪問。

- 安全措施:

- Base64編碼(基礎加密)

- 與ConfigMap類似但專用于敏感數據

六、命名空間與安全:樓宇的分區與權限

16.Namespace(樓層分區)

- 定義:邏輯隔離的集群子單元。

- 類比:整棟樓按樓層劃分(如A樓、B樓),租客僅在本樓層活動。

- 用途:

- 多團隊隔離(開發、測試、生產)

- 資源配額管理(樓層水電限額)

17.RBAC(權限門禁卡)

- 定義:基于角色的訪問控制。

- 類比:不同權限的門禁卡(前臺、巡檢員、租客)。

- 核心概念:

- ClusterRole:整棟樓的管理權限(如全局管理員)

- Role:特定樓層的權限(如樓層維護員)

- RoleBinding:分配門禁卡給租客(權限綁定)

七、高級調度與擴展:樓宇的動態管理

18.Horizontal Pod Autoscaler (HPA)(自動擴容管家)

- 定義:根據負載自動調整Pod副本數。

- 類比:根據入住人數自動增減房間(如節假日擴容)。

- 觸發條件:

- CPU/Memory利用率(房間擁擠度)

- 自定義指標(如服務延遲)

19.Node Affinity & Taint(樓層選擇策略)

- 定義:Pod與Node的親和性及反親和性規則。

- 類比:

- Node Affinity:租客偏好某樓層(如帶陽臺)

- Taint:樓層限制(如禁煙樓層拒絕吸煙租客)

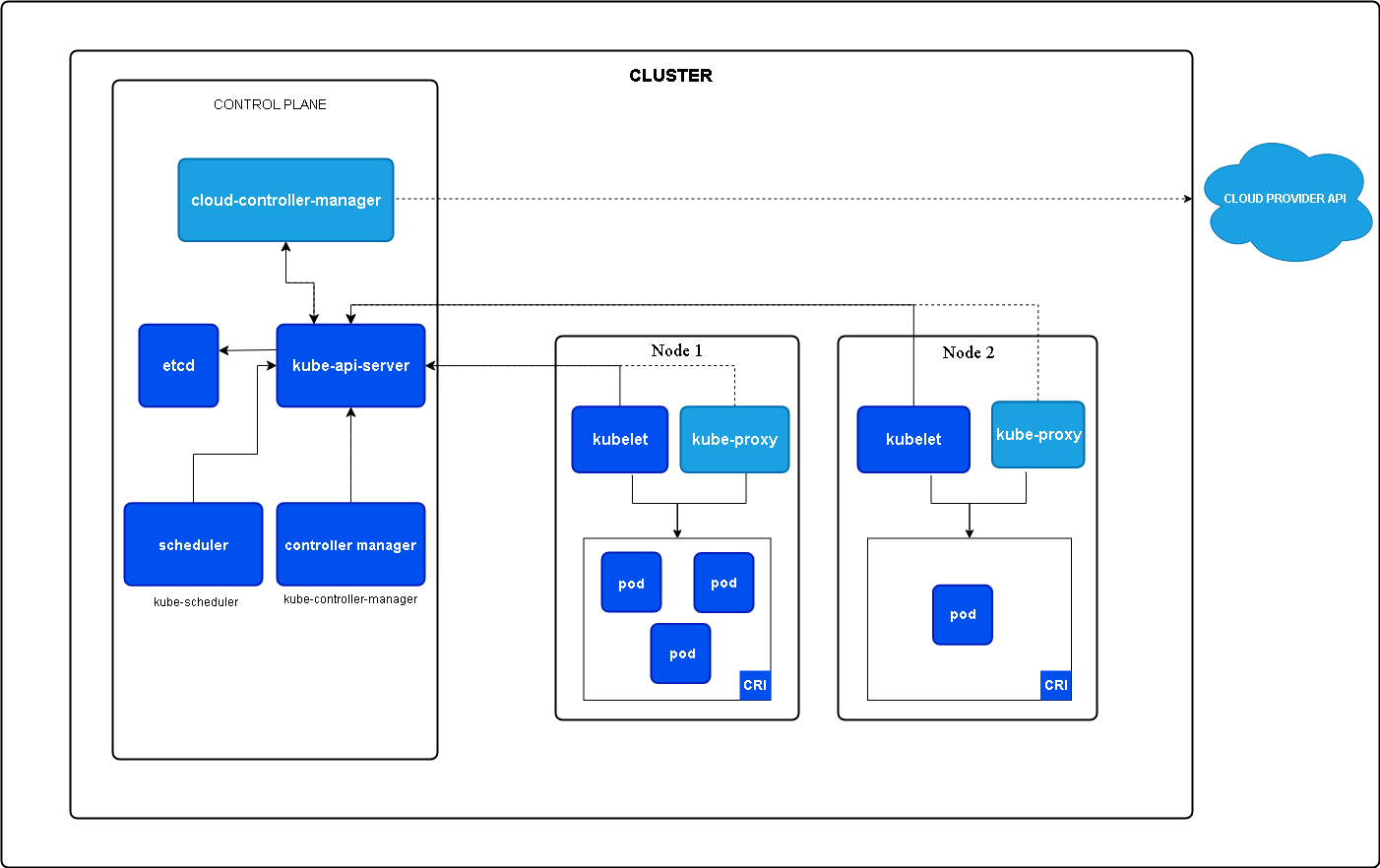

八、典型架構圖解

九、總結:樓宇建設到云原生的映射

通過住宿樓模型,我們按運行原理的先后順序梳理了Kubernetes的:

- 基礎架構:Cluster、Node

- 控制平面:API Server、etcd、Scheduler、Controller Manager

- 工作負載:Pod、Deployment、ReplicaSet

- 服務發現:Service、Ingress、kube-proxy

- 存儲與配置:Volume、ConfigMap、Secret

- 安全與隔離:Namespace、RBAC、NetworkPolicy

- 動態擴展:HPA、Node Affinity

這種類比學習法幫助開發者從樓宇建設到運維管理,完整理解Kubernetes的協同機制。建議在實際使用中持續完善這個心智模型。歡迎在評論區分享你的云原生"建筑"心得!

補充說明

- Namespaces:相當于樓層分區,確保不同團隊或項目在同一大樓中互不干擾。

- HPA:當某樓層入住率高時,自動增加房間(Pod副本)。

- NetworkPolicy:設置樓層或房間的網絡訪問規則(如禁止跨樓層通信)。

- DaemonSet:確保每層樓都有一個特定服務(如監控探頭)。

- StatefulSet:管理有狀態的房間(如數據庫房間,需固定IP和存儲)。

- Job:臨時任務(如打掃衛生),完成后關閉房間。

通過這種邏輯順序的梳理,可以清晰看到Kubernetes從基礎設施到應用管理的全鏈路設計。

![[deepseek]LNK2001錯誤即單獨編譯匯編并鏈接](http://pic.xiahunao.cn/[deepseek]LNK2001錯誤即單獨編譯匯編并鏈接)

)

)

)

)

![[論文閱讀] 人工智能 + 軟件工程 | 告別冗余HTML與高算力消耗:EfficientUICoder如何破解UI2Code的token難題](http://pic.xiahunao.cn/[論文閱讀] 人工智能 + 軟件工程 | 告別冗余HTML與高算力消耗:EfficientUICoder如何破解UI2Code的token難題)