目錄

1 引言

2 生成對抗網絡的基本原理

2.1 生成器與判別器

2.2 對抗訓練過程

2.3 與傳統生成模型的比較

3 GAN的衍生模型

3.1 架構創新與深度卷積GAN

3.2 損失函數優化與Wasserstein GAN

3.3 條件生成與可控合成

3.4 跨域轉換與CycleGAN

3.5 高分辨率生成與規模化演進

4 訓練挑戰與解決方案

4.1 模式崩潰

4.2 訓練不穩定性

4.3 評估難題

5 總結 ?

1 引言

在傳統的數據生成任務中,尤其以圖像生成為代表,主要存在兩種生成策略。第一種策略是直接估計概率密度函數,即通過建模聯合概率分布來刻畫數據之間的共生關系,其輸出可以是概率密度函數本身或其參數。這類方法通常對應于生成式模型,其核心在于對數據整體分布進行顯式建模。另一種策略則繞過對概率密度的直接估計,轉而學習從隱變量到數據樣本的生成過程,無需構造顯式的概率函數。這種方法雖然不依賴于明確的概率形式,但往往能更靈活、高效地生成高質量樣本,尤其適用于復雜高維數據(如圖像)的合成任務,從而避免了傳統概率密度估計中可能遇到的設計和計算困難。

然而,直接估計概率密度函數存在一些固有局限性。許多傳統方法依賴于馬爾可夫鏈采樣技術,計算過程較為復雜,且在高維數據空間中難以有效縮放。此外,當真實數據分布復雜時,預設的分布假設可能無法充分捕捉其特性,導致生成樣本的質量和多樣性受限。

生成對抗網絡(Generative Adversarial Networks, GANs)的提出為生成模型提供了一種全新的范式。GANs不再顯式地估計概率密度函數,而是通過一種對抗訓練過程,讓兩個神經網絡(生成器和判別器)在博弈中共同進化。生成器的目標是生成足以“以假亂真”的數據,而判別器則試圖區分真實數據和生成數據。這種對抗機制使得生成器能夠逐漸學習到真實數據的分布,而無需復雜的概率密度計算。

與傳統方法相比,GANs避免了顯式的概率密度估計,充分利用了神經網絡的強大擬合能力,省去了馬爾可夫鏈采樣和預設分布假設的步驟。這使得GANs特別適合于生成高維、復雜的數據,如圖像、音頻和文本。自2014年Ian Goodfellow等人提出以來,GANs迅速成為人工智能領域的研究熱點,并在多個領域展現出強大的生成能力,同時也面臨著訓練不穩定、模式崩潰等挑戰。

2 生成對抗網絡的基本原理

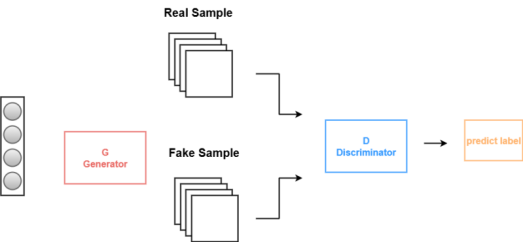

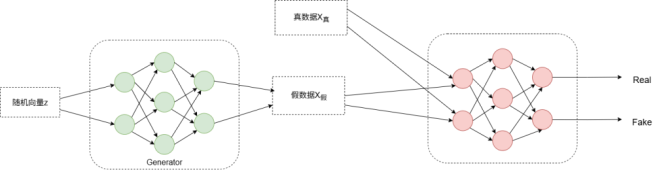

GANs的核心思想源于博弈論中的二人零和博弈,其訓練目標可以表述為一個極小極大化問題,它的網絡架構和內部結構如圖2.1和圖2.2所示。

圖2.1 GAN網絡架構圖

圖2.2 GAN內部結構圖

2.1 生成器與判別器

GAN由生成器(Generator)和判別器(Discriminator)兩個主要部分組成:

生成器的功能是將一個隨機噪聲向量(通常從先驗分布如高斯分布中采樣)映射到數據空間,生成盡可能接近真實數據分布的樣本。生成器的目標是“欺騙”判別器,使其無法區分生成樣本與真實樣本。

判別器的功能是作為一個二分類器,接收一個數據樣本(可能來自真實數據集,也可能來自生成器),并輸出該樣本為真實數據的概率。判別器的目標是準確區分生成樣本和真實樣本。

2.2 對抗訓練過程

GAN的訓練是一個交替優化的過程,旨在求解一個極小極大化(minimax)問題。其價值函數(value function)通常表示為:

其中:

G表示生成器,D表示判別器;

z是輸入生成器的隨機噪聲向量,通常(例如高斯分布);

x是來自真實數據分布的樣本;

D(x)?是判別器判斷真實樣本x為真的概率;

G(z)是生成器根據噪聲生成的假樣本;

D(G(z))?是判別器判斷生成樣本G(z)為真的概率。

在上述的公式里面,價值函數可以看做是一種損失。

越大,表明判別器能更準確地識別真實樣本,符合 D“最大化價值函數”的優化目標;而D(G(z))?越大,則說明判別器將生成樣本誤判為真實樣本的概率越高,也就是生成器“騙”判別器的效果越好。假設D(x)?=1,則logD(x)?=0,D(G(z))?=0,此時價值函數的值為0,而若D(x)的值更小,整個函數值為負數,故價值函數的取值為(-∞,0]。我們的優化目標和生成器的目標一致,也就是使得價值函數的值最小化,從而讓生成樣本更逼真。判別器的目標是使價值函數最大化,即盡可能地接近0,從而更好區分真實和生成樣本。

訓練過程通常包括兩個交替步驟,首先是固定生成器G,更新判別器D,最大化V(D,G),使判別器更好地區分真實數據和生成數據。其次是固定判別器D,更新生成器G:最小化V(D,G),使得生成器生成的數據更能欺騙判別器。理想情況下,當 (D,G)的任何一方都無法通過單方面改變策略來進一步降低自己的損失(或提升自己的收益)。也即:對D而言,給定當前的 G,D已經是最優的;對G而言,給定當前的D,G已經是最優的,這種情況就是訓練達到了納什均衡點。此時,生成器能夠生成與真實數據分布幾乎無法區分的樣本,而判別器對于任何輸入都會給出概率0.5(即完全隨機猜測)。

2.3 與傳統生成模型的比較

與傳統生成模型(如變分自編碼器VAE、自回歸模型PixelRNN/CNN、以及深度信念網絡DBN等)相比,生成對抗網絡(GAN)在核心思想、生成能力和訓練方式上有著根本性的區別。

傳統生成模型通常致力于對真實數據的概率分布進行顯式建模,并通過最大化似然函數(Maximum Likelihood Estimation)來學習模型參數。這類方法的優勢在于其理論框架堅實,訓練過程相對穩定。然而,其局限性也較為明顯:首先,為了計算似然值,往往需要引入近似處理(如VAE)或對網絡結構施加嚴格限制(如自回歸模型),這可能會犧牲生成的樣本質量或靈活性;其次,基于似然估計的模型更傾向于生成“安全”的樣本,即那些在數據分布中概率較高的常見樣本,這可能導致其生成結果過于保守而缺乏多樣性。

相比之下,GAN摒棄了顯式的密度估計,轉而采用一種對抗性博弈的間接方式。它通過判別器與生成器的競爭,隱式地學習真實數據的分布。這種“生成-判別”的博弈機制帶來了其獨特的優勢:

首先,GAN的訓練目標直接面向生成“以假亂真”的樣本,而非優化似然函數。這使得GAN生成的樣本在視覺上往往更加清晰、銳利,細節更加豐富,尤其在圖像生成領域表現尤為突出;其次,與一些需要借助馬爾可夫鏈進行采樣的傳統模型不同,GAN的生成過程僅需一次前向傳播,采樣速度極快,效率更高;最后,GAN能夠繞過復雜概率密度函數的直接計算,從而更靈活地捕捉和建模高度復雜、多模態的真實數據分布。

當然,GAN的這種范式也帶來了新的挑戰,其中最著名的便是訓練不穩定性以及評估困難。盡管如此,其在生成質量上的突破性進展,使其成為深度學習生成模型領域一個里程碑式的框架,并推動了后續眾多改進模型的發展。

3 GAN的衍生模型

自原始GAN提出以來,研究人員針對其訓練不穩定、模式崩潰(Mode Collapse)和評估困難等核心問題,提出了大量改進架構。這些衍生模型從損失函數設計、網絡結構、訓練策略和應用范圍等多個方面對原始GAN進行了擴展和優化,極大地推動了生成模型領域的發展。

3.1 架構創新與深度卷積GAN

在架構演進方面,Deep Convolutional GAN(DCGAN)首次將卷積神經網絡系統性地引入生成器和判別器設計。該模型使用轉置卷積進行上采樣,采用批量歸一化層穩定訓練,并引入LeakyReLU激活函數,顯著提升了生成圖像的質量和訓練穩定性。DCGAN的成功驗證了卷積架構在生成模型中的有效性,為后續研究提供了重要基礎。其生成器學習到的隱空間特征甚至展現出有意義的線性插值特性,表明模型學習到了數據中豐富的語義表征。

3.2 損失函數優化與Wasserstein GAN

Wasserstein GAN(WGAN)從理論層面解決了原始GAN訓練不穩定的根本問題。通過用Wasserstein距離替代JS散度來衡量分布差異,WGAN有效緩解了梯度消失問題。其創新性地引入權重裁剪來滿足Lipschitz連續性約束,雖然簡單但效果顯著。后續提出的WGAN-GP進一步改進,采用梯度懲罰替代權重裁剪,使訓練更加穩定。這些改進不僅提供了更可靠的訓練信號,還使得判別器的損失值與生成質量高度相關,為解決模型評估難題提供了新思路。

3.3 條件生成與可控合成

條件生成對抗網絡(CGAN)通過將類別標簽或其他條件信息輸入生成器和判別器,實現了生成過程的可控性。這一創新使得GAN能夠生成特定類別的樣本,為視覺內容創作提供了精準控制手段。基于此框架,后續研究開發了包括文本生成圖像、語義分割圖轉照片等多種條件生成模型,極大拓展了GAN的應用場景。AC-GAN進一步擴展了這一思路,通過輔助分類器增強條件生成的效果,提高了生成樣本與條件信號的一致性。

3.4 跨域轉換與CycleGAN

CycleGAN創新性地提出循環一致性損失,解決了無配對數據下的域間轉換問題。該模型通過兩個生成器和兩個判別器的循環結構,實現了圖像風格的相互轉換,如將馬變為斑馬、照片變為油畫等。其核心思想是保證圖像經過兩次域轉換后能夠重建回原始內容,從而保持轉換過程中的語義一致性。這一突破性工作開辟了無監督圖像翻譯的新研究方向,為計算機視覺領域的許多實際應用提供了可行方案。

3.5 高分辨率生成與規模化演進

隨著技術發展,GAN開始向高分辨率、大規模生成方向演進。StyleGAN系列通過重新設計生成器架構,將隱空間編碼為風格代碼,通過自適應實例歸一化精確控制不同層級的視覺特征,實現了前所未有的生成質量。ProGAN采用漸進式訓練策略,從低分辨率開始逐步增加網絡深度,穩定了高分辨率圖像的生成過程。BigGAN則證明大規模訓練的有效性,通過在ImageNet等復雜數據集上實現高質量生成,展示了規模化訓練對提升生成多樣性和質量的關鍵作用。

這些衍生模型共同推動了GAN技術的前沿發展,使其從最初的理論構想成長為能夠產生高度逼真內容的實用化系統。盡管后續出現了擴散模型等新范式,但GAN因其高效的單步生成機制和對抗訓練的靈活性,仍在實時生成和控制精度要求高的任務中保持獨特優勢。未來研究將繼續探索訓練理論的深化、多模態生成的擴展以及對生成內容的精細控制,進一步釋放生成式模型的潛力。

4 訓練挑戰與解決方案

盡管生成對抗網絡展現出強大的生成能力,但其訓練過程存在若干固有挑戰,這些問題直接影響模型的收斂性和生成質量。本節將系統分析這些挑戰,并介紹相應的解決方案。

4.1 模式崩潰

模式崩潰(Mode Collapse)是指生成器傾向于生成單一或少數幾種類型的樣本,而無法覆蓋真實數據分布的全部多樣性。這種現象源于生成器發現某些樣本能夠有效“欺騙”判別器后,會不斷重復生成這些樣本,導致生成樣本缺乏多樣性。生成器損失驟降則可能暗示其找到了判別器的某個薄弱點并加以利用,有時這可能是模式崩潰的征兆。

4.2 訓練不穩定性

GAN訓練的不穩定性表現為損失值劇烈波動、梯度爆炸或消失等現象。GAN的損失函數是一個極小極大化問題(minimax game),其目標是讓生成器最小化而判別器最大化價值函數V(D,G)。這種對抗性導致兩者的損失值通常不會像傳統深度學習模型那樣單調下降并收斂,而是會持續波動。生成器與判別器之間的的優化是不平衡的,若判別器過于強大,其對生成樣本的判別結果D(G(z))會非常接近0,導致生成器的損失函數log(1?D(G(z)))的梯度趨于0,生成器無法更新。另一方面,不恰當的權重初始化、缺乏歸一化層或學習率設置過高都可能引起梯度爆炸,使得參數更新步長過大,訓練發散。

4.3 評估難題

由于GAN沒有顯式的概率分布,傳統基于似然的評估指標不適用,需要設計新的評估標準來衡量生成質量。常用指標包括:(1)初始分數:使用在ImageNet上預訓練的分類器評估生成圖像的視覺質量;(2)FID:計算真實數據與生成數據在特征空間的Frechet距離,同時考慮質量和多樣性;(3)精確度與召回率:分別度量生成樣本的質量和覆蓋范圍,提供更全面的評估。

5 總結 ?

生成對抗網絡通過引入對抗訓練的全新范式,摒棄了傳統生成模型中對概率密度函數的顯式估計,利用生成器與判別器的動態博弈隱式學習數據分布,從而在高維復雜數據生成任務中展現出顯著優勢。盡管GAN在生成質量、采樣效率等方面取得了突破性進展,但其訓練過程仍面臨模式崩潰、不穩定性及評估困難等核心挑戰。諸多衍生模型通過架構優化、損失函數改進和應用擴展不斷推動著GAN技術的發展,使其成為人工智能領域的重要里程碑。未來研究將繼續深化訓練理論、拓展多模態生成能力,并探索更穩定的訓練策略與更全面的評估體系,進一步釋放生成模型的潛力。

)

)

)

)