? ? ? 每次提起“機器人”,你腦海中是不是立刻浮現出雙足行走、擬人微笑、還能陪你聊天的那種“人形機器人”?但真相是:人形機器人并非更實用,只是滿足了我們對“人類替代品”的幻想。

事實上,機器人的世界遠比我們想象的更豐富、更務實——形態各異,功能為王。今天,我們就來打破認知濾鏡,看看機器人到底有哪些“真本事”。

一、軟件機器人(RPA):你摸不著,但它天天在幫你打工

什么是RPA?

簡單說,它就是一套“數字勞動力”系統——能模擬人類操作電腦,自動執行重復性任務,比如填表、點擊、校驗數據,甚至跨系統搬運信息。

核心優勢:規則明確、重復性高的工作,它比人快10倍還不抱怨

金融開戶審批:自動核對身份信息、征信記錄,秒級通過;

企業財務統計:自動匯總發票、生成報表,月底再也不加班;

政務流程審批:自動流轉文件、蓋章發送,群眾少跑腿。

主流玩家分兩類:

企業級(金智維、云擴):適合銀行、政府等大機構,一套系統養活整個部門;

個人/小團隊級(影刀、八爪魚):小白也能拖拽編程,自動搶票、爬數據、發郵件。

二、人形機器人:科幻感拉滿,但實用值堪憂

人形機器人能干什么?

目前主流就兩件事:客服接待(商場問路)和迎賓表演(展會招手)。

聽起來挺萌?但當你聽到一臺基礎款報價3萬多元時,恐怕只會反問:“這錢買臺掃地機+洗碗機+智能音箱不香嗎?”

它之所以暫時“不實用”,是因為:

雙足行走技術難、成本高,不如輪子穩定;

擬人交互看似親切,但語音識別和反應速度常被Siri吊打;

性價比極低,同等功能用其他形態實現可能只要1/10價格。

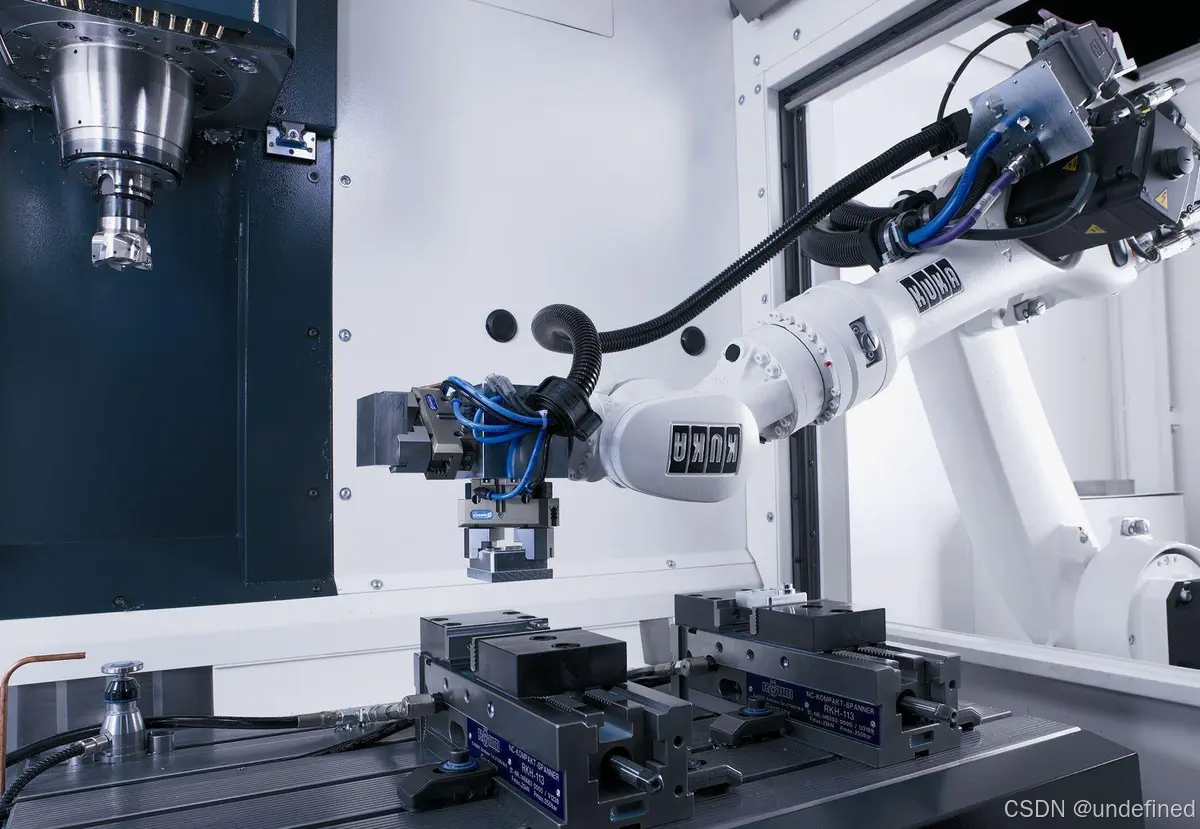

三、工業機器人:這才是機器界的“扛把子”

如果說RPA是“數字打工人”,那工業機器人就是物理世界的硬核生產力。

定義:多關節、多自由度的可編程操作機,在工廠里搬、焊、裝、檢樣樣精通。

核心構成:

機械系統(手臂、齒輪、導軌)——干臟活累活;

傳感系統(視覺、力覺)——確保精度;

驅動與控制——大腦和肌肉的結合。

優勢直接碾壓人類:

24小時連軸轉,效率提升50%以上;

焊接、噴涂等惡劣環境零抱怨;

誤差毫米級,質檢比人眼更穩。

應用場景早已無處不在:

汽車制造(焊接流水線)、物流搬運(AGV小車)、半導體封裝(精密裝配)……

? ? ? 通過這三類機器人的對比,你會發現——RPA用代碼替代重復腦力勞動,工業機器人用機械臂替代體力勞動,而人形機器人……暫時只能替代“我們對未來的想象”。

? ? ? 機器人的價值核心,從來是功能適配而非形態擬人。下次再看到人形機器人新聞,不妨冷靜想想:它到底解決了什么問題?還是僅僅滿足了一部分人的科技幻想?

的傳輸層設計、診斷服務器實現、事件與通信管理、生命周期與報告五大核心模塊)