目錄

從最簡單的操作開始

如何利用這個原子操作實現一個具體的小目標?

我們來手動模擬一下:

如何從一個小目標擴展到最終目標?

代碼的逐步完善

第一階段:定義函數框架和我們需要的“原子操作”

第二階段:實現“多趟”的邏輯(外層循環)

第三階段:實現每一趟的“比較交換”邏輯(內層循環)

思考與優化

從最簡單的操作開始

📌我們的目標: 將一個無序的數組,例如 [5, 1, 4, 2, 8],變成有序的 [1, 2, 4, 5, 8]。

面對這個任務,最直接、最“笨”的思考方式是什么?不是去想什么宏大的整體策略,而是思考:

我能做的最小的、能讓數組變得“更”有序一點點的操作是什么?

這個最小的操作就是:只看相鄰的兩個元素。

比如,我們先看 [5, 1]。在最終排好序的數組里,1 肯定在 5 的前面。而現在它們的順序是錯的。怎么辦?很簡單:把它們換過來!?

[5, 1, 4, 2, 8] -> 交換 5 和 1 -> [1, 5, 4, 2, 8]

這個 “比較相鄰元素,如果順序錯了就交換” 的操作,就是冒泡排序算法最核心的原子操作。它非常簡單,但通過重復這個簡單的操作,我們就能完成整個排序的宏偉目標。

如何利用這個原子操作實現一個具體的小目標?

我們不能漫無目的地到處交換。我們需要一個策略。與其想著如何把整個數組排好序,不如先定一個更小、更容易實現的目標:

“我們能否通過這個原子操作,把數組中最大的那個元素,放到它最終應該在的位置上?”

答案是可以的。最大的元素最終應該在數組的最右邊。我們怎么把它“弄”過去呢?

我們可以從數組的左邊開始,一路向右,不停地執行我們的“原子操作”。

我們來手動模擬一下:

假設數組是 arr = [5, 1, 4, 2, 8],長度 n = 5。

1. 比較 arr[0] 和 arr[1]:

-

[ **5, 1** , 4, 2, 8] -

5 > 1,順序錯了,交換。 -

數組變為:

[ **1, 5** , 4, 2, 8]

2. 比較 arr[1] 和 arr[2]:

-

[1, **5, 4** , 2, 8] -

5 > 4,順序錯了,交換。 -

數組變為:

[1, **4, 5** , 2, 8]

3. 比較 arr[2] 和 arr[3]:

-

[1, 4, **5, 2** , 8] -

5 > 2,順序錯了,交換。 -

數組變為:

[1, 4, **2, 5** , 8]

4. 比較 arr[3] 和 arr[4]:

-

[1, 4, 2, **5, 8** ] -

5 < 8,順序是正確的,什么都不做。 -

數組保持:

[1, 4, 2, 5, 8]

經過這樣從左到右的一整輪操作,我們觀察結果 [1, 4, 2, 5, 8]。我們成功了嗎?

是的!最大的元素 8 已經被我們“護送”到了數組的最末端,也就是它最終應該在的位置。

這個過程就像水中的氣泡,最大的那個總是最先“咕嚕咕嚕”地冒到水面。這就是“冒泡排序”這個名字的由來。我們把這樣一整輪從頭到尾的比較交換過程,稱為一趟 (Pass)。

如何從一個小目標擴展到最終目標?

我們已經完成了一趟,成功地將n個元素中最大的一個歸位了。現在數組是 [1, 4, 2, 5, | 8] (用 | 把已歸位的元素隔開)。

接下來怎么辦?

很簡單,我們把已經歸位的 8 忽略掉,把前面的 [1, 4, 2, 5] 看作是一個規模更小的新問題。

我們只需要對這個新的、長度為 n-1 的數組,重復剛才一模一樣的操作。

👉 我們來模擬第二趟:

-

比較

arr[0]和arr[1]:[ **1, 4** , 2, 5, | 8]->1 < 4,不交換。 -

比較

arr[1]和arr[2]:[1, **4, 2** , 5, | 8]->4 > 2,交換 ->[1, 2, 4, 5, | 8] -

比較

arr[2]和arr[3]:[1, 2, **4, 5** , | 8]->4 < 5,不交換。

第二趟結束后,數組變為 [1, 2, 4, | 5, 8]。看,現在次大的元素 5 也歸位了!

📈 這個邏輯可以一直重復下去。

-

第三趟,對

[1, 2, 4]操作,會把4歸位。 -

第四趟,對

[1, 2]操作,會把2歸位。 -

當只剩下

1的時候,它自然就在正確的位置了。

我們需要多少趟呢?對于一個有n個元素的數組,最多需要 n-1 趟,就能把所有元素都排好序。

這個“重復執行”的思路,在編程里天然就對應著循環?。

代碼的逐步完善

現在,我們把上面的推導翻譯成代碼。

第一階段:定義函數框架和我們需要的“原子操作”

我們知道肯定需要一個排序函數,并且排序過程中必然要用到“交換”這個原子操作。

// C/C++ 中,要在函數內部修改外部變量的值,需要使用指針

void swap(int* a, int* b) {int temp = *a;*a = *b;*b = temp;

}// 冒泡排序函數的整體框架

// arr 是要排序的數組,n 是數組的長度

void bubbleSort(int arr[], int n) {// 排序邏輯將在這里實現

}第二階段:實現“多趟”的邏輯(外層循環)

根據我們的推導,需要重復執行 n-1 趟排序。所以我們需要一個循環來控制這個“趟數”。

void bubbleSort(int arr[], int n) {// 這個外層循環控制總共需要多少“趟” (Pass)// i 表示已經有多少個元素在數組末尾歸位了for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {// 在這里實現每一趟具體的比較和交換邏輯}

}第三階段:實現每一趟的“比較交換”邏輯(內層循環)

在每一趟中,我們從數組的第一個元素開始,向后兩兩比較。 關鍵點:比較到哪里為止?

-

第一趟 (i=0),

n個元素都未排序,要比較n-1次,檢查到arr[n-2]和arr[n-1]為止。 -

第二趟 (i=1),最后1個元素已歸位,只需要處理前面

n-1個元素,比較n-2次,檢查到arr[n-3]和arr[n-2]為止。 -

第

i趟,最后i個元素已歸位,比較范圍是n-1-i次。

這個邏輯正好可以用另一個循環,也就是內層循環來實現。

#include <iostream> // 為了方便打印結果void swap(int* a, int* b) {int temp = *a;*a = *b;*b = temp;

}void bubbleSort(int arr[], int n) {// 外層循環,控制“趟數”for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {// 內層循環,控制每一趟中的“比較與交換”// 范圍是 n - 1 - i,因為每過一趟,末尾就多一個排好的數for (int j = 0; j < n - 1 - i; ++j) {// 這就是我們的“原子操作”if (arr[j] > arr[j+1]) {swap(&arr[j], &arr[j+1]);}}// 我們可以加一句打印,來觀察每一趟之后的結果std::cout << "第 " << i + 1 << " 趟排序后: ";for(int k=0; k<n; ++k) std::cout << arr[k] << " ";std::cout << std::endl;}

}至此,一個可以正確工作的冒泡排序算法就完成了。它完美地復現了我們從第一性原理出發的推導過程。

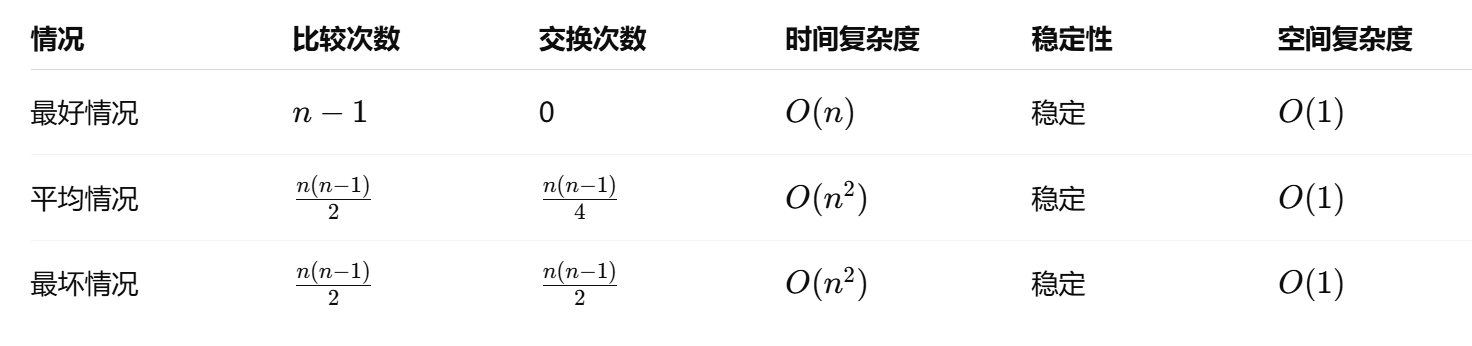

復雜度分析

最好情況(數組有序):只需要一趟掃描,比較 n?1?次,沒有交換 → 時間復雜度: O(n)

最壞情況(數組逆序):每次都需要比較并交換 →?時間復雜度: O(n^2)

空間復雜度:冒泡排序是 原地排序,只需常數個輔助空間 →?O(1)

穩定性

冒泡排序是 穩定的。

-

原因:只有在

a[j] > a[j+1]時才交換,如果相等,不動。 -

因此相同元素的前后順序不會被破壞。

思考與優化

我們的算法已經能用了,但它是不是最聰明的?有沒有什么情況下它做了“無用功”?

💡設想一個情況:arr = [1, 2, 3, 5, 4]。

-

第一趟后,

4和5交換,數組變為[1, 2, 3, 4, 5]。 -

此時數組已經完全有序了。

但是,我們上面的代碼并不知道這一點。它會繼續傻傻地執行第二趟、第三趟、第四趟,雖然在這些趟中一次交換都不會發生。這顯然是浪費。

優化的第一性原理: 如果我們發現某一趟從頭到尾走下來,一次交換都沒有發生,這說明了什么?

這說明數組中每一個元素都已經不大于它的后一個元素了,也就是說,整個數組已經完全有序了!

那么,我們就可以提前結束排序,而不必執行后面多余的趟數。

最終階段:完善代碼,加入優化

我們可以在每一趟開始前,設置一個標志位 swapped = false。如果在這一趟中發生了交換,就把它設為 true。

一趟結束后,檢查這個標志位。如果它仍然是 false,說明沒發生任何交換,我們就可以直接 break 退出外層循環。

// 優化后的冒泡排序

void bubbleSortOptimized(int arr[], int n) {// 外層循環,控制“趟數”for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {bool swapped = false; // 設立標志位// 內層循環for (int j = 0; j < n - 1 - i; ++j) {if (arr[j] > arr[j+1]) {swap(&arr[j], &arr[j+1]);swapped = true; // 只要發生一次交換,就將標志位置為true}}// 檢查標志位:如果在一整趟中都沒有發生交換,說明已經有序if (swapped == false) {std::cout << "在第 " << i + 1 << " 趟后提前結束。" << std::endl;break; // 退出外層循環}std::cout << "第 " << i + 1 << " 趟排序后: ";for(int k=0; k<n; ++k) std::cout << arr[k] << " ";std::cout << std::endl;}

}這樣,我們就從最基本的“交換相鄰錯誤元素”這個原子操作出發,通過“完成小目標 -> 重復操作 -> 發現冗余 -> 加入判斷”這一系列邏輯嚴謹的推導,最終構建出了一個完整且經過優化的冒泡排序算法。