目錄

最直觀的思路

更優化的思路(自底向上的構建)

第一步:重新審視問題

第二步:找到規律,形成策略

用一個實例來推演

第三步:編寫代碼

總結與分析

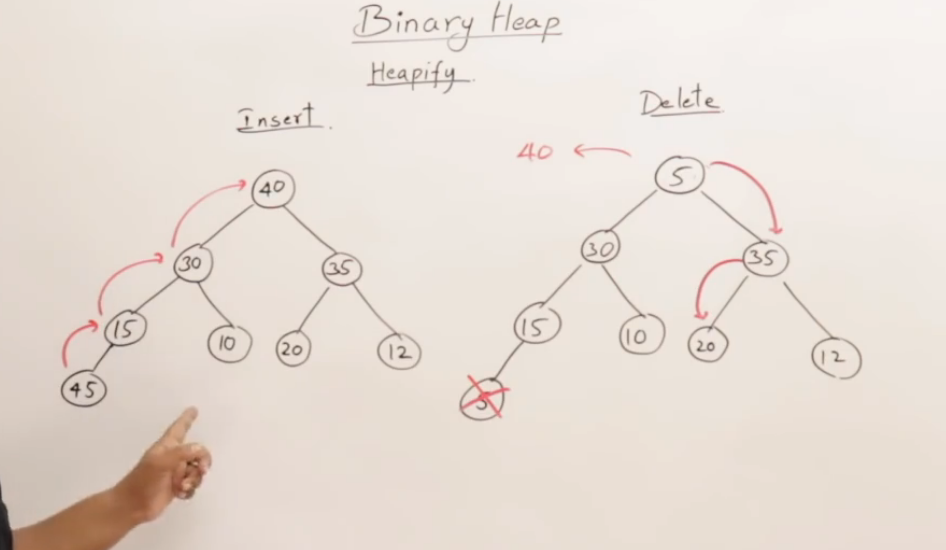

我們來深入探討“創建堆”(或者叫“堆化”,Heapify)的過程。這是堆結構中一個非常核心且巧妙的操作。

我們的任務:給定一個包含任意數據的普通數組,如何最高效地將它原地轉換成一個合法的堆?

例如,給定數組 arr = [3, 5, 80, 100, 70, 60],我們需要將它重新排列,使其滿足大頂堆的屬性。

同樣,我們從第一性原理出發,探索解決之道。

最直觀的思路

我們已經掌握了向堆中 insert 一個新元素的方法。一個非常自然的想法是:

-

假設我們有一個空的堆。

-

然后我們遍歷給定的數組,把數組中的每一個元素,依次

insert到這個新堆中。 -

當所有元素都插入完畢后,我們不就得到了一個合法的堆嗎?

?這個思路是完全正確的,它利用了我們已有的“工具”(insert 函數)。

數據結構:在堆中插入元素(Inserting In a Heap)-CSDN博客

我們知道,每次 insert 操作的核心是“上浮”(Sift Up),其時間復雜度是 O(logk),其中 k 是堆中當時的元素數量。

推演過程:

-

插入第1個元素:代價是 O(log1)

-

插入第2個元素:代價是 O(log2)

-

...

-

插入第 N 個元素:代價是 O(logN)

把所有這些代價加起來,總的時間復雜度近似為 O(NlogN)。

📍小結一下方法一:

-

優點:思路簡單,容易理解,直接復用了

insert操作。 -

缺點:效率不是最優的。O(NlogN) 雖然不錯,但我們不禁要問:有沒有可能更快?

這個問題,促使我們去尋找一個更根本、更高效的方法。

更優化的思路(自底向上的構建)

第一步:重新審視問題

我們手里的數組,本身就可以被看作一棵“完全二叉樹”,只不過它的節點值不滿足“堆序屬性”。 我們的目標就是修復這個屬性。

讓我們從一個新的角度來觀察這棵樹,思考一個問題:

在這棵“亂序”的樹中,哪些部分已經天然滿足堆的屬性了?

答案是:所有的葉子節點 (leaf nodes)。

一個葉子節點,因為它沒有孩子,所以它自己就構成了一個合法的、大小為1的堆。 “父節點 >= 子節點” 這個條件因為沒有子節點而天然成立。

這是一個至關重要的突破口!

第二步:找到規律,形成策略

在一個用數組表示的、大小為 n 的完全二叉樹中,哪些是葉子節點呢?

-

對于下標為

i的節點,它的左孩子是2*i + 1。如果2*i + 1 >= n,那么它就沒有左孩子,也就必然沒有右孩子,它就是葉子節點。 -

我們可以推斷出,從下標

n/2到n-1的所有節點,都是葉子節點。

既然所有的葉子節點都已經是“合法”的堆了,我們就不需要對它們做任何操作。我們需要修復的,僅僅是那些非葉子節點。

最后一個非葉子節點在哪里?它就在第一個葉子節點的前面,也就是下標為 (n/2) - 1 的位置。

這啟發了我們一個自底向上的修復策略:

1??我們從最后一個非葉子節點開始。

2??對它調用我們之前學過的 siftDown (下沉) 操作。

siftDown的作用是,假設一個節點的左右子樹都已經是合法的堆,它可以讓這個節點“下沉”到正確位置,從而使這個節點和它的子樹共同構成一個更大的合法堆。

當我們從最后一個非葉子節點開始時,它的孩子必然是葉子節點(也就是合法的堆),所以 siftDown 的前提條件滿足了!

3??然后,我們向前移動到倒數第二個非葉子節點,對它也執行 siftDown。

因為我們是自底向上處理的,所以當處理這個節點時,它的子樹也必然已經被我們調整成合法的堆了。

4??我們不斷地向前重復這個過程,直到處理完根節點(下標為0)。當根節點也 siftDown 完畢后,整個數組就變成了一個合法的堆。

用一個實例來推演

我們用 arr = [3, 5, 80, 100, 70, 60] (n=6) 來走一遍這個流程。

-

非葉子節點的索引范圍是

0到(6/2) - 1 = 2。所以我們只需要處理索引2,1,0。 -

初始狀態:

3/ \5 80/ \ /100 70 601. 從 i = 2 (值為80) 開始:

-

對節點

80執行siftDown。 -

它的孩子是

60。80 >= 60,滿足堆序,無需交換。 -

數組狀態:

[3, 5, 80, 100, 70, 60] -

樹狀態 (局部):

80/60 (這個小堆是OK的)2. 處理 i = 1 (值為5) :

-

對節點

5執行siftDown。 -

它的孩子是

100和70。 -

5小于它的更大的孩子100。 -

交換

5和100。 -

數組狀態:

[3, 100, 80, 5, 70, 60] -

樹狀態 (局部):

100/ \5 70 (這個中等大小的堆也OK了)3. 處理 i = 0 (值為3,根節點) :

-

對節點

3執行siftDown。 -

它的孩子是

100和80。 -

3小于它更大的孩子100。 -

交換

3和100。 -

數組狀態:

[100, 3, 80, 5, 70, 60] -

3下沉到了原先100的位置(索引1)。現在要繼續對它進行siftDown。 -

節點

3(在索引1) 的新孩子是5(索引3) 和70(索引4)。 -

3小于它更大的孩子70。 -

交換

3和70。 -

數組狀態:

[100, 70, 80, 5, 3, 60] -

3下沉到了索引4,成為了葉子節點,siftDown結束。 -

最終樹狀態:

100/ \70 80/ \ /

5 3 60至此,整個數組已經是一個合法的大頂堆了。

第三步:編寫代碼

這個過程的代碼實現非常簡潔。它只需要一個 for 循環,從最后一個非葉子節點開始,調用我們已經寫好的 siftDown 函數。

// 假設我們有一個數組 arr 和它的長度 n

// 我們可以復用之前的 siftDown, 但需要稍微修改一下,讓它接受數組和范圍

void siftDownForSort(int arr[], int n, int index) {int currentIndex = index;while (leftChild(currentIndex) < n) { // 注意這里的邊界是 nint largerChildIndex = leftChild(currentIndex);int rightChildIndex = rightChild(currentIndex);if (rightChildIndex < n && arr[rightChildIndex] > arr[largerChildIndex]) {largerChildIndex = rightChildIndex;}if (arr[currentIndex] >= arr[largerChildIndex]) {break;}swap(&arr[currentIndex], &arr[largerChildIndex]);currentIndex = largerChildIndex;}

}// 我們需要 siftDown, swap, leftChild, rightChild 這些我們已經寫好的輔助函數

// ... (此處省略這些函數的代碼)// buildHeap 函數:將一個任意數組轉換成一個堆

// arr: 指向數組的指針

// n: 數組中元素的數量

void buildHeap(int arr[], int n) {// 找到最后一個非葉子節點的索引int lastNonLeafNode = (n / 2) - 1;// 從最后一個非葉子節點開始,自底向上,對每個節點執行 siftDownfor (int i = lastNonLeafNode; i >= 0; i--) {// siftDownForSort 函數就是我們之前為堆排序寫的 siftDown// 它接受數組、數組大小和要操作的索引作為參數siftDownForSort(arr, n, i); }

}總結與分析

我們通過兩種不同的思路來解決“建堆”問題:

-

方法一(自頂向下):通過 N 次

insert(sift up),時間復雜度為 O(NlogN)。 -

方法二(自底向上):通過約 N/2 次

siftDown,時間復雜度為 O(N)。

雖然看起來都是循環N次,每次調用一個看似 O(logN) 的操作,但對于方法二,可以進行更嚴謹的數學分析:

大部分節點的 siftDown 操作都發生在樹的底層,路徑很短,只有根節點附近的少數節點才需要較長的 siftDown 路徑。所有操作的成本累加起來,總的時間復雜度其實是線性的 O(N)。

因此,自底向上的 siftDown 方法是構建堆的標準、最高效的算法。 它完美地體現了算法設計的智慧:通過改變看問題的角度,找到一個更深刻的結構性規律(葉子節點天然是堆),從而設計出更優的解決方案。

)

)

(MatlabPython代碼實現))