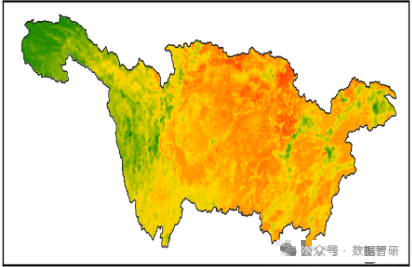

而今天要說明數據就是2014-2023年長江流域 (0.05度)5.5km分辨率的每小時日光誘導葉綠素熒光SIF數據。

數據介紹

一、數據集概況:長江流域植被動態的 “每小時快照”

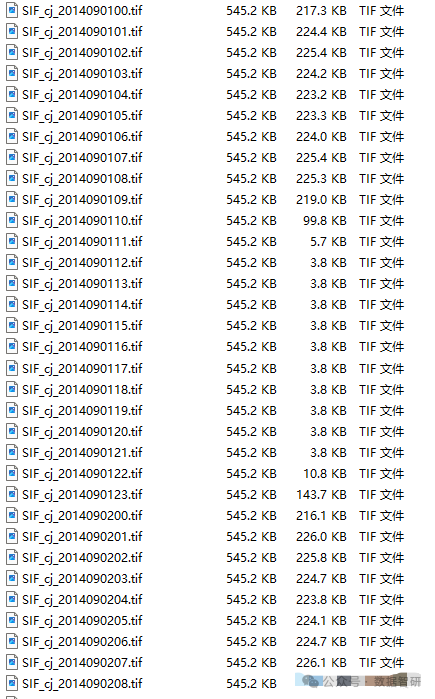

本文分享的核心數據集為2014 年 9 月至 2023 年 9 月長江流域日光誘導葉綠素熒光(SIF)數據,其空間分辨率達 0.05 度(約 5.5 公里),時間尺度精確至每小時,數據格式為 JPG。這一數據集覆蓋了長江流域近 10 年的植被熒光動態,憑借 “高空間分辨率 + 高頻次觀測” 的特點,為理解流域內植被光合作用變化、生態系統碳循環及對環境脅迫的響應提供了獨特視角。

從數據價值來看,每小時的觀測頻率能夠捕捉植被在晝夜交替、短時天氣變化(如多云轉晴、突發降溫)下的熒光響應,而 5.5 公里的分辨率則平衡了區域覆蓋能力與局部細節(如不同地貌、作物類型的差異),是連接地面精細觀測與衛星大范圍監測的重要橋梁。

二、日光誘導葉綠素熒光(SIF):植物 “生命力” 的隱形信號

(一)什么是 SIF?

日光誘導葉綠素熒光(Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence,SIF)是植物生理活動的一種 “自然發光” 現象:當植物葉片中的葉綠素吸收太陽光能后,約 1%-2% 的入射能量會以熒光形式重新釋放,其波譜集中在 650nm-800nm(紅光至近紅外波段)。這種熒光信號雖肉眼不可見,卻能被精密儀器捕捉,成為反映植物 “生命力” 的關鍵指標。

(二)SIF 的產生原理:葉綠素的 “能量躍遷游戲”

植物葉綠素分子的 “能量旅程” 是 SIF 產生的核心:

- 吸收與激發

:葉綠素分子吸收光量子后,從穩定的 “基態” 躍遷至高能級的 “激發態”;

- 能量釋放

:激發態的葉綠素分子不穩定,需通過多種方式釋放能量回到基態。其中,一部分能量以熱能形式散失,剩余部分則以熒光形式發射 —— 由于熱能散失導致能量降低,熒光的波長比吸收光更長(即 “斯托克斯位移”),因此 SIF 主要分布在紅光區。

三、SIF 與植物生理:光合作用的 “晴雨表” 與脅迫的 “預警器”

(一)光合作用的 “直接探針”

SIF 與植物光合作用存在緊密關聯:光合作用越強,葉綠素吸收的光能中用于化學反應的比例越高,而以熒光形式釋放的能量也會相應增加(存在一定閾值范圍內的正相關)。因此,通過監測 SIF,科學家可間接反演植物的光合速率,并進一步估算總初級生產力(GPP,即生態系統中植物通過光合作用固定的碳總量)。例如,在長江流域的水稻田,夏季光合作用旺盛期,SIF 信號會顯著增強,與稻谷灌漿期的能量需求高度匹配。

(二)植物脅迫的 “早期預警信號”

當植物遭遇干旱、病蟲害、高溫等脅迫時,光合作用會首先受到抑制,而這種抑制會在肉眼可見的葉片發黃、枯萎前就通過 SIF 的變化體現。例如:

干旱初期,植物為減少水分蒸發會關閉氣孔,導致二氧化碳供應不足,光合作用減弱,SIF 信號會提前 1-2 周出現下降;

病蟲害侵襲時,葉綠素分子被破壞,吸收光能的能力下降,SIF 信號會呈現局部區域的異常降低。

因此,SIF 被視為植被脅迫監測的 “超前指標”,為農業災害防控、生態系統健康評估提供了寶貴的反應時間。

四、SIF 的測量方法:從地面到太空的 “多層級觀測網絡”

為獲取 SIF 數據,科學家建立了從地面到太空的多尺度觀測體系,不同方法各有側重,共同構成了 SIF 研究的技術支撐。

(一)地面測量:高精度的 “微觀視角”

- 光譜儀測量

:使用高分辨率光譜儀(如 ASD FieldSpec 系列)直接對準葉片或植被冠層,采集反射光光譜,再通過算法分離出 SIF 信號。其優勢是光譜分辨率極高(可精確到 1nm 以內),能捕捉熒光的細微波譜特征,適合校準其他尺度的觀測數據。

- 熒光成像測量

:通過熒光成像系統(如 PAM-2100 葉綠素熒光儀搭配成像模塊)對植物進行二維成像,可直觀展示葉片不同區域的熒光分布差異(如葉片邊緣與中心的 SIF 強度對比),常用于研究植物局部脅迫響應。

(二)無人機測量:中等尺度的 “靈活偵察兵”

將小型光譜儀或熒光成像設備搭載在無人機(如大疆 Mavic 3 Pro)上,可實現對農田、果園等中等面積區域的快速監測。無人機按預設航線飛行,既能避免地面測量的勞動密集型缺陷,又能比衛星更貼近植被,減少大氣散射的干擾,是銜接地面與衛星數據的理想工具。例如,在長江流域的梯田區,無人機可沿等高線飛行,精準獲取不同海拔作物的 SIF 差異。

(三)衛星遙感測量:大范圍的 “宏觀監測”

衛星搭載的專用傳感器(如歐洲航天局 Sentinel-3 的 OLCI 傳感器)可從太空接收全球植被的 SIF 信號,其優勢是覆蓋范圍廣、可周期性觀測(如 Sentinel-3 的重訪周期約為 1-3 天),為研究區域乃至全球尺度的植被動態提供數據。但衛星觀測也存在局限,如空間分辨率較低(通常為公里級)、每日僅 1 次觀測,難以捕捉短時變化。

五、SIF 數據的應用領域:從農田到全球的 “多維度價值”

長江流域的 SIF 數據集因其高時空分辨率,在多個領域具有重要應用潛力:

(一)農業:精準種植與產量預測

通過分析農田 SIF 的時空變化,可判斷作物生長階段(如拔節期、灌漿期)、監測是否受干旱或病蟲害影響,幫助農民及時調整灌溉、施肥策略。例如,在長江中下游的水稻主產區,SIF 的季節性峰值可作為稻谷產量的預測指標 —— 峰值越高、持續時間越長,產量往往越高。

(二)生態:碳循環與生態健康評估

SIF 與 GPP 的強相關性使其成為估算生態系統碳匯能力的重要依據。在長江流域的森林、濕地等生態系統中,SIF 的年際變化可反映生態系統固碳能力的波動,為評估退耕還林、濕地保護等生態工程的效果提供數據支持。

(三)全球變化研究:植被對氣候的響應

氣候變化(如極端高溫、降水異常)會直接影響植被生長,而 SIF 能實時記錄這種響應。例如,長江流域夏季極端高溫時,SIF 的下降幅度可量化植被受高溫脅迫的程度,幫助科學家理解陸地生態系統在全球變暖中的反饋機制。

六、SIF 研究的現狀與挑戰:從數據到認知的 “進階之路”

(一)研究熱點

當前,利用衛星數據反演 SIF 已成為生態遙感領域的研究前沿,尤其是結合機器學習算法優化 SIF 提取精度、建立 SIF 與 GPP 的定量關系等方向,推動了對植被光合作用機制的深入理解。

(二)主要挑戰

- 數據精度限制

:衛星 SIF 的分辨率仍需提升,且陰天、云量會干擾信號,需結合地面和無人機數據進行校準;

- 機理認知不足

:SIF 與光合作用的關系受植物類型、環境因素(如光照強度、二氧化碳濃度)影響,其定量模型尚未完全統一;

- 數據處理復雜

:SIF 信號微弱,易受大氣、土壤反射的干擾,從原始光譜中分離純熒光信號的算法仍需優化。

(三)未來方向

未來需研發更高分辨率的 SIF 專用衛星(如計劃中的高軌熒光衛星)、完善多尺度數據融合技術(地面 + 無人機 + 衛星),并深化 SIF 與植物生理機制的基礎研究,讓這一 “植物熒光信號” 更好地服務于生態保護、糧食安全與氣候變化應對。

長江流域 2014-2023 年的每小時 SIF 數據集,不僅是過去 10 年植被動態的 “存檔”,更是未來探索生態系統奧秘的 “鑰匙”。隨著技術的進步,SIF 將在理解地球生命活動、守護生態平衡中發揮越來越重要的作用。

注:本文中的數據和指標僅為示例,實際數據請參考最新發布的2014-2023年長江流域 (0.05度)5.5km分辨率的每小時日光誘導葉綠素熒光SIF數據

數據說明

1、數據來源網絡收集

2、本資源僅用作為學習用途,不能用于商業通途

3、2014-2023年長江流域 (0.05度)5.5km分辨率的每小時日光誘導葉綠素熒光SIF數據。數據為jpg/tif格式。請自行斟酌使用。

數據獲取方式

點擊關注后臺咨詢

)

場:信息工程大學補題)

)

高性能數據庫)

)

與外設驅動分離的設計思想)