引言:面向未來的實時音視頻基座

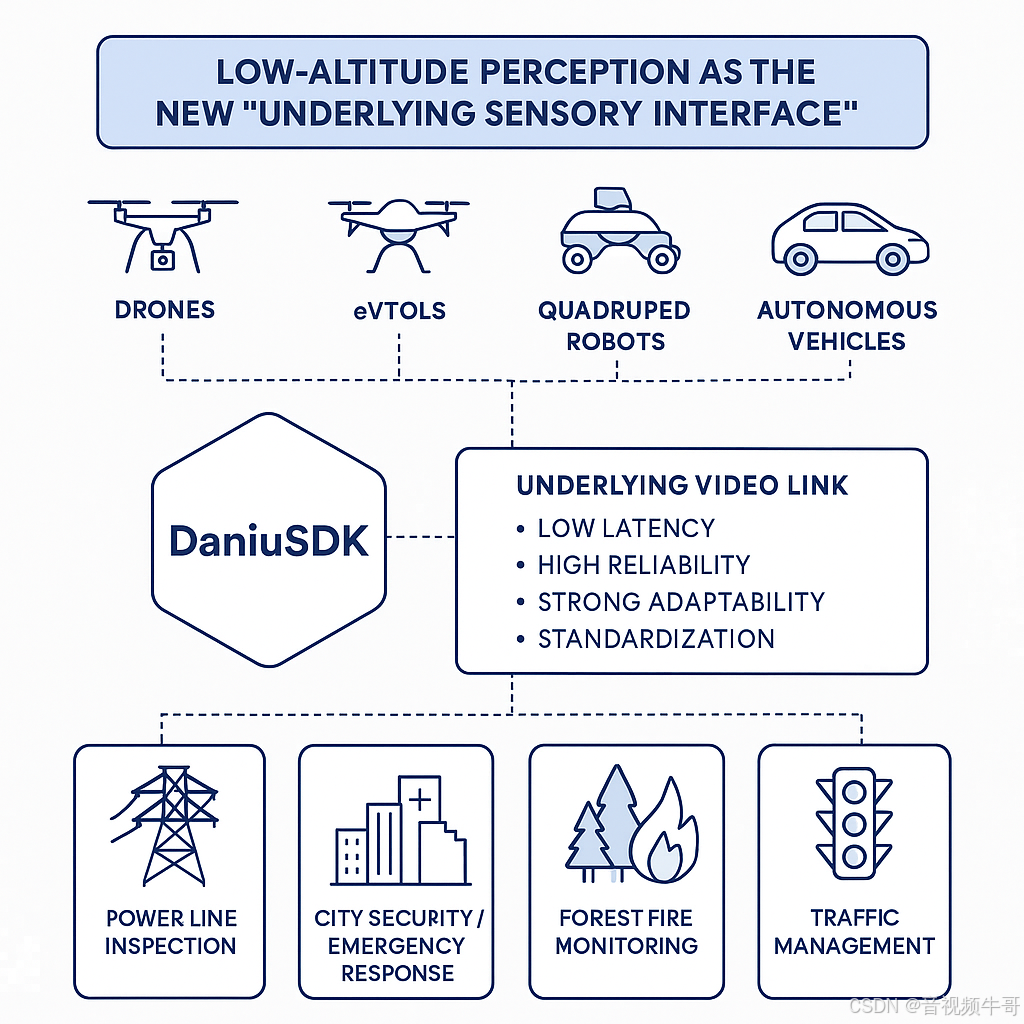

在萬物互聯與智能化加速落地的時代,實時音視頻技術早已不再只是社交娛樂的附屬功能,而是智慧城市、應急指揮、遠程操控、工業智造、教育培訓、安防監控等系統的“神經中樞”。一條高性能、可控、低延遲的視頻鏈路,正在成為 AI 決策、物聯網感知、跨地域協作的核心基礎設施。

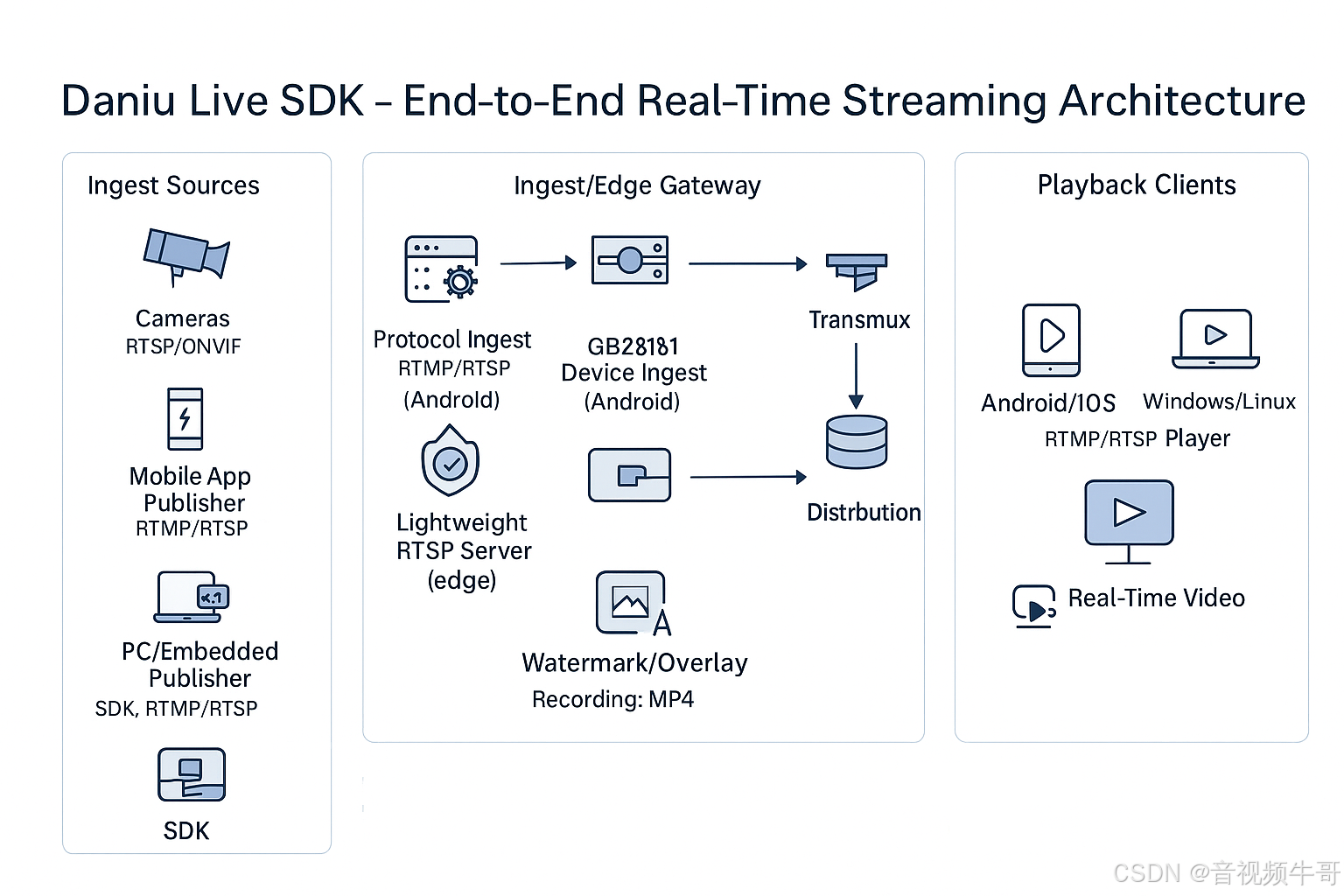

大牛直播 SDK(SmartMediaKit)正是基于這樣的技術背景誕生——它不僅是一套跨平臺、超低延遲、高可靠性的實時音視頻解決方案,更是一個能夠靈活適配不同業務場景的模塊化技術底座。無論是毫秒級的低延遲視頻推拉流、多路視頻并發與轉發,還是與 AI 推理引擎、邊緣計算節點的無縫銜接,SmartMediaKit 都提供了從采集、編碼、傳輸、播放、轉發到錄像、分析的全鏈路能力。

與傳統的單一功能 SDK 不同,SmartMediaKit 將推流、拉流、存儲、互動、轉發、國標對接等核心能力模塊化,每個模塊既可獨立運行,又可自由組合,從而幫助開發團隊快速構建高度定制化、可持續演進的音視頻系統架構。這種“積木式”的設計理念,不僅縮短了集成周期,也在延遲控制、弱網適配、跨平臺兼容等方面,提供了超越行業平均水平的性能保障。

在復雜多變的應用環境中,無論是無人機的低空巡檢、港口的自動化吊裝,還是多終端的遠程協作,SmartMediaKit 都能讓視頻鏈路穩定、高效地運行,成為面向未來的實時音視頻基座。

一、技術演進:從單點功能到模塊化底座

在實時音視頻領域的早期階段,應用需求相對單一,開發者更多是為了滿足一個“能看見/能聽見”的基本目標,采用固定協議(RTMP、RTSP 等)和傳統流媒體服務架構,圍繞單一功能進行開發。那時,SDK 的形態大多是單點工具化的:一個推流庫只能推流,一個播放器只能播放,互不兼容,擴展性有限。

然而,隨著業務場景的快速擴展與多樣化,單點式的技術架構暴露出明顯瓶頸:

-

協議多樣化 → 不同終端、不同網絡環境需要支持 RTSP、RTMP、HTTP-FLV等多協議適配。

-

功能鏈路復雜化 → 單純的推/拉流功能,無法滿足實時轉發、存儲回放、互動控制、AI 分析等鏈路組合需求。

-

跨平臺要求提高 → 從 Windows、Linux 到 Android、iOS,再到 Unity、嵌入式硬件,音視頻能力需要一次開發、多端運行。

-

延遲與穩定性挑戰 → 無人機操控、遠程醫療、工業智造等場景,對毫秒級延遲和鏈路穩定性提出極高要求。

大牛直播SDK(SmartMediaKit)的技術演進,正是基于這些行業痛點進行迭代:

-

第一階段:功能聚焦期

-

以穩定的 RTMP 推流與 RTSP 播放為核心,提供可直接集成的 API,解決基礎推拉流需求。

-

重點優化低延遲播放與弱網適配,讓 SDK 在安防與直播行業中快速落地。

-

-

第二階段:多協議融合期

-

在保持低延遲特性的前提下,擴展支持 HTTP-FLV等協議。

-

引入輕量級 RTSP 服務模塊(無需獨立流媒體服務器),降低部署與運維成本。

-

-

第三階段:模塊化組合期

-

將推流、播放、轉發、錄像、互動、國標 GB28181 接入等能力拆分為獨立模塊。

-

模塊可按需加載,支持跨平臺復用,開發者可以“像搭積木一樣”構建視頻鏈路。

-

-

第四階段:智能融合期

-

面向 AI 推理、邊緣計算、工業控制等新興需求,優化 SDK 與 AI 引擎的耦合接口。

-

支持直接在鏈路中進行幀級回調、數據分流,實現采集 → AI 分析 → 決策執行的閉環。

-

這種演進不僅是功能的堆疊,更是一種架構哲學的變化——從單點功能的“工具庫”,到可支撐多業務、多協議、多平臺的實時音視頻基座,為未來 AI 與物聯網融合下的超低延遲場景打下了堅實基礎。

二、核心能力矩陣:從推拉流到全鏈路協作

在音視頻行業的發展歷程中,推流與拉流曾是最核心、也是最基礎的兩大能力——前者負責將采集到的音視頻數據傳送出去,后者負責將數據取回并呈現出來。

然而,隨著應用場景從單向直播擴展到雙向互動、遠程操控、AI 推理、數據留存等復合需求,僅靠推拉流已經無法滿足系統的完整生命周期管理。

大牛直播SDK(SmartMediaKit)在架構設計上,打破了“推流=生產端、拉流=消費端”的傳統界限,將其升級為全鏈路協作能力矩陣:

1. 推流(Publishing)

-

協議支持:RTMP推送、輕量級RTSP服務

-

特性優化:端到端低延遲(可低至 100~250ms)、弱網斷網自動重連、自適應碼率

-

部署形態:支持嵌入式 Linux、Android、Windows、iOS 等多端,直接調用 API 即可推送

2. 播放(Playback)

-

協議支持:RTSP、RTMP、HTTP-FLV

-

解碼優化:軟解 / 硬解智能切換,GPU 加速渲染,支持多路并發

-

延遲模式:普通模式、低延遲模式、超低延遲模式可選,滿足監控與互動不同場景

3. 轉發(Relay)

-

場景作用:多協議互轉(如 RTSP → RTMP)、流分發至云端/邊緣節點

-

應用案例:無人機視頻回傳到指揮中心并同步推送到云端 AI 分析

4. 存儲(Recording)

-

支持格式:MP4本地文件切片

-

功能延伸:支持錄像路徑設置、單個文件大小設置、純音頻純視頻錄制、audio轉AAC錄制等

-

應用場景:安防錄像、遠程作業回放、AI 訓練數據采集

5. 互動(Interactive)

-

功能形式:一對一、一對多實時音視頻互動

-

技術保障:雙向超低延遲(200ms 以內),適配云端/局域網部署

-

典型應用:遠程機械臂操控、應急指揮可視化調度

6. 協議接入(Integration)

-

國標支持:內置 GB28181 模塊,直接與公安/安防平臺對接

-

數據分流:支持在鏈路任意位置做幀級數據回調,用于 AI 實時識別與分析

-

跨系統協作:可作為物聯網平臺、機器人控制系統的視頻中樞

這種模塊化 + 全鏈路的能力矩陣,使得大牛直播SDK不僅僅是“播放器”或“推流器”,而是一個可自由拼裝的實時音視頻底座。

開發者可以根據業務需求,從矩陣中挑選所需模塊——例如,在無人機巡檢場景中選用 推流 + 轉發 + 播放 + AI 分流,在遠程會議場景中則選用 推流 + 播放 + 互動,做到功能精確匹配、性能最優組合。

三、典型場景落地:模塊組合的最佳實踐

大牛直播SDK(SmartMediaKit)的模塊化能力矩陣并不是紙面上的設計,而是在大量不同行業的實戰落地中逐步打磨出來的。

從智慧城市的實時監控,到無人機的低空作業,再到遠程工業操控,這些場景都有一個共性——視頻鏈路是任務執行的“神經中樞”,而鏈路的延遲、穩定性和可控性,直接決定了任務能否成功完成。

下面,我們通過幾個典型的落地場景,來看看模塊組合是如何支撐復雜業務需求的。

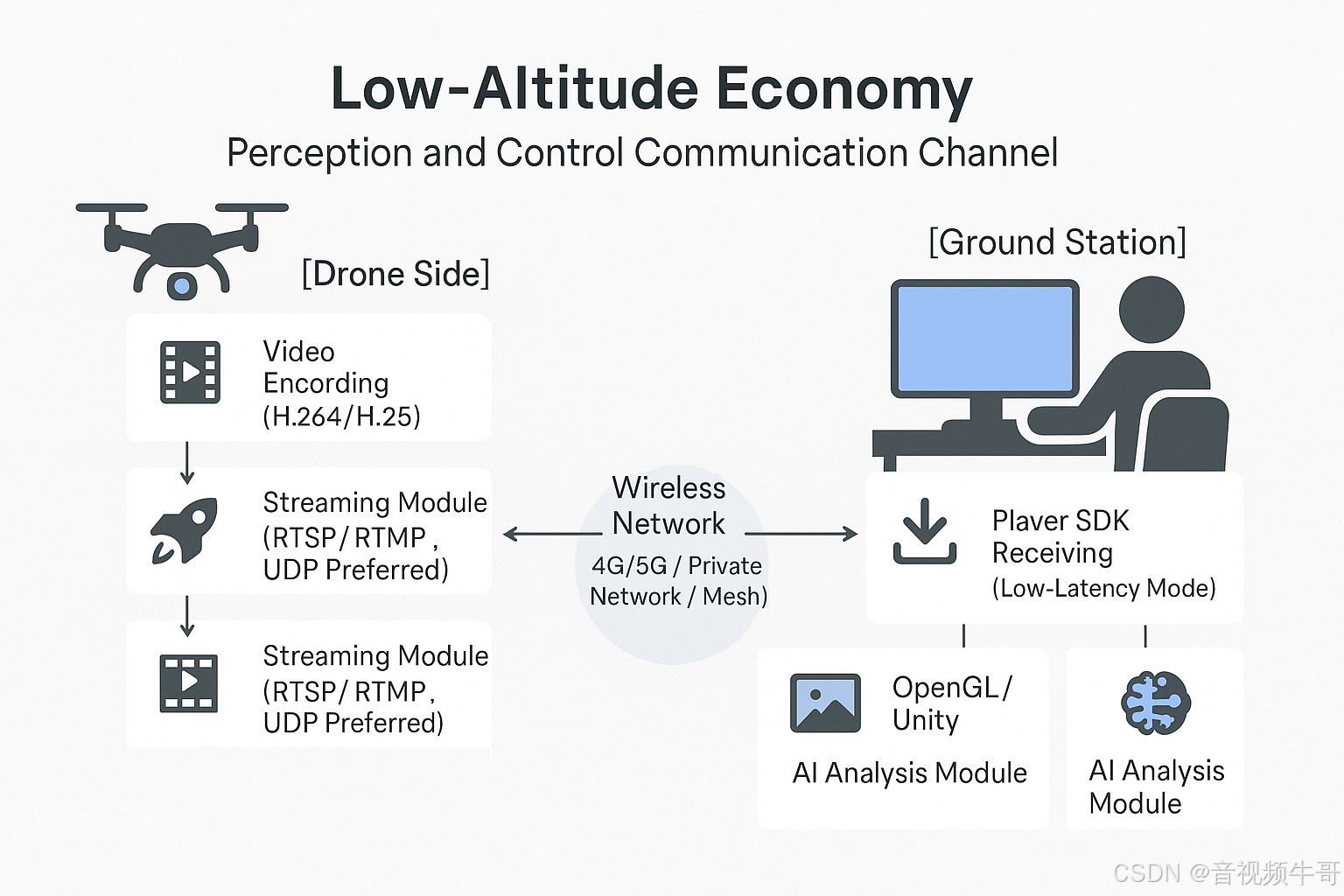

1. 無人機低空巡檢

-

運行平臺:Linux ARM64(飛控板) + Android(指揮端手持終端)

-

推薦模塊組合:

-

RTMP Push SDK(無人機端推流)

-

Lightweight RTSP Service SDK(機載本地視頻服務)

-

RTSP Player SDK(指揮端低延遲播放)

-

-

技術亮點:

-

支持多路攝像頭并發推流

-

低延遲模式下端到端延遲可穩定在 100~200ms

-

支持邊飛邊將視頻流分流至 AI 模塊進行目標識別

-

2. 室內巡邏機器人

-

運行平臺:Linux x86_64(機器人主控) + 邊緣計算節點

-

推薦模塊組合:

-

Lightweight RTSP Service SDK(機器人端本地服務)

-

RTSP Player SDK(邊緣計算節點實時拉流)

-

-

技術亮點:

-

本地局域網部署,避免公網延遲

-

AI 模型可實時執行人形檢測、路徑規劃

-

弱網環境下盡量保持畫面完整

-

3. 遠程機械臂操控

-

運行平臺:Windows(操控臺) + Linux ARM64(機械臂控制器)

-

推薦模塊組合:

-

RTSP Player SDK(操控端接收視頻)

-

One-to-One Interactive Module(低延遲雙向視頻/音頻)

-

-

技術亮點:

-

雙向視頻交互延遲可控制在 200ms 內

-

精密作業下的穩定控制,避免因視頻卡頓造成誤操作

-

4. 港口自動化集裝箱吊裝

-

運行平臺:Linux x86_64(邊緣服務器) + 云端 AI 平臺

-

推薦模塊組合:

-

RTSP-to-RTMP Relay Module(邊緣節點協議轉換)

-

RTMP Player SDK(云端接收)

-

-

技術亮點:

-

在邊緣節點完成協議封裝,減少云端適配壓力

-

視頻流同步送入 AI 系統,實現吊車路徑優化與安全檢測

-

5. 礦區巡檢車隊

-

運行平臺:Android(車載終端) + 邊緣 AI 服務器

-

推薦模塊組合:

-

RTMP Push SDK(車載端推流)

-

RTSP Player SDK(邊緣端接收)

-

-

技術亮點:

-

UDP 低延遲模式 + FEC 糾錯,確保弱網環境下畫面穩定

-

可實時標注 AI 檢測結果并回傳至車載終端

-

總結:

通過這些案例可以看到,大牛直播SDK的價值并不止于“能推流、能播放”,而在于它用一個統一的技術棧解決了跨平臺、低延遲、弱網適配、協議轉換等一系列痛點。

開發者不必在多個 SDK 之間切換或維護額外的流媒體服務器,就能完成從采集、傳輸到分析、控制的全鏈路閉環。

四、性能優勢:為實時與穩定而生

在無人機、機器人、遠程機械臂等操控級 AI 系統中,視頻鏈路的延遲、穩定性和可靠性,不僅僅是“體驗指標”,而是決定任務安全性與執行成敗的核心條件。

基于大牛直播SDK(SmartMediaKit)的低延遲閉環架構,在多年的實戰驗證中形成了四大核心性能優勢。

Android平臺RTSP播放器時延測試

Android平臺RTMP直播播放器延遲測試

1. 端到端超低延遲

-

常規方案延遲:1~3 秒(公網 RTSP/RTMP + 服務器轉發)

-

SmartMediaKit 延遲:10~250ms(低延遲模式下)

-

技術實現要點:

-

采用 UDP 直連 / 自適應 TCP 傳輸

-

幀級緩存優化與解碼直出

-

繞過傳統服務器轉發,減少中間處理環節

-

價值:

在高壓線路巡檢、室內跟蹤等場景下,AI 識別到障礙物的同時,執行機構(無人機、機器人、機械臂)即可立即響應,避免因延遲導致的失誤。

2. 嵌入式部署與跨平臺支持

-

支持平臺:Windows / Linux(x86_64、ARM64) / Android / iOS / Unity3D

-

形態優勢:

-

直接嵌入終端(飛控板、機器人主板、工業控制器等)

-

模塊化編譯,按需裁剪,減少運行內存占用

-

-

場景意義:

-

無需依賴機房級流媒體服務器

-

終端到終端鏈路可快速部署,縮短集成周期

-

3. 弱網環境適應性

-

網絡挑戰:山區、礦區、港口、工廠內部等網絡波動大、丟包嚴重

-

優化策略:

-

FEC 前向糾錯

-

動態碼率與分辨率自適應

-

丟包重傳與抖動緩沖雙機制

-

-

效果:

-

在 20% 丟包率下仍可保持畫面可用

-

AI 模型接收到的幀連續性大幅提升,決策準確率更高

-

4. 無需額外流媒體服務器

-

傳統方案問題:

-

需部署 Nginx-RTMP、SRS、Wowza 等中間服務器

-

增加延遲與維護成本

-

-

SmartMediaKit 優勢:

-

端到端直連 / 邊緣節點轉發

-

模塊級支持 RTSP/RTMP Relay,無需額外機房部署

-

-

收益:

-

架構更簡單,維護工作量顯著降低

-

部署位置更靈活(云端、邊緣、終端均可落地)

-

小結

這四大性能優勢,讓大牛直播SDK不僅能在理想網絡環境下表現優異,更能在復雜現場中保持穩定和可用性。對于需要長時間穩定運行的 AI 控制系統,這種技術底座的價值遠超表面參數。

五、展望:AI × 視頻鏈路的協同進化

從無人機到巡邏機器人,從遠程機械臂到港口自動化吊裝,這些案例都在指向一個趨勢:

未來的操控類 AI 系統,將從“視頻輔助”邁向“視頻驅動”。

而低延遲、可控、穩定的視頻鏈路,將成為系統的“神經中樞”,直接影響決策閉環的速度與準確性。

趨勢 1:從“人控”到“AI 主導”

-

早期的遠程操控系統更多依賴人類操作員做出決策,視頻僅作為輔助信息。

-

未來,視頻鏈路將成為 AI 模型的主要輸入通道,80% 以上的決策會由算法實時生成,人類更多扮演監督與干預角色。

-

這要求鏈路延遲必須低于 200ms,才能確保 AI 決策與環境變化“同頻”。

趨勢 2:邊緣智能與視頻鏈路深度融合

-

邊緣計算節點將直接部署在無人機、機器人、工業控制器等設備附近,實現本地視頻解析與初步決策。

-

視頻鏈路不再只是“傳輸數據”,而是承載邊緣端與云端的雙向推送與同步,支持實時分工(本地快速響應 + 云端全局調度)。

趨勢 3:多模態數據統一傳輸

-

未來的 AI 控制系統不僅依賴視頻,還需要融合 LiDAR、紅外、IMU、溫度、聲音等多源數據。

-

大牛直播SDK 的模塊化協議棧將向多模態傳輸擴展,使視覺、感知、控制信號在同一鏈路中傳輸,降低系統集成復雜度。

大牛直播SDK的未來定位

作為跨平臺、模塊化、可嵌入的實時音視頻基礎框架,大牛直播SDK(SmartMediaKit)將在未來操控類系統中扮演三重角色:

-

視覺神經基建

-

提供穩定、低延遲、跨平臺的視頻通道

-

支撐 AI 模型的實時感知輸入

-

-

閉環調度樞紐

-

通過雙向傳輸支持 AI 決策即時下發

-

保障執行機構在動態環境下快速響應

-

-

多模態融合平臺

-

擴展至視頻 + 傳感器 + 控制信號的統一傳輸

-

降低未來多傳感融合系統的架構復雜性

-

結語

在 AI 驅動的操控系統中,視頻鏈路不再是一個可選組件,而是整個系統的生命線。

未來,無論是空中低空經濟、陸地智能機器人,還是工業遠程控制,大牛直播SDK都將以其超低延遲、模塊化和跨平臺特性,繼續作為這條“視覺神經高速公路”最穩固的基石,推動 AI 從“看得見”到“能執行”的協同進化。

📎 CSDN官方博客:音視頻牛哥-CSDN博客

(有視頻演示))

)

詳解)

5G、太空和統一網絡)

的題目類型、知識點及難度總結)