隨著對物理實相認識的深入,這個問題被一再提出,一再解決,但是從直覺上來說,始終沒有達到一個令人滿意的水平。問題是什么?既然一切皆是振動,那么這些振動是如何構造我們的物理實相的,比如如何構造了空間,如何構造了物質等等。

顯然,首先得先定一個基本假設,也可以認為它不是一種假設,只是不得不這么說。這個基本假設就是,是我們自己的結構決定了我們的世界成為這個樣子。至于什么決定了我們的結構,可以有很多解釋,無論進化論還是神創論,還是各種能想到不能想到的,都沒有差別。因為我們可以將這些可能的認識,都歸結為本體自然發展的結果。也就是說,即便神創,仍然可以認為是本體發展過程的一種理解。基于這個基本假設,我們就可以把世界為什么是這個樣子的,以人擇原理來解釋:因為我們是這樣的。

但這仍然是哲學,不是可以應用到現實中的物理理論和方法。這里需要一個橋梁。這個橋梁可以幫助我們看懂,我們所看到的世界。

回來說物理,以及前置的數學。

在關于無限的討論中,我們意識到,所謂無限,并不需要有多大,只是多大都可以。通常來說,指的是超過觀察者的觀察能力。比如數量極大以至于超過觀察者可計數的極限,或者數量極其微小以至于超過觀察者可辨析的極限。但是正如可計數性對應的周期性,即便是數量極大極小,仍然會出現周期性,以及周期歸零的現象。這不是因為數量所描述的世界如此,而是因為我們使用數這種描述世界的工具必然如此。而我們使用這種工具,其實也是我們自身正是如此。如維特根斯坦所說,語言即世界,他說的是語言是人類以語言方式認知世界能夠達到的邊界。實際上數學基于人類的計數能力,則是人類以數量方式認知世界能夠達到的邊界。換句話說,包括周期性和可計數性,都是人類自身認知世界的邊界。這也意味著,超于這個邊界,就是人類能力之外的事情,而那個狀態是大多數情況下都不知道的。

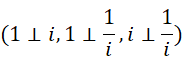

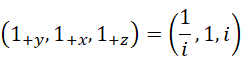

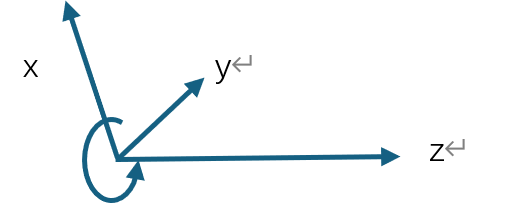

既然以數學方式認知世界,就必然導致基于周期性的可計數性。那么歸零就成為必然,而周期的對應物就是比0小一個單位的-1,而若用這套系統作為度量系統,則必須還有一個“刻度”,這個刻度按照1和-1的幾何平均數來說,就是虛數單位,

![]()

若-1意味著無限周期的大小,則它的平方根,則是這個無限周期的平方根,它顯然也是無限的。于是我們就可以用這個平方根作為基本刻度,擴展出各種其它刻度來描述無限,也就是那個可以很大也可以很小的數量。

有了這個認識,讓我們回到對空間的理解。我們知道萬有皆是振動,振動就有頻率,頻率是對振動快慢的度量。而振動頻率可大可小,正好就符合了不可被限制的前提條件。也就是說,我們可以用虛數單位來描述振動的快慢,以至于我們不需要知道振動到底有多快多慢。

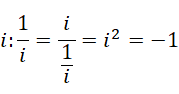

但是我們畢竟是有限的觀察者,即便不需要知道,但是仍然可以知道。我們可以知道我們自身在某個前提下,觀察到振動快慢的極限。比如對于空間來說,從狹義相對論由電磁學導出可以意識到,空間振動的快慢雖然是無限的,但是可感知可用于理解構造的快慢的極限,決定于電子的振動頻率,換句話說,這個無限是一個很大的數(以米秒制而言),但它仍然是有限的。根據對電磁波的進一步分析,可知它就是光速(對應的實際頻率),而這個光速,對應的就是在這個前提下所謂無限頻率的平方根。也就是說,對于時空而言,我們的感知極限用物理學的常數來描述,就是,

![]()

常規加速方式使得我們無法實現光速,但若能真的實現呢?這是狹義相對論要回答的問題。我們不看這個,我們看方程的右側,就是虛數單位 ![]() ,到底和時空有啥關系。

,到底和時空有啥關系。

我們知道空間是三維的,相繼兩個維數之間的關系是正交關系,或者說,兩個維數之間相互投影為0。1和無限(體現為-1)之間顯然符合相互投影為0,1在無限上的投影為0,無限在1上的投影為周期,而周期以其回環形式表現仍然為0。但若我們用1和-1相互投影,得到的卻是數量上的-1。這樣的兩者相互投影,至多只能構成二維空間,而且這個空間是不可度量的(沒有細分能力)。

可度量的至少要引入虛數單位。這時候,相互垂直的就是1和 ![]() ,1和

,1和 ![]() ,以及

,以及 ![]() 和

和 ![]() ,其元組形式為,

,其元組形式為,

前面兩個容易理解,第三個 ![]() ,難道不是

,難道不是 ![]() 和

和 ![]() 相反嗎?因為

相反嗎?因為  ,但這個時候,

,但這個時候,

這個-1的關系,和1與-1的相互投影為0,是一樣的。所以

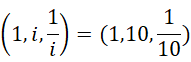

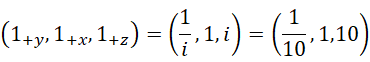

三者相互垂直。如果我們用具體的數量來描述,就更容易理解,比如我們認為

![]()

![]()

在這個三元組之中,三者互相垂直。

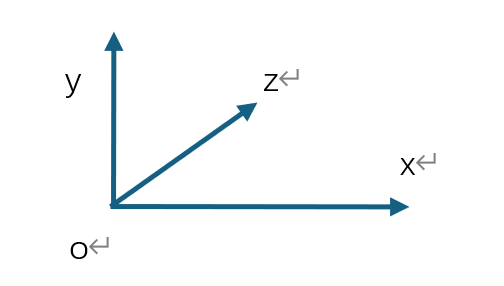

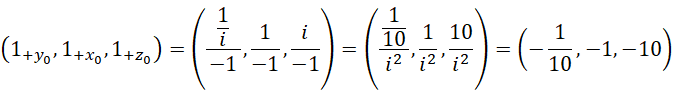

那么它的幾何圖像是什么樣的呢?

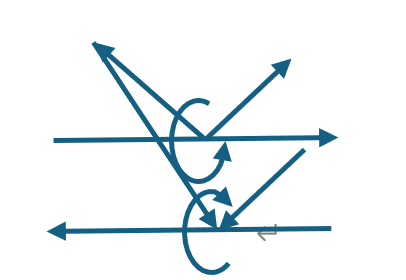

我們認為這三個數值意味著三個方向的單位。比如空間有一個屏幕,按照空間笛卡爾坐標系來說, ![]() 平面,這個平面顯然有兩個面向,一個和

平面,這個平面顯然有兩個面向,一個和 ![]() 同向,一個和

同向,一個和 ![]() 反向,我們按照逆時針原則定方向,

反向,我們按照逆時針原則定方向,

就可以獲得如下指向,

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

現在,我們按照從小到大的順序,分別把三個軸的單位定為,

如果帶入數值,就更清楚了。由此得到如下元組(tuple),

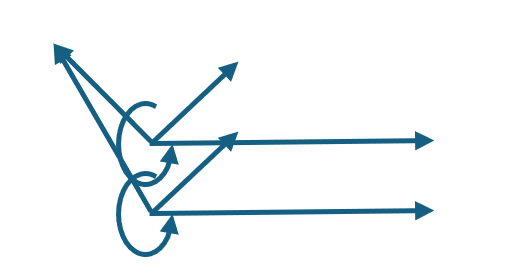

但是我們發現,這三個單位都比較大,不像是常規意義上的單位1,相反是把整個方向當作一個單位。我們暫時稱其為整體單位。沒關系,我們做一下比例縮放,用更小的單位來描述即可,比如我們把三個單位都縮小到一百分之一,之所以選擇100,是因為本來也沒有別的選擇,我們把這個單位稱為常規單位。

可見,用這種方法獲得的單位,三個軸上正向的常規單位,正好是負向上的整體單位。也就是是說,負向上的全部,才是正向上的一個單位。

現在讓我們把方向想象成一個面的面向,那么一個不小心,我們就用,

![]()

構造了三個面,如果這三個面都是邊長為1的正方形,那么我們就構造了變長為1的立方體的連續三個面。而同時,用,

![]()

構造了另外三個面。有了這六個面,一個立方體就構造成了。

正如你所見的,觀察者最多能同時看到一個立方體的三個面,這也是物體總是體現為三維的原因。這里的面并不重要,重要的是面向,或者方向。所以我們可以把這個立方體向著無限的方向縮小,就變成了只有坐標軸的空間坐標系。

下面我們可以具體的對顏色和數量進行一下對應。比如紅色對應 ![]() ,那么紫色就對應于

,那么紫色就對應于 ![]() ,以此類推。現實的空間,這個三個方向,不是綁定在具體的數量上的。而是每一個以顏色表示的方向,都同時對應于六種可能性,

,以此類推。現實的空間,這個三個方向,不是綁定在具體的數量上的。而是每一個以顏色表示的方向,都同時對應于六種可能性,

![]()

所以現實的立方體中的任何一個面向,都是6個頻率中心的復合。如果再考慮這個立方體的“里面”,那就是9個頻率中心的復合,

![]()

如果“里外倒置”也成立,則是12個頻率中心的復合,

![]()

我們應當按照最開始的做法,把這些頻率中心用虛數單位的冪次進行排列(可能連續的兩個冪次的方向并不連續),

![]()

其中0次冪重復,就剩下11個頻率中心,

![]()

這就構成了一個三維空間中每個面都有里外兩個面向,一共六個面的立方體。它由11個連續的頻率中心構成。若考慮頻率中心也可以連續或者不連續偏移,我們就可以得到,

![]()

如果考慮首尾閉合,則是10個連續的頻率中心,此時,

![]()

不難看出,當每個面向只對應于一個單一的頻率,如果r是代表頻率的實數,那么隨著r的增大,這個立方體就會體現出旋轉并變小的過程;而旋轉并變小的過程,也就意味著頻率的提升,同理旋轉并變大的過程,則意味著頻率的下降。而這種旋轉,是絕對的(參考火車和地面的相對運動,火車的運動是需要消耗能量的,而地面的相對運動不需要消耗能量,至少火車運動的相對結果)。

回到常規幾何和物理空間,為什么我們的世界是三維的,因為我們沒法同時看到三個以上的方向(其它平行方向上的,兩個指向后面,一個藏在里面)。更根本上來說,虛數單位(10)只能把無限分成兩段,而同一個單位(1)向上一段(10)向下一段(1/10)就是三個單位層次而向上和向下的極限構成的就是這個無限空間本身(100)。

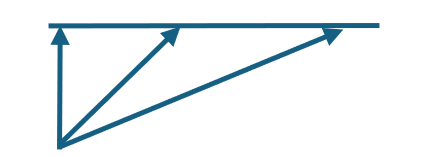

有了這個標架之后,你可以考慮基于這個基礎,略微做一點變化。比如x方向上,增加一丁點,因為頻率的中心點移動了,頻率上下范圍不變,那么y方向上也會跟著變一丁點,同理z方向上也會跟著變一丁點。但是三個方向上的權重不同,比如x方向上增加0.1,y方向上就相當于增加了一個周期,而z方向上幾乎沒有變化。如果增加的是0.05,y方向上就相當于增加了半個周期,而z方向上增加的更少。這就是上面所說的提升(下降)導致旋轉的解釋。

那么其它對這個立方體的操作應當如何實現呢?比如說讓它平移。在任何一個整方向上的非旋轉性平移,實際上都是要求”里外里外”四個面的協同操作。比如讓正方向的里外兩個面的單位小于負方向的里外兩個面的單位。或者讓四個面的單位大小來回交替。形成在特定方向上的蠕動。大多數時候并不需要對整體進行提頻或者降頻。當最低的層面或者最高的層面對應的頻率中心移出環境的頻率中心上下限構成的范圍,這個立方體就不再存在于當前環境中了。

所以總的來說,就是這11根“琴弦”,要怎么彈奏,就決定了這個正方體或者座標架,與其環境的相對位置和相對運動的狀態。

去掉重復的0次,我們得到了11個維數。這似乎已經足夠了。但是實際上r的偏移范圍并不受到限制,也就是說,我們可以考慮兩個連續的11個維數,重復中間6個維數(12的一半),總共就是,

![]()

個維數,而這正是廣義相對論的二階偏微分方程的個數(本來一階就夠了,二階是因為需要度量的基準)。

并不是說,只有11個維數就夠了,而是11個維數,重復一半的話,至少能夠保持座標架的連續可變,以至于能夠符合廣義相對論所描述的“在彎曲空間中自動運動”的要求。

這個立方體其實是可以具有任意維數的。

由于頻率復合的普遍存在,r是可以趨向無窮的。也就是說,向著更高頻率的方向,所有一切振動頻率最終都會在極高頻率復合。也就是說,在更高的頻率上,低頻的兩點實際上是一點在低頻上的投射。由于這種里外里的方式總可以有“更里面”,所以可以認為,量子糾纏中相距甚遠的超距作用,本質就是在“更里面”的頻段上的共振效應。

而根據頻率假說,所有一切都在至高的頻率上合為一體。

所以地平學說并不是沒有半點道理的胡說八道,而是另一個視角之下的對世界構成的認識。而這個認識的極限,闡述為“我心即世界”,也是可自然導出的結果。時空中的任意一點,按照頻率向上溯源,都會到達同一個地方,就是至高的振動頻率。當然這個頻率也是無法被限制的。

現在讓我們考慮導線中運動的電流。電流的運動構成一個維數,比如x軸的單位1,它是一個方向。那么這個方向就構成一個面向。在這個面向上就可以構造結構。比如說這個單位1是不斷增大的,那么這個結構就是旋轉的。就像x軸的單增導致y和z的同時單增。現在假定x是單位1,y是1/10,z是10,那么對于x的微小單增就會導致y方向的旋轉,以及z方向上的不變。

這里說的的y方向的旋轉是y本身的旋轉,不是繞著y的旋轉。是xoy平面繞著z軸發生旋轉。此時y的尺度是x的1/0,是z的1/100,但也意味著它的頻率是x的10倍,z的100倍。這里的x并不需要畫出,只當作是運動電荷的頻率逐漸變化的體現,而不是時空長度變化的體現。有了這個理解,實際上我們就可以認為,由電荷頻率單增(或者單減)導致的空間旋轉,就是磁場。其單位長度為電荷長度的 ![]() 倍,頻率為電荷頻率的

倍,頻率為電荷頻率的 ![]() 倍。有了這個認識,現在讓我們看看磁場同極相斥的情況,

倍。有了這個認識,現在讓我們看看磁場同極相斥的情況,

由于x方向相反,導致y和z的方向都相反。z的方向相反不影響磁場,y的方向相反也并不影響磁場,因為y的方向本來就是旋轉的。但是從數量上看,y的方向相反意味著旋向也相反,這就導致了同一個頻率中心x,對于特定點上的頻率到底是提升還是下降出現了沖突。這個沖突反過來影響兩個x,一個提升的,一個下降的,就造成了無法提升也無法下降。這就消滅了電流的方向。但是電流的方向是由各自的電源決定的。所以那個點必須提升或者下降,結果就是那些可以提升可以下降的成為了兩個電流各自選擇的新的頻率的振動,而那些新的振動必定遠離這個交匯點。反過來這個遠離的效果又反向影響了兩個電流,使得它們的中心彼此遠離,這就形成了相斥的效果。這里遠離的概率大于平行的概率。

反過來說,兩個電流x,同增同減,則產生相同方向的z,以及y在交匯點上同增同減。無論同增同減都是沒有矛盾的。都可以選擇一個更高或者更低頻率的振動。并且兩者更為靠近,也都是成立的。而且靠近的概率大于平行的概率。

相吸或者相斥,并不需要x的增減。但是若x沒有增減,y軸不會旋轉,兩個存在于不同層面上的x也不會在y上相遇。這也隱含了兩個x可能根本上就具有不同的基礎,比如一個是100基礎上的1,一個是200基礎 上的1。因為在只有頻率這個度量的前提下,兩個不同的電子,只能具有兩個不同的頻段。而具有相同頻段的,都是同一個電子。

當單位變大的時候,就產生旋轉效應,如圖所示。若觀察者認為起點相同,那么更長的整體單位只能在傾斜的情況下,才能和原來的單位對齊。而如果單位縮小,則若以縮小的一方為基準,原來未變的一方則會顯得增大,也同樣產生旋轉效應。如果某個轉動,是一切都圍繞這個慣性系轉動,那么它必然是縮小的一方。或者說,頻率提升的一方。所以不難導出,地球的頻率是提升的,太陽的頻率是提升的,一切星體星云的頻率都是提升的。因為在它們的視角來看,一切都是圍繞它們轉的。如果它們的頻率下降,直到看一切都不旋轉,它們就成了宇宙的背景,但這不叫熵增或者熱寂。

)

——基于文檔語料庫構建知識圖譜)