從“手工時代”到“自動化工廠”

想象一下,你正在經營一家工廠。在傳統模式下,每個工人(服務器)需要手動組裝產品(應用),效率低下且容易出錯。而Kubernetes(k8s)就像一個全自動的智能工廠:它管理著成千上萬的機器人(容器),自動分配任務、修復故障,甚至根據訂單量動態調整生產線規模。

這就是云原生時代的核心——Kubernetes。本文將帶你理解它的本質、架構,以及它如何成為現代應用的基礎設施層。

一、為什么需要Kubernetes?

1.1 容器化 vs 虛擬化

在Kubernetes出現之前,虛擬化技術(如VMware)通過虛擬機(VM)實現了資源隔離,但存在致命缺陷:

- 資源浪費:每個VM需攜帶完整操作系統,占用大量磁盤和內存。

- 啟動緩慢:啟動一個VM可能需要分鐘級時間。

容器化技術(如Docker)解決了這些問題:

- 輕量高效:容器共享主機內核,資源占用僅為MB級。

- 快速部署:秒級啟動,適合微服務架構的動態伸縮需求。

# 示例:Docker與虛擬機資源占用對比

docker run -d nginx # 容器:約5MB內存,秒級啟動

VM啟動一個Nginx服務 # 虛擬機:約500MB內存,分鐘級啟動

1.2 容器編排的挑戰

單個容器容易管理,但在生產環境中,你可能面臨:

- 大規模部署:如何同時啟動100個容器并監控狀態?

- 故障自愈:某個容器崩潰后如何自動重啟?

- 流量調度:如何將用戶請求分發給健康的容器?

Kubernetes的使命:自動化解決上述問題,成為分布式系統的“操作系統”。

二、Kubernetes的核心架構

2.1 核心組件:Master與Node

Kubernetes集群由兩類節點組成:

-

Master節點相當于整個集群的大腦和心臟:

- API Server:集群的“前臺”,接收所有操作請求(如

kubectl命令)。 - Scheduler:決定Pod應該運行在哪個Node上。

- Controller Manager:確保集群狀態符合預期(如副本數)。

- etcd:分布式鍵值數據庫,存儲集群所有配置數據。

- API Server:集群的“前臺”,接收所有操作請求(如

-

Worker節點 相當于集群的手和腳用于具體工作的執行:

- kubelet:節點上的“監工”,管理Pod生命周期。

- kube-proxy:處理網絡規則(如Service流量轉發)。

- 容器運行時:Docker、containerd等,負責運行容器。

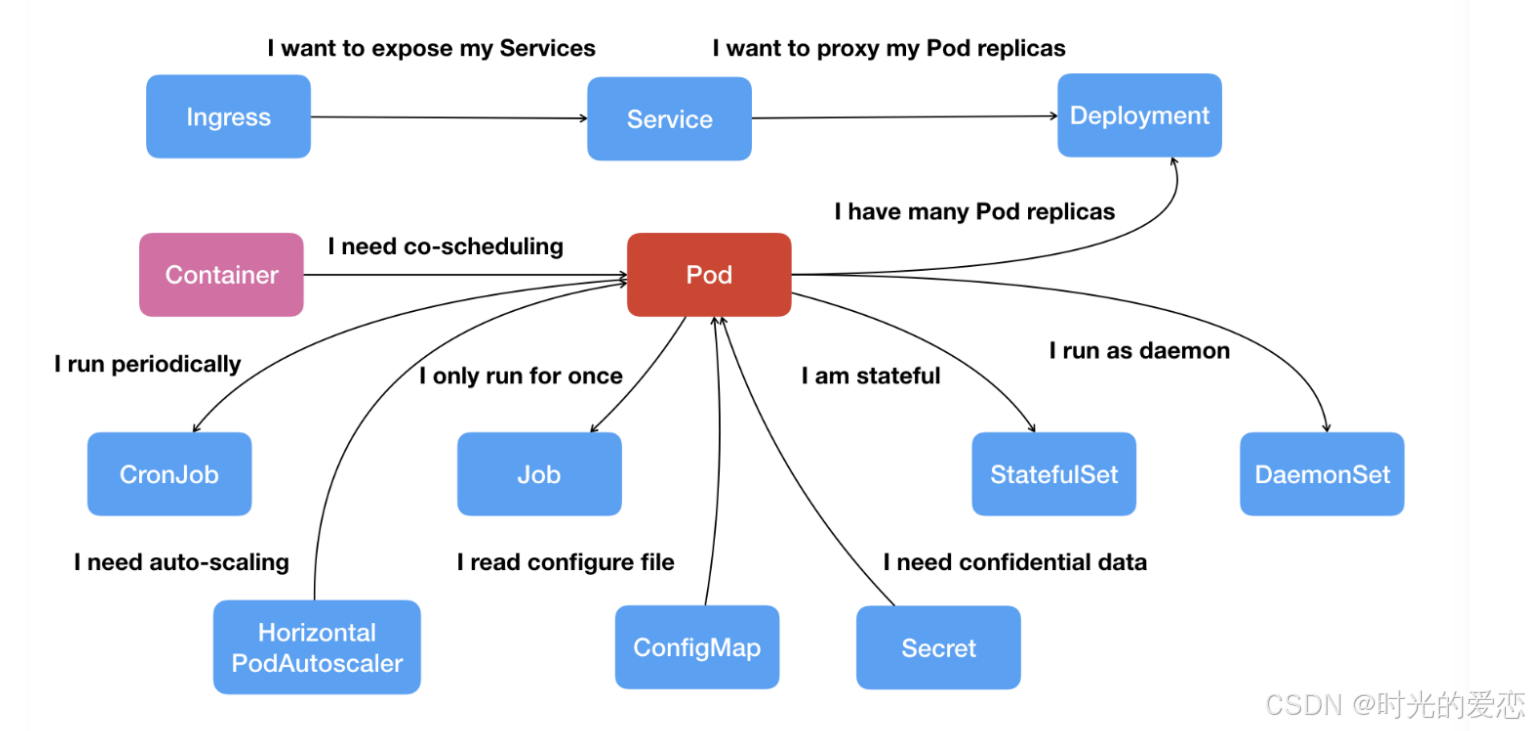

2.2 核心概念:Pod、Deployment與Service

-

Pod:最小的調度單元,像一個“膠囊”,用于封裝1個或多個容器,其他的對象如Deployment,configMap 都是基于pod 擴展出來的。

# pod-example.yaml apiVersion: v1 kind: Pod metadata:name: nginx-pod spec:containers:- name: nginximage: nginx:latestports:- containerPort: 80 -

Deployment:定義Pod的“理想狀態”,實現滾動更新與回滾。

kubectl create deployment nginx --image=nginx:1.25 --replicas=3 -

Service:為一組Pod提供穩定的訪問入口(如負載均衡)。

# service-example.yaml apiVersion: v1 kind: Service metadata:name: nginx-service spec:selector:app: nginxports:- protocol: TCPport: 80targetPort: 80type: LoadBalancer

三、為什么說Kubernetes是云原生的基石?

3.1 云原生的四大特征

根據CNCF(云原生計算基金會)定義,云原生技術需具備:

- 容器化:應用以容器為載體,與環境解耦。

- 動態管理:通過Kubernetes實現自動化編排。

- 微服務架構:應用拆分為松耦合的小型服務。

- 聲明式API:描述“期望狀態”,而非命令式需要具體步驟。

Kubernetes是這一切的粘合劑:它提供統一的平臺,整合存儲、網絡、計算資源,讓開發者聚焦業務邏輯。

四、總結

Kubernetes重新定義了應用交付的方式,成為云原生時代的“操作系統”。它的核心價值在于:

- 標準化基礎設施層:讓開發者無需關心底層資源細節。

- 加速創新:通過自動化釋放運維壓力,讓團隊專注業務迭代。

spring-security-oauth2 官方表結構解析)

編譯Automotive OS錯誤(3))

)