知識出處:Hello算法:https://www.hello-algo.com/

文章目錄

- 2.4 樹

- 2.4.1 「二叉樹 binary tree」

- 2.4.1.1 二叉樹基本操作

- 2.4.1.2 二叉樹的常見類型

- 「完美二叉樹 perfect binary tree」

- 「完全二叉樹 complete binary tree」

- 「完滿二叉樹 full binary tree」

- 「平衡二叉樹 balanced binary tree」

- 2.4.1.3 二叉樹的退化&進化

- 2.4.2 二叉樹遍歷

- 2.4.2.1 層序遍歷 level-order traversal

- 代碼

- 復雜度分析

- 2.4.2.2 前序、中序和后序遍歷(DFS)

- 深度優先搜索通常基于遞歸實現。

- 深度優先遍歷基于迭代的方式實現

- 2.4.3 二叉樹數組表示

- 2.4.3.1 數組表示完美二叉樹

- 2.4.3.2 數組表示任意二叉樹

- 2.4.3.3 優點與局限性

- 2.4.4 二叉搜索樹

- 2.4.4.1 二叉搜索樹的搜索操作

- 查詢

- 插入節點

- 中序遍歷

- 2.4.4.2 搜索二叉樹的效率

- 2.4.4.3 二叉搜索樹常見應用

2.4 樹

2.4.1 「二叉樹 binary tree」

二叉樹 binary tree是一種非線性數據結構,代表“祖先”與“后代”之間的派生關系,體現了“一分為二”的分治邏輯。與鏈表類似,二叉樹的基本單元是節點,每個節點包含值、左子節點引用和右子節點引用。

/* 二叉樹節點類 */

class TreeNode {int val; // 節點值TreeNode left; // 左子節點引用TreeNode right; // 右子節點引用TreeNode(int x) { val = x; }

}

-

每個節點都有兩個引用(指針),分別指向「左子節點 left-child node」和「右子節點 right-child node」

-

該節點自身被稱為這兩個子節點的「父節點 parent node」.

-

當給定一個二叉樹的節點時,我們將該節點的左子節點及其以下節點形成的樹稱為該節點的「左子樹 left subtree」,同理可得「右子樹 right subtree」。

-

在二叉樹中,除葉節點外,其他所有節點都包含子節點和非空子樹。也就是說,不包含子節點的節點就被稱為「葉節點 leaf node」

二叉樹的常用術語如圖所示。

- 「根節點 root node」:位于二叉樹頂層的節點,沒有父節點。

- 「葉節點 leaf node」:沒有子節點的節點,其兩個指針均指向

None。 - 「邊 edge」:連接兩個節點的線段,即節點引用(指針)。

- 節點所在的「層 level」:從頂至底遞增,根節點所在層為 1 。

- 節點的「度 degree」:節點的子節點的數量。在二叉樹中,度的取值范圍是 0、1、2 。

- 二叉樹的「高度 height」:從根節點到最遠葉節點所經過的邊的數量。

- 節點的「深度 depth」:從根節點到該節點所經過的邊的數量。

- 節點的「高度 height」:從距離該節點最遠的葉節點到該節點所經過的邊的數量。

Tip:

- 請注意,我們通常將“高度”和“深度”定義為“經過的邊的數量”,但有些題目或教材可能會將其定義為“經過的節點的數量”。在這種情況下,高度和深度都需要加 1 。

- 如何理解深度和高度?

- 深度是根部到該節點的舉例,高度是該節點到葉節點的距離

- 深度可以表示找到這個節點需要花費的時間,深度越深,找到這個節點就經過更多邊,也需要更多時間。可以用于判斷“查詢”操作所需的時間

- 高度可以表示從這個節點到最外層需要花費的時間,高度越高,找到葉節點的時間就需要花費更多時間。可以用于判斷遍歷“該子樹所有節點”所需的時間。

- 另外,深度只能描述某個節點的深度,而高度既可以直接表示樹,也可以描述某個節點。

2.4.1.1 二叉樹基本操作

初始化

與鏈表類似,首先初始化節點,然后構建引用(指針)。

插入與刪除節點

與鏈表類似,在二叉樹中插入與刪除節點可以通過修改指針來實現

注意:

插入節點可能會改變二叉樹的原有邏輯結構,而刪除節點通常意味著刪除該節點及其所有子樹。因此,在二叉樹中,插入與刪除通常是由一套操作配合完成的,以實現有實際意義的操作。

2.4.1.2 二叉樹的常見類型

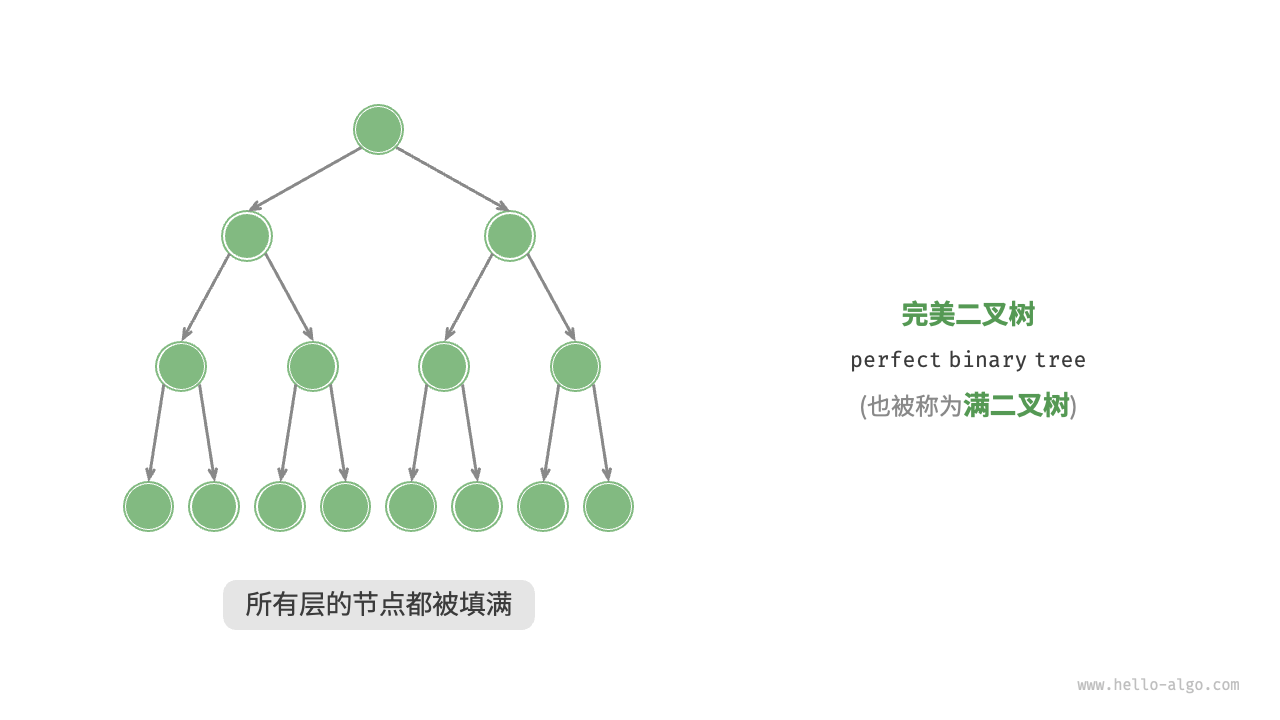

「完美二叉樹 perfect binary tree」

完美二叉樹(又稱“滿二叉樹”)是所有層的節點都被完全填滿的二叉樹,具有以下特點:

- 所有葉節點的度都為0,且其余所有節點都為0;

- 若樹的高度為h,則節點總數為 2h+1?1 。呈指數級關系,反應了自然界中的細胞分裂現象。

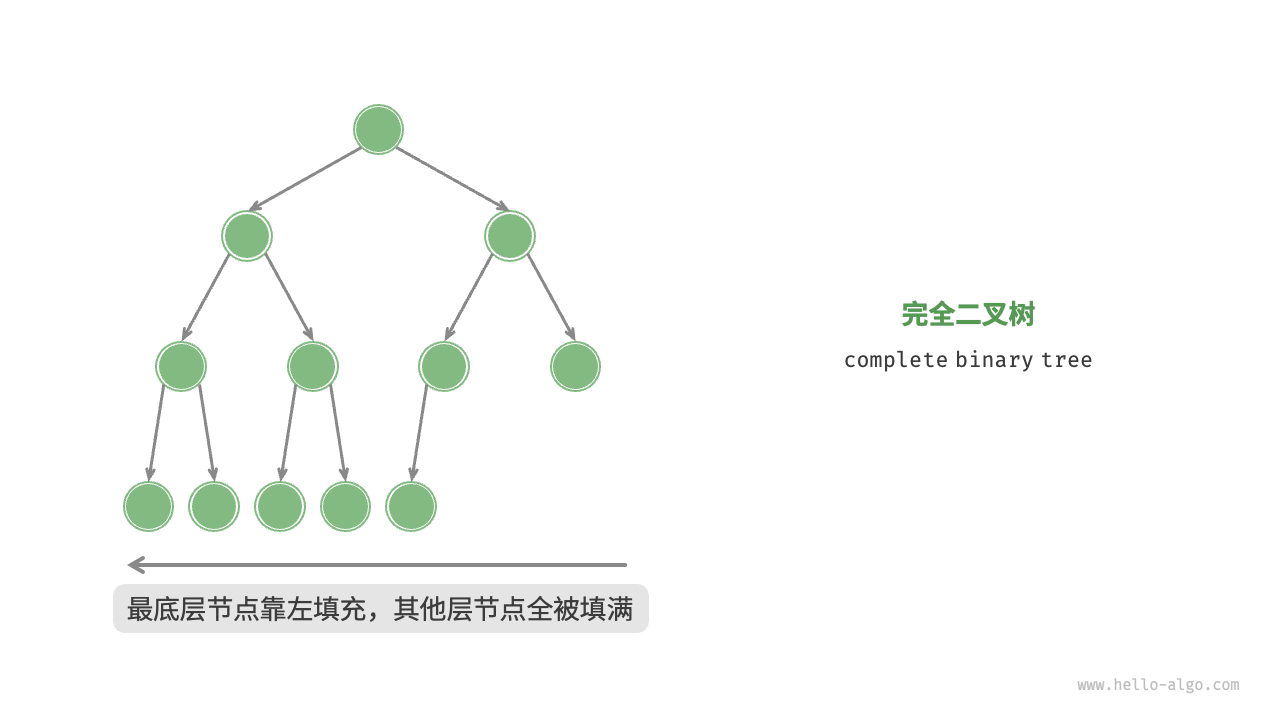

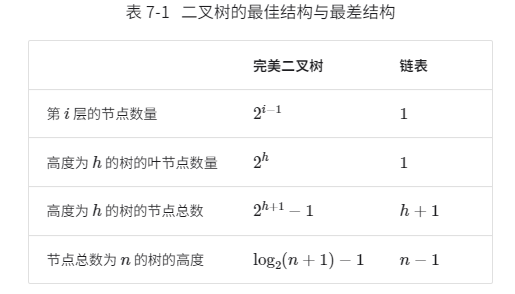

「完全二叉樹 complete binary tree」

只有最底層的節點未被填滿,且最底層節點盡量靠左填充。

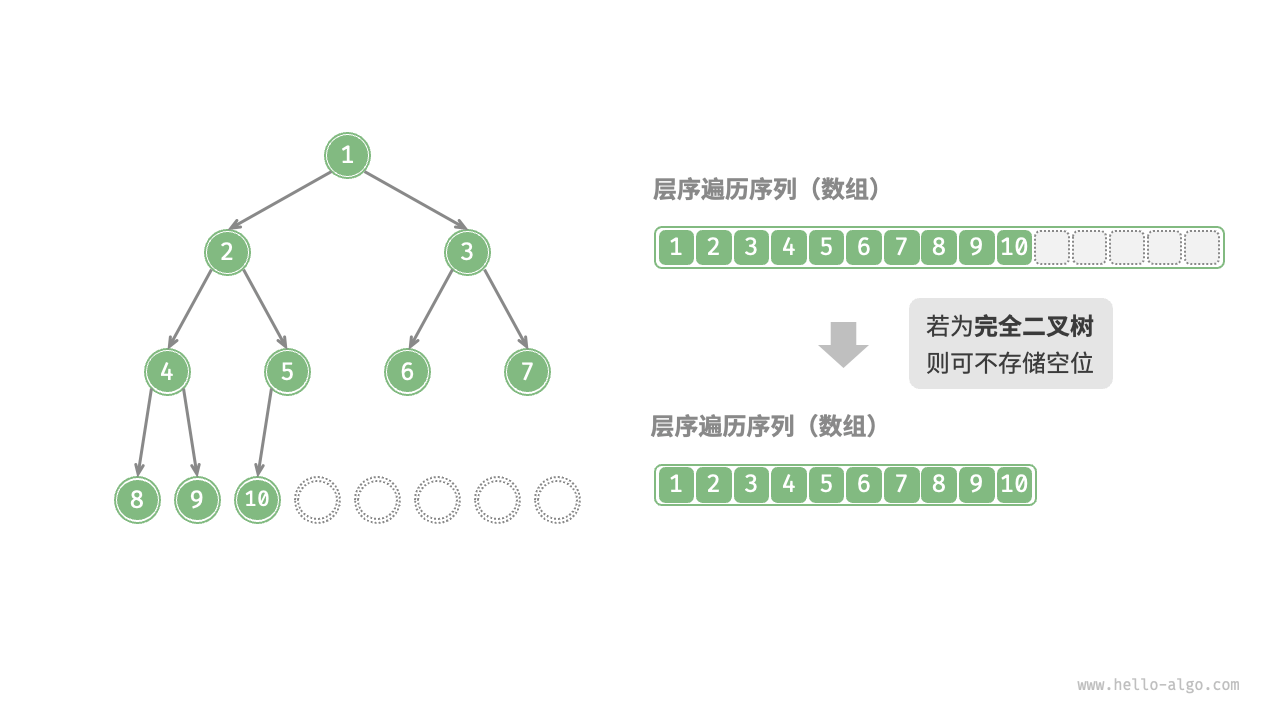

之前被忽略的類型,實際上這樣的二叉樹可以直接使用數組進行表示,需要有將一維序列轉換換位二維序列的思維能力。

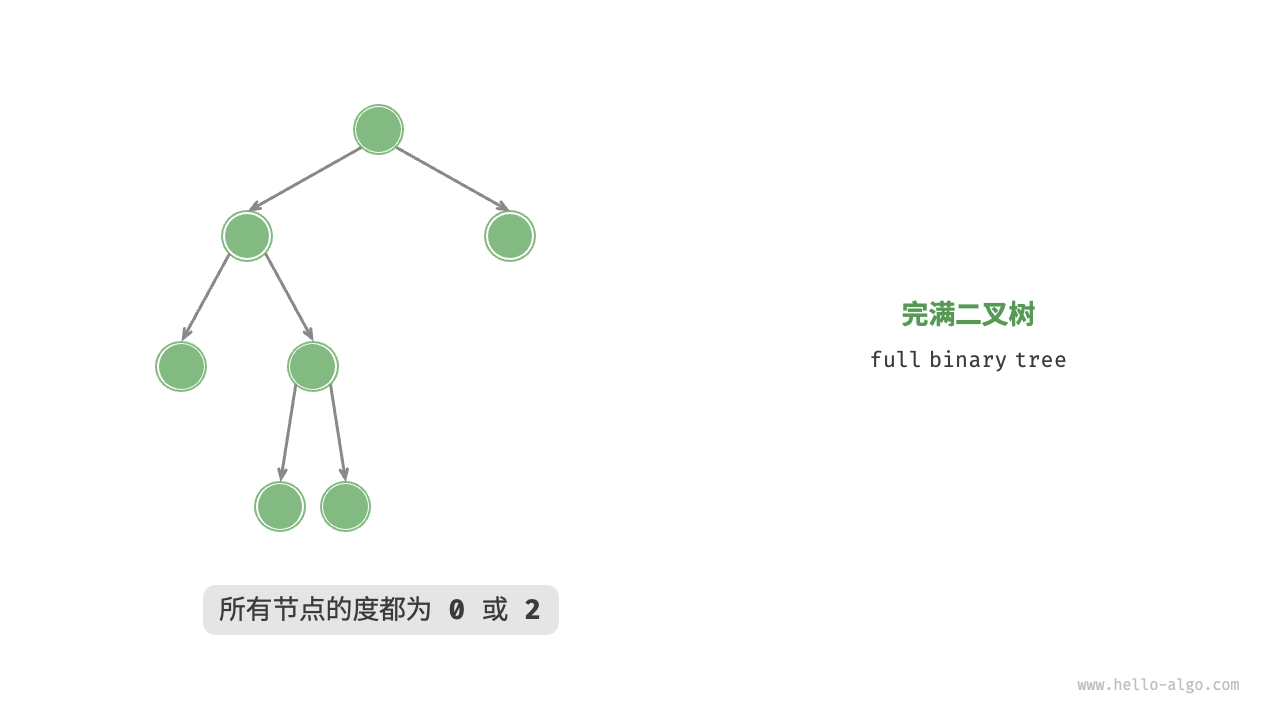

「完滿二叉樹 full binary tree」

除了葉節點之外,其余所有節點都有兩個子節點。

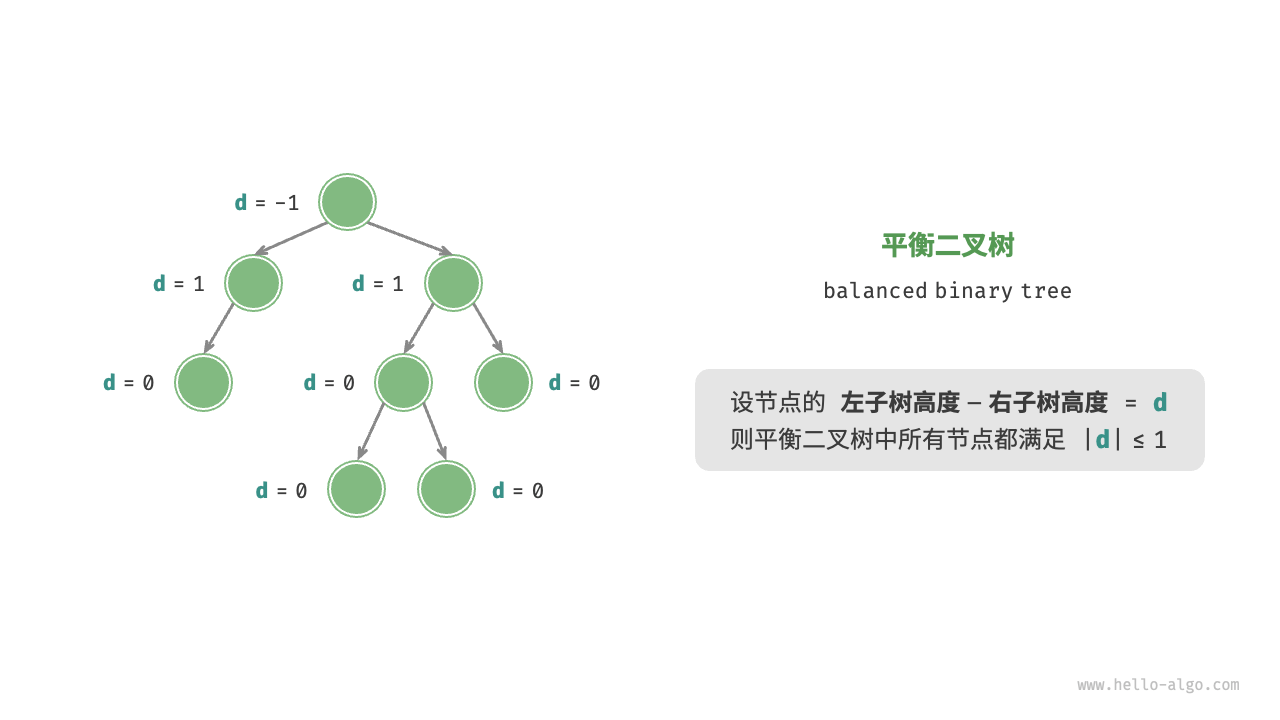

「平衡二叉樹 balanced binary tree」

任意節點的左子樹和右子樹的高度之差的絕對值不超過 1 。

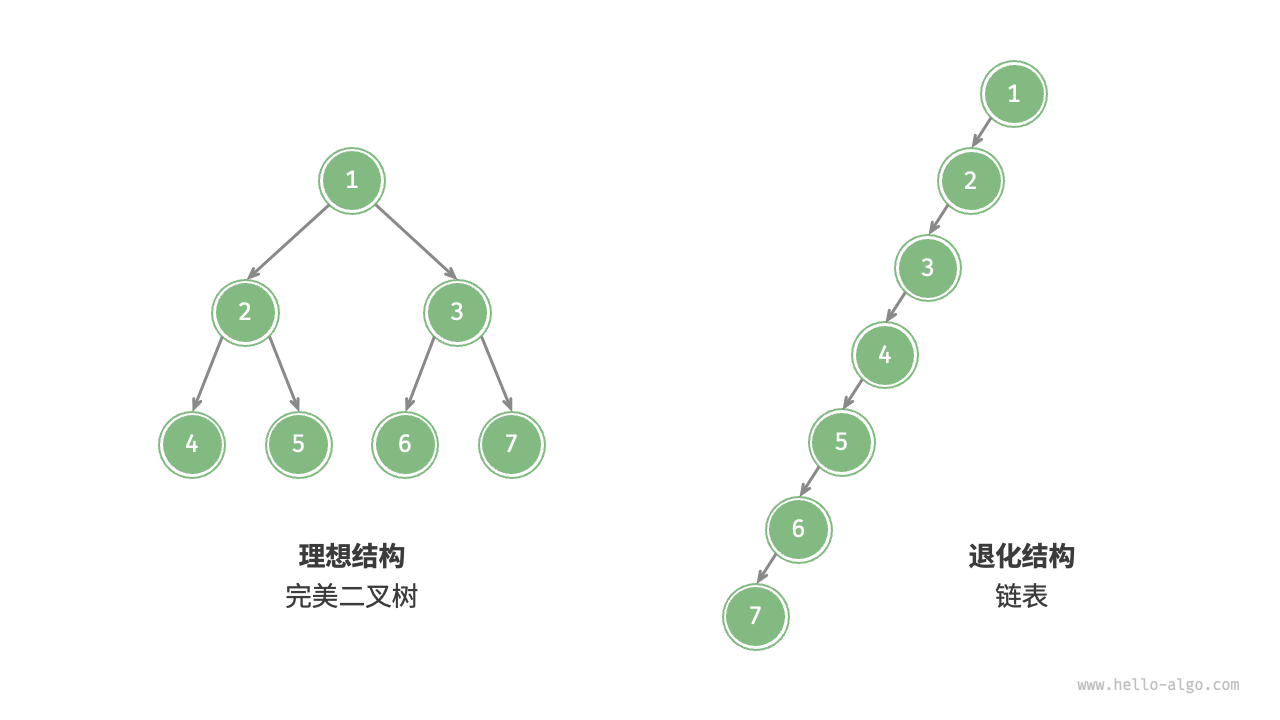

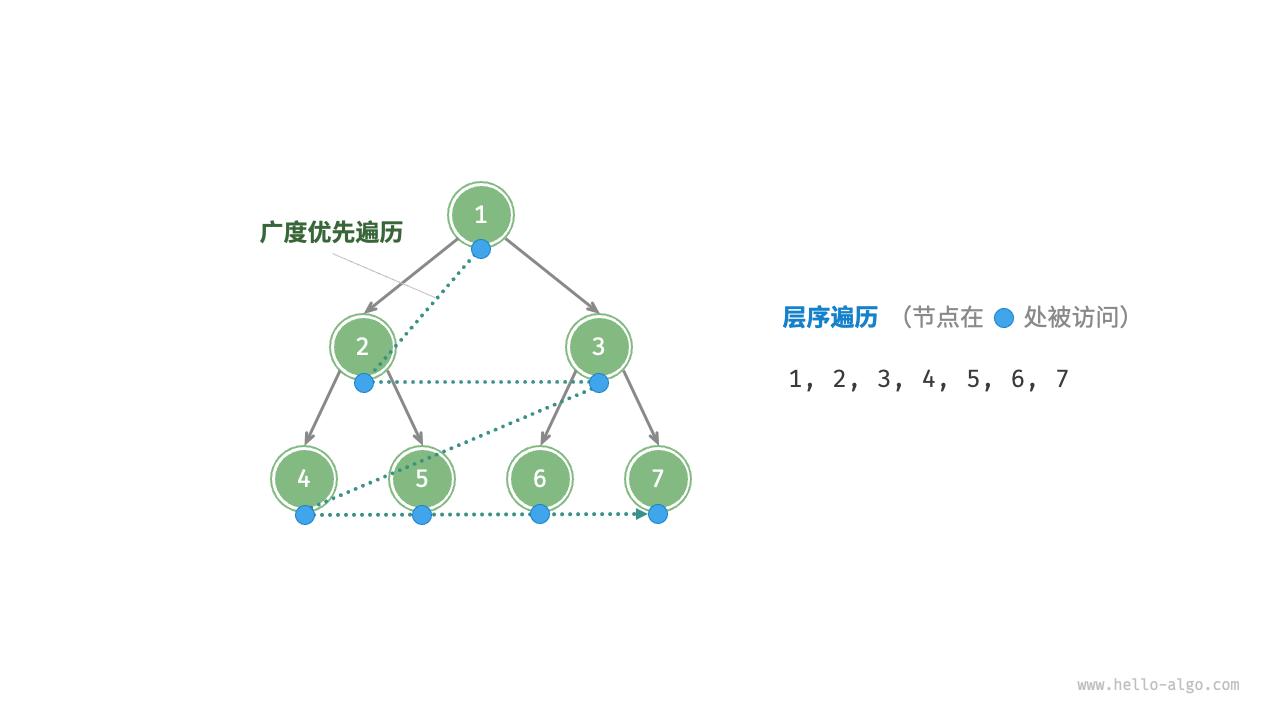

2.4.1.3 二叉樹的退化&進化

當二叉樹的每層節點都被填滿時,達到“完美二叉樹”;而當所有節點都偏向一側時,二叉樹退化為“鏈表”。

在最佳結構和最差結構下,二叉樹的葉節點數量、節點總數、高度等達到極大值或極小值。

關于二叉樹演變的個人理解

- 鏈表可以看成“所有節點的度都為1的二叉樹”,是一種特化的二叉樹,理論上適用于二叉樹的計算公式,也適用于鏈表。反過來,鏈表擁有的部分特點在會在二叉樹上實現。

- 二叉樹的幾種常用類型也有自身的演化過程:

- 平衡二叉樹(左子樹和右子樹相差不大即可

- 圓滿二叉樹(非葉節點都有兩個子節點)

- 完全二叉樹(在圓滿二叉樹的基礎上,要求節點都靠左)

- 完美二叉樹(在完全二叉樹的基礎上,要求葉節點這層的節點都必須被填滿)

2.4.2 二叉樹遍歷

鏈表的遍歷方式是通過指針逐個訪問節點。然而,從物理結構的角度來看,樹是一種基于鏈表的非線性數據結構,這使得遍歷樹比遍歷鏈表更加復雜,需要借助搜索算法來實現。

二叉樹常見的遍歷方式包括層序遍歷、前序遍歷、中序遍歷和后序遍歷等。(手敲代碼幫助理解)

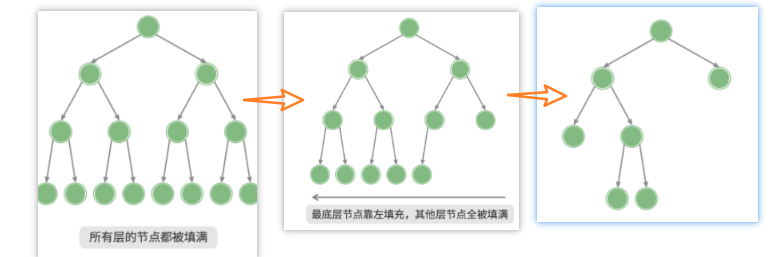

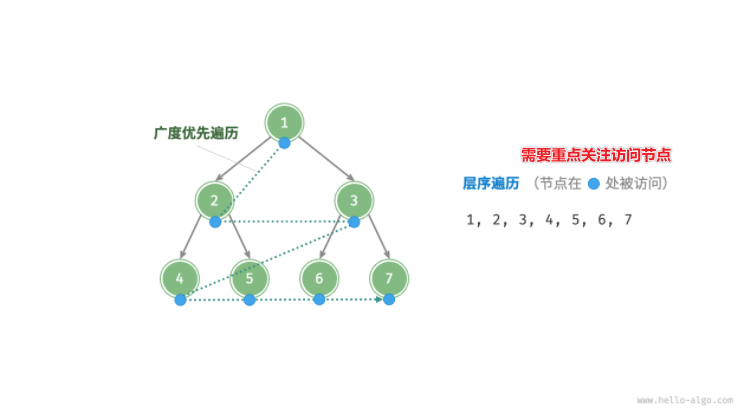

2.4.2.1 層序遍歷 level-order traversal

從頂部到底部逐層遍歷二叉樹,并在每一層按照從左到右的順序訪問節點。

層序遍歷本質上屬于**「廣度優先遍歷 breadth-first traversal」,也稱「廣度優先搜索 breadth-first search, BFS」**,它體現了一種“一圈一圈向外擴展”的逐層遍歷方式。

代碼

廣度優先遍歷通常借助“隊列”來實現。

實現思路如下:

- 給出一個隊列,先存入根節點; 給出一個列表,用于存儲結果

- 遍歷該隊列

- 節點出隊

- 像列表,存入數值

- 將出隊的節點對應的節點(如有)入隊

- 以此循環

// 層序遍歷

Queue<TreeNode> treeNodeQueue = new ArrayDeque<>();

treeNodeQueue.add(n1);

List<Integer> resList = new ArrayList<>();

while (!treeNodeQueue.isEmpty()){TreeNode node = treeNodeQueue.poll();resList.add(node.val);if (node.left != null){treeNodeQueue.add(node.left);}if (node.right != null){treeNodeQueue.add(node.right);}

}

復雜度分析

- 時間復雜度為 O(n) :所有節點被訪問一次,使用 O(n) 時間,其中 n 為節點數量。

- 空間復雜度為 O(n) :在最差情況下,即滿二叉樹時,遍歷到最底層之前,隊列中最多同時存在 (n+1)/2 個節點,占用 O(n) 空間。

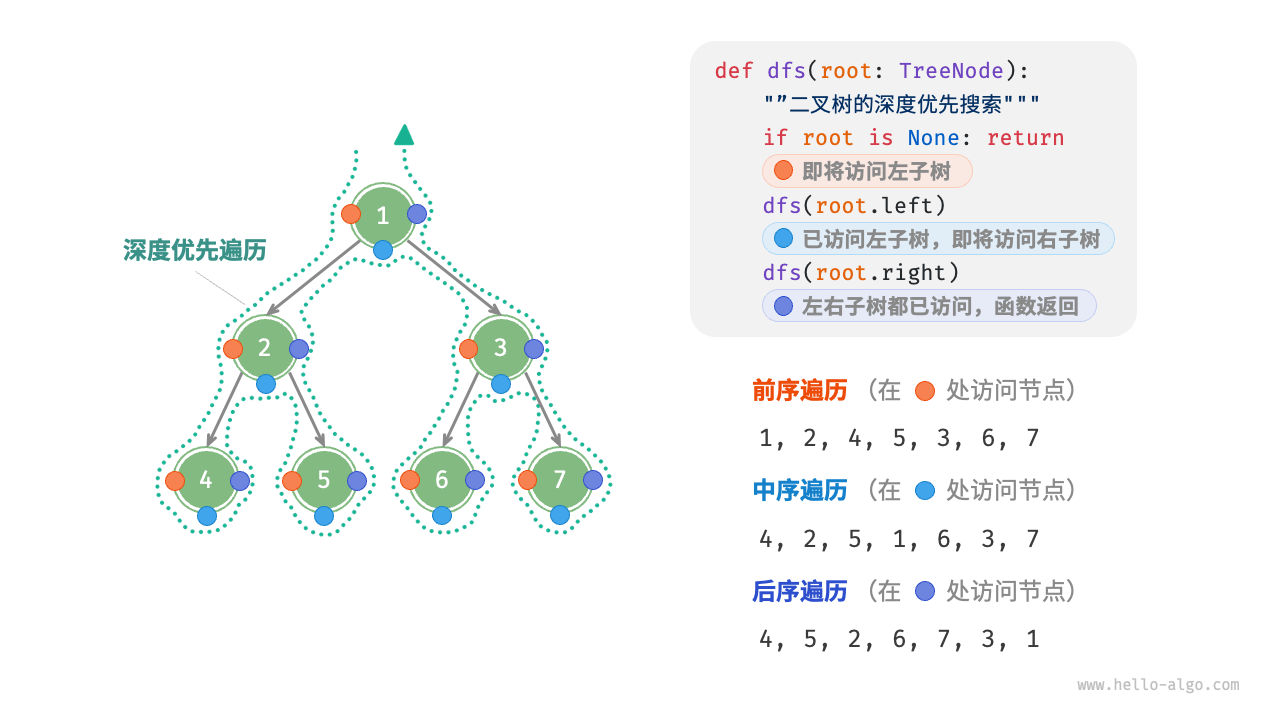

2.4.2.2 前序、中序和后序遍歷(DFS)

相應地,前序、中序和后序遍歷都屬于**「深度優先遍歷 depth-first traversal**」,也稱「深度優先搜索 depth-first search, DFS」,它體現了一種“先走到盡頭,再回溯繼續”的遍歷方式。

深度優先遍歷就像是繞著整棵二叉樹的外圍“走”一圈,在每個節點都會遇到三個位置,分別對應前序遍歷、中序遍歷和后序遍歷,

深度優先搜索通常基于遞歸實現。

遞歸過程,可分為“遞”和“歸”兩個逆向的部分。

- “遞”表示開啟新方法,程序在此過程中訪問下一個節點。

- “歸”表示函數返回,代表當前節點已經訪問完畢。

public static void main(String[] args) {/* 初始化二叉樹 */// 初始化節點TreeNode n1 = new TreeNode(1);TreeNode n2 = new TreeNode(2);TreeNode n3 = new TreeNode(3);TreeNode n4 = new TreeNode(4);TreeNode n5 = new TreeNode(5);TreeNode n6 = new TreeNode(6);TreeNode n7 = new TreeNode(7);// 構建節點之間的引用(指針)n1.left = n2;n1.right = n3;n2.left = n4;n2.right = n5;n3.left = n6;n3.right = n7;System.out.println("\n初始化二叉樹\n");PrintUtil.printTree(n1);resList.clear();preOrder(n1, resList);System.out.println(resList);resList.clear();midOrder(n1, resList);System.out.println(resList);resList.clear();afterOrder(n1, resList);System.out.println(resList);

}/*** 前序遍歷*/

static void preOrder(TreeNode node, List<Integer> res) {if (node == null) {return;}// 遍歷節點本身res.add(node.val);// 遍歷左節點preOrder(node.left, res);// 遍歷右節點preOrder(node.right, res);

}static void midOrder(TreeNode node, List<Integer> res) {if (node == null) {return;}// 遍歷左節點preOrder(node.left, res);// 遍歷節點本身res.add(node.val);// 遍歷右節點preOrder(node.right, res);

}static void afterOrder(TreeNode node, List<Integer> res) {if (node == null) {return;}// 遍歷左節點preOrder(node.right, res);// 遍歷右節點preOrder(node.left, res);// 遍歷節點本身res.add(node.val);

}

深度優先遍歷基于迭代的方式實現

力扣找到的解法:解答思路

我們也可以用迭代的方式實現方法一的遞歸函數,兩種方式是等價的,區別在于遞歸的時候隱式地維護了一個棧,而我們在迭代的時候需要顯式地將這個棧模擬出來,其余的實現與細節都相同,具體可以參考下面的代碼。

Stack<TreeNode> stack = new Stack<>();

TreeNode node = n1;

List<Integer> res = new ArrayList<Integer>();

while (!stack.isEmpty() || node != null) {while (node != null) {res.add(node.val);stack.push(node);node = node.left;}node = stack.pop();node = node.right;

}

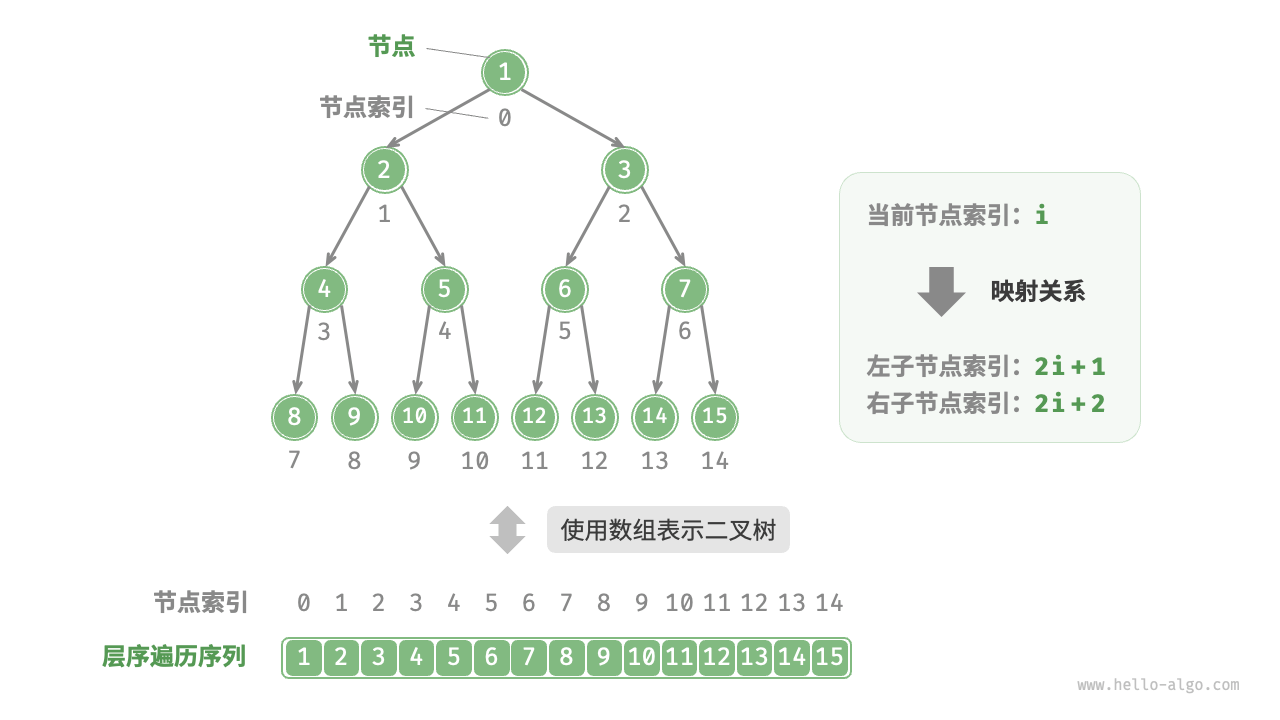

2.4.3 二叉樹數組表示

2.4.3.1 數組表示完美二叉樹

原文中給出的圖非常直觀的展示了數組如何表示二叉樹

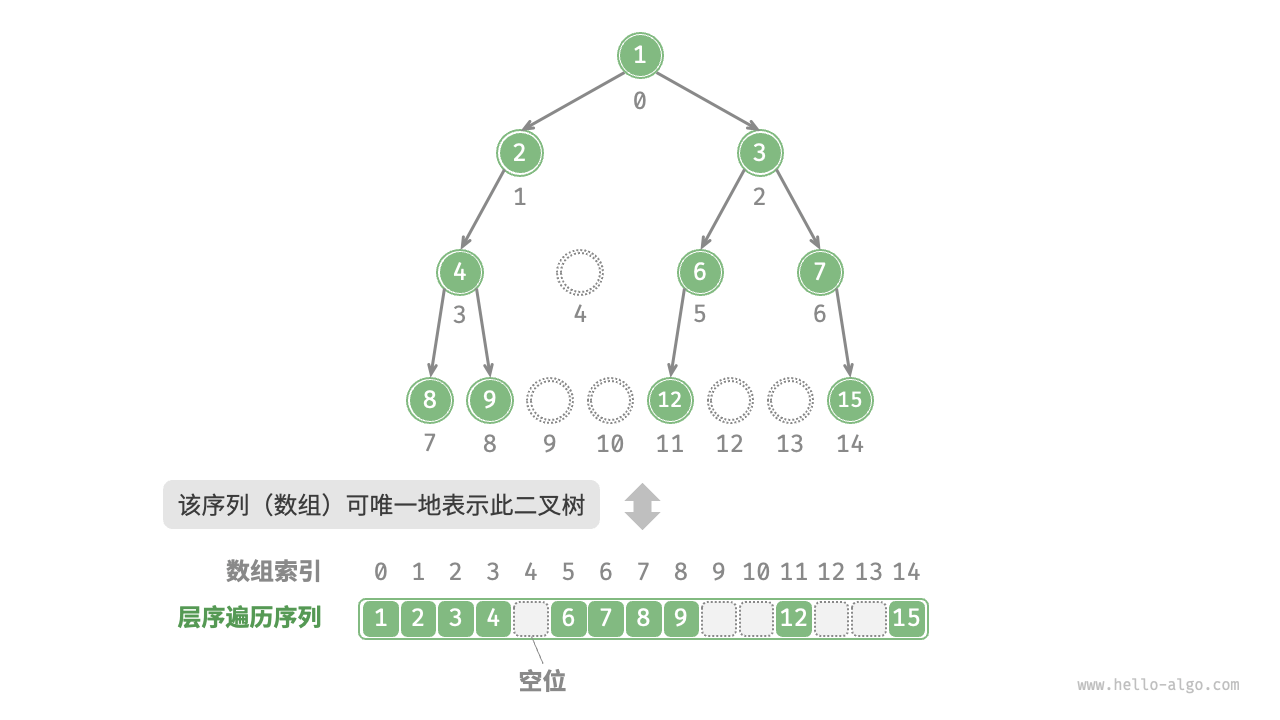

2.4.3.2 數組表示任意二叉樹

在上面的基礎上,顯式地寫出所有 None

綜上不難發現,,完全二叉樹非常適合使用數組來表示。回顧完全二叉樹的定義,None 只出現在最底層且靠右的位置,因此所有 None 一定出現在層序遍歷序列的末尾。

代碼實現

嘗試用List<Integer>來表示的二叉樹,實現以下操作:

- 給定某節點,獲取它的值、左(右)子節點、父節點。

- 獲取前序遍歷、中序遍歷、后序遍歷、層序遍歷序列。

2.4.3.3 優點與局限性

二叉樹的數組表示主要有以下優點。

- 數組存儲在連續的內存空間中,對緩存友好,訪問與遍歷速度較快。

- 不需要存儲指針,比較節省空間。

- 允許隨機訪問節點。

然而,數組表示也存在一些局限性。

- 數組存儲需要連續內存空間,因此不適合存儲數據量過大的樹。

- 增刪節點需要通過數組插入與刪除操作實現,效率較低。

- 當二叉樹中存在大量

None時,數組中包含的節點數據比重較低,空間利用率較低。

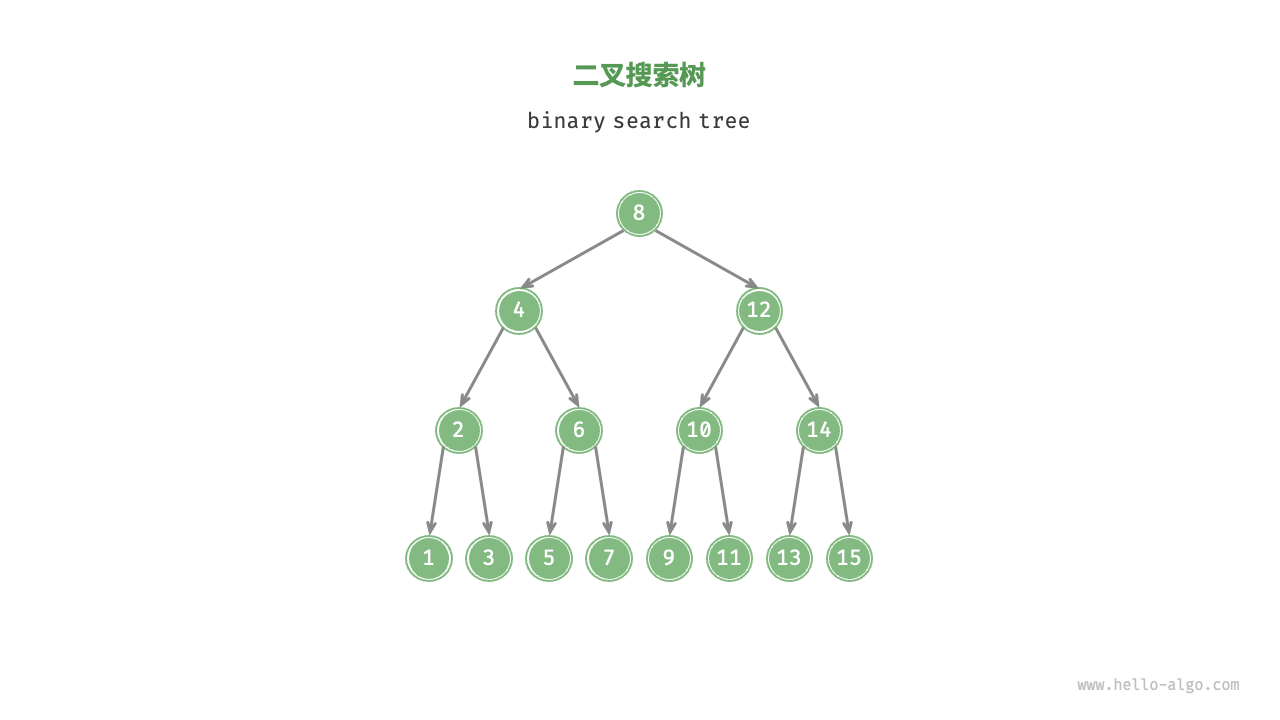

2.4.4 二叉搜索樹

「二叉搜索樹 binary search tree」滿足以下條件。

- 對于根節點,左子樹中所有節點的值 < 根節點的值 < 右子樹中所有節點的值。

- 任意節點的左、右子樹也是二叉搜索樹,即同樣滿足條件

1.。

和“堆”的概念近似,也要做出區分。

- 「小頂堆 min heap」:任意節點的值 ≤ 其子節點的值。

- 「大頂堆 max heap」:任意節點的值 ≥ 其子節點的值。

個人理解:

- 二叉搜索樹體現了二分算法的思想

2.4.4.1 二叉搜索樹的搜索操作

查詢

給定目標節點值 num ,可以根據二叉搜索樹的性質來查找。如圖 7-17 所示,我們聲明一個節點 cur ,從二叉樹的根節點 root 出發,循環比較節點值 cur.val 和 num 之間的大小關系。

- 若

cur.val < num,說明目標節點在cur的右子樹中,因此執行cur = cur.right。 - 若

cur.val > num,說明目標節點在cur的左子樹中,因此執行cur = cur.left。 - 若

cur.val = num,說明找到目標節點,跳出循環并返回該節點。

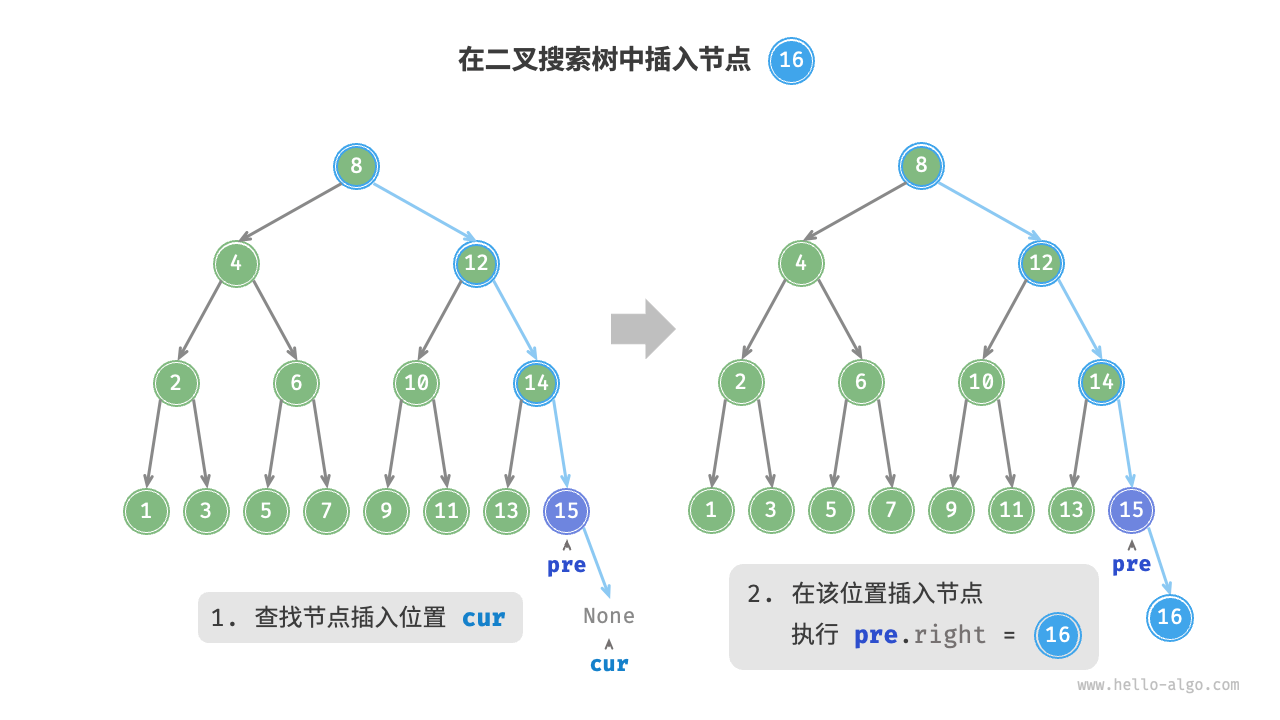

插入節點

插入節點時需要注意保持二叉搜索樹“左子樹 < 根節點 < 右子樹”的性質

- 需要查詢插入位置:和查詢操作類似,從根節點觸發,直到葉節點(遍歷至

None)時跳出循環。 - 在該位置插入節點:初始化節點

num,將該節點置于None的位置。

插入時需要注意:

- 二叉搜索樹不允許存在重復節點,否則將違反其定義。因此,若待插入節點在樹中已存在,則不執行插入,直接返回。

刪除節點

刪除節點需要區分三種情況,分別是節點的度為0/1/2時,進行的操作是不同的

- 度為0時,節點是葉節點,直接刪除

- 度為1時,該節點只有一個葉節點(高度為1),將待刪除節點替換為其子節點即可。

- 當待刪除節點的度為 2 時,我們無法直接刪除它,而需要使用一個節點替換該節點。由于要保持二叉搜索樹“左子樹 < 根節點 < 右子樹”的性質,因此這個節點可以是右子樹的最小節點或左子樹的最大節點。

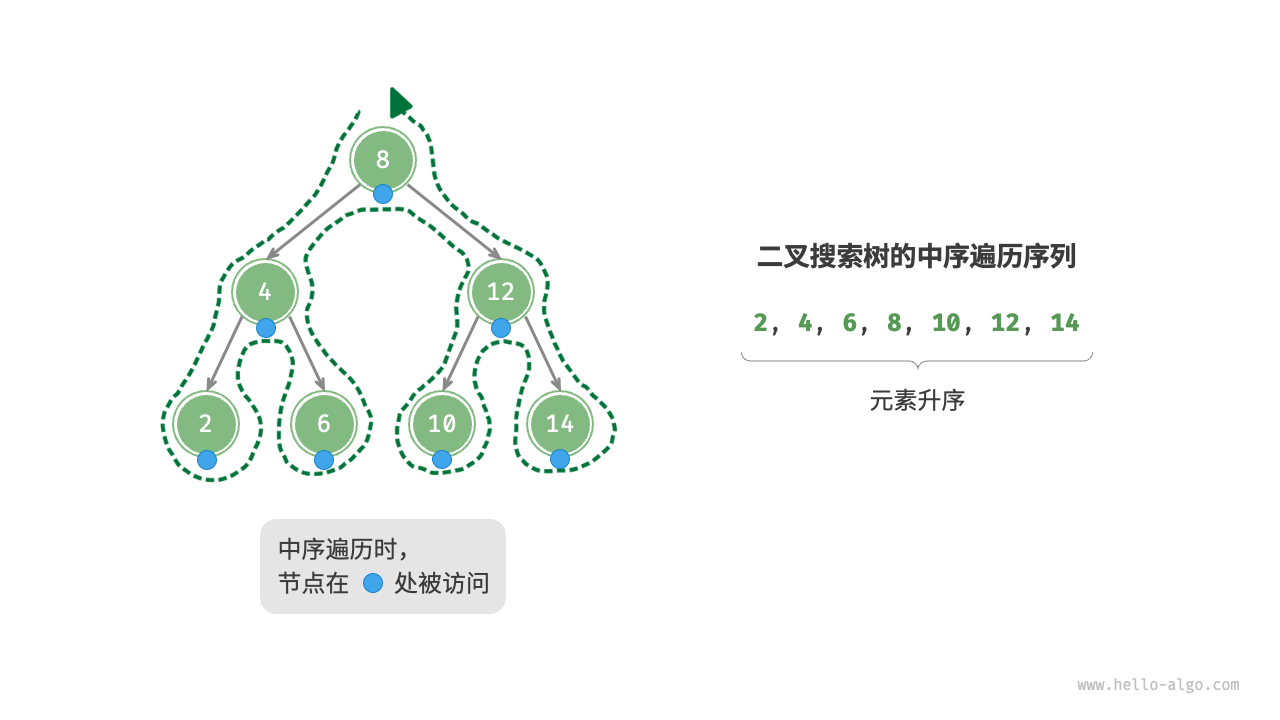

中序遍歷

由于二叉搜索樹的特性,中序遍歷遵循“左 → 根 → 右”的遍歷順序,而二叉搜索樹滿足“左子節點 < 根節點 < 右子節點”的大小關系。從而得出一個重要性質:二叉搜索樹的中序遍歷序列是升序的。

利用中序遍歷升序的性質,我們在二叉搜索樹中獲取有序數據僅需 O(n) 時間,無須進行額外的排序操作,非常高效。

2.4.4.2 搜索二叉樹的效率

對比無序數組和二叉搜索樹。

| 無序數組 | 二叉搜索樹 | |

|---|---|---|

| 查找元素 | O(n) | O(log?n) |

| 插入元素 | O(1) | O(log?n) |

| 刪除元素 | O(n) | O(log?n) |

- 二叉搜索樹的各項操作的時間復雜度都是對數階,具有穩定且高效的性能。可以得出二叉搜索樹是“平衡”的(理想狀態下

- 比較之下,二叉搜索樹在查詢和刪除元素時有較大優勢。

- 只有在高頻添加、低頻查找刪除數據的場景下,數組比二叉搜索樹的效率更高。.

- 如果我們在二叉搜索樹中不斷地插入和刪除節點,各種操作的時間復雜度也會退化為 O(n) 。

2.4.4.3 二叉搜索樹常見應用

- 用作系統中的多級索引,實現高效的查找、插入、刪除操作。

- 作為某些搜索算法的底層數據結構。

- 用于存儲數據流,以保持其有序狀態。

由于劣化的現象存在,所以在實際業務場景中是比較少見的。

為了解決二叉搜索樹會劣化的問題,后續基于二叉搜索樹給出了更優的算法

- 比如平衡二叉樹(AVL樹),通過一系列操作,確保在持續添加和刪除節點后,AVL 樹不會退化。AVL 樹?

- 還有非常出名的紅黑樹——自平衡的二叉查找樹具體可以看看文章

2.5 堆

——初始化列表)

優化函數,學習速率與反向傳播算法--九五小龐)

:閾值處理、掩膜和重新映射圖像)

)

_neuralforecast)