今日復習計劃:做題

例題1:笨笨的機器人

問題描述:

肖恩有一個機器人,他能根據輸入的指令移動相應的距離。但是這個機器人很笨,他永遠分不清往左邊還是往右邊移動。肖恩也知道這一點,所以他設定這個機器人不管向哪邊只要走出7步就會自動回到原點(如果不這樣設定機器人就有可能跑到肖恩找不到的地方)。請你計算肖恩給機器人一串指令后,機器人能回到肖恩面前的概率(機器人初始時在肖恩面前)。

輸入描述:

第一行輸入一個n,表示肖恩一次輸入n條指令;

第二行輸入n個整數,a[i]表示肖恩輸入的第i條指令。

數據保證:1 <= n <= 15,0 <= a[i] <= 1000

輸出描述:

輸出一個浮點數表示機器人回到肖恩面前的概率。浮點數四舍五入后保留小數點后4位小數。

參考答案:

def get():cnt = 0for i in range(1<<n):ans = 0for j in range(n):if (i >> j & 1 == 1):ans += li[j]else:ans -= li[j]if ans % 7 == 0:cnt += 1return cnt

n = int(input())

tot = 2**n

li = list(map(int,input().split()))

cnt = get()

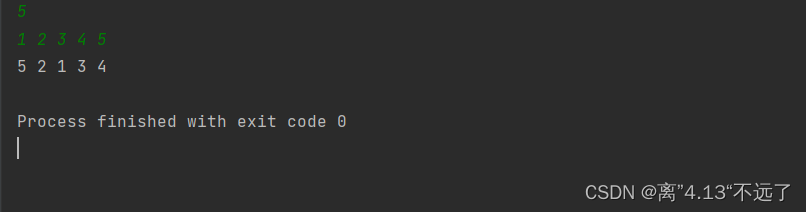

print('{:.4f}'.format(cnt / tot + 0.0000001))運行結果:

以下是我對此題的理解:

這道題目可以通過暴力枚舉的方式來解決。我們可以枚舉所有可能的指令組合,并計算每個組合下機器人能否回到原點。然后,統計滿足條件的組合數量,并計算其概率。

思路解析:

1.枚舉所有可能的指令組合

使用位運算可以方便地枚舉所有可能的指令組合。假設肖恩輸入了n條指令,那么一共有2^n種指令組合,即1 << n;

2.計算每個組合下機器人是否能夠回到原點

遍歷每個指令組合,根據指令的正負確定機器人的移動方向,并累加移動的距離。然后判斷移動的距離能否整除7,如果能,則表示機器人可以回到原點。

3.統計滿足條件的組合數量

統計滿足條件的組合數量,即機器人能夠回到原點的組合數量。

4.計算概率

將滿足條件的組合數量除以總的指令組合數量,得到機器人回到原點的概率。

接下來是我的代碼解釋:

def get():定義了一個函數get,用來統計滿足條件的組合數

cnt = 0:初始化滿足條件的組合數量為0

for i in range(1<<n):通過位運算枚舉所有可能出現的組合

ans = 0:初始化移動的距離為0

for j in range(n):遍歷每個指令

if(i >> j & 1 == 1):檢查當前指令是否在指令組合中

如果是,則將指令對應的距離加到ans中,否則,就減去。

if ans % 7 == 0:檢查ans是否為7的倍數

如果是,則說明機器人能回到原點,將滿足條件的組合數加一

return cnt:返回滿足條件的組合數量

n = int(input()):輸入肖恩一次輸入的指令數量

tot = 2 ** n:計算總的組合數量

li = list(map(int,input().split())):輸入肖恩所輸入的指令列表

cnt = get():調用get函數統計滿足條件的組合數量

print('{:.4f}'.format(cnt / tot + 0.0000001)):計算最后答案。加上0.0000001是為了避免除法運算時可能出現的精度損失導致的錯誤舍入。

例題2:迷失之數

問題描述:

肖恩是一名冒險家,他聽說在一座神秘的迷宮中隱藏著巨大的寶藏,迷宮中有一個特殊的房間,房間里有一行數字序列A,被稱之為”迷失之數“,傳說有著神秘的力量。

據傳言,只有將這些數字重新排列,才能找到通往寶藏的路徑。肖恩發現,通過重排這個數字序列,使得重排后的序列的前綴或和數組B的字典序最大,就能夠觸發隱藏在迷宮深處的傳送門,進入寶藏所在的禁地。

肖恩希望能夠成功解開這個謎題,以獲得寶藏的榮譽和財富。他需要利用自己的智慧和洞察力,找到最佳的數字排列方式。現在,你能幫助肖恩找到正確的序列,找到通往寶藏的序列嗎?

前綴或和:B[i] = a[1] or a[2] or a[3] or... or a[i - 1] or a[i]稱B[i]為A的前綴1到i的前綴或和。

輸入描述:

第一行輸入一個n,表示數字序列A的長度;

第二行輸入n個數字,第i個數字A[i]表示序列的第i個數字。

數據保證:1 <= n <= 10^6,1 <= A[i] <= 10^9。

輸出描述:

輸出n個數字,表示前綴或和字典序最大的序列。

若字典序相同時,保持原數組輸入順序不變,即若ai和aj(i < j)在某一位置能得到相同字典序的序列時,保持ai在aj之前。

參考答案:

n = int(input())

A = list(map(int,input().split()))

B = [max(A)]

V = max(A)

A.remove(max(A))

for _ in range(30):tmp,ind = -1,-1for i in range(len(A)):if tmp < ((V|A[i]) - V):tmp = ((V|A[i]) - V)ind = iif ind == -1:breakB.append(A[ind])V|=A[ind]A.remove(A[ind])

print(*A,*B)運行結果:

以下是我對此題的理解:

一行一行寫太麻煩了,我用注釋的形式表示出來:

n = int(input()) # 輸入數字序列 A 的長度

A = list(map(int,input().split())) # 輸入數字序列 AB = [max(A)] # 初始化一個數組 B,初始值為 A 中的最大值,表示序列的第一個數字

V = max(A) # 使用變量 V 來記錄當前已經形成的前綴或和A.remove(max(A)) # 從 A 中移除最大值,因為最大值已經添加到 B 中# 循環 30 次,這里選擇 30 次是因為題目中限定了數字范圍為 1 到 10^9,而 2^30 = 1073741824 大于 10^9

for _ in range(30):tmp, ind = -1, -1 # 初始化臨時變量 tmp 和索引 ind,用于記錄最大增加值和對應的索引# 遍歷 A 中的數字,找到能夠使得字典序最大的數字for i in range(len(A)):# 計算當前數字與 V 進行按位或操作后的增加值add_value = (V | A[i]) - V# 比較增加值是否大于臨時變量 tmp,如果是則更新 tmp 和 indif tmp < add_value:tmp = add_valueind = i# 如果找不到能夠增加字典序的數字,則結束循環if ind == -1:break# 將找到的數字添加到 B 中,并更新 VB.append(A[ind])V |= A[ind]A.remove(A[ind]) # 從 A 中移除已經添加到 B 中的數字# 輸出新序列,保持原數組輸入順序

print(*A, *B)

好了,以上的注釋就是我的思路。

OK,今天狀態不好,這篇就這樣了,下一篇繼續!

)

)

、事件源、常用事件)

)

(19-21,卷積層、填充padding、步幅stride、多輸入多輸出通道))