Design

Architecture

Interiors

Fashion

Art

Transport

THE STUFF THAT

REFINES YOU

破界造物

New Language

?

“Neobject,言如其字,從語義上,前綴 neo- 表示新的,object 則是物體,是客觀存在,很中性,作動詞意為‘反對’。設計創造也時常伴有一些推陳出新的意思,算是不謀而合了”,設計師陳旻這樣介紹起自己正在為本年“設計上海 DesignShanghai“策劃的這場被命名為“Neobject(新開物)“的展覽。“讀書時我一直念產品設計專業,按理說產品(product)是我很常接觸的目標,但我卻對 object 情有獨鐘。Product 會帶有功能或其他的明確目的性,需要在一個有條件約束的條框里折衷妥協,難免功利一些。而 object 卻常常是創造者們最純粹最忠于自我的表達,很少雜質”。在他看來,手作的溫度能夠帶回給人類很多文明的線索,然而一味只顧挑戰工藝難度,也并非是創造的初衷。

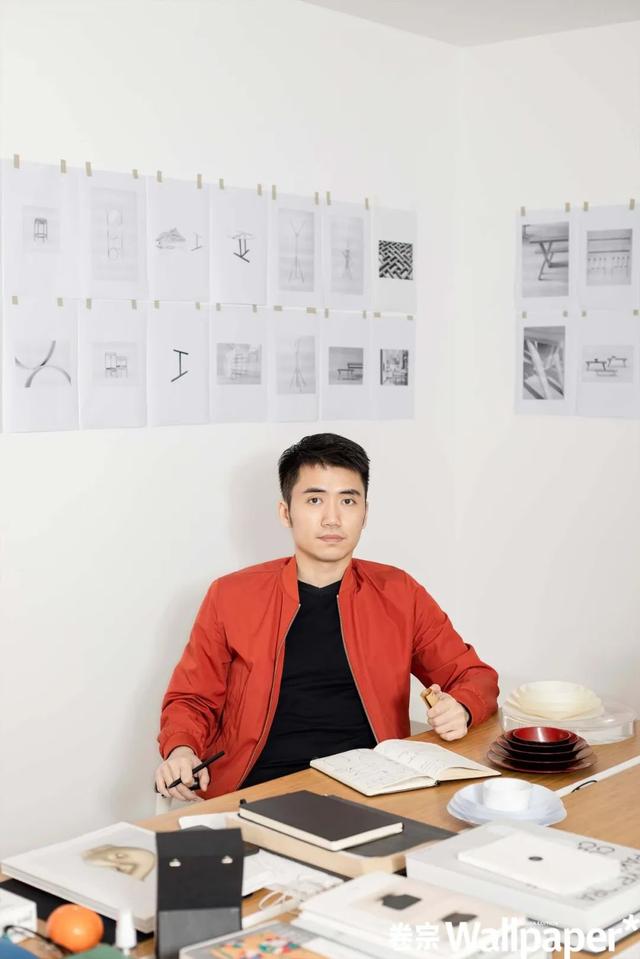

上 設計師陳旻于自己位于杭州的工作室內,其策劃的展覽“新開物”,融合并反思了藝術、工藝和設計之關系。攝影:沈逸軒、許丹

“杭州凳”是陳旻最為人津津樂道的作品,他曾憑此入圍2018年 Loewe 國際工藝獎,此后又出任了2019年該獎項的評委。這件由竹材制成的作品對設計師本人來說就像是一則“聲明”(statement),為這位生長于杭州的設計師找到了最適合自己的東方語言。在他的工作室內,可以看到不少這位設計師的代表作,杭州凳、Steamer 系列、“化身”燈(Embodiment)、Y 長凳等等,從武夷山手工定制而來的蒸籠,到福建傳統建筑中的木質古典框窗,靈感依舊是源自東方的日常物件。

上 在陳旻的工作室內,可以看到不少這位設計師代表作,杭州凳、Steamer 系列、窗框燈、Y 長凳等等。攝影:沈逸軒、許丹

下 陳旻為展覽“新開物”創作的新作品。攝影:沈逸軒、許丹

<< 向左滑動查看下一張

被問及什么是設計中的“中國語言”,陳旻則認為設計中的漢語恐怕不是自己現在能定義或解釋的,“這應該由廣大中國設計師以及在中國做設計的外國設計師通過自身對當時當地的理解,做出的一種設計詮釋,它一定是一個綜合的概念”。而語言與標簽大不相同,“極少有設計師藝術家會安于標簽,標簽和風格一樣,是一個封閉的死循環,排斥有創造性的發展,更禁止突破。而語言是開放的系統,兼容并包,與時俱進,是不斷在進化的體系”。設計,是關于人和交流的學科,“語言”則是交流的最主要工具。

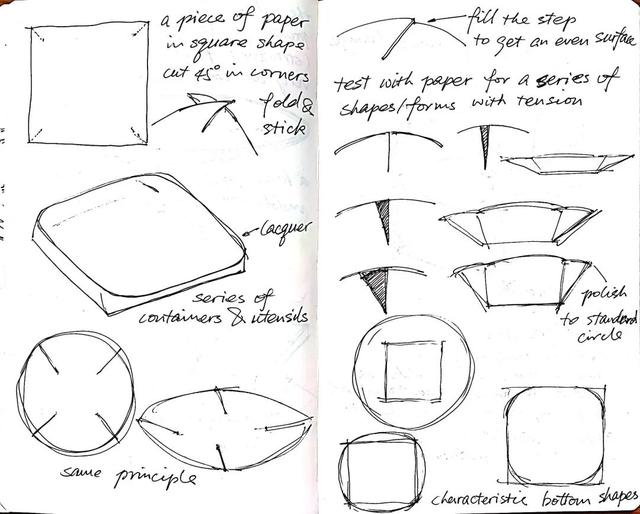

陳旻新作設計手稿。?? 陳旻

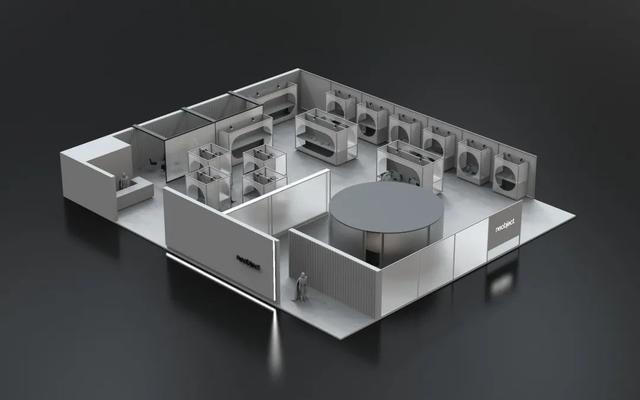

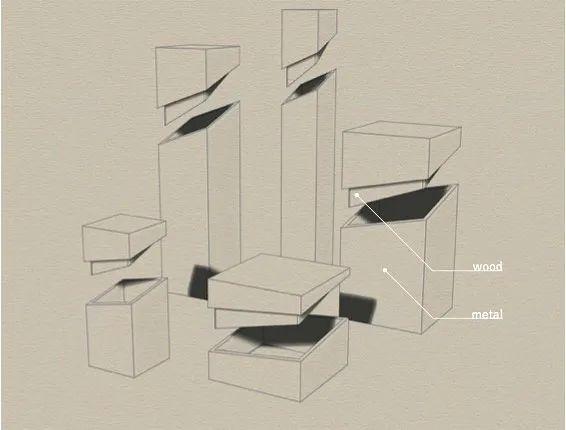

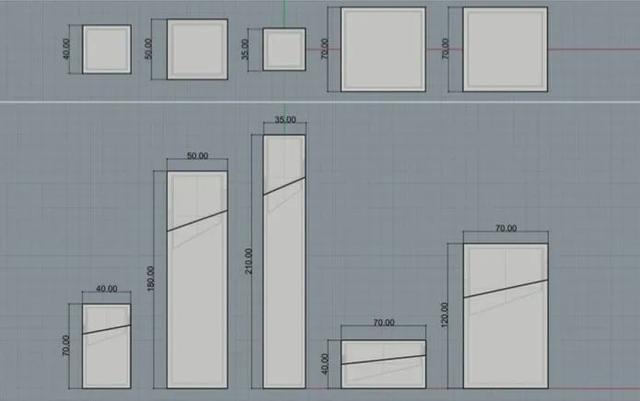

上/下 陳旻的工作臺上擺放著其自己設計的“新開物”新作模型。攝影:沈逸軒、許丹;“新開物”展覽展陳設計圖。?? 陳旻

充滿東方文人氣息的“杭州凳”實則誕生于2008年夏天的意大利,因為當時受工作條件局限,只能通過手邊的普通 A4 紙來構建草模。“我一直秉持著用手思考的方式,從未習慣用 CAD 軟件來創作。紙張疊加而形成的彈性給了我設計結構的契機,我迅速記錄下腦子里的幾個第一直覺,而杭州凳就是當時的第一個結構想法,也做成了第一個草模。然而從紙到竹片經歷了五年的等待、調研和實驗”。此次參展“Neobject”的作品將現代的造型語言運用到傳統漆器,依舊是由紙模開始,“經 CAD 軟件精確控制,3D 打印技術生成的尼龍底胚,以“素髹”之法上漆,凸顯了漆器工藝的流暢與感性”。而其邊緣由瓦粉制作的隨機粗糙肌理,是工業制造無法替代的。

上 “杭州凳”由多層竹皮制成,小巧而簡約。它很好的利用了竹皮材料的彈性特點,既為使用 者提供了恰當的舒適感,也表達了杭州城輕松而自由的氣息。?? 陳旻

“好的設計是功能、材料、結構、工藝等彼此唯一的選擇,這是一個嚴格的嘗試和篩選過程,也包含一些時空的巧合,但回頭細品又發現一切都像是注定的”,此后的創造,“很多都是不斷加深同一理解后的升級”。

參展“Neobject(新開物)“的藝術家由來自不同國家、不同背景的設計師組成,“每個受邀的藝術家、設計師、工藝家其實都有各自不同的經歷、認知、創作手段、美學觀念等等。”

設計師陳旻為本年“設計上海 DsignShanghai“策劃的“Neobject(新開物)“展覽的部分參展作品。

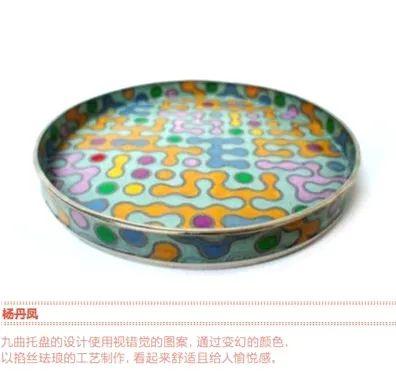

“既然 neobject 是藝術、工藝與設計的新綜合體,它必然是可以殊途同歸的,這也是我的初衷”。陶藝家安田猛(Takeshi Yasuda)亦曾入圍2018年的 Loewe 國際工藝獎,此次參展的作品青白釉切割紋金碗源自設計師對泥土的感受,源自優雅又難以控制的瓷土與粗曠而尖銳的“切割紋”的碰撞,宋代青白瓷上靈動的劃花技術和液態金的邊界感,為作品增強了三維的造型與力量感。董全斌的作品“外形取自蓮藕自然飽滿的姿態。紫砂材質,胎土細膩油潤,將生動從復雜中抽離出來”,試圖重新審視自然;設計師楊丹鳳(Danful Yang)的九曲托盤“使用視錯覺的圖案,具有變幻的顏色,以掐絲琺瑯的工藝制作,看起來舒適且給人愉悅感”。

上 從上順時針方向:設計師安田猛參展“新開物”的作品;辛瑤遙參展的銀釉系列;董全斌參展作品。

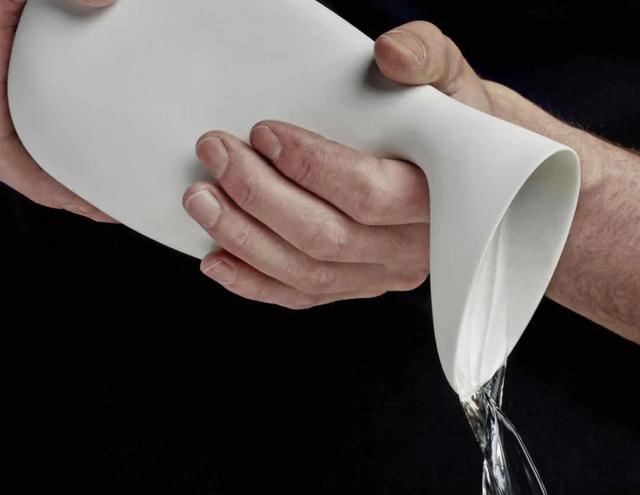

荷蘭設計師 Aldo Bakker 的作品旨在喚起與公眾在多種感官上的互動,喚起由紋理、深度、鏡像和重量引起的觸覺體驗。Bakker 將在“Neobject”展出的作品在陳旻看來是“充滿人性“的,“這套作品中,他嘗試用‘一體’去設計一整套日常用品。牛奶罐、醋油瓶、沾油碟、鹽瓶、涼水壺,這些通常由兩到三個部分組成的物件被他一一以‘one piece’的概念詮釋,誰能料到精彩絕倫的外形后面隱藏著實用主義的出發點。也因為‘一體’,使這些物體總讓人情不自禁的有生命的聯想”。

關于二人特殊的私交,陳旻說道,“Aldo 是我的恩師,他是我進入埃因霍溫設計學院后接觸的第一位老師,是我人生中唯二 fail 的期末考的締造者,也是改變我設計觀人生觀的人。和他的故事一籮筐。他講過一句我記一輩子的話:Min, do you think you really understand who you are? 十幾年了我依然在思考這問題,這其實是歐洲教育的本質,弗洛伊德的精髓”。

上 荷蘭設計師 Aldo Bakker 的作品旨在喚起與公眾在多種感官上的互動,其參展的這套作品中,試圖嘗試用‘一體’去設計一整套日常用品。上圖攝影:沈逸軒、許丹;下圖 ??Aldo Bakker

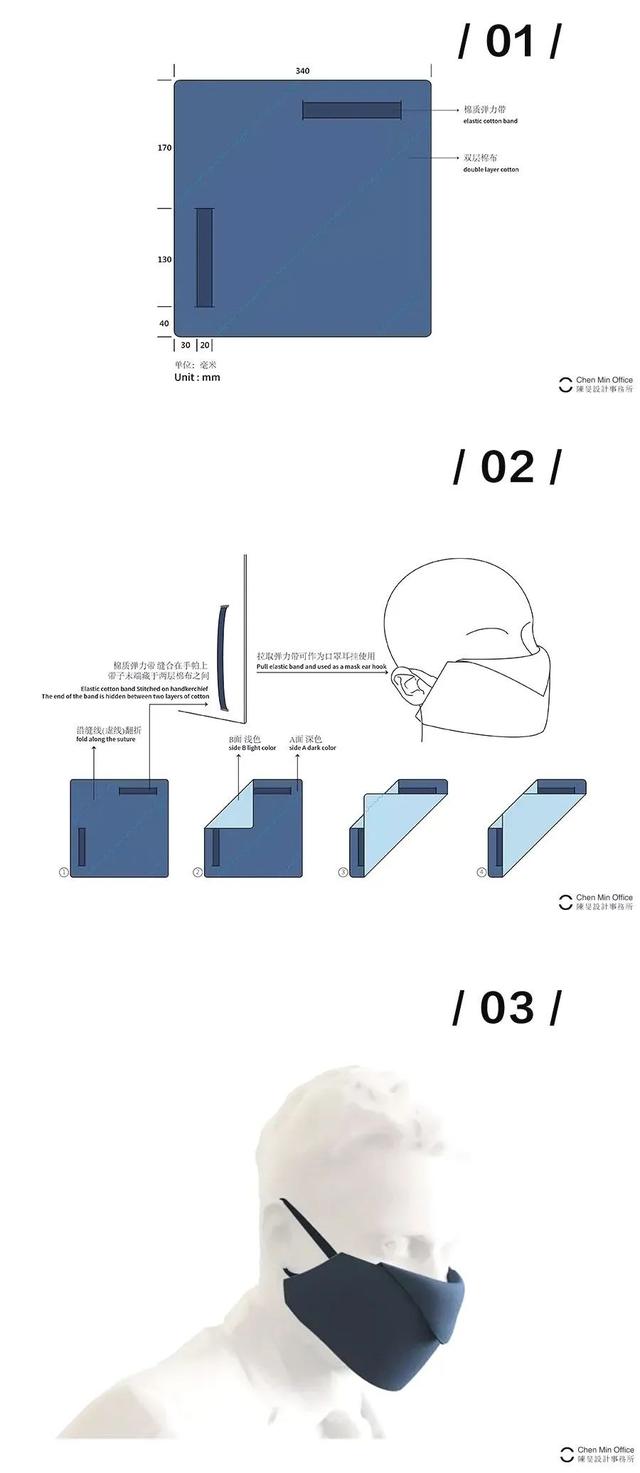

關注陳旻創作的人,不難在其間看出兩支不同又相互交織的脈絡,一支是具有鮮明東方審美的家具作品,另一支則非常注重功能,特別是一系列辦公椅設計。“產品設計一直是我求學時期的專業,事實上一直到現在我也從未離開過產品設計,所以功能和生產一直是構成我工作的基本組成部分。即便我參加一些工藝和藝術性質的工作,我也不由自主的會從功能和生產方面來思考,這已經是深入骨髓的反射了吧,改變不了的”。在最近因新冠疫情所發起的 Creative Cures 公益活動中,陳旻設計了一款口罩手帕,照設計師自己的話來說,越是大型突發性社會事件發生時,越是需要一些優秀的“設計回應”,這也是設計的社會責任所在。

在應對新冠發起的“Create Cures”(創造治愈)的公益活動中,陳旻設計的手帕改良設計——口罩手帕,是其中6個“公共衛生”議題的概念方案之一。?? Create Cures ?? 陳旻設計事務所

在17世紀明代科學家宋應星的百科全書式著作《天工開物》中,“開物”指的是利用人工對自然所進行的創造生產,而“新開物”在他看來,代表的是藝術、工藝和設計之融合,“這是一種對創造的邏輯反思。人工發展到如今這樣發達的科技水平不該成為創新同質化的理由,更不該成為自然的沉重負擔,如何思考當下和今后造物方法和趨勢,不正可謂之‘新開物’嗎?”

新開物Neobject

參展作品及概念

設計師 Aldo Bakker

“新開物”參展作品

這套作品 Aldo Bakker 嘗試用“一體” 去設計一整套日常用品。牛奶罐、醋油瓶、蘸油碟、鹽瓶、涼水壺, 這些通常由兩到三個部分組成的物件被他以“one piece”的概念詮釋, 其后面隱藏著實用主義的出發點。

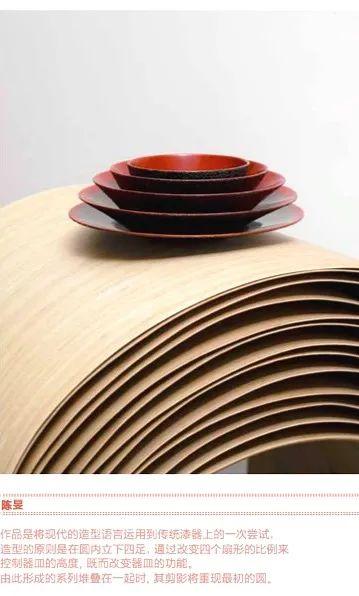

設計師陳旻

“新開物”參展作品

作品是將現代的造型語言運用到傳統漆器上的一次嘗試,造型的原則是在圓內立下四足,通過改變四個扇形的比例來控制器皿的高度,既而改變器皿的功能。由此形成的系列堆疊在一起時,其剪影將重現最初的圓。

設計師 Yashima Ide

“新開物”參展概念稿

本次設計的作品所用材料為日本最古老的茶室建筑材料,是唯一可以被認可的“待庵”舊用建筑材料。

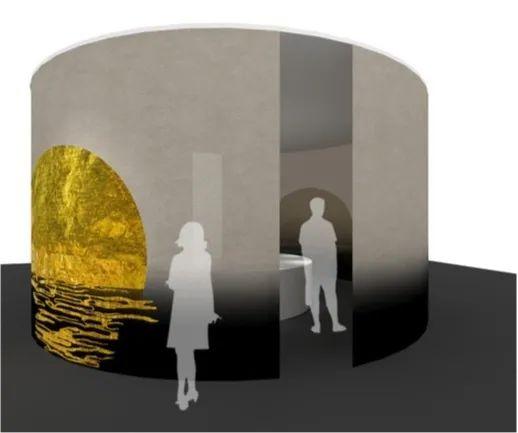

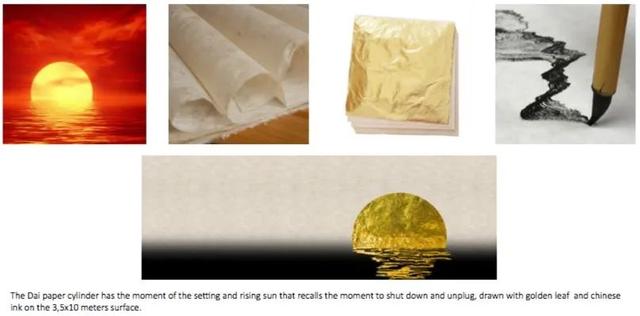

設計師 Juju Wang

“新開物”參展概念稿

由兩片 3,5X10米、用擁有800多年歷史的傣紙制成的墻面,包裹形成一個相對私密的展示空間。

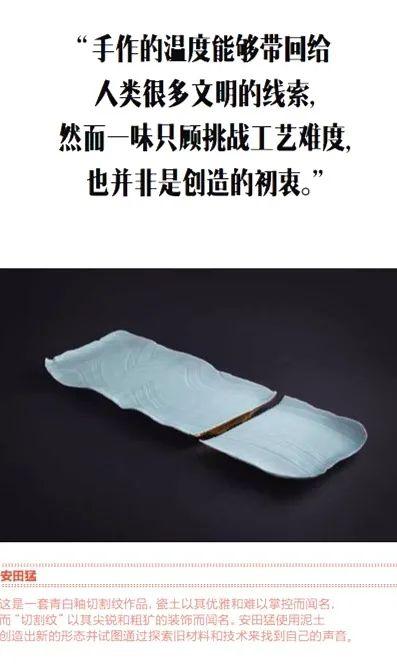

設計師 安田猛 Takeshi Yasuda

"新開物"參展作品

這是一套青白釉切割紋作品,瓷土以其優雅和難以掌控而聞名,而“切割紋”以其尖銳和粗曠的裝飾而聞名。安田猛使用泥土創造出新的形態并試圖通過探索舊材料和技術來找到自己的聲音。

設計師辛瑤遙

“新開物”參展作品

歐幾里得大花瓶,應用景德鎮師傅最擅長的工藝,用修坯工藝修出一道道階梯。探索最適合國際克萊因藍的形式。所有工序用聰明的手成就而不強調手工感。尋求幾何的完美的同時保留人工的不完美。

設計師楊丹鳳 Danful Yang

“新開物”參展作品

九曲托盤的設計使用視錯覺的圖案,通過變幻的顏色,以掐絲琺瑯的工藝制作,看起來舒適且給人愉悅感。

設計師董全斌

“新開物”參展作品

這一系列作品外形取自蓮藕自然飽滿的姿態。紫砂材質,胎土細膩油潤,作品將生動從復雜中抽離出來,試圖重新審視自然。

*“Neobject 新開物”展

將于11月26日至29日在

”設計上海”開展

designshanghai.com

Photographer: 沈逸軒、許丹

Writer: Fei Ming

Editor: Jiaruo Weng

字體設計

Font Matters

女性群像

Portrait of Ladies

FOLLOWING US

抖音/知乎賬號

方法與示例)

全系列復印機產品介紹)

方法)

:接收郵件)

)

函數)

方法)