夜色已深,一個男孩子還在打游戲。門忽然開了,媽媽走了進來,她把一碗陽春面擺在桌子上。說:"歇息一會兒,趁熱把這碗面吃了吧。"孩子嗯了一聲,眼睛沒有離開屏幕。媽媽生怕打攪孩子,悄悄地退出了房間,把門輕輕地關上。她心里想。哎。如今的孩子真是辛苦啊,都這么晚了還不能歇息。

她在門口停留了一會兒,好像認為不太放心,又輕輕推開門。

果然。不出媽媽的意料,她剛剛出去。孩子就悄悄地從抽屜里拿出了一本《伊利亞特》,津津有味地讀了起來。媽媽目睹此境。不由怒從中生:

"我都跟你說了多少遍了。不許你在游戲時間看書,你怎么就是不聽!讀這些個勞什子有什么用!

你這么喜歡看歷史、古文。就算你把三墳五典都背下來,你能懂得日新月異的網絡語言嗎?你僅僅會讀書、讀書,怎么跟同學們交往?人家說什么你都插不上話!你們公會的排名已經越來越靠后了,你就一點都不著急?我看你是要把自己讀傻了!"

這僅僅是我杜撰出來的荒誕一幕。可是,換一個透鏡,也許我們所熟知的觀念會折射出不同的光線。

大部分家長認為。凡是游戲,都不屬于學習。凡是不屬于學習的東西,對孩子的成長都是有害的。

真的是這種嗎?

我們的孩子和我們的一個非常大的不同在于,他們可能是網絡時代的第一代"土著",而我們都僅僅是網絡時代的"移民"。網絡一代喜歡學習和創造。但他們僅僅對那些"酷"的東西感興趣。

學習是人類的天性。

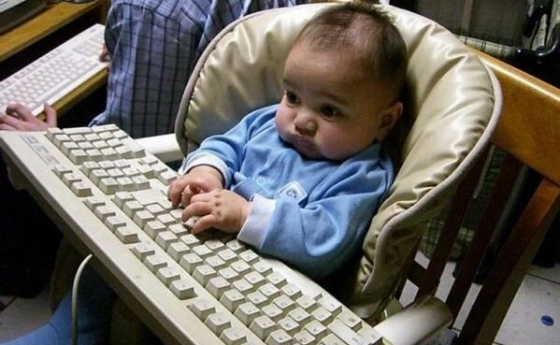

游戲從來都是一種最重要的學習方式。

一些情節復雜的電子游戲、網絡游戲之所以吸引孩子,并非由于里面的槍擊、格斗場面。玩游戲的人大致可以分為四種類型。一是"殺手"型(killer),喜歡的就是打打殺殺、暴力場面。

他們是電子游戲的最早擁躉,但新一代的游戲玩家并非都是這樣。第二類是"冒險家"型(explorer),他們喜歡的是游戲帶來的新鮮感,體驗下現實中體驗不到的感覺。

第三類是"社交家"(socializer),他們喜歡的是和其它的玩家互動。公會的會長大多是這種類型。第四種,可能也是最多的一種是"自我實現者"(achiever),他們在游戲里尋找的是那種成長和自我實現的感覺。

網絡游戲給玩家提供了一個廣闊的舞臺。大型的網絡游戲中都有公會。大的公會能有幾百人。

組織一個公會和管理一個企業能有什么不同?你須要吸引一批志同道合者,大家來自不同的背景,有著不同的個性,你怎么可以讓他們團結起來?你怎么讓每一個人都發揮出自己的優勢。培養默契的團隊精神?

難怪。《哈佛商業評論》上曾有一篇文章講到:"看一個人是否可以管理好一個互聯網企業。最好的標志不是看他有沒有MBA文憑。而是有沒有創建一個70級的公會。"孩子們,以后你們寫簡歷的時候,一定要記住把自己游戲里公會的成就寫上!

電子游戲是個鼓舞創新的行業。一方面,傳統的技藝在這里可以煥發新春。它須要大量的計算機、數學、繪畫、雕塑,各行各業的人才,還有一方面。它對創新提出了前所未有的挑戰:怎樣從簡單的規則中演化出無窮的復雜性?一千個玩家要有一千種不同的玩法和結果。

當然,不是說僅僅要讓孩子天天打游戲,就行幫助他們順利地成長和成才。可是,值得反思的是,假設孩子們個個都喜歡游戲。不喜歡學習,那么是孩子們出了問題。還是我們的學校教育出了問題?假設Google搜索引擎比老師們更了解孩子的愛好和夢想,是互聯網的錯誤,還是老師們的恥辱?

有一個傳教士,想要在年輕人中傳播福音。他就注冊了一個魔獸世界的賬號。魔獸世界里又分聯盟和部落兩個陣營。

這個傳教士發現。選擇部落的玩家,往往更加憤慨、陰郁,在他看來,也是最須要解救的迷途羔羊。于是,他選擇了亡靈牧師。別的玩家天天出去打怪、練級、PVP。他一個人靜靜地呆在亡靈的主城,看到匆匆路過的玩家。就跟人套近乎,結果。他在游戲里發展了上千名教徒。

這時候,我們的教育者在哪兒呢?

)

—hbase的thrift接口)

—hadoop的thrift接口)

(14)使用seaborn繪制熱圖...)