數據結構——堆

- 堆

- 堆簡介

- 堆的分類

- 二叉堆

- 過程

- 插入操作

- 刪除操作

- 向下調整:

- 增加某個點的權值

- 實現

- 參考代碼:

- 建堆

- 方法一:使用 decreasekey(即,向上調整)

- 方法二:使用向下調整

- 應用

- 對頂堆

- 其他:

- 配對堆:

- 左偏樹:

堆

堆簡介

堆是一棵樹,其每個節點都有一個鍵值,且每個節點的鍵值都大于等于/小于等于其父親的鍵值。

每個節點的鍵值都大于等于其父親鍵值的堆叫做小根堆,否則叫做大根堆。STL 中的 priority_queue 其實就是一個大根堆。

(小根)堆主要支持的操作有:插入一個數、查詢最小值、刪除最小值、合并兩個堆、減小一個元素的值。

一些功能強大的堆(可并堆)還能(高效地)支持 merge 等操作。

一些功能更強大的堆還支持可持久化,也就是對任意歷史版本進行查詢或者操作,產生新的版本。

堆的分類

習慣上,不加限定提到「堆」時往往都指二叉堆。

二叉堆

結構

從二叉堆的結構說起,它是一棵二叉樹,并且是完全二叉樹,每個結點中存有一個元素(或者說,有個權值)。

堆性質:父親的權值不小于兒子的權值(大根堆)。同樣的,我們可以定義小根堆。本文以大根堆為例。

由堆性質,樹根存的是最大值(getmax 操作就解決了)。

過程

插入操作

插入操作是指向二叉堆中插入一個元素,要保證插入后也是一棵完全二叉樹。

最簡單的方法就是,最下一層最右邊的葉子之后插入。

如果最下一層已滿,就新增一層。

插入之后可能會不滿足堆性質?

向上調整:如果這個結點的權值大于它父親的權值,就交換,重復此過程直到不滿足或者到根。

可以證明,插入之后向上調整后,沒有其他結點會不滿足堆性質。

向上調整的時間復雜度是 O ( l o g n ) O(log n) O(logn)的。

刪除操作

刪除操作指刪除堆中最大的元素,即刪除根結點。

但是如果直接刪除,則變成了兩個堆,難以處理。

所以不妨考慮插入操作的逆過程,設法將根結點移到最后一個結點,然后直接刪掉。

然而實際上不好做,我們通常采用的方法是,把根結點和最后一個結點直接交換。

于是直接刪掉(在最后一個結點處的)根結點,但是新的根結點可能不滿足堆性質……

向下調整:

在該結點的兒子中,找一個最大的,與該結點交換,重復此過程直到底層。

可以證明,刪除并向下調整后,沒有其他結點不滿足堆性質。

時間復雜度 O ( l o g n ) O(log n) O(logn)。

增加某個點的權值

很顯然,直接修改后,向上調整一次即可,時間復雜度為 O ( l o g n ) O(log n) O(logn)。

實現

我們發現,上面介紹的幾種操作主要依賴于兩個核心:向上調整和向下調整。

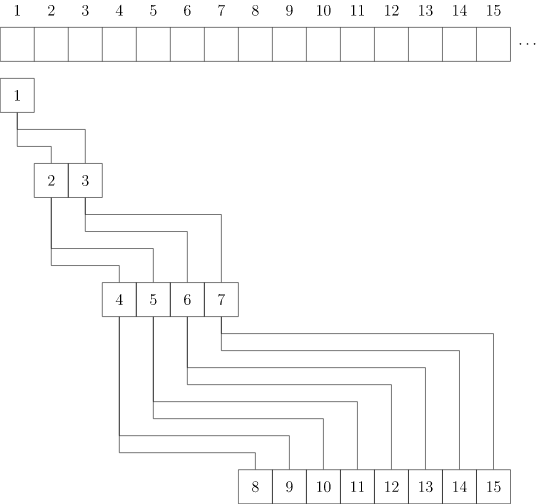

考慮使用一個序列 h h h 來表示堆。 h i h_i hi? 的兩個兒子分別是 h 2 h_2 h2? i _i i? 和 h 2 h_2 h2? i _i i? + _+ +? 1 _1 1?, 1 1 1 是根結點:

參考代碼:

void up(int x) {while (x > 1 && h[x] > h[x / 2]) {swap(h[x], h[x / 2]);x /= 2;}

}void down(int x) {while (x * 2 <= n) {t = x * 2;if (t + 1 <= n && h[t + 1] > h[t]) t++;if (h[t] <= h[x]) break;std::swap(h[x], h[t]);x = t;}

}

建堆

考慮這么一個問題,從一個空的堆開始,插入 n 個元素,不在乎順序。

直接一個一個插入需要 O ( n l o g n ) O(n log n) O(nlogn) 的時間,有沒有更好的方法?

方法一:使用 decreasekey(即,向上調整)

從根開始,按 BFS 序進行。

void build_heap_1() {for (i = 1; i <= n; i++) up(i);

}

為啥這么做:對于第 k 層的結點,向上調整的復雜度為 O ( k ) O(k) O(k) 而不是 O ( l o g n ) O(log n) O(logn)。

總復雜度: l o g 1 log 1 log1 + l o g 2 log 2 log2 + … + l o g n log n logn = O ( n l o g n ) O(n log n) O(nlogn)。

(在「基于比較的排序」中證明過)

方法二:使用向下調整

這時換一種思路,從葉子開始,逐個向下調整

void build_heap_2() {for (i = n; i >= 1; i--) down(i);

}

換一種理解方法,每次「合并」兩個已經調整好的堆,這說明了正確性。

注意到向下調整的復雜度,為 O ( l o g n ? k ) O(log n - k) O(logn?k),另外注意到葉節點無需調整,因此可從序列約 n/2 的位置開始調整,可減少部分常數但不影響復雜度。

之所以能 O ( n ) O(n) O(n) 建堆,是因為堆性質很弱,二叉堆并不是唯一的。

要是像排序那樣的強條件就難說了。

應用

對頂堆

這個問題可以被進一步抽象成:動態維護一個序列上第 k k k 大的數, k k k 值可能會發生變化。

對于此類問題,我們可以使用對頂堆這一技巧予以解決(可以避免寫權值線段樹或 B S T BST BST帶來的繁瑣)。

對頂堆由一個大根堆與一個小根堆組成,小根堆維護大值即前 k k k 大的值(包含第 k k k 個),大根堆維護小值即比第 k k k 大數小的其他數。

這兩個堆構成的數據結構支持以下操作:

1.維護:當小根堆的大小小于 k k k 時,不斷將大根堆堆頂元素取出并插入小根堆,直到小根堆的大小等于 k k k;當小根堆的大小大于 k k k 時,不斷將小根堆堆頂元素取出并插入大根堆,直到小根堆的大小等于 k k k;

2.插入元素:若插入的元素大于等于小根堆堆頂元素,則將其插入小根堆,否則將其插入大根堆,然后維護對頂堆;

3.查詢第 k 大元素:小根堆堆頂元素即為所求;

4.刪除第 k 大元素:刪除小根堆堆頂元素,然后維護對頂堆;

顯然,查詢第 k k k 大元素的時間復雜度是 O ( 1 ) O(1) O(1) 的。由于插入、刪除或調整 k k k 值后,小根堆的大小與期望的 k k k 值最多相差 1 1 1,故每次維護最多只需對大根堆與小根堆中的元素進行一次調整,因此,這些操作的時間復雜度都是 O ( l o g n ) O(log n) O(logn) 的。

其他:

配對堆:

詳見:鏈接: 數據結構——配對堆

左偏樹:

詳見后文。

項目分享)

)

)