大約46億年前

盤狀的太陽星云

從一大片又冷又暗的

氣體云中誕生

太陽自己并沒有任何暴露確切年齡的線索,我們之所以能夠知道太陽系的“生日”,是因為迄今從隕石中找到的最古老固體物質,年齡約為45.68億年。一般認為,太陽系的各個地方是同時開始演化的,因此,天文學家把這個時間定為太陽系的“T0時間”。

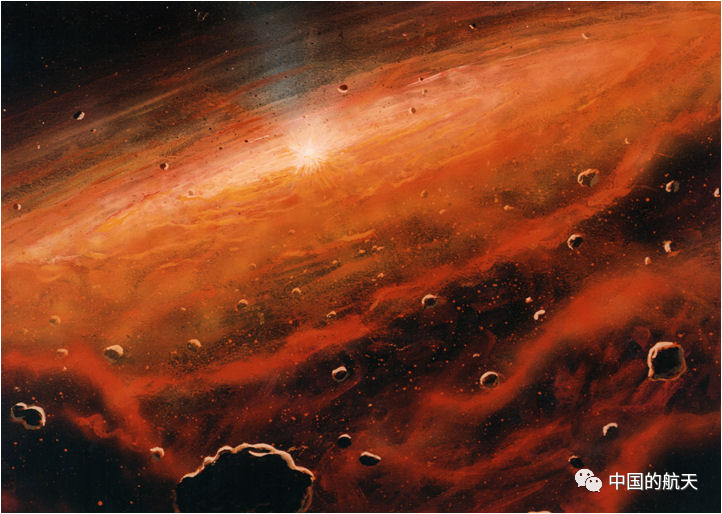

氣體盤的中心被原恒星照亮,太陽系正是從這樣的結構中誕生。(SSERVI)

氣體盤的中心被原恒星照亮,太陽系正是從這樣的結構中誕生。(SSERVI)剛剛誕生不久的太陽系是這樣一番景象:星系盤的絕大部分質量集中在中心,太陽還沒有正式成為一顆真正的恒星,但在這時已經開始發出光芒,并且吹出來的星風比現在的太陽風猛烈得多。

在太陽周圍,氣體被原始太陽的熱量和星風清掃得干干凈凈,只剩下固體的塵埃,主要成分是微米大小的礦物顆粒;氣體和揮發性物質保留在更遠的地方,隨著盤面的旋轉,物質漸漸在揮發性物質開始可以凍結的區域堆積,因為堆積的都是冰凍物質,所以被稱為“雪線”。

木星首先在雪線外側形成,土星的誕生比木星稍晚,太陽系行星中最年長的這哥倆誕生的時候,星系盤可能還保留著明顯的圓盤結構。

天王星和海王星幾乎是同步形成的,而內側的巖石行星起步則要晚得多。等它們進入熱火朝天的成長階段時,氣體盤早已消散。

因此,太陽系的八大行星中,氣體行星都比巖石行星稍微年長。

新生的恒星清掃開周圍的氣體,氣體巨行星即將在雪線的邊緣形成。藝術家概念圖。

(ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org) )

當然,氣體行星和巖石行星的形成方式也很不相同。

氣體行星的生長主要靠吸積,在形成一個內核之后,它們好像滾雪球一樣,把所過之處的氣體吸附到自己身上。

而巖石行星的生長主要靠碰撞,小塊的固體碰撞到一起,有時飛濺開來,有時則可以合二為一,形成更大的團塊。

因此在一段漫長的時間中,撞擊與火光是太陽系內側的主題。

碰撞和火光是行星形成過程中的主旋律事件。(ESA/NASA, M. Kornmesser)

碰撞和火光是行星形成過程中的主旋律事件。(ESA/NASA, M. Kornmesser)固體物質生長的“種子”大部分也是來自雪線外側,因為顆粒的碰撞需要氣體的幫助。太陽星云內最初的固體顆粒是微米級別的,它們與星系盤中的氣體共存,在星系盤旋轉時,盤內的氣體和固體速度不一致,這就讓固體顆粒不斷彼此碰撞,斷斷續續地逐漸長大。長大到幾厘米量級的固體顆粒受到更大的氣體阻力,速度變慢,落向雪線內側,再在那里吸附和清掃微小顆粒,繼續生長,成為直徑千米量級的“星子”。

小行星486958“Arrokoth”,也就是曾經被稱為“天涯海角”的小天體,是人類探測器拜訪過的最遠的天體,也是太陽系古老星子的孑遺。(NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Roman Tkachenko)

星子是能夠靠自身引力維持軌道運動,而不被氣體阻力影響運動的小天體。到了這個時候,星子們的軌道都相對穩定了,它們需要外力推上一把,才能互相碰撞到一起。

木星和土星此時出手了。這兩顆先一步形成的行星質量巨大,在它們運行時,引力拉扯著內側星子的軌道,讓星子們的軌道產生交錯,最終碰撞到一起。星子互相融合,最終成長為月球大小的“行星胚胎”,或者說原行星。

一些科學家估計,在整個內太陽系,約有100個原行星,它們要經歷最后的“裝配”,才能最終形成行星,這個過程大約花費100萬到1000萬年。

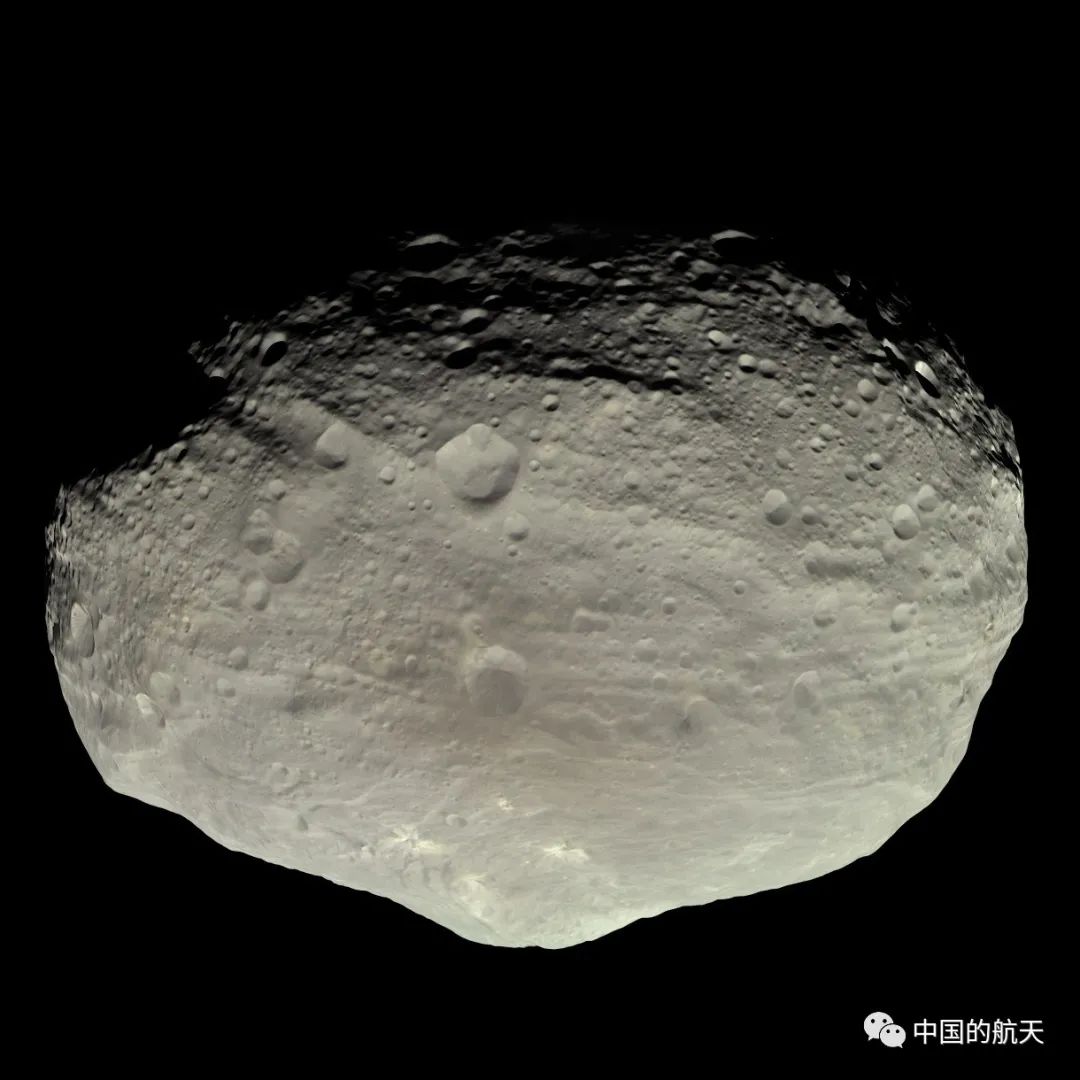

灶神星就是一個殘留至今的原行星(NASA / JPL / MPS / DLR / IDA / Bj?rn Jónsson)

灶神星就是一個殘留至今的原行星(NASA / JPL / MPS / DLR / IDA / Bj?rn Jónsson)在行星胚胎的成長過程中,離木星軌道更近的那些星子受到更大的影響,碰撞更為劇烈,形成得也更早。同樣,在“裝配”行星胚胎時,距離木星軌道更近的那些也更容易發生碰撞,從而先一步形成行星。

從火星的軌道和相對較小的質量來看,火星很可能是四顆巖石行星里最早形成的一個,比地球稍微年長。它雖然個子更小,但卻是地球的哥哥。

和地球的衛星月球不同,火星的兩顆小衛星至今還沒能弄清身世。

目前的主流理論認為,月球來自一次猛烈的撞擊。在地球誕生(也就是它清掃出屬于自己的軌道,把自己安頓下來的時候)之后不久,一顆大小與火星相仿的原行星撞上地球,讓尚未凝固的地球飛濺起一大團被氣化的巖石,最后在繞著地球的軌道上形成了月球。

月球自身的引力讓它呈現出接近完美的球形,而火星的兩顆衛星則有著非常不規則的外形。由于它們的種種光譜特征與小行星帶中的一些小行星非常近似,不少人認為它們是被火星引力俘獲的小行星。

但也有人認為,它們倆來自火星曾經遭受的一次撞擊,當時有大量物質飛濺到空間中,形成了許多個類似火衛一和火衛二的小天體,圍繞著火星運行,但在漫長的時間內逐漸散逸,只留下了其中的兩顆。

只不過,火星經歷的這次撞擊,其規模遠遠不如形成月球的那一次。由于位于內太陽系的最外側,火星很可能從來沒有機會與另一顆原行星相撞,這也是它停留在較小質量而沒有繼續長大的原因之一。

推薦閱讀

作 者?| 劉茜

編 輯 | 石磊

)

![ERP流程入門_從會計分錄理解企業基本流程[轉]](http://pic.xiahunao.cn/ERP流程入門_從會計分錄理解企業基本流程[轉])