此篇已加入熊逸《唐詩50講》學習筆記索引目錄。

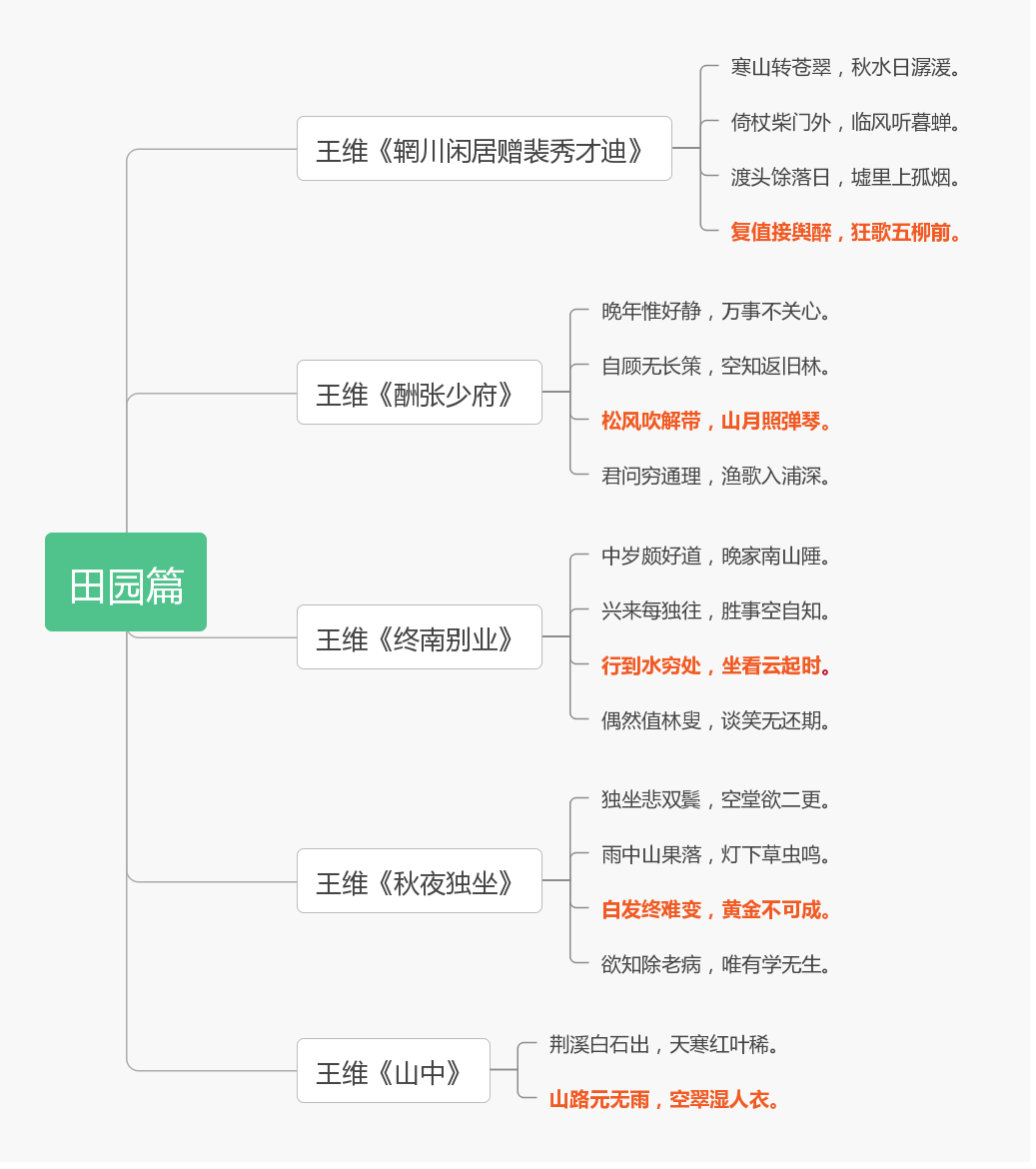

一、田園篇具體內容

田園牧歌對于在現代社會里打拼的人們來說,距離一萬光年,但是身心俱疲的時候,讀兩首田園詩卻是最好的治愈,因為詩里歲月柔軟、風物沛然。這一篇里,熊逸老師把名額全部給了王維,因為他覺得唐朝的兩位田園詩人(孟浩然和王維)當中,孟浩然寫的詩看得出用力的痕跡,而王維則寫的極其自然。下面就是這五首詩的具體內容:

PS:王維寫田園,寫的也是人生的不同境界。

“復值接輿醉,狂歌五柳前”是輕狂,“松風吹解帶,山月照彈琴”是平和,“行到水窮處,坐看云起時”是瀟灑,“白發終難變,黃金不可成”是糾結,最后撣盡一身紅塵與風雨,終歸“山路元無雨,空翠濕人衣”是寧靜闊達。人在田園山水當中獲得了修復和安慰。

二、一些學習感想

2.1 對田園的渴望是野性的呼喚

現代人在大都會里打拼,與田園牧歌相隔一億光年,身心俱疲之時讀幾首田園詩是最好的治愈,感受山川四季浩浩湯湯,卷走個人的悲喜。為什么每個人或多或少都會向往田園生活呢?道理很簡單,這是基因在作怪。熊逸老師說道,我們天生就是小規模的群居動物,幾十個人聚居在有山有水之地,打打獵、種種菜、生生娃(好污),圍著篝火在原始宗教的儀式下狂歡。無奈文明發展得太快,我們原始的天性被約束起來,在鋼筋水泥的叢林里,在幾百萬、上千萬人熙來攘往的大都會里,做著各種莫名其妙的工作來維持生計。我們的工作、生活越是和天性相悖,我們對田園的渴望就會越強,從本質上說,我們對于田園的渴望是一種野性的呼喚,我們想從溫順的狗變回自由的狼。

綜藝節目—《向往的生活》

2017年,一檔名為《向往的生活》的節目開播,幾位在城市里生活的主人公來到鄉村,靠自己的雙手生活和勞作。就是這樣一個簡單的節目創意,卻受到了觀眾的喜愛。2018年,節目的第二季又與觀眾見面,忙碌于鄉間的主人公們一起插秧、捕魚、劈柴、生火……不少觀眾都說,這樣的‘慢’綜藝,讓生活在城里的人們感受到真正的心靈放松。人民日報也曾評論指出,簡樸閑適的鄉土生活只是現代人所向往的生活的一個層面,但它足以說明,人們向往的生活始終都在內涵與外延上發展變遷,這就對各地區發展規劃、發展策略和發展智慧提出了挑戰。以犧牲自然環境和文化傳統為代價來發展經濟的思維早已被時代摒棄,既講求以奮斗謀發展,又引導人們實現精神上的富足,才是適宜的發展之道。

對于我個人來說,除了對技術上的追求之外,也在向往精神上的富足,我在閱讀技術類書籍之外還會看很多文學、歷史以及詩歌方面的書,我相信書中自有黃金屋,也相信腹有詩書氣自華。But,現在我過得不是很開心,因為我跳出了我的舒適區,進入了互聯網公司的高強度工作氛圍,讓我每天都神經緊繃容不得出半點錯,也讓我在每天的垃圾時間里選擇聽聽熊逸老師的《唐詩50講》放空一下心靈,在山川四季浩浩湯湯、歲月柔軟風物沛然之中尋找一絲慰藉。

2.2 陶淵明與王維:田園生活的富貴真相

陶淵明作為唐朝以前最杰出的田園詩人,在其做官之時說出了一句千古名言“吾安能為五斗米折腰”,說完就辭官去過田園生活了。但是,田園生活并不是我們從詩句里讀到的那樣自得其樂,而真相卻是苦不堪言。陶淵明回歸田園,需要自己種田,對于一個讀書人來說,真有點勉為其難,所以他種的的確很糟糕,可憐的一點收入根本養活不了一家人,甚至連養活自己都比較困難。好在陶淵明還有一點名氣,經常能夠得到貴人的接濟,且他也不在乎自己的窘迫,反正只要有酒喝,柴米油鹽的煩惱就一概留給明天,真是“萬事不如杯在手,人生幾見月當頭”。

五柳先生—陶淵明,心遠地自偏

But,唐朝詩人雖然很羨慕陶淵明,但是卻很少有人真正效法他的生活方式。“采菊東籬下”之時,陶淵明可以“悠然見南山”,但稍微有一點現實感的人都不可能生出這份“悠然”,除非你官位夠高,錢足夠多。因此,唐朝詩人走上了和五柳先生不同的人生路線,其中最有名的就是王維了。Because 王維的田園是他自家的私人農家樂別墅(稱為“輞川別業”),位于長安四十公里外的終(風)南(景)山(區),長安生活的達官顯貴大多都在那里置業(修別墅)。像王維輞川別業這種別墅,更像是一個莊園,不僅可以住的舒服,還可以生產經濟作物,幫主人創收(王維甚至還很自覺地給朝廷交稅)。

所以,王維詩里的田園詩意比如“柴門”(取自《鹿柴》一詩“空山不見人,但聞人語響。返景入森林,復照青苔上。”)就像今天我們穿的破洞牛仔褲,只是為了情調而存在的。這才是真正瀟灑的田園生活啊!粗活有下人打理,主人家盡管享受美景和禪意,誰愿意像陶淵明那樣真的披星戴月扛著鋤頭去種田呢?古往今來的王維們,用榮華富貴做底子,打造一片清朗的小森林,假裝自己是個農夫,還長以五柳先生自詡,這算是演員的誕生么?

此外,王維其實并沒有對陶淵明有很大的敬意,他覺得陶淵明是在玩瀟灑,不為五斗米折腰,結果日子窮得響叮當過都過不下去,因為受不得一時的委屈而換來一生的貧窮,這是何苦?王維身上雖然有各種頂尖的才藝,但卻不太有幽默感,從正路來理解陶淵明的歪招,也就能理解他為啥看不慣五柳先生了,因為王維認為“想要田園生活過得瀟灑,就先得在名利場上積累資本”。我們也不得不承認,王維的確有道理!

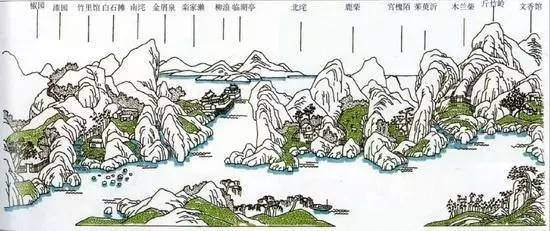

下圖是一個“輞川別業”的園林圖,數十個景點為臨其中,真乃大富人家別院也!不開農家樂,可惜了。

古代第一別墅—輞川別業

PS:開元十六年,王維欲以輞川谷營建一個供其母親奉佛修行并能讓其隱居歸園的時常居住之地。王維出資收購這座莊園別墅時,四下已是一片荒蕪衰敗的景象,王維根據山川河流的自然形勢,宜得者得之、宜屏者屏之、宜借者借之、宜棄者棄之,選美景,造觀景,連全景,使得整個別業環回貫通。經過二十多年的精心修建,并融入其詩、畫及園林的審美情趣,王維將綿延二十多里的輞川山谷修建成了一座可耕、可牧、可樵、可漁的綜合園林。

2.3 解帶與束帶:兩種截然不同的人生追求

記得在陶淵明做官之時,辦事員通知他說:領導要來視察工作了,趕緊“束帶見之”!陶淵明因此說出了“吾安能為五斗米折腰,拳拳事鄉里小人耶?”說完就解帶回歸田園了。束帶是指把衣帶規規矩矩地系好,而解帶是指解開衣帶(換到今天來說的話,就是把衣服隨意披在身上,Feel Free就好),而從文學意象的角度來看,解帶和束帶則代表了兩種截然不同的人生追求。

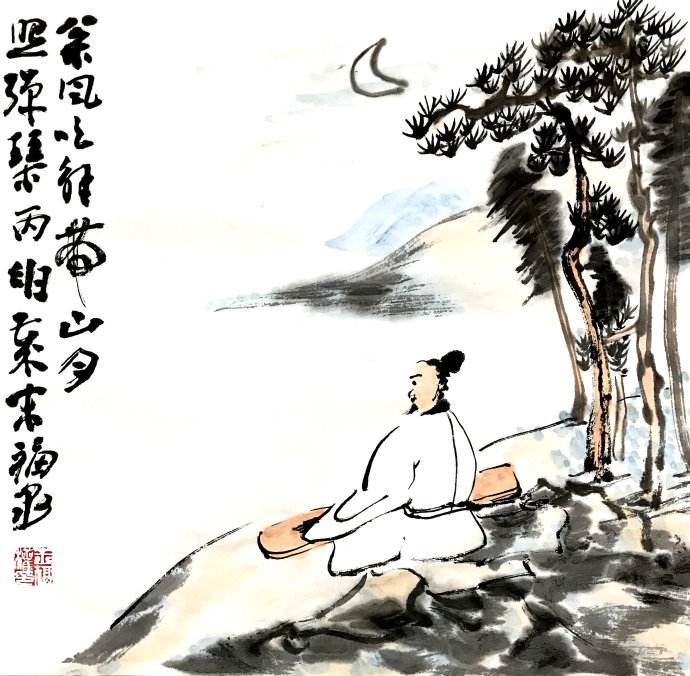

解帶的生活是田園的、灑脫的、自由自在無約束的,而束帶的生活是官場的、拘謹的、循規蹈矩的,感覺馬上就要見領導準備拍馬屁了。因此,選擇解帶還是束帶也成為了困擾古代君子和讀書人的終極難題。對于王維來說,他在回歸田園之前是束帶的,年少有為,且一路做到了正四品官員(家財萬貫),也被稱為“王右丞”。職業生涯后期,退歸田園,選擇在“松風吹解帶,山月照彈琴”的情調里過一段貌似逍遙的田園生活。而面對后備詢問窮通之理時(也就相當于我們向馬云詢問成功的方法一樣的問題),他的回答是“君問窮通理,漁歌入浦深”,字面意思大概是漁船漸行漸遠,打魚的歌聲漸漸聽不清了,而言外之意可能是“好好做事是君子的義務,升不升職隨遇而安”。

松風吹解帶,山月照彈琴—平和自在

對于在大公司里拼搏的我們來說,好好做事,把事做好是我們的崗位對我們的基本要求,至于升不升職,加不加薪隨意而安,有時候太計較得失也不是什么好事。但我一直相信,只要我一直努力把事做好,該來的應該都會來,該有的也應該都會有(如果一直不來,那只能說明公司不給力,領導不給力),至少我過得問心無愧就好。

2.4 田園生活的另一面:寂靜和孤寂

雖然王維寫出了“行到水窮處,坐看云起時”的灑脫,但私家郊區別墅里的生活并非全是這一類的灑脫,而是夾雜著寂靜和孤寂的悲歌。王維經歷了“獨坐悲雙鬢,空堂欲二更”,表示碩大的房間里只有自己一個人,老婆早早死去自己又沒再娶。看到和聽到的是“雨中山果落,燈下草蟲鳴”,表示窗外下著雨山里的野果子會被誰打落,獨自守著燈火聽到了草叢里的蟲鳴。突然想到的卻是“白發終難變,黃金不可成”,這是典型的觸景生情,白發無法重新變黑,凡鐵也是無法煉成黃金的,因而在孤單中陷入了傷感。

秋夜獨坐,悲從中來

因此,我們可以看到,即使是家財萬貫的土豪別墅生活,也有孤獨難耐的一面,畢竟人人都逃不過的歲月這把殺豬刀,成住壞空與生老病死是誰都無法抵抗的無奈和悲哀。

三、小結

我們對田園生活的向往是源自群居動物的野性的互換,王維是典型左手抓事業,右手抓田園的代表。但是田園有樂也有苦,就看我們怎么去對待了,而王維選擇了學習佛法作為精神保健品。我想起了《紅樓夢》,很多名人都評論說道,其很好地表達了中國人的入世與出世的過程(比如甄士隱和賈雨村,一個是入世,一個是出世),也就是儒家哲學和佛家哲學的完美展現。

87版紅樓夢最后一景:白茫茫一片大地真干凈

人們大概都經過幾個階段:年輕的時候,大家都是入世哲學,儒家那一套,要求功名利祿。到了中年,大概受了些挫折,于是道家來了,點你一下,有所醒悟。到了最后,要超脫人生境界的時候,佛家就來了,于是你放下了所謂的執念得到超脫了。所以過去的中國人,從儒道釋,大致都經過這么三個階段,有意思的是這三個階段不沖突。在同一個人身上(比如賈寶玉,比如王維),也許這三樣哲學都有。或許什么時候,我也去家鄉的新農村里和朋友買上一棟小洋房,去過過田園生活,學習佛學,讀讀詩歌,體會“行到水窮處,坐看云起時”的灑脫,我也就出世了。不過,現在,我仍需奮斗!

?

作者:周旭龍

出處:http://edisonchou.cnblogs.com

本文版權歸作者和博客園共有,歡迎轉載,但未經作者同意必須保留此段聲明,且在文章頁面明顯位置給出原文鏈接。

和this)

與Provider組件 用法講解)