什么是算法?

人生皆算法,算法的本質,是解決問題的方法,遇到問題,尋找答案,解決問題,是作為一個人,一生都在做的事情。

算法是人類思維的產物,是解決問題的方案,并且,它能夠映射到計算機世界去實現,完成一些人類不擅長的事情,比如大量重復的計算。

算法很有魅力,它很特別,但是并不神秘,我們時時刻刻都在運用著算法背后的“解決問題”的思想去生活,去過著每一天。

用計算機思維去思考問題

算法是普通的,也是特別的,它是人類使用計算機思維思考的產物,能夠讓人類更加充分地利用計算機這個人類發明的工具,這也是信息時代特有的產物。

既然是計算機思維,當然有其特點:

概念不重要,理解即可,不必記憶,不必急于掌握,直接看實例體會。

概念不重要,理解即可,不必記憶,不必急于掌握,直接看實例體會。

“玩具”問題

計數:判斷一個byte(無符號整數)里面有多少個bit的值是1

算法一

很簡單的想法,將十進制數轉換為一位一位的二進制,然后看看是不是1就好了,就是簡單的數數。

// method 1

int cal_1(unsigned char number) {unsigned char count = 0;while (number != 0){int div = number % 2;if (div == 1) {count++;}number /= 2;}return count;

}

算法二

上面是我們解決問題的第一種想法。

下面我們加一種假設,假如內存空間足夠大,且使用函數次數足夠多,我們是不是可以提高算法的效率?

要知道,1字節大小的無符號整數,一共28 = 256種,如果我們連續10000次調用函數,每一次都使用除二取余法(算法1),就大量重復計算了,這個時候不妨提前算好把結果存起來,然后直接訪問結果(就像緩存、cache那樣的思想)。

也就是所謂的打表查表

// 計數:判斷一個byte(無符號整數)里面有多少個bit的值是1

#include <iostream>

using namespace std;int num_table[256] = { 0 };// method 1

int cal_1(unsigned char number) {unsigned char count = 0;while (number != 0){int div = number % 2;if (div == 1) {count++;}number /= 2;}return count;

}// method 2

int cal_2(unsigned char number) {return num_table[number];

}int main(){// 存儲答案for (unsigned char i = 0; i < 255; i++) {num_table[(int)i] = cal_1(i);}// 直接訪問cout << cal_2(15);return 0;

}

我們開始使用算法1,存儲了一張表,之后再需要使用的時候,就能夠直接查表得結果,而不需要再重復計算了,如果調用100000萬次,效率將會比算法1顯著提高。

當然……由于數據量對計算機來說太小了還是,測試不出很大的差異其實。

如果規模更大,會有顯著效果。

算法三

對于算法一

- 省空間,因為沒占用多少數據段

對于算法二 - 省時間,因為提前儲存好了答案,只需要訪問數組就可以

對于前面兩種算法,是根據不同需求不同情況取使用的,但是涉及到了算法設計考慮的兩個維度:時間和空間。

算法一省空間,費時間,算法二省時間廢空間,那么能不能兼得?

其實這種

不走極端取中間的兼得思想

在計算機中經常需要用到。

我們需要既省時間又省空間的算法。

與cache類似的設計思想

我們可以使用哈希表,采取如下策略

- 如果表中有值,那就直接取

- 如果沒有,就去計算,并且存表中

這樣一來,做到了拿走需要的,保存需要的,同時考慮了時間和空間兩方面的因素。

我們使用unordered_map完成這件事:

// 計數:判斷一個byte(無符號整數)里面有多少個bit的值是1

#include <iostream>

#include <unordered_map>

using namespace std;typedef std::unordered_map<unsigned char, int> result_map;// method three

int cal_3(unsigned char number, result_map &map) {result_map::iterator count = map.find(number);if (count != map.end()) // 在無序映射表中{cout << "在表中 ";return count->second;}else // 不在表中{cout << "不在表中 ";int result = cal_1(number);map.insert(result_map::value_type(number,result)); // 插入鍵值對return result;}}int main(){result_map map;cout << cal_3(15, map) << endl; // 不在表中 4cout << cal_3(15, map) << endl; // 在表中 4cout << cal_3(10, map) << endl; // 不在表中 2cout << cal_3(10, map) << endl; // 在表中 2return 0;

}

這樣,通過無序映射表,我們就完成了既節省時間,又節省空間的目的。

小結

我們來回顧一下。

對于這個問題

- 我們看到了問題,理解了問題

- 拆解問題,變成自己熟悉的

- 解決問題,創建解決問題的過程方案

- 設計解決流程,將其代碼實現

- 根據實際情況,優化解決方案

- 綜合考慮算法的時間和空間兩個維度的指標

我們通過這個超級簡單的例子,初步了解了算法的基本情況,我們繼續往下進行。

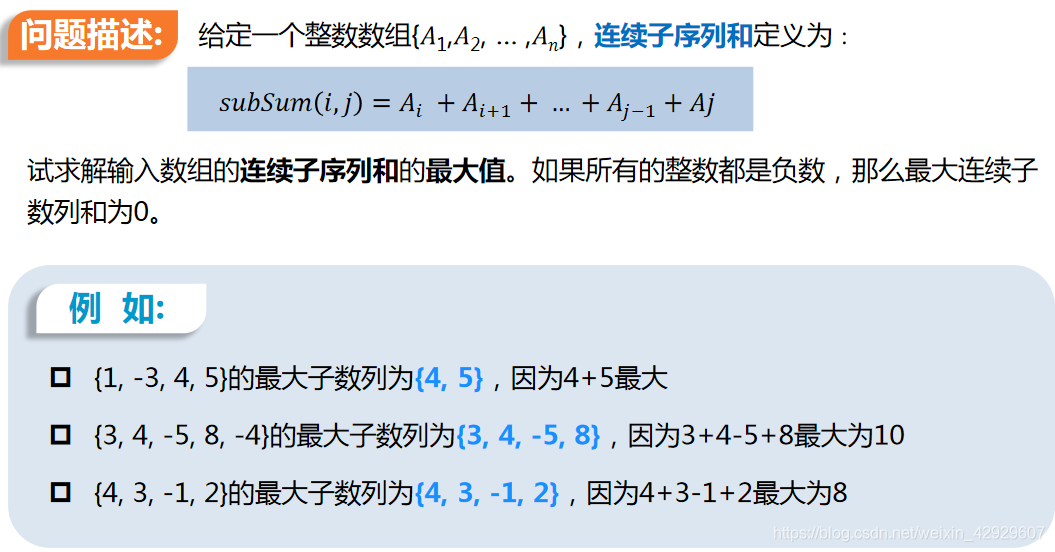

連續子序列和

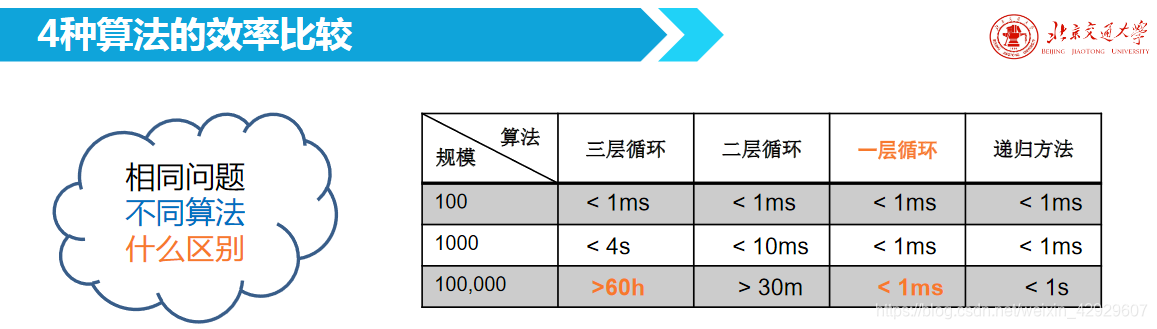

讓我們體會一下不同的算法,不同的解決方案,感受一下它們之間的時間和空間上的性能差異。

一件事情,往往都是很多種解決方案,并且都能到達彼岸,但是過程不一樣,走過的路不同,花的時間也不同,算法的時空性能也是一樣的。

充分體會: 計算機世界是人類世界的二進制映射,與人類生活息息相關。

算法1:三層循環

- 取某個首位置

i - 取

i后的某個位置j - 計算

[i,j]數值的和,與最大值比較,更新最大值

這是一種最樸素的思想了,我們看圖。

因此,我們需要

因此,我們需要

for(int i = 0; i < char_size; i++){for(int j = i; j < char_size; j++){1. 求和2. 更新maxValue}

}

代碼如下:

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;int max_subsequence_sum(const vector<int> &a) {int max_sum = 0;for (int i = 0; i < a.size(); i++) {for (int j = i; j < a.size(); j++) {int current_sum = 0;for (int k = i; k <= j; k++)current_sum += a[k];if (current_sum > max_sum)max_sum = current_sum;}}return max_sum;

}int main()

{vector<int> a = { 1,3,-1,2 };cout << max_subsequence_sum(a);return 0;

}

但是,毫無疑問,三重循環,時間消耗過多了,我們得看看能不能優化。

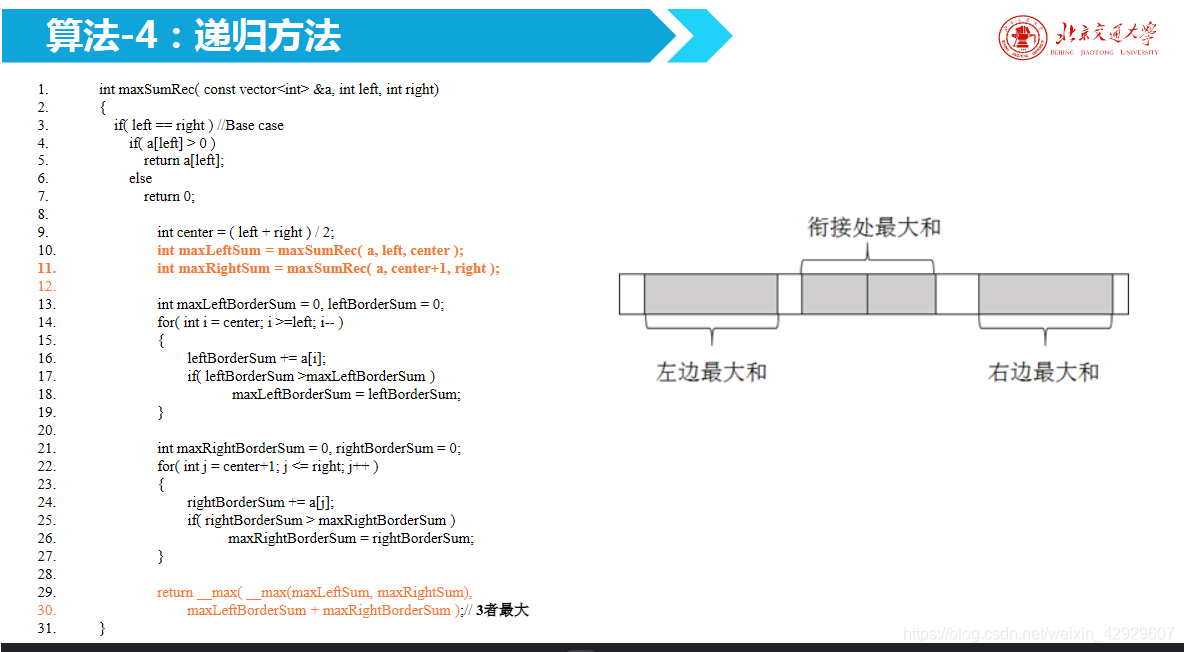

將三重循環轉換為遞歸。

將三重循環轉換為遞歸。

代碼暫不寫

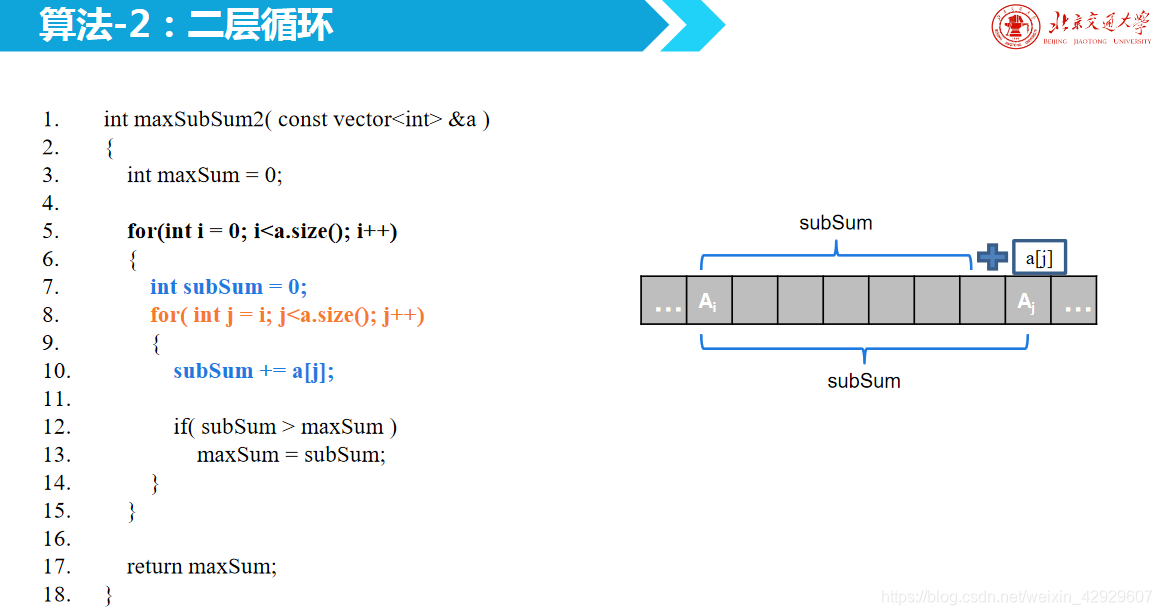

算法2:兩層循環

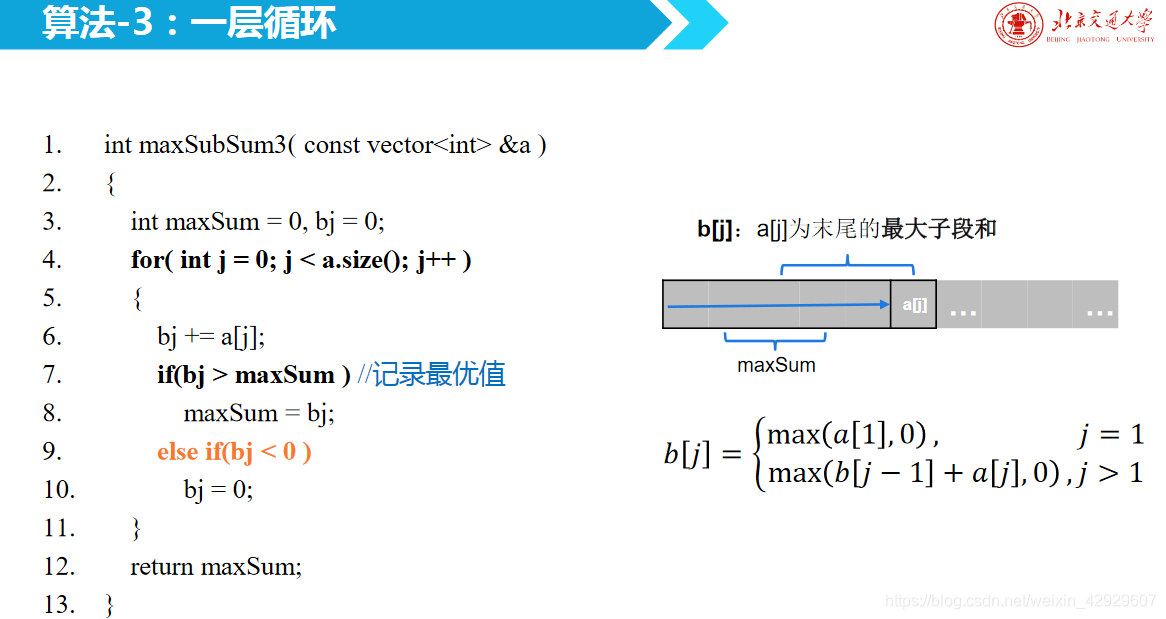

算法3:一層循環

算法4:遞歸

算法比較

小結

之所以沒有談及后面的代碼,因為對于初學者來說比較復雜,看看就行了,充分體會的是同一個問題,達成同一個目的的情況下,不同算法的差異巨大,這也是算法魅力所在。

致謝

感謝北交大算法MOOC!

數據通路構建:第一類R型指令分析(2))

插敘:綜合與實現)

:電路模型的基本變量)

:電路與電路模型)

改進數據通路:移位R型指令分析)

改進數據通路:jr指令分析與實現)

改進數據通路:第一類I型指令分析與實現)

:算法就是人類去教會計算機的方法)

:遞歸思想)

插敘:內外有別之CPU和Memory)

改進數據通路:beq和bne指令分析與實現)

:分治思想 歸并排序)

:快速排序)

改進數據通路:lw和sw指令)

背景相關)