?

現在不都是只有page cache了嗎? buffer pages其實也是page cache里面的頁。只是多了一層抽象,通過buffer_head來進行一些訪問管理

對,從Linux算法實現的角度,page cache和buffer cache目前是一樣的,但是從功能抽象和具體應用來講,這兩者還是存在區別的,這一點可以從top工具的統計信息中看得出來,關注一下buffer和 cache這兩個統計量。

增加一些資料:

A buffer is something that has yet to be “written” to disk. A cache is something that has been “read” from the disk and stored for later use.

在終端中敲入:free

顯 示:?total? used? free? shared? buffers? cached

Mem:??? 255268 238332? 16936??? 0????? 85540??? 126384

-/+ buffers/cache:26408? 228860

系統的總物理內存:255268Kb(256M),但系統 當前真正可用的內存并不是第一行free 標記的 16936Kb,它僅代表未被分配的內存。

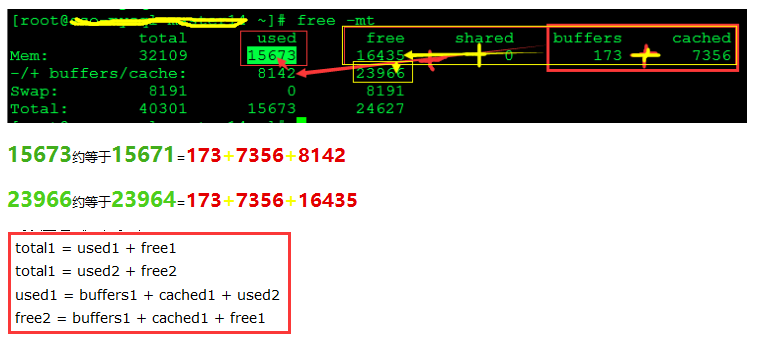

我們使用total1、used1、 free1、used2、free2 等名稱來代表上面統計數據的各值,1、2 分別代表第一行和第二行的數據。

total1:表示物理 內存總量。

used1:表示總計分配給緩存(包含buffers 與cache )使用的數量,但其中可能部分緩存并未實際使用。

free1:未被分配的內存。

shared1:共享內存,一般系統不會用到,這里也不討論。

buffers1: 系統分配但未被使用的buffers 數量。

cached1:系統分配但未被使用的cache 數量。buffer 與cache 的區別見后面。

used2:實際使用的buffers 與cache 總量,也是實際使用的內存總量。

free2:未被 使用的buffers 與cache 和未被分配的內存之和,這就是系統當前實際可用內存。

可以整理出如下等式:

total1 = used1 + free1

total1 = used2 + free2

used1 = buffers1 + cached1 + used2

free2 = buffers1 + cached1 + free1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

緩存(cached)是把讀取過的數據保存起來,重新讀取時若命中(找到需要的數據)就不要去讀硬盤了,若沒有命中就讀硬盤。其中的數據會根據讀取頻率進行組織,把最頻繁讀取的內容放在最容易找到的位置,把不再讀的內容不斷往后排,直至從中刪除。?緩 沖(buffers)是根據磁盤的讀寫設計的,把分散的寫操作集中進行,減少磁盤碎片和硬盤的反復尋道,從而提高系統性能。linux有一個守護進程定期 清空緩沖內容(即寫入磁盤),也可以通過sync命令手動清空緩沖。舉個例子吧:我這里有一個ext2的U盤,我往里面cp一個3M的MP3,但U盤的燈 沒有跳動,過了一會兒(或者手動輸入sync)U盤的燈就跳動起來了。卸載設備時會清空緩沖,所以有些時候卸載一個設備時要等上幾秒鐘。?

修改/etc/sysctl.conf中的vm.swappiness右邊的數字可以在下次開機時調節swap使用策略。該數字范圍是0~100,數字越大越傾向于使用swap。默認為60,可以改一下試試。–兩者都是RAM中的數據。

cache經常被用在磁盤的I/O請求上,如果有多個進程都要訪問某個文件,于是該文件便被做成cache以方便下次被訪問,這樣可提高系統性能。

Buffer Cachebuffer cache,又稱bcache,其中文名稱為緩沖器高速緩沖存儲器,簡稱緩沖器高緩。另外,buffer cache按照其工作原理,又被稱為塊高緩。

?。。。。。。。。。。。。。。

引用url:http://www.cnblogs.com/zwl715/p/3964963.html

)

——在線播放(播放優酷視頻))

)

)