鴻飛文化出版社2007年在法國創立,專門出版由中國作家和法國插畫師共同創作的圖畫書。創始人葉俊良引用蘇東坡的詩句“人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西。”為出版社取名,希望通過這些“印跡”為讀者打開一扇窗。該社以東方文化為題材,至今已出版百余種原創圖畫書。

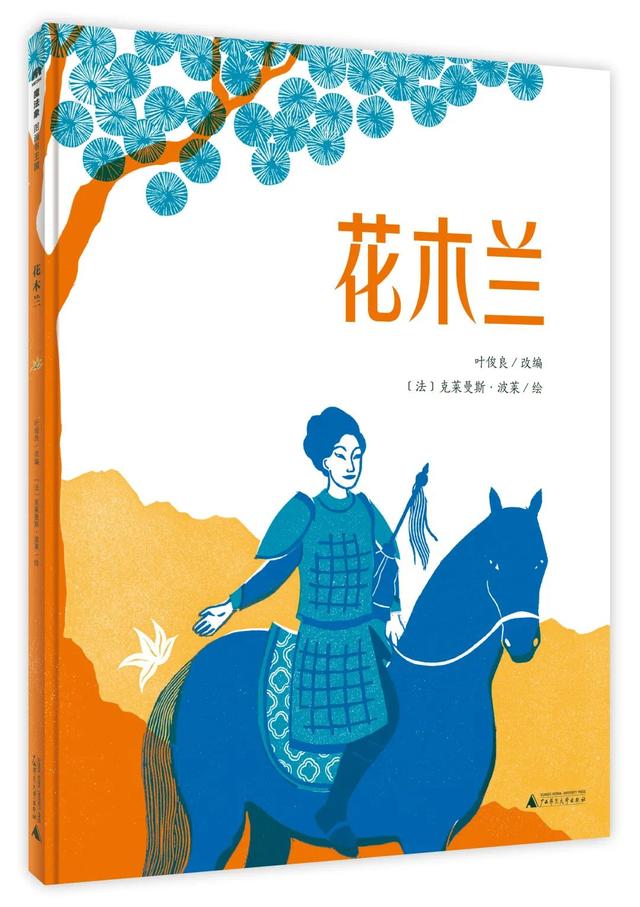

鴻飛社的戰略合作伙伴——廣西師范大學出版社旗下的童書品牌魔法象前不久引進了鴻飛社策劃出版的原創繪本《花木蘭》,獨具特色的插圖和裝幀設計吸引了很多人的關注。這家以講述中華文化起家的出版社在競爭激烈的法國童書市場上經歷了何種變化,在遴選書目、策劃圖書等方面有何心得?記者近日采訪了葉俊良先生。

葉俊良

法國鴻飛文化出版社創始人

以7歲為分水嶺 關注讀者兩個需求

您23歲從臺灣去法國,至今在法國生活了20多年,從建筑師轉行做出版人,怎么有了創立出版社的想法?請談談與合伙人黎雅格一起創業的故事?

葉俊良:創業這件事應該和個性有關。我從巴黎建筑學院畢業后很快得到在事務所工作的機會,工作不能說不愉快或缺乏挑戰,但我隱隱覺得領薪水的工作不適合我。之后我在英國牛津住了兩年后又回到巴黎,沒有包袱而且人際關系處理也更圓熟,才有了創業的選項。創業如下海,想要不滅頂就得抓緊用正確姿勢拼命地游。我的諸多求生技能就是這樣激發出來的,所以今天才能像老水手一樣在這里和年輕朋友說些經歷過的風浪。

創業前我曾通過巴黎一家顧問公司為中國出版社籌劃圖文內容,介紹法國建筑。除了這短暫的經驗之外一切都從零開始。黎雅格和我之前都沒在出版社工作過,不知道有這么多東西要學習,也沒有意識到自己的專業與人際關系資源幾乎為零,所以也就不需要下太大的決心了。我們之前的專業讓我們從自己的錯誤中加快學習。黎雅格原本是在法律史領域做教學和研究,做事謹慎有條理,對學生講解也很有耐心。我所受過的建筑設計訓練則幫我發現一些還不存在的做法,比較“不守規矩”,容易和圖文作者對味。所以我們形成了互補,他負責打理對外的推廣和宣傳,我負責做藝術指導和與創作者對話、印刷、后勤以及版權輸出。

請談談你們是如何選書的?希望讀者從你們的作品中得到什么樣的閱讀體驗?從最初做中國文化的圖畫書,到逐漸接納和中華文化無關的好作品,鴻飛經歷了怎樣的變化?

葉俊良:鴻飛書目以7歲為分水嶺,用意是兼顧兩個需求:如果什么都不標示,讀者必須在一堆書中挑選適合自己孩子的書,既浪費時間又容易挑錯書。而如果標示太細,也容易引導讀者太早排除一些實際上適合他的心智、但根據一般標準不屬于他“生理年齡”的故事。

鴻飛書目獻給7歲以下孩童的書大多以童趣、感官經驗與直線情節為主,7歲以上的書會引進若干知性與反思的素材,但不減弱圖像語言的豐富性。我并不奢望鴻飛出版的書能感動所有人、被所有人了解和喜愛,但是我希望拿起它們來讀的讀者能因它們而讓生命往前走一小步,通過自己的思考了解為什么這個故事給他的生命帶來滋養。

我是出版人,也是一個勤于閱讀的讀者,深深了解人的一生時間有限,每次花時間讀一本不能為自己帶來滋養的書,都相當于減少了與一本好書邂逅的機會與時間。導讀人、書獎和書評可以幫助我們選書,但是世界上得過獎的書多到讀不完,也有許多好書不曾得獎。再者,閱讀的本質是幫助讀者培養獨立判斷的能力,而不是教人盲從,不能因為地球另一端有很多人說某本書好,就不加質疑地跟著說好。終究,只有自己最清楚什么書對自己有益。

出版社成立一年半,我們面臨一個重大決定:鴻飛是應謹守“華人作家的故事”的編輯路線,還是也接納和中華文化無關的好作品?如果是后者,該如何操作?黎雅格和我的看法不盡相同,不過這差異似乎并非來自東西方思維的碰撞,而是和各自的專業與社會經驗有關。他太了解法國書商和讀者的“慣性”,任何改變現狀的舉措都可能引來誤解和排拒,我則認為木蘭可以穿軍裝,中國人可以說法語,為什么鴻飛不能出版和中華文化無關的好書?不是我們不會做這些書,只是你們還沒有看到而已。這種“演變”的概念的確是比較接近東方的思維。后來事實證明沒有誰對誰錯,只是做法不同。

十多年之后,鴻飛書目有接近一半的項目和中華文化無關,書商和讀者對鴻飛的出版品有信心首先是因為我們堅持做好書,講好關于“人我關系”的故事。這擴大了出版社的格局,也讓華人作家和西方作家站在一起,在同一個高度和讀者對話。嚴格來講,我和黎雅格的東西方思維差異較多體現在對出版社發展策略的思考上,至于好書的條件以及如何做,我們的看法還蠻一致的。

與合伙人一起合影

“從人出發,專心把故事講好”

在一向以高品質著稱的法國童書出版市場,你們社的特色和優勢是什么?

葉俊良:近年來知識類繪本在法國大行其道,某些鴻飛的圖畫故事書(包括若干朱成梁老師的作品)因為圖文做工扎實,讓某些讀者感覺透過這些書可以更多了解中華文化,便徑自把它歸類為知識類繪本了。但我們出版這些書的動機是它們對小孩子心思和憂喜的描繪是那么傳神而且獨到,沒有不和法國小朋友與家長分享的理由。好比臺上舞者賣力演出,帶動觀眾情緒高漲,臺下卻有觀眾只看到那舞衣很漂亮。我不是說舞衣不重要,舞衣和其他因素共同造就了舞蹈感動人的整體表現,但通常一支舞并非為了彰顯舞衣的華美而編。我希望這個比喻有助于我們走出文化主題的迷思。從人出發,專心把故事講好,文化就在里面。

法國若干歷史悠久的出版社成立于19世紀末或20世紀初,多以家族企業的方式來經營。其中源自比利時的卡斯特曼出版社(Casterman)在20 世紀出版不少極為成功的圖畫書和漫畫,例如《丁丁歷險記》。著名的開心學校出版社每年出版250多種新書。法國童書出版業快速發展是20世紀80年代的事,當時大型出版集團漸漸成型,大出版社不是并購小型童書出版社就是自己成立童書部門。

每年在巴黎東郊的蒙特勒伊童書展上,約300家大大小小的童書出版社齊聚一堂,展銷其原創書或引進書。鴻飛最受讀者歡迎的書中較有代表性的是2014年出版的《不會很復雜》(中文版書名為《粉筆森林》)。它圖文簡潔大方,人我關系的寓意深遠卻易懂。受冷落的書中較有代表性的是2009 年出版、出自清朝沈起鳳筆記小說的故事《妙畫代良醫》,一是因為當時鴻飛的發行渠道與媒體關系都尚未完備,二來敘事主題和法國人所能接受的童書類型有相當落差,以至于圖文質量雖皆為上選,但注意到這本書的讀者卻相對較少。

在創作繪本時,作者和插畫家之間如何合作的?繪本里的文字和插畫是一種什么樣的關系?

葉俊良:編輯沒有公式,但我很樂意分享自己的若干習慣。很多作品是從文本開始,平庸的文本就免談,如果一篇文字言之有物,有潛力,我會通過電話和作者確認他的創作意旨和改進文字的能力。當文本精煉到一定程度,我們會請氣質相當的插畫家讀稿子。有經驗和才華的插畫家領略文字意境后,直接透過圖像語言和讀者溝通。這些顏色、形狀和構圖經過組合,不借助日常語言即能表達深刻完整的概念。編輯與繪者在創作過程中的對話主要也是依靠圖像語言。

編輯和圖文作者跳好雙人舞

如何打破文化差異性的界限,讓法國讀者閱讀這些中國故事時感覺和他們有關聯而且有所領悟?除了出版主題之外,出版人還要關注哪些因素來拉近與讀者的距離?

葉俊良:為中國讀者說好中國故事已經不簡單,為法國讀者說中國故事更非易事!所以我們的著眼點先是挑選有趣味的好故事(或者能經由改編變成好故事的文本),至于它承載多少中國文化倒不是首要的考量。當法國童書讀者喜歡上這些好故事,他對中國文化的獵奇或排拒心態就不那么強烈,那時候再給他中國元素更鮮明的故事也不遲。這個過程可能要20 年或者50 年,但絕對不是砸大錢在三五年就能看到效果。無論如何,我覺得這個文化交流的出發點是對方視它為滋養,從中得到精神提升的好處,而不是擴張一己文化影響力的圖謀。

法國的時尚產業很發達,各行各業對“現在流行什么”有相當的敏感度,童書領域也不例外。“孩子喜歡的”也免不了因為商業操作而與時俱變,畢竟買書的是家長等大人。或許您所謂的“孩子喜歡的”是欣賞門檻比較低的平民風格。我這樣說并沒有貶義,就好比很多人吃家常菜和地方菜很痛快,讓他不時吃滿漢大餐或精致西餐反而沒胃口。不管開什么餐廳,做到讓客人滿意才是王道。而且并不因你是高級餐廳主廚,地方菜就一定能做得更合客人口味。

作為出版社,我的策略是把自己擅長的那一塊做好,留住老客戶并開發新客源,做出口碑后讓顧客找上門,而不是勉強自己去做可能討喜的東西,因為在你不擅長的場域,永遠有人比你做得更好。鴻飛的書和某些出版社比起來的確有幾分藝術性,但如果你拿鴻飛和藝術性更強的出版社來比較,其實它是很親民的。

在培養跨文化的創作者以及與圖文作者合作方面有什么心得?

葉俊良:作為跨文化的創作者,鴻飛在童書領域促成中華文化和法國文化的相遇,具體做法是編選中國古典與現代華文作家的作品,邀請法國的插畫家創造圖像世界。從更廣大的層面來看,我們支持所有激發讀者對未知事物的好奇心、讓未知不再是焦慮的同義詞而是代表了通向美麗與自由新路徑的優質圖書。

鴻飛文化出版社最初5本書的文字來自現代華文作家的作品,包括楊喚的童詩和許地山的散文。一年后,為了使圖畫書的文字更貼近法國人的閱讀習慣,我自己執筆撰寫故事或改編中國的經典文學作品。逐漸有法國各地的小學邀請我以作者的身份去給學生講故事。

我越來越覺得,編輯和圖文作者的互動像是一支雙人舞,跳舞的人必須是快樂的,觀眾才會領略其中的曼妙。所以圖文作者在創作過程中的喜悅與苦惱對我很重要。創作者很敏感,我若收到一篇很不錯的文字,在回信時用最精確簡短的語句讓對方看到我有讀到骨子里,他會認定我是知音,甚至有戀愛的感覺,從此放心地讓我帶領舞步。

如果某個圖文表現有些許弱點,我用鼓勵的語氣陳述讀者觀點,作者即使有短暫的氣餒也會用心尋找更好的表現方式,因為他想把最好的一面呈現給讀者。而如果他做到了,他會感謝編輯,對他心服口服。這可能是為什么編輯和指揮家一樣是讓人長壽的工作,因為他給共事者帶來言語難以形容的幸福感。

記者 / 渠競帆

? 中國出版傳媒商報

、Handler類、安卓Socket傳數據、WebView)