數據中心構成了全球互聯基礎設施的核心,我們稱之為“云”。從根本上講,云計算指的是基礎設施從桌面計算(文件和應用程序存儲在計算機的本地硬盤上)到在線計算(文件和應用程序存儲在可通過互聯網遠程訪問的數據中心中)的轉變。盡管云的比喻會讓人聯想到虛無縹緲,但一個正在全球范圍內積極擴張的數字工業基礎設施為云計算的日益普及提供了一個堅實的基礎。

建筑計算

作為一種建筑類型,數據中心最早出現在1995年至2001年的互聯網泡沫時期。企業已經變得非常依賴他們的IT系統。人們越來越意識到與IT相關的災難將帶來的潛在破壞,這意味著服務器(披薩盒形狀的計算機)被迅速地從“樓梯下的櫥柜”中移走,然后安裝在專用的大型設施中。數據中心為數據存儲提供了一個集中的空間,成為減少停機和數據丟失雙重風險的架構解決方案。這些架構的目的是確保業務關鍵型IT系統在發生故障時能夠快速恢復,并最小化對服務的破壞。

隨著不間斷計算成為一種標準的業務需求,數據中心便成為了工業領域的永久固定設備。在互聯網早期階段,企業租用數據中心空間,然后在其中放置他們的設備。與基于辦公室的內部計算不同,數據中心提供了物理安全、多種網絡連接和全天候維護。這種用于交付計算的服務模型(多個客戶共享數據中心空間)被稱為“colocation”(簡稱“colo”),并為云計算的產業化奠定了基礎。

位于紐約托馬斯街33號的AT\u0026amp;T Long Lines大樓(1974年)仍然用于放置電話交換機,但其中一些空間也被用作高度安全的數據中心。

我們可以在電信工業綜合體的整體架構中找到數據中心基礎設施的譜系。許多早期的“colo”設施都被放置在過時的通信建筑物殘骸中:電話交換站、運營商酒店和早期的互聯網交換點(IXP),它們在這個過程中繼承了這些過時建筑的野獸派建筑美學。這些建筑的迅速廢棄以及它們作為數據中心的重新定位預示著等待云計算的最終消亡,這提醒我們,技術進步的短暫壽命和無休止的技術升級所特有的浪費。

今天,這些曾經平淡無奇的服務基礎設施已經轉有了高度設計感。與數據中心努力保持匿名不同,它們越來越多地滲透到媒體圈,重新刷新了它們以前的反紀念性印象。

Telehouse West(倫敦)、Global Switch新加坡伍德蘭設施、Equinix TR2(多倫多)和中國移動在香港的高概念數據中心(本圖)等數據中心的像素化立面通過美學傳達了它們的功能。

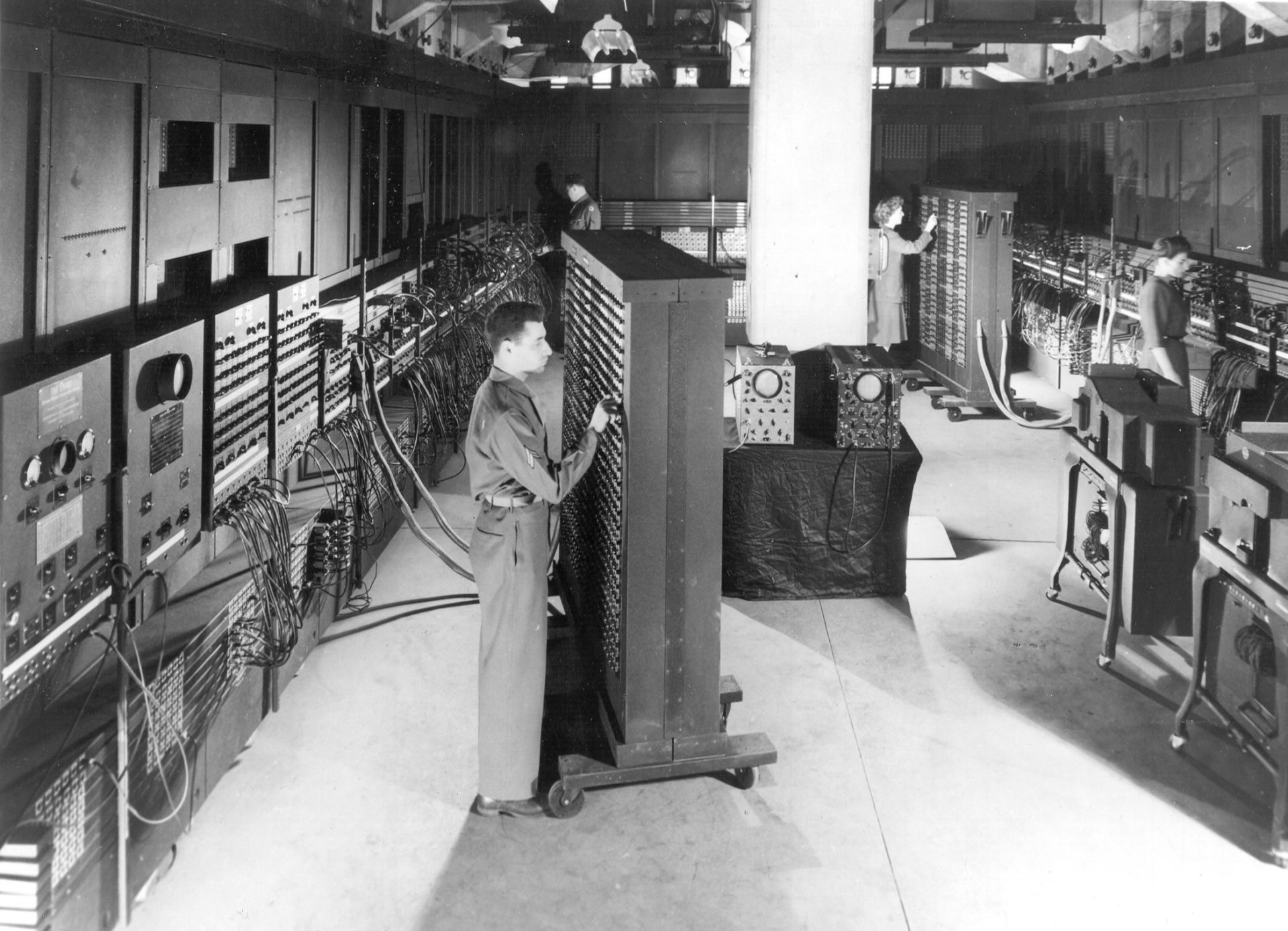

這些建筑的周邊是剃刀一樣的鐵絲網,沒有logo的風格化外觀,除了這些,它們還展現出一種科幻般的科技景觀:貧瘠的沙漠里有些令人吃驚的“空白地帶”,走廊上覆蓋著五顏六色的電纜,一排又一排的箱式服務器柜,回蕩著硬盤驅動器和空調設備的金屬撞擊聲,LED服務器燈光閃爍,就像阿瓦塔蘭的生物發光植物群。這些東西實際上是建筑計算機。數據中心另一個重要的建筑譜系可以在20世紀40年代的大型計算機主機系統中找到。美國陸軍賓夕法尼亞大學的電子數字積分器和計算機、IBM的選擇性序列電子計算器以及布萊切利公園的破解巨量計算機,一度占據了多個房間的地面空間。就像早期的計算機一樣,數據中心也是倉庫規模的機器。然而,它們并不是用來運行軍事模擬,而是用來管理數據和IT系統。

云征途

colo設施為客戶提供了一個不動產空間來存放他們的IT設備,而有了云,客戶不需要擁有實際的設備。云使幾乎任何人都可以以即付即用的方式訪問數據中心計算資源——從存儲容量到計算能力。這種計算范式的基礎是將計算重新定義為設施服務,這就是為什么云經常被稱為“第五大設施”,其他四個分別是電力、天然氣、水和電話。

在過去的二十年中,企業、政府和個人已經集體轉向云,以便獲得快速、簡單、可擴展和按需計算的資源。因此,工業化社會的關鍵部門,包括對當今數據經濟、能源和通信系統以及國家安全來說至關重要的部門,越來越多地由數據中心在多個層面進行調解。這些建筑不僅提供了我們通常認為的“云服務”數字產品,如Netflix、Adobe Cloud、Gmail、Spotify和社交媒體,而且越來越多地負責存儲和分發數據、應用程序和IT系統,它們形成了數字社會的運營支柱。隨著對不間斷正常運行時間的預期變得越來越不靈活,越來越多的大型數據中心正在建設中,以消除IT故障的可能性。

在規模經濟的邏輯下,全球分布式備份設施正在建設當中,以便支持一種新形式的數據中心恒定正常運行時間,被稱為“持續可用性”。在數據中心行業,可用性是通過冗余來度量和實現的。在多個位置復制或“鏡像”數據可以提供更大的冗余,以防止局部級別的停機(火災、洪水、電力損失、系統故障、安全漏洞等原因引起的)。如果某個組織的主數據中心由于某種原因出現故障,它將自動“故障轉移”到位于災難區域之外的多個備份數據中心,理論上用戶端感覺不到災難的發生。這些備份設施處于待命狀態,隨時等待緊急情況的發生。

云神話

國際數據公司(IDC) 2014年預測,到2017年,全球將有約860萬個數據中心,這一數字涵蓋了從辦公室IT服務器柜到超大規模設施的方方面面。IDC指出,“巨型數據中心”的擴張趨勢十分明顯。雖然全球數據中心的數量可能開始減少,但全球數據中心的總面積預計將從2013年的15.8億平方英尺增加到2018年的19.4億平方英尺。云存儲最大的神話之一就是它節省空間的潛力。雖然客廳空間已經從DVD、CD、書籍和視頻游戲的重壓之下解放出來,但這種“重量”并沒有消失。相反,它們只是被重新安置到這些膨脹的數據倉庫中。

數字時代的另一個神話是“環保互聯網”。很多數據中心的用電量相當于一個小鎮的用電量,每年的電費可能高達400萬美元左右,而這些電費通常來自不可再生能源。這些電力的相當大一部分只是用來保持冗余設備閑置備用,以防出現故障。企業、銀行和政府都在大力宣揚“無紙化”辦公的好處,并越來越多地鼓勵客戶轉向基于網絡的通訊方式,將其視為一種“環保”的通訊方式,以取代傳統的紙質和郵寄信件。但這種環保論調忽略了這些數據中心提供的數字服務所依賴的過度能源消耗和環境破壞。出于這個原因,越來越多的反云計算活動人士開始加強人們對數字產業擴張主義所帶來的環境和地緣政治的認識。他們辯稱,云的隱喻性在戰略上誤導了公眾,在言辭上抹掉了任何基礎設施實體感。不用說,我們所有的在線活動——谷歌搜索、Netflix流媒體、無休止的推特、WhatsApp、在iCloud中存儲文件——都消耗了數據中心的空間和能量。或許科技公司有史以來最大的伎倆是讓全世界相信,他們的數據并不存在,至少在物理形式上不存在。

消費計算

因此,云計算是極其昂貴且能源密集型的,這不僅是因為在構建數據中心時涉及的巨額資本支出,還因為不斷為這些地方及其多個故障轉移站點供電所需的成本。由于所涉及的巨大開支,這些建筑只有在一直投入使用的情況下才能在經濟上獲得平衡。因此,企業、政府和個人都必須大規模轉向基于云的數據交付和消費模式,以確保這種基礎設施過剩的盈利能力。在這方面,與早期電力行業類似的例子頗具啟發性。愛迪生在發明電燈的時候,他面臨的問題是消費者只需要在晚上用電。但是,發電廠的運營成本高得令人難以置信,所以只有在說服公眾全天候購買和使用電器產品的情況下,才有經濟上的可行性。通過生產和廣泛銷售這種商品,創造了一種生活方式,其基礎是不斷消耗電力和連接電網。

同樣,云不僅僅是基礎設施,它還是一種生活方式。越來越多的云應用程序、“智能”產品和“你能吃多少就吃多少”的數據計劃刺激了跨設備、跨城市和跨用戶日常生活的持續云連接。無論我們在做什么,現在都有一種云服務或設備,旨在確保我們在做這些事情的同時還能保持在線狀態(并確保我們能繼續從日常生活中越來越親密、以前無法進入的領域提取數據)。強大的云連接新意識形態(如智能城市、物聯網)提供了一個未來數字愿景,在那里,人類和物體永遠不會離線或斷開連接。

與敵對建筑設計旨在控制如何使用公共空間的方式大致相同,我們發現越來越多的基礎設施對線下實踐充滿敵意,越來越多的公民服務圍繞技術政治來推動云計算。政府服務正在被應用程序所取代,而城市交通系統正越來越多地嘗試通過云計算讓非接觸式出行比紙質機票更便宜(從而使運輸組織能夠在人們的旅程路線、距離和時間方面收集有價值的數據) 。對于政府、企業、城市規劃者和政策制定者而言,云計算通過詳盡的數據積累提高了效率、透明度和生產力。環境保護主義和云服務之間的(錯誤)一致性從消除紙質票據開始,到無現金經濟結束。

因此,多數據中心冗余的基礎設施過剩不僅是對云消費需求不斷增長的“響應”,還積極推動了這一需求的增長。媒體理論家Mel Hogan提出,數據中心需要被重新定義,數據中心應該更少地被作為數據存儲站點,而是更多地被作為產生數據過剩的站點。

輕盈的筆記本電腦

然而,多虧了數據中心,我們的數字設備才能如此輕便便攜。隨著越來越多的文件和應用程序被存儲在數據中心,并從數據中心以流的方式傳輸到本地,曾經拖累我們設備的存儲驅動器、SD卡插槽和其他可擴展內存端口正在被剝離,取而代之的是小容量的內部存儲。隨著計算成為一種實用工具,筆記本電腦不再有CD或DVD驅動器,因為我們直接從數據中心下載應用程序。隨著大多數計算需求現在都實現為Web服務,設備變成了數據中心的門戶。

但這種輕量化是有代價的。刪除端口消除了使用外部硬件增加內存的可能性,而減少內部存儲容量意味著用戶除了將數據存儲在云端之外別無選擇。而且,將這些設備從云計算中移除越來越困難,科技制造商往往故意讓這些設備變得不清晰,因為這些設備會悄無聲息地將文件和圖像上傳到云服務中。雖然云以“自動”、“無限”和“輕松”計算的形式承諾了用戶自由,但用戶在云外操作變得越來越困難。隨著云存儲成為大多數正在開發的數字設備的默認存儲選項——蘋果iCloud、谷歌Drive、Dropbox或微軟OneDrive——我們都在慢慢地被匯聚到云端。

隨著云生活方式和基礎設施日益融入一系列日常社會和經濟實踐和流程,數據中心的規模將繼續增長。在漂浮在天空中的那個龐大的數據庫之下,地球表面和我們的日常生活正逐漸被云計算所殖民。

英文原文:https://failedarchitecture.com/failover-architectures-the-infrastructural-excess-of-the-data-centre-industry/

)

?)